Противотанковые бригады вооруженные бс 3. Техника Победы

A.M. БРИТИКОВ

Сотрудник РКК «Энергия» Член общественного Совета историкокраеведческого музея т. Королев

Седьмого мая 1944 г. Постановлением ГОКО (а именно так выглядела аббревиатура Государственного Комитета Обороны в описываемый период), за №5822 на вооружение Красной Армии была принята 100-мм полевая пушка образца 1944 г. с присвоением ей наименования БС-3.

Среди отечественных артсистем сухопутных войск военного времени это орудие занимает особое положение, определяемое в категориях «впервые» и «единственная» рядом технических и исторических обстоятельств. Это первая и оставшаяся единственной из принятых на вооружение буксируемая 100-мм нарезная пушка, созданная главным образом для борьбы с тяжелобронированными подвижными целями. Причем заложенные в конструкцию характеристики позволили ей оставаться на вооружении на протяжении ряда десятилетий после завершения производства. Несмотря на бурную эволюцию реактивного противотанкового оружия и не прекращавшиеся работы по созданию более совершенных нарезных и гладкоствольных противотанковых артсистем (Д-60, «Жало», «Рапира», «Спрут» и др.), это единственное принявшее заметное участие в боевых действиях полевое орудие, чье производство начали в годы войны и длительно продолжали после ее завершения.

Это единственная практически полностью конструктивно оригинальная крупносерийная полевая артсистема, созданная в СССР в период Великой Отечественной войны (все прочие поступившие тогда на вооружение пушки представляли собой либо глубокую модернизацию ранее созданных, либо удачную комбинацию из элементов уже существовавших орудий). Для БС-3 характерно отсутствие прямых предшественников и степень заимствования ограничена использованием баллистического решения устройства ствола и, частично, боеприпасов. Хотя, разумеется, при ее разработке учитывался потенциал ранее проводившихся работ.

Объединение унитарного заряжания, гидропневматического уравновешивающего механизма, торсионной подвески колесного хода и возможности беспередковой буксировки с высокими транспортными скоростями при неоттянутом стволе явилось новинкой в отечественной артиллерии для систем подобного калибра.

Обилие новаторских решений и, в конечном счете, их успешная реализация наглядно продемонстрировали высокий уровень конструкторской подготовки и профессиональную зрелость коллектива ЦАКБ – Центрального артиллерийского конструкторского бюро, возглавлявшегося генерал-лейтенантом технических войск В.Г. Грабиным. Несмотря на то, что собственно ЦАКБ было образовано в системе НКВ (Наркомат вооружений) всего за полтора года до сдачи БС-3.

История этой организации, представлявшей собой вторую в советский период попытку формирования головного отраслевого центра, ориентированного на проведение разнообразных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах развития всей отечественной артиллерии, еще требует фундаментального изучения и освещения. Ликвидация ЦНИИ-58 – так она именовалась в последние годы своего существования – в 1959 г. была безусловной ошибкой, что подтвердилось созданием через одиннадцать лет аналогичного института – ЦНИИ «Буревестник».

Справедливости ради, следует отметить, что этот период был, пожалуй, самым драматичным в истории советской артиллерии, чья конструкторе – ко-производственная база подверглась кардинальным изменениям из- за огульной переориентации структуры всей оборонной промышленности под влиянием возникшего «ракетного бума». Потом, правда, опомнились. Но это было позже.

А в начале 1943 г., еще задолго до летних, самых ожесточенных в истории войны боев с применением крупных бронетанковых соединений, наиболее дальновидные специалисты в промышленности и ГАУ (Главное артиллерийское управление) Красной Армии отчетливо ощутили угрозу появления у германской армии толстобронных танков и штурмовых САУ, оснащенных дальнобойными пушками.

Существовавшая в войсках в этот период полевая артиллерия могла пытаться вести борьбу с таким противником лишь на условиях, в основном граничащих с самоубийством. Штатными противотанковыми средствами армии являлись устаревшие, уже достигшие технического предела своих возможностей 45-мм пушки (производство мощной 57-мм пушки ЗИС-2 образца 1941г. после выпуска нескольких сот систем пришлось прекратить в том же году). Противотанковые боеприпасы орудий дивизионного и полкового звена в складывающейся ситуации утратили требуемую эффективность. Лишь корпусная артиллерия отвечала изменившимся требованиям, но была тяжела, громоздка и поэтому маломаневренна и уязвима. Да и не столь уж многочисленна. Тринадцатого апреля 1943 г. нарком Д.Ф.Устинов направил заместителю Председателя ГОКО Л.П.Берия перечень предложений НКВ по мерам усиления средств противотанковой борьбы. В число наиболее важных входили: восстановление производства ЗИС-2, использование существовавших наработок по применению модифицированной 85-мм зенитной пушки, увеличение выпуска 122-мм пушки А-19 образца 1931/37г., создание новых кумулятивных и подкалиберных снарядов. Но наиболее перспективным и многообещающим представлялось 100-мм орудие (возможность создания такой системы обосновал Грабин), использующее баллистику освоенной производством в предвоенный период морской зенитной пушки Б-34. Принципиально важным при этом являлось наличие для нее отработанной технологии и сложившейся промбазы выпуска элементов выстрелов унитарного заряжания (в этой части требовалось только дополнительно разработать бронебойный снаряд, отсутствовавший в номенклатуре боеприпасов Б-34). При этом предполагалось, что новое орудие будет иметь бронебойность – 125 мм на дальности 1000 м при угле встречи в 30 град от нормали. Предусматривалось также, что его производство можно будет развернуть в двух вариантах – как буксируемом, так и установленным в танк КВ или артсамоход. Для проработки второго варианта предлагалось использовать сложившийся задел по ранее разработанной 107-мм танковой пушке ЗИС-6.

Уже 15 апреля 1943 г. выходит Постановление ГОКО № 3187 о мероприятиях по усилению противотанковой обороны. В основном оно содержало решения, касающиеся работ по уже подготовленным к производству системам, но при этом НКВ предписывалось представить к 25 апреля в ГАУ предложения по разработке на основе орудий М-60 и Б-34 новой корпусной пушки, обладающей вместе с тем качествами противотанковой. После их рассмотрения и выдачи рекомендаций (в частности, вариант использования М-60 – 107-мм пушки с раздельным заряжанием – одобрения не получил), Постановлением ГОКО № 3290 от 5 мая 1943 г. санкционировались работы по «дуплексу» корпусных пушек на едином лафете: 100-мм – с баллистикой Б-34 и 122-мм – с баллистикой А-19. Их разработку и изготовление (по одному экземпляру опытных образцов) возложили, соответственно, на ЦАКБ и Мотовилихинский завод №172 им.Молотова НКВ – единственный, способный в тот период выполнить подобный заказ. Сроки устанавливались жесткие: ЦАКБ – подать чертежи в производство – по 100-мм системе – к 30 мая, по 122-мм – к 10 июня, заводу №172 – изготовить оба опытных образца к 15 июля и к 1 августа представить их в ГАУ для полигонных испытаний. При этом ЦАКБ получало дополнительные средства на улучшение условий работы и обеспечения жильем сотрудников и для обеих организаций выделялся значительный премиальный фонд.

Группа ведущих сотрудников КБ Грабима (примерно 1947 г.). 1-й ряд (слева- направо): Мещанинов В.Д., Назаров П.М., Шеффер Д.И., Гоабин В.Г., Ренне К.К., Перерушев С.Г., Сверановский Р.С. 2-й ряд (слева-направо): Тюрин П.А., Коптелов Н.В., Муравьев П.Ф., Худяков А.П., Риттенберг Г.С., Калеганов Ф.Ф., Белов А.Я., Красовский П.Ф.

Хворостин Александр Евгеньевич

Для достижения заданного веса 100-мм орудия (не более 3,5 тонн) при создании С-3 – такой индекс оно получило в ЦАКБ, коллектив использовал весь опыт конструкторской группы завода № 92 им. Сталина НКВ, составившей костяк ЦАКБ при формировании. Именно эти инженеры недавно сдали на вооружение ставшую впоследствии легендарно знаменитой дивизионную пушку ЗИС-3 и уже упоминавшуюся ЗИС-2.

Общую компоновку системы осуществил А.Е. Хворостин. Ствол-моноблок с вертикальным клиновым затвором и мощным дульным тормозом проектировал И.С. Грибань. Люлькой занимался Б.Г. Ласман. Противооткатные устройства и уравновешивающий механизм разрабатывал Ф.Ф. Калеганов. Верхний станок – А.П. Шишкин, нижний – Е.А. Санкин. За прицельные приспособления отвечали П.Ф. Муравьев, Б.Г. Погосянц и Ю.В. Тизенгаузен.

Четвертого июня документацию направили на завод. Ответственным представителем от ЦАКБ туда командировали П.А.Тюрина, лично осуществившего транспортировку основной части секретных материалов (конструкторские материалы на ствол, имевшие гриф «совершенно секретно», отправили по соответствующим каналам) на Урал самолетом. Директор одного из старейших и заслуженных в отечественной артиллерийской истории предприятий – знаменитой «Мотовилихи» – Быховский А.И. сразу по прибытии Тюрина принял его, и после оперативного обсуждения поставленной задачи коллектив предприятия приступил к выполнению заказа. Тем более что, несмотря на большой опыт конструкторов ЦАКБ, на месте пришлось перерабатывать документацию под конкретные возможности существовавшего производства, потребовалось освоение новых материалов и технологий. И здесь пермяки внесли немало ценных предложений.

Так, совместно преодолевая неизбежную «сырость» опытных чертежей и производственные проблемы, за три с небольшим месяца «на свет» появилась в металле первая опытная пушка. И уже четырнадцатого сентября, даже без производства заводских малых контрольных испытаний, ее направили на полигон для отстрела. Кстати, в Постановлении № 3290 изначально был заложен пункт, обязывавший Наркомат путей сообщения обеспечить срочную перевозку орудия и боеприпасов.

В этой связи 15 сентября В.Г. Грабиным был выпущен приказ №245 по ЦАКБ о назначении комиссии для приемки, отладки и заводских испытания опытных образцов С-3 и С-4 (в декабре её полномочия применительно к С-4 прекращены соответствующим приказом).

Первые же стрельбы на Софринском полигоне обнаружили, наряду с рядом естественных мелких недостатков, два принципиально серьезных. Оказалась неудачной конструкция крепления литого дульного тормоза при помощи втулки (его разорвало после нескольких выстрелов, и пришлось срочно менять на штампованный). При стрельбе орудие сильно прыгало, что делало небезопасной работу наводчика и сбивало прицельные установки, что, в свою очередь, приводило к уменьшению практического темпа прицельной стрельбы – качества для полевого противотанкового орудия очень важного. Орудие плохо самозакапывалось после первого выстрела. Испытания возкой показали перегруженность колес (в традициях КБ было применение стандартных автомобильных колес, и здесь пришлось применить ранее не использовавшуюся в отечественной практике парную установку колес от грузовика ГАЗ-АА с шиной ГК).

Конструкторско-технологическая группа под руководством П.М. Назарова в ЦАКБ предложила комплекс мероприятий для устранения обнаруженных ненормальностей (причем вопрос «прыгучести» стал предметом специального обсуждения на Техсовете НКВ) с соответственной переработкой чертежей. Доработанный опытный образец подвергли повторным испытаниям уже на Гороховецком полигоне в период 17-31 декабря 1943 г. В течение 22-29 января 1944 г., после новых доработок, испытания продолжили. И опять без особого успеха по ранее отмеченным главным недостаткам.

А в это время на заводе «Большевик» по чертежам доработанного опытного образца уже изготавливали первую серию из пяти пушек. При этом следует учитывать, что уже в ноябре 1943 г. в условиях незавершившихся боев по деблокаде (в город приходилось добираться «окольными» путями), Тюрина вновь направили (теперь уже на завод №232 в Ленинграде) для обеспечения выпуска пушек опытной серии по чертежам опытного образца с учетом корректив вырабатывавшихся группой Назарова. Комплект новых чертежей поступил в декабре 1943 г.

С-3 на полигонной боевой позиции

Немецкая САУ "Фердинанд" – полигонная цель и пример поражения лобовой брони "Фердинанда"

Четыре орудия из опытной серии в период 5-15 февраля 1944 г. прошли испытания на ленинградском полигоне. Артиллерийский комитет ГАУ в своем заключении отметил, что два основных недостатка – по устойчивости орудия при выстреле на небольших углах возвышения ствола и по прочности крепления дульного тормоза сохранились. Кроме того, обнаружились производственные дефекты, вызванные недостаточным оснащением завода и степенью освоения им производства, Но, учитывая насущную потребность иметь в армии такую пушку, по заключению Арткома ГАУ, ее необходимо было теперь же начать выпуском при условии немедленного устранения вопросов по дульному тормозу и технологическим упущениям. Остальное считалось возможным отработать в процессе изготовления первых 30-40 систем.

Двадцать четвертого февраля, при рутинном отстреле на кучность, у пушки №1 выпуска завода №232 на 89 выстреле оторвало тыльную часть казенника. Обошлось без жертв, обломок угодил в стену одного из полигонных сооружений. Причина произошедшего была непонятна, поскольку опытный образец, по документации которого этот казенник изготовили, уже выдержал значительное количество выстрелов без замечаний по прочности данного узла. Металлографический анализ не показал ошибки в примененной марке стали и нарушений структуры металла. Проведенный перерасчет подтвердил наличие для этой детали четырехкратного запаса прочности. Попытка ЦАКБ обвинить завод в отклонениях от требований конструкторской документации была аргументированно им опротестована. Ввиду неясности ситуации, 16 марта на совместном совещании приняли решение о упрочнении казенника путем увеличения толщины его стенок и замены марки стали, хотя завод вновь выразил свои возражения, считая применение более прочной стали достаточной мерой усиления, тогда как новый увеличенный казенник потребует переработки взаимодействующих деталей и технологических процессов. И, как показало развитие событий, эта позиция оказалась правильной. Еще в конце февраля появилось предположение, высказанное директором завода А.И.Захарьиным, о возможности появления у казенника в процессе производства зон концентрации напряжений в углах затворного гнезда. Последующий анализ подтвердил его правоту – в конце концов выяснилось, что к этому приводит способ ручной доводки детали после станочной обработки. В чертежи внесли обязательное соблюдение выполнения радиуса в зоне сопряжения плоскостей, и проблема с уширенным казенником отпала сама собой (но последнее слово в этой истории пришлось сказать председателю Техсовета НКВ Э.А. Сателю).

Продолжались работы и по переработке конструкции дульного тормоза. В начале января ЦАКБ дало согласие на изготовление его и ряда других деталей не штамповкой, а литьем. Это очень устроило завод, испытывавший затруднения со штамповочным оборудованием, и там оперативно спроектировали цельнолитой дульный тормоз из ранее отработанной на заводе высококачественной стали марки «БРО». В марте 1944 г. начали его испытания. И хотя первый образец разлетелся на 149 выстреле, теперь с ситуацией справились быстро.

Двадцать девятого марта Постановление ГОКО № 5509 определило первоочередные задачи по восстановлению производства на ленинградских заводах. В том числе, заводу «Большевик» предписывалось сосредоточиться на освоении пушки БС-3. К ее выпуску подключался и завод №7 «Арсенал» им, Фрунзе НКВ в кооперации с другими ленинградскими предприятиями.

Танк "Тигр" после обстрела из С-3 на полигоне и пример сквозного пробития лобовой брони "Тигра "

В период с 15 апреля по 2 мая 1944 г., согласно директивы командующего артиллерией Красной Армии Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова, в Гороховецком учебном артиллерийском лагере провели войсковые испытания батареи из четырех пушек С-3 серийного изготовления завода №232.

Основными их задачами были: проверка технических и эксплуатационных качеств орудия, определение соответствия требованиям, предъявляемым к тяжелым противотанковым системам и выдача заключения о возможности принятия С-3 на вооружение в качестве противотанковой или корпусной пушки. Огневые испытания предусматривали и натурные стрельбы по трофейной бронетехнике: тяжелому танку Pz.VI «Тигр» и штурмовому орудию «Фердинанд» (так в то время именовали у нас немецкий самоход «Элефант»), О их результатах и настроении говорит выдержка из телеграммы, присланной Грабину начальником 18-го отдела ЦАКБ К.К. – Ренне 26 апреля: «Василий Гаврилович! Докладываю вкратце. По подвижным целям результаты хорошие. По «Тигру» с 500-1000 метров и 1300 метров и под углом 30 градусов лоб и 60 градусов борт проколачиваем без труда. Кучность и меткость не оставляют теперь сомнений…»

Для справки (как это указано в материалах испытаний) – лобовой лист корпуса у «Тигра» имел толщину 110- мм. И еще. Чтобы телеграфный текст не ввел в невольное заблуждение – немецкие трофеи не могли двигаться и их использовали только как неподвижные цели.

При этом следует учитывать, что орудийные расчеты сформированной батареи скомплектовали из личного состава учебного артполка, отведя на ознакомление с новой техникой всего три дня. Правда, при подборе артиллеристов особое внимание уделили наводчикам. В итоге определилось, что С-3 способна поражать танк Pz.VI по всей площади лобовой проекции на дальностях до 2000 метров с любого ракурса и с расстояния до 500 метров наносить ощутимые повреждения лобовой броне штурмового орудия (сквозного пробития 200-мм «лба» этого «Слона» не удалось достичь даже такой пушке). В борта оба представителя германского «зверинца» поражались на всех прицельных дальностях. Для попадания в движущуюся цель требовался, в среднем, расход 2,2 снарядов при скорострельности 4,5 выстрела в минуту.

По-прежнему проявили себя органические для системы недостатки. Прыжок при выстреле на небольших углах возвышения не позволял наводчику непрерывно удерживать глаз у окуляра прицела (в войсках к этому так и не изжитому пороку артиллеристы сумели приспособиться: вовремя уворачивались от скачущей оптики). Наличие мощного дульного тормоза при небольшой высоте линии огня и настильных траекториях, характерных для стрельбы по бронецелям,приводило к образованию значительного дымопылевого облака, демаскировавшего позицию и ослеплявшего расчет. Но это была неизбежная цена достижения требуемого веса: все-таки дульный тормоз поглощал 60% энергии отката.

Прочие обнаруженные дефекты, как например, поломка в процессе испытаний всего комплекта кулачков полуавтоматики затвора, отнесли к временным производственным недоработкам непринципиального характера. Общий вывод – пушка С-3 может быть рекомендована как тяжелое противотанковое орудие для комплектования отдельных дивизионов и полков в составе отдельных артиллерийских противотанковых бригад. Вместе с тем, ее можно использовать и в качестве корпусного в дополнение к системам А-19.

Выход Постановления о принятии на вооружение определил сроки и объемы производства.

С мая 1944 г. завод №232 приступил к плановым поставкам, успев до конца года изготовить 275 пушек. С августа их выпуск начал завод «Арсенал» им.Фрунзе, доведя суммарный годовой выпуск до 335 экземпляров. Производство на заводе «Большевик» продолжалось три года, а завод N97 делал БС-3 до 1953 г., что в итоге дало армии почти четыре тысячи систем. И до появления на вооружении в начале шестидесятых годов новых гладкоствольных орудий БС-3 и ее танковый аналог Д-10 (кстати – почти ровестница, обязанная своим появлением тем же предложениям НКВ в апреле 1943г.) составляли основу средств противотанковой борьбы Сухопутных войск.

Конечно, в количественном выражении сравниться с семейством пушек Д-10, период и масштаб производства которых достойны «Книги рекордов Гиннеса», трудно, но каждая система занимала свое место в общей структуре артиллерийского оснащения армии. Немаловажной деталью при этом является тот факт, что обе системы – БС-3 и пушки семейства Д-10 использовали одинаковые боеприпасы, что существенно упрощало обеспечение ими столь массового вида вооружений в боевой обстановке.

О значении, которое военные придавали этой пушке, косвенно свидетельствует тот факт, что изданное в 1954 г. (т.е. уже после прекращения производства) Руководство службы описывающее конструкцию БС-3 и ее боеприпасы, носило гриф «секретно».

В процессе службы для поддержания на должном уровне требований орудия проходили плановые капитальные ремонты и подвергались непринципиальным доработкам, улучшавшим их боевые и эксплуатационные качества. Были разработаны и развернуты производством боеприпасы повышенной эффективности нескольких типов.

Предпринимались попытки и более серьезных модернизаций. Например, в АКБ НИИ-88 Министерства оборонной промышленности группа конструкторов под руководством Чарнко Е.В., занимавшихся в т.ч. артиллерийским оснащением воздушно-десантных войск, предложила в 1954 г. превратить буксируемую БС-3 в самодвижущуюся. Аналогичная работа – создание на базе 57-мм буксируемой пушки 4-26 самодвижущейся СД-57 незадолго до этого увенчалась успехом. Для создания такого же варианта (получившего индекс 4-76) планировавшийся объем переделок БС-3 не затрагивал собственно качающуюся часть орудия – требовалось разместить двигатель с коробкой передач, органы управления, топливную систему и заменить колеса. В предложенном проекте предусматривалось, ввиду отсутствия двигателя подходящей конструкции в существующей отечественной номенклатуре, использование 55-сильного мотора воздушного охлаждения от легкового автомобиля «Татраплан». Но по ряду не зависящих от разработчиков причин развития эти работы не получили.

С-3 в процессе полигонных испытаний возкой

Некоторые технические характеристики 100-мм полевой пушки образца 1944г. (из “Руководства службы» издания 1966г.):

Вес орудия в боевом положении 3650 кг

Габариты в походном положении 9370 х 2150 х 1800 мм

Высота линии огня 1010 мм

Угол горизонтальной наводки около 58 град.

Начальная скорость бронебойно-трассирующего снаряда 895 м/сек.

Вес осколочно-фугасной гранаты 15,6 кг

Максимальная дальность стрельбы (табличная) осколочно-фугасной гранатой 20000 м

Репортажи с парадов, кадры военной фото-и кинохроники сохранили для нас эпизоды «живой», так сказать, биографии-службы этой пушки. Случилось ей оказаться участницей «массовки» в популярном когда-то фильме «Максим Перепелица» (1955 г.). Службу орудия несли и за пределами страны. Система экспортировалась и принимала участие в многих локальных конфликтах на азиатском континенте и Ближнем Востоке. В 50-х годах изучался вопрос об организации лицензионного производства в Польше.

Ряд целесообразных технических решений, реализованных в конструкции орудия, как и некоторые входящие элементы, заимствовали в дальнейшем при разработке более современных артсистем другие конструкторские коллективы. Например, затвор с незначительными изменениями использован в самой крупносерийной для послевоенного периода буксируемой системе Сухопутных войск – 122-мм дивизионной гаубице Д-30.

Девятого мая 1985г. в подмосковном Калининграде, где 17 лет проработало КБ Грабина, открыли Мемориал в честь калининградцев – защитников Родины. И в качестве символа ратной и трудовой славы его украсила пушка БС-3. Этому предшествовала весьма хлопотная операция по запросу, получению и подготовке к установке орудия из хранилища Министерства обороны, предпринятая по инициативе ветеранов-грабинцев, работавших в Научно-производственном объединении «Энергия» Министерства общего машиностроения (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им.С.П. Королева). Именно в состав этой организации в 1959 г. (тогда она именовалась ОКБ-1 ГКОТ) волею государственных обстоятельств включили перепрофилируемый на чисто ракетную тематику ЦНИИ-58.

Как памятник БС-3 установлена и на территории завода «Арсенал».

Пушка занимает достойное место в экспозициях Центрального музея Вооруженных Сил, Центрального музея Великой Отечественной войны в Мос кве и Центрального Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге (там, кстати, находится система №316 выпуска еще 1944 г.).

Но считать БС-3 на сегодняшний день объектом только мемориального, если можно так выразиться, интереса преждевременно – как система вооружений она фигурирует в сравнительно недавно заключенном соглашении по ограничению обычных вооружений в Европе.

В завершение следует упомянуть, что предусмотренную Постановлением от 5 мая 1943 г. 122-мм пушку С-4 тоже изготовили (правда, в более поздние сроки) и провели необходимый объем испытаний. Но, как и Д-2 – ее конкурентка, созданная в КБ завода № 9 НКВ, в серию она не попала из-за завершения войны, наличия достаточного количества систем А-19, развернутого производства БС-3 и ряда недостатков, вызванных стремлением достичь максимальной унификации при минимальном весе.

Немного детектива в самом начале.

Одним из самых интересных моментов в истории создания этой пушки можно считать то, как это преподносят некоторые наши «эксперты». Дескать, все наши 100-мм орудия ведут свою родословную от орудий итальянца Минизини. В качестве довода приводят тот факт, что для вооружения крейсеров «Красный Крым», «Червона Украина» и «Красный Кавказ» было закуплено аж 10 зенитных артустановок.

Действительно, разве можно было в Советском Союзе что-то изобрести самостоятельно? Ни в коем случае.

На самом деле систем закуплено было даже больше, но суть не в этом. На старые (еще дореволюционной постройки) крейсеры действительно были установлены не самые новые зенитные орудия. Это была 100-мм пушка 10cm/50 K11 от фирмы «Шкода», спроектированная в 1910 году, которую итальянская фирма ОТО скопировала аж в 1924 году. А Эудженио Минизини сделал спаренную установку под эти стволы.

Пушка была морально и физически стара еще тогда, когда ее ставили на наши крейсеры. И уже в более новых проектах «26» и «26-бис» устанавливались Б-34, которые как раз к 1940 году прошли период «детских болезней».

Но даже Б-34 не являлась прародителем БС-3.

100-мм полевая пушка образца 1944 года (БС-3) - это единственная практически полностью конструктивно оригинальная крупносерийная полевая артсистема того времени. Все прочие, поступившие тогда на вооружение, представляли собой либо глубокую модернизацию ранее созданных, либо удачную комбинацию из элементов уже существовавших орудий.

Для БС-3 заимствования состояли в использовании баллистического решения устройства ствола от БС-34 и боеприпасов. Что вполне разумно, разработать орудие под уже имеющийся унитарный 100-мм боеприпас, нежели нагружать в военных условиях промышленность новым.

Кроме того, стоит отметить огромный потенциал и весьма выдающиеся характеристики пушки, позволившие ей несколько десятилетий стоять на вооружении многих стран. И даже в наши дни БС-3 применяется. Пусть и весьма отсталыми в плане вооружения странами, но тем не менее, факт остается фактом.

Вернемся, однако, в 1943 год. Когда до военного руководства СССР дошел тот факт, что с «Тиграми» и прочими зверями надо что-то делать.

Испытания показали, что против лобовой брони «Тигра» более-менее годны только две пушки: 85-мм зенитное орудие образца 1939 года и корпусное орудие А-19 калибра 122 мм.

Штатными противотанковыми средства армии, 45-мм пушки однозначно были непригодны для эффективной борьбы с новыми танками. Противотанковые боеприпасы орудий дивизионного и полкового звена также не были эффективны.

Корпусная артиллерия отвечала этим требованиям, но была тяжела, громоздка и поэтому маломаневренна и уязвима. Да и не столь уж многочисленна.

Первым разумным шагом стало возобновление выпуска 57-мм противотанковой пушки образца 1941 года. Вторым – работа ОКБ Грабина по обоснованию перспектив создания орудия под унитарный 100-мм боеприпас для Б-34.

Принципиально важным при этом являлось наличие именно отработанной технологии и сложившейся базы выпуска элементов выстрелов унитарного заряжания. Здесь требовалось только разработать бронебойный снаряд, отсутствовавший в номенклатуре боеприпасов Б-34.

Общую компоновку системы осуществил А. Е. Хворостин. Ствол-монобпок с вертикальным клиновым затвором и дульным тормозом проектировал И. С. Грибань. Люлькой занимался Б. Г. Ласман. Противооткатные устройства и уравновешивающий механизм разрабатывал Ф. Ф. Калеганов. Верхний станок - А. П. Шишкин, нижний - Е. А. Санкин. За прицельные приспособления отвечали П. Ф. Муравьев, Б. Г. Погосянц и Ю. В. Тизенгаузен.

Производством опытных образцов занялись на одном из старейших и заслуженных в отечественной артиллерийской истории предприятий - знаменитой «Мотовилихи», под руководством директора А. И. Быховского.

Первые испытания на Софринском полигоне выявили всего два принципиально серьезных недостатка.

Во-первых, оказалась неудачной конструкция крепления литого дульного тормоза при помощи втулки. Тормоз оторвало после нескольких выстрелов, и пришлось срочно менять на штампованный вариант.

Во-вторых, при стрельбе орудие сильно прыгало, что делало небезопасной работу наводчика и сбивало прицельные установки. Это, в свою очередь, приводило к уменьшению практического темпа прицельной стрельбы - качества для полевого противотанкового орудия очень важного.

Если с дульным тормозом все решилось, то вот от излишней прыгучести пушку так и не вылечили. И наводчикам пришлось срочно «переобучаться», дабы не получить в голову удар оптическим прицелом.

Испытания возкой показали перегруженность колес, вызванных изрядной массой орудия. В традициях ОКБ было применение стандартных автомобильных колес, и здесь пришлось применить парную установку колес от грузовика ГАЗ-АА с шиной ГК.

В период с 15 апреля по 2 мая 1944 г. были проведены войсковые испытания батареи из четырех пушек серийного изготовления завода № 232. Огневые испытания предусматривали стрельбы по трофейной бронетехнике: тяжелому танку Т-VI «Тигр» и штурмовому орудию «Фердинанд».

Об их результатах и общем настроении испытателей говорит выдержка из телеграммы, присланной 26 апреля Грабину начальником 18-го отдела ЦАКБ К. К. Ренне:

«Василий Гаврилович! Докладываю вкратце. По целям результаты хорошие. По «Тигру» с 500-1000 метров и 1300 метров и под углом 30 градусов лоб и 60 градусов борт проколачиваем без труда. Кучность и меткость не оставляют теперь сомнений...»

В итоге определили, что пушка способна поражать танк Т-VI по всей площади лобовой проекции (110 мм) на дистанциях до 2000 метров с любого ракурса. Сквозного пробития 200-мм «лба» «Фердинанда» достичь не удалось.

В борта оба представителя германского «зверинца» поражались на всех прицельных дистанциях.

Для попадания в движущуюся цель требовался, в среднем, расход 2,2 снаряда при скорострельности 4,5 выстрела в минуту.

С мая 1944 г. завод № 232 приступил к плановым поставкам БС-3, успев до конца года изготовить 275 пушек. С августа их выпуск начал завод «Арсенал» имени Фрунзе. Суммарный годовой выпуск составил 335 экземпляров.

Производство на заводе «Большевик» продолжалось три года, а завод № 7 делал БС-3 до 1953 г., что в итоге дало армии почти четыре тысячи пушек. И до появления на вооружении в начале 1960-х годов новых гладкоствольных орудий, пушка БС-3 и ее танковый аналог Д-10 (кстати, почти ровесница, обязанная своим появлением тем же предложениям НКВ в апреле 1943 г.) составляли основу средств противотанковой борьбы Сухопутных войск.

Пушка БС-3 перевозилась без передка. Для ее транспортировки во время Великой Отечественной войны использовались трехосные грузовики «Студебеккер» US-6. В послевоенные годы US-6 заменили отечественные автомобили ЗИС-151, ЗИЛ-157, бронетранспортер БТР-152 и гусеничные тягачи АТ-Л, МТ-Л и МТ-ЛБ.

Технические характеристики:

Масса пушки в боевом положении - 3650 кг.

Калибр ствола - 100 мм.

Длина ствола - 5960 мм/59,6 калибров.

Высота линии огня - 1010 мм.

Число нарезов - 40.

Габариты пушки в походном положении:

- длина - 9370 мм;

- высота - 1500 мм;

- ширина - 2150 мм;

Дальность стрельбы:

- ОФ-412 и ОФС - 20 тыс. м;

- ОФ-32 - 20,6 тыс. м;

- прямого выстрела - 1080 м.

Скорострельность - до 10 выстрелов в минуту.

Угол горизонтального наведения - 58 градусов.

Угол вертикального наведения - от -5 до +45 градусов.

Боеприпасы - БС, ДС, ОС, ОФС.

Заряжание - унитарное.

Прицельные приспособления:

- ОП1-5 - оптический прицел;

- С71А-5 - механический прицел (панорама).

Максимальная скорость буксировки - 50 км/ч.

Расчет - 6 чел.

Однако роль этой пушки в борьбе с танками противника скромнее, чем хотелось бы. К моменту её появления немцы практически не применяли танки массировано.

Кроме того, БС-3 во время войны выпустили в небольших количествах. Большая часть поставленных в войска орудий как правило находилась далеко от переднего края, являясь «особым противотанковым резервом» на случай прорыва больших групп тяжелых танков противника.

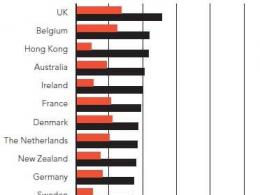

На завершающем этапе войны 98 БС-3 были приданы как средство усиления пяти танковым армиям. Пушка состояла на вооружении легких артиллерийских бригад 3-х полкового состава (сорок восемь 76-мм и двадцать 100-мм пушек).

В артиллерии РВГК по состоянию на 1 января 1945 года находилось 87 пушек БС-3. В начале 1945 года в 9-й Гвардейской армии в составе трёх стрелковых корпусов было сформировано по одному пушечному артиллерийскому полку по 20 БС-3.

Дать однозначную оценку этому орудию достаточно сложно. С одной стороны, на практике БС-3 уверенно поражала любой тяжелый германский танк, и было достаточно эффективно при стрельбе с закрытых позиций.

С другой стороны, на тот момент было чем ответить «зверинцу». В армии уже имелись достаточно эффективные 57-мм противотанковые орудия ЗИС-2, САУ СУ-100 и танки ИС, а также тяжелые ИСУ-122 и ИСУ-152. По-прежнему годились для борьбы с тяжелыми танками противника 122-мм пушки А-19 и 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20.

Источники:

Данное орудие находится в экспозиции музея военной истории с. Падиково Московской области

А. Бритиков. Нестареющая БС-3 (modelist-konstruktor.com/bronekollekcziya/nestareyushhaya-bs-3)

А. Б. Широкорад. Энциклопедия отечественной артиллерии

Немного детектива в самом начале.

Одним из самых интересных моментов в истории создания этой пушки можно считать то, как это преподносят некоторые наши «эксперты». Дескать, все наши 100-мм орудия ведут свою родословную от орудий итальянца Минизини. В качестве довода приводят тот факт, что для вооружения крейсеров «Красный Крым», «Червона Украина» и «Красный Кавказ» было закуплено аж 10 зенитных артустановок.

Действительно, разве можно было в Советском Союзе что-то изобрести самостоятельно? Ни в коем случае.

На самом деле систем закуплено было даже больше, но суть не в этом. На старые (еще дореволюционной постройки) крейсеры действительно были установлены не самые новые зенитные орудия. Это была 100-мм пушка 10cm/50 K11 от фирмы «Шкода», спроектированная в 1910 году, которую итальянская фирма ОТО скопировала аж в 1924 году. А Эудженио Минизини сделал спаренную установку под эти стволы.

Пушка была морально и физически стара еще тогда, когда ее ставили на наши крейсеры. И уже в более новых проектах «26» и «26-бис» устанавливались Б-34, которые как раз к 1940 году прошли период «детских болезней».

Но даже Б-34 не являлась прародителем БС-3.

100-мм полевая пушка образца 1944 года (БС-3) - это единственная практически полностью конструктивно оригинальная крупносерийная полевая артсистема того времени. Все прочие, поступившие тогда на вооружение, представляли собой либо глубокую модернизацию ранее созданных, либо удачную комбинацию из элементов уже существовавших орудий.

Для БС-3 заимствования состояли в использовании баллистического решения устройства ствола от БС-34 и боеприпасов. Что вполне разумно, разработать орудие под уже имеющийся унитарный 100-мм боеприпас, нежели нагружать в военных условиях промышленность новым.

Кроме того, стоит отметить огромный потенциал и весьма выдающиеся характеристики пушки, позволившие ей несколько десятилетий стоять на вооружении многих стран. И даже в наши дни БС-3 применяется. Пусть и весьма отсталыми в плане вооружения странами, но тем не менее, факт остается фактом.

Вернемся, однако, в 1943 год. Когда до военного руководства СССР дошел тот факт, что с «Тиграми» и прочими зверями надо что-то делать.

Испытания показали, что против лобовой брони «Тигра» более-менее годны только две пушки: 85-мм зенитное орудие образца 1939 года и корпусное орудие А-19 калибра 122 мм.

Штатными противотанковыми средства армии, 45-мм пушки однозначно были непригодны для эффективной борьбы с новыми танками. Противотанковые боеприпасы орудий дивизионного и полкового звена также не были эффективны.

Корпусная артиллерия отвечала этим требованиям, но была тяжела, громоздка и поэтому маломаневренна и уязвима. Да и не столь уж многочисленна.

Первым разумным шагом стало возобновление выпуска 57-мм противотанковой пушки образца 1941 года. Вторым – работа ОКБ Грабина по обоснованию перспектив создания орудия под унитарный 100-мм боеприпас для Б-34.

Принципиально важным при этом являлось наличие именно отработанной технологии и сложившейся базы выпуска элементов выстрелов унитарного заряжания. Здесь требовалось только разработать бронебойный снаряд, отсутствовавший в номенклатуре боеприпасов Б-34.

Общую компоновку системы осуществил А. Е. Хворостин. Ствол-монобпок с вертикальным клиновым затвором и дульным тормозом проектировал И. С. Грибань. Люлькой занимался Б. Г. Ласман. Противооткатные устройства и уравновешивающий механизм разрабатывал Ф. Ф. Калеганов. Верхний станок - А. П. Шишкин, нижний - Е. А. Санкин. За прицельные приспособления отвечали П. Ф. Муравьев, Б. Г. Погосянц и Ю. В. Тизенгаузен.

Производством опытных образцов занялись на одном из старейших и заслуженных в отечественной артиллерийской истории предприятий - знаменитой «Мотовилихи», под руководством директора А. И. Быховского.

Первые испытания на Софринском полигоне выявили всего два принципиально серьезных недостатка.

Во-первых, оказалась неудачной конструкция крепления литого дульного тормоза при помощи втулки. Тормоз оторвало после нескольких выстрелов, и пришлось срочно менять на штампованный вариант.

Во-вторых, при стрельбе орудие сильно прыгало, что делало небезопасной работу наводчика и сбивало прицельные установки. Это, в свою очередь, приводило к уменьшению практического темпа прицельной стрельбы - качества для полевого противотанкового орудия очень важного.

Если с дульным тормозом все решилось, то вот от излишней прыгучести пушку так и не вылечили. И наводчикам пришлось срочно «переобучаться», дабы не получить в голову удар оптическим прицелом.

Испытания возкой показали перегруженность колес, вызванных изрядной массой орудия. В традициях ОКБ было применение стандартных автомобильных колес, и здесь пришлось применить парную установку колес от грузовика ГАЗ-АА с шиной ГК.

В период с 15 апреля по 2 мая 1944 г. были проведены войсковые испытания батареи из четырех пушек серийного изготовления завода № 232. Огневые испытания предусматривали стрельбы по трофейной бронетехнике: тяжелому танку Т-VI «Тигр» и штурмовому орудию «Фердинанд».

Об их результатах и общем настроении испытателей говорит выдержка из телеграммы, присланной 26 апреля Грабину начальником 18-го отдела ЦАКБ К. К. Ренне:

«Василий Гаврилович! Докладываю вкратце. По целям результаты хорошие. По «Тигру» с 500-1000 метров и 1300 метров и под углом 30 градусов лоб и 60 градусов борт проколачиваем без труда. Кучность и меткость не оставляют теперь сомнений...»

В итоге определили, что пушка способна поражать танк Т-VI по всей площади лобовой проекции (110 мм) на дистанциях до 2000 метров с любого ракурса. Сквозного пробития 200-мм «лба» «Фердинанда» достичь не удалось.

В борта оба представителя германского «зверинца» поражались на всех прицельных дистанциях.

Для попадания в движущуюся цель требовался, в среднем, расход 2,2 снаряда при скорострельности 4,5 выстрела в минуту.

С мая 1944 г. завод № 232 приступил к плановым поставкам БС-3, успев до конца года изготовить 275 пушек. С августа их выпуск начал завод «Арсенал» имени Фрунзе. Суммарный годовой выпуск составил 335 экземпляров.

Производство на заводе «Большевик» продолжалось три года, а завод № 7 делал БС-3 до 1953 г., что в итоге дало армии почти четыре тысячи пушек. И до появления на вооружении в начале 1960-х годов новых гладкоствольных орудий, пушка БС-3 и ее танковый аналог Д-10 (кстати, почти ровесница, обязанная своим появлением тем же предложениям НКВ в апреле 1943 г.) составляли основу средств противотанковой борьбы Сухопутных войск.

Пушка БС-3 перевозилась без передка. Для ее транспортировки во время Великой Отечественной войны использовались трехосные грузовики «Студебеккер» US-6. В послевоенные годы US-6 заменили отечественные автомобили ЗИС-151, ЗИЛ-157, бронетранспортер БТР-152 и гусеничные тягачи АТ-Л, МТ-Л и МТ-ЛБ.

Технические характеристики:

Масса пушки в боевом положении - 3650 кг.

Калибр ствола - 100 мм.

Длина ствола - 5960 мм/59,6 калибров.

Высота линии огня - 1010 мм.

Число нарезов - 40.

Габариты пушки в походном положении:

- длина - 9370 мм;

- высота - 1500 мм;

- ширина - 2150 мм;

Дальность стрельбы:

- ОФ-412 и ОФС - 20 тыс. м;

- ОФ-32 - 20,6 тыс. м;

- прямого выстрела - 1080 м.

Скорострельность - до 10 выстрелов в минуту.

Угол горизонтального наведения - 58 градусов.

Угол вертикального наведения - от -5 до +45 градусов.

Боеприпасы - БС, ДС, ОС, ОФС.

Заряжание - унитарное.

Прицельные приспособления:

- ОП1-5 - оптический прицел;

- С71А-5 - механический прицел (панорама).

Максимальная скорость буксировки - 50 км/ч.

Расчет - 6 чел.

Однако роль этой пушки в борьбе с танками противника скромнее, чем хотелось бы. К моменту её появления немцы практически не применяли танки массировано.

Кроме того, БС-3 во время войны выпустили в небольших количествах. Большая часть поставленных в войска орудий как правило находилась далеко от переднего края, являясь «особым противотанковым резервом» на случай прорыва больших групп тяжелых танков противника.

На завершающем этапе войны 98 БС-3 были приданы как средство усиления пяти танковым армиям. Пушка состояла на вооружении легких артиллерийских бригад 3-х полкового состава (сорок восемь 76-мм и двадцать 100-мм пушек).

В артиллерии РВГК по состоянию на 1 января 1945 года находилось 87 пушек БС-3. В начале 1945 года в 9-й Гвардейской армии в составе трёх стрелковых корпусов было сформировано по одному пушечному артиллерийскому полку по 20 БС-3.

Дать однозначную оценку этому орудию достаточно сложно. С одной стороны, на практике БС-3 уверенно поражала любой тяжелый германский танк, и было достаточно эффективно при стрельбе с закрытых позиций.

С другой стороны, на тот момент было чем ответить «зверинцу». В армии уже имелись достаточно эффективные 57-мм противотанковые орудия ЗИС-2, САУ СУ-100 и танки ИС, а также тяжелые ИСУ-122 и ИСУ-152. По-прежнему годились для борьбы с тяжелыми танками противника 122-мм пушки А-19 и 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20.

Источники:

Данное орудие находится в экспозиции музея военной истории с. Падиково Московской области

А. Бритиков. Нестареющая БС-3 (modelist-konstruktor.com/bronekollekcziya/nestareyushhaya-bs-3)

А. Б. Широкорад. Энциклопедия отечественной артиллерии

Вот такой зверь стоит на площадке Музея Пермской артиллерии прямо напротив входа. Чем же примечательно это орудие?

БС-3 (Индекс ГАУ — 52-П-412) — советская пушка калибра 100 мм.

Полное официальное название орудия — 100-мм полевая пушка образца 1944 года (БС-3). В нашем случае пушка представлена поздней версией БС-3Н (53-П-412Н), выпускающейся с 1950 года, модернизированной под ночной прицел АПН2-5 или АПН3-5.

Пушка была принята на вооружении в 1944 г.

Разработчик - ЦАКБ. Главный конструктор - В.Г. Грабин.

В производстве с 1944 г. Всего изготовлено 3816 ед.

Изготовители - заводы №7 «Арсенал» (серия 1944-1951 гг, 2871 ед.) и №232 «Большевик» (1944-1946 гг., 945 ед.).

Весной 1943 года В.Г. Грабин в своей докладной записке на имя Сталина предложил наряду с возобновлением производства 57-мм противотанковой ЗИС-2 начать проектирование 100-мм пушки с унитарным выстрелом, который применялся в морских орудиях Б-34.

Необходимость создания 100-мм буксируемого орудия мотивировалась появлением у немцев в 1942 году тяжелых танков Panzerkampfwagen VI «Tiger I» Ausf E, с толщиной лобовой брони 100 мм, а также возможным появлением ещё более защищённых танков и САУ.

Помимо противотанковых задач, такое орудие при переходе РККА к наступательным операциям было необходимо для разрушения полевых укреплений и ведения контрбатарейной стрельбы. Так как имеющаяся 107-мм дивизионная пушка образца 1940 года (М-60) была снята с производства, а 122-мм корпусная пушка образца 1931/37 годов (А-19) слишком тяжела и имела низкую скорострельность.

Контуры орудия начали вырисовываться на ватмане в майские праздники 1943 года. В несколько дней был реализован творческий задел, сложившийся на основе долгих размышлений, мучительных поисков, изучения боевого опыта и анализа лучших артиллерийских конструкций мира. Ствол и полуавтоматический затвор спроектировал И. Грибань, противооткатные устройства и гидропневматический уравновешивающий механизм - Ф. Калеганов, люльку литой конструкции - Б. Ласман, равнопрочный верхний станок В. Шишкин. Тяжело решался вопрос с выбором колеса. КБ обычно применяло для орудий автомобильные колеса грузовых машин ГАЗ-АА и ЗИС-5, но для новой пушки они не подходили. Следующей машиной была пятитонка ЯАЗ, Однако ее колесо оказалось чересчур тяжелым и большим. Тогда родилась идея поставить спаренные колеса от ГАЗ-АА, позволившие вписаться в заданный вес и габариты. Колеса от грузовика ГАЗ-АА имели усиленную резиновую шину, и специальную ступицу колес. Снабженные такими колесами пушки могли транспортироваться механической тягой с достаточно большими скоростями.

"Три конструктивные особенности отличают БС-3 от ранее разработанных отечественных систем, - рассказывает лауреат Государственной премии А. Хворостин. - Это торсионная подвеска, гидропневматический уравновешивающий механизм и лафет, выполненный по схеме обращенного опорного треугольника. Выбор торсионной подвески и гидропневматического уравновешивающего механизма был обусловлен требованиями легкости и компактности узлов, а изменение схемы лафета заметно снижало нагрузку на станины при стрельбе на максимальных углах поворота верхнего станка. Если в обычных схемах лафета каждую станину рассчитывали на 2/3 силы отдачи орудия, то в новой схеме сила, действующая на станину при любом угле горизонтальной наводки, не превышала 1/2 силы отдачи. Кроме того, новая схема упрощала оборудование боевой позиции.

Благодаря всем этим новинкам БС-3 выделялась на редкость высоким коэффициентом использования металла. Это значит, что в ее конструкции удалось достигнуть наиболее совершенного сочетания могущества и подвижности".

В сентябре 1943 года первый опытный образец был отравлен на полигон. (Запомним этот эпизод. Прим. мой)

Предварительные испытания показали, что новое 100-мм орудие не удовлетворяет требованиям надёжности и небезопасно в эксплуатации. После внесения ряда доработок и изменений в апреле 1944 года начались войсковые испытания четырёх пушек. Они закончились 2 мая, приёмная комиссия рекомендовала принять орудие на вооружение при условии устранения ряда недостатков.

Постановлением ГКО от 7 мая 1944 года орудие было принято на вооружение под наименованием «100-мм полевая пушка обр. 1944 г.», её заводским индексом стал БС-3. Б - "Большевик", С - обозначение орудий КБ Грабина, ведущее свою родословную от завода № 92 в Горьком, которому было присвоено имя Сталина. Отсюда и индекс "С" который прижился в дальнейшем. Именно под таким обозначением это орудие и стало широко известно.

Словосочетание «полевая пушка» появилось впервые в обозначении орудия, созданного в советское время. Служащие Главного артиллерийского управления долго решали, как назвать новую пушку. В качестве дивизионной 100-мм пушка оказалась слишком тяжела. А как противотанковая, она не удовлетворяла ряду тогдашних условий. Более того, создатель этого орудия В.Г. Грабин никогда не считал БС-3 противотанковой системой, что, видимо, и нашло отражение в названии.

При создании БС-3 конструкторы КБ под руководством В.Г. Грабина широко использовали накопленный ими опыт создания полевых и противотанковых пушек, а также внедрили ряд новых технических решений.

Для обеспечения большой мощности, снижения веса, компактности и высокой скорострельности на орудии такого калибра были впервые применены клиновой полуавтоматический затвор и двухкамерный дульный тормоз с эффективностью 60%.

Весной 1944 года БС-3 было запущено в серийное производство. Но темпы выпуска в связи с загруженностью заводов оказались не высокими. До конца Великой Отечественной войны промышленностью было поставлено Красной Армии всего лишь около 400 пушек.

Благодаря наличию клинового затвора с вертикально перемещающимся клином с полуавтоматикой, расположению механизмов вертикальной и горизонтальной наводки с одной стороны орудия, а также применению унитарных выстрелов скорострельность пушки составляет 8-10 выстрелов в минуту. Стрельба из пушки велась унитарными выстрелами с бронебойно-трассирующими снарядами и осколочно-фугасными гранатами.

Технические характеристики 100-миллиметровой полевой пушки БС-3:

Масса пушки в боевом положении — 3650 кг.

Калибр ствола — 100 мм.

Длина ствола — 5960 мм/59,6 калибров.

Высота линии огня — 1010 мм.

Число нарезов — 40.

Габариты пушки в походном положении:

— длина — 9370 мм;

— высота — 1500 мм;

— ширина — 2150 мм;

Дальность стрельбы:

— ОФ-412 и ОФС — 20 тыс. м;

— ОФ-32 — 20,6 тыс. м;

— прямого выстрела — 1080 м.

Скорострельность — до 10 выстрелов в минуту.

Угол горизонтального наведения — 58 градусов.

Угол вертикального наведения — от -5 до +45 градусов.

Боеприпасы — БС, ДС, ОС, ОФС.

Заряжание — унитарное.

Прицельные приспособления:

— ОП1-5 — оптический прицел;

— С71А-5 — механический прицел (панорама).

Максимальная скорость буксировки — 50 км/ч.

Расчет — 6 чел.

100-мм БС-3 оказалось весьма эффективным противотанковым средством, что было продемонстрировано стрельбой на полигоне по трофейным танкам «Тигр» и «Пантера». За отличную бронепробиваемость, обеспечивающую поражение любого танка противника, солдаты-фронтовики присвоили ей имя «Зверобой».

Бронебойно-трассирующий снаряд с начальной скоростью 895 м/с на дальности 500 м при угле встречи 90° пробивал броню толщиной 160 мм. Дальность прямого выстрела составляла 1080 м.

Однако роль этого орудия в борьбе с танками противника сильно преувеличена. К моменту её появления немцы практически не применяли танки массировано. Выпущена БС-3 во время войны была в небольших количествах и заметной роли сыграть не могла. Кроме того большая часть поставленных в войска орудий как правило находилась далеко от «переднего края» являясь «особым противотанковым резервом» на случай прорыва больших групп тяжелых танков противника. Более того, на орудиях первого выпуска имелись только прицельные приспособления для стрельбы с закрытых позиций — панорама С-71А-5. Оптический прицел ОП1-5 для ведения огня прямой наводкой стали монтировать только через пару месяцев после начала серийного производства орудий. Впрочем, вскоре все орудия прицелами «прямой наводки» были укомплектованы.

На завершающем этапе войны 98 БС-3 были приданы как средство усиления пяти танковым армиям. Пушка состояла на вооружении легких артиллерийских бригад 3-х полкового состава (сорок восемь 76-мм и двадцать 100-мм пушек).

В артиллерии РВГК по состоянию на 1 января 1945 года находилось 87 пушек БС-3. В начале 1945 года в 9-й Гвардейской армии в составе трёх стрелковых корпусов было сформировано по одному пушечному артиллерийскому полку по 20 БС-3.

Для сравнения ПТ САУ СУ-100 с орудием аналогичного калибра Д-10С было выпущено в военное время в количестве около 2000. Естественно, что у СУ-100 действующих на поле боя в одном боевом порядке с танками, шансов встретить танки противника были намного выше и эти самоходки внесли гораздо больший вклад в дело борьбы с вражескими танками.

БС-3 имело ряд недостатков, которые затрудняли её использование в качестве противотанковой. При стрельбе орудие сильно прыгало, что делало небезопасной работу наводчика и сбивало прицельные установки, что, в свою очередь, приводило к уменьшению практического темпа прицельной стрельбы — качества для полевого противотанкового орудия очень важного.

Наличие мощного дульного тормоза при небольшой высоте линии огня и настильных траекториях, характерных для стрельбы по бронецелям, приводило к образованию значительного дымопылевого облака, демаскировавшего позицию и ослеплявшего расчет.

Подвижность орудия с массой более 3500 кг оставляла желать лучшего, транспортировка силами расчёта на поле боя была практически невозможна.

В ходе боевых действий на завершающем этапе войны БС-3 применялось в основном как корпусная пушка для стрельбы с закрытых позиций и для контрбатарейной борьбы благодаря своей высокой дальности огня.

Иногда она вела огонь прямой наводкой по укреплениям противника. Случаи же использования 100-мм орудий БС-3 против бронетехники были очень редкими.

Дать однозначную оценку этому орудию достаточно сложно. С одной стороны БС-3 уверенно поражала любой тяжелый германский танк, и было достаточно эффективно при стрельбе с закрытых позиций. С другой стороны, необходимость в таком орудии была неочевидной. К моменту принятия на вооружение БС-3 хребет «панцерваффе» был сломан, в РККА уже имелись достаточно эффективные 57-мм противотанковые орудия ЗИС-2, САУ СУ-100 и танки Т-34-85.

Более востребованной в годы войны была бы 85-мм противотанковая пушка, которая могла перекатываться на поле боя силами расчёта, была компактней, проще и дешевле в производстве. А в случае применения бронебойно-подкалиберного снаряда, по характеристикам бронепробиваемости не уступало 100-мм БС-3. Но разработка такого орудия затянулась, и оно поступило на вооружение уже после войны. Это было созданное под руководством главного конструктора Ф. Ф. Петрова 85-мм орудие Д-44, принятое на вооружение в 1946 году.

До прекращения производства в 1951 году промышленностью было поставлено в войска 3816 орудий БС-3.

В послевоенные годы пушку БС-3 подвергли небольшой модернизации, которая в первую очередь касалась боеприпасов и прицелов.

В первые послевоенные годы для буксировки орудия обычно использовались тягач АТ-Л и автомобиль ЗИС-151. В середине 50-х основным средством тяги стал лёгкий полубронированный гусеничный артиллерийский тягач АТ-П. В качестве тягача использовался так же МТ-ЛБ.

Обратите внимание на защитный кожух в левой части щита на месте прицела. Как я понял в этом и выражалась послевоенная модернизация, чвязанная с установкой ночного прицела.

До начала 1960-х пушки БС-3 могли бороться с любыми западными танками. Однако позже ситуация изменилась: бронебойные снаряды пушки БС-3 были неспособны пробивать лобовую броню башни а также верхнюю лобовую броню британских танков «Чифтен» и американских М-48А2 и М-60. Поэтому в срочном порядке были разработаны и приняты на вооружение оперенные кумулятивные и подкалиберные снаряды. Подкалиберные снаряды были способны пробивать любую броню танка М-48А2, а также башни танков «Чифтена» и М-60, однако не пробивали верхнюю лобовую броню данных танков. Кумулятивные снаряды были способны пробивать любую броню всех трех танков.

Однако после появления новых противотанковых орудий: 85-мм Д-48 и 100-мм гладкоствольных Т-12 и МТ-12, орудие БС-3 стало постепенно изыматься из войск и передаваться «на хранение». Значительное количество БС-3 было поставлено за рубеж, где они пользовались популярностью благодаря унификации по боеприпасам с орудиями широко распространенных советских танков Т-54/Т-55.

В 80-х годах орудие прошло последнюю, на мой взгляд, совершенно неоправданную для этой явно безнадёжно устаревшей артсистемы к тому времени модернизацию. В боекомплект 100-миллиметровой пушки БС-3 поступил управляемый противотанковый снаряд 9М117 (ракетный комплекс «Бастион»), его эффективная дальность стрельбы оставляла до 4000 метров и пробивавший по нормали 550-миллиметровую броню. Но к тому моменту в войсках орудий БС-3 оставалось уже немного, и можно сказать, что средства на опытно-конструкторские работы по модернизации были потрачены зря.

В настоящее время 100-мм орудия БС-3 в большинстве стран, куда они поставлялись, уже сняты с вооружения строевых частей. В России пушки БС-3 по состоянию на 2011 год состояли в качестве орудия береговой обороны на вооружении 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, дислоцированной на Курильских островах, а некоторое количество их имеется на хранении.

Вид на рабочее место наводчика. Маховики вертикального и горизонтального наведения расположены по одну сторону орудия, что выгодно отличает его от предшественников имеющих разнесенные механизмы наводки и, соответственно. мало приспособленный для быстрой стрельбы по движущимся целям.

Надпись производителя на казеннике:

БС-3

№ 7206 1945

Надпись в обрамлении квадратов - обозначения продукции завода "Большевик"

Сошники орудия

И теперь на закуску самое интересное.

Почему орудие производства Ленинградского завода "Большевик" попалов в Музей Пермской артиллерии?

Все дело в том, что первое опытное орудие, имеющее еще индекс С-3 в силу ряда причин было изготовлено именно на Машиностроительном заводе № 172 им. В.М.Молотова. Вероятно, именно оно попало на первые неудачные испытания в сентябре 1943 года.

На старой табличке возле орудия было указано, что в 1943 году под руководством заместителя главного технолога завода № 172 А.В.Белокрылова был разработан технологический процесс изготовления опытного образца.

Есть еще версия. что Мотовилихинский завод в послевоенный период осуществлял модернизацию и ремонт БС-3 и представленная в экспозиции пушка прошла его именно в Мотовилихе. Чтобы проверить это мы взяли в руки растворитель и отмыли ремонтный шильдик на левой станине перед очередной покраской орудия.

Печалька...

На шильдике мы видим уже знакомый квадрат завода "Большевик".

№ 7206 РЕМОНТ

52 П 412Н квадрат 1957

Что было написано на шильдике ниже, наверное, по причине коррозии уже вряд ли удастся восстановить кроме номера орудия 7206.

Все. Краска из краскопульта и занавес...

В свете вышеизложенного, думается, было бы не плохо Музею Пермской Артиллерии произвести обмен с питерским Музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи. Отдать им БС-3Н, а получить оттуда обратно С-3. В Питере БС-3Н нет!

Использованные источники.

Советская 100-мм полевая пушка БС-3 образца 1944 года представляет собой мощную и универсальную буксируемую артиллерийскую систему, предназначенную для решения широкого спектра тактических задач на поле боя. Обладая высокими баллистическими характеристиками, орудие могло использоваться для борьбы с бронированными подвижными целями, для уничтожения укрепленных позиций и огневых точек противника в полосе наступления.

История создания 100-мм пуки БС-3

Вторая половина Великой Отечественной войны ознаменовалась появлением в составе танковых соединений противника большого количества тяжелых танков Pz.Kpfw.VI «Тигр» и средних танков Pz.Kpfw.V «Пантера». Имеющиеся на оснащении советских артиллеристов дивизионные орудия ЗиС-3 и противотанковые пушки ЗиС-2 не всегда могли успешно бороться с вражеской хорошо бронированной техникой. Требовалось орудие, обладающее огромной пробивной способностью, способное поражать тяжелые немецкие танки на большой дистанции.

Советские конструкторы в поисках технического решения обратили свое внимание на морскую артиллерию. Для создания новой мощной пушки в качестве технической базы было выбрано морское орудие Б-34. Проектные работы по переоборудованию морского орудия под сухопутный вариант велись под руководством В.Г. Грабина в течение всего 1943 года в блокадном Ленинграде. В итоге уже весной 1944 года новая полевая 100-мм пушка была представлена высокой государственной комиссии и принята на вооружение артиллерийских частей РККА. В серию орудие пошло под названием – 100-мм полевая пушка БС-3 образца 1944 года, индекс ГАУ — 52-П-412.

Изготовлением мощных пушек занимались сразу два предприятия – Ленинградские заводы №7 и №232. За 7 лет с 1944 по 1951 год советские предприятия выпустили 3816 орудий БС-3.

- Расчет - 6 человек.

- Боевая масса - 3,65 т.

- Заряжание - унитарное.

- Начальная скорость бронебойного снаряда - 895 м/с.

- Скорострельность: 8-10 выстр./мин.

- Максимальная дальность стрельбы - 20000 м.

- Дальность прямого выстрела бронебойным снарядом - 1040 м.

- Бронепробиваемость: на дальности 500 м. - 200 мм., на дальности 1000 м. - 185 мм.

- Основные типы боеприпасов: бронебойные, бронебойно-подкалиберные, осколочно-фугасные снаряды.

- Вес бронебойного снаряда - 30,10 кг.

- Время перевода из походного положения в боевое: 2-3 мин.

- Способ транспортировки: перевозится тягачами АТ-Л, Я-12, МТЛБ , грузовыми автомобилями ЗИС-151, Урал, КРАЗ.

Советская полевая 100-мм пушка БС-3 мм активно использовалась на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Наибольший урон немецко-фашистским танковым частям советские артиллеристы нанесли во время Балатонской оборонительной операции в марте 1945 года. Орудие поставлялось за рубеж, на Ближний Восток, в Северную Корею и в Пакистан, где принимало участие в локальных вооруженных конфликтах второй половины XX века.