Государство и общество: соотношение и взаимодействие. Общество и государство: проблемы взаимодействия

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................... 3

1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: СТАНОВЛЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ,

ПРИНЦИПЫ................................................................................................ 4

2. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО... 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................... 12

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................ 13

ВВЕДЕНИЕ

Понятие «гражданское общество» в период семидесятилетнего существования советского государства не использовалось в преподавании теории государства и права, в научных исследованиях. Это объясняется тем, что социалистическая действительность, основанная на жесткой иерархии, резко расходилась с теорией гражданского общества.

В настоящее время, в период демократических преобразований в России, осуществления экономических pеформ раскрылся творческий потенциал концепции гражданского общества. В этой связи возникла необходимость обратиться к трудам мыслителей прошлого для выяснения генезиса (истории зарождения) понятия «гражданское общество».

Гражданское общество - это способ социальной жизни, основанный на праве и демократии; общественное устройство, при котором человеку гарантируется свободный выбор форм его экономического и политического бытия, утверждаются права человека, обеспечивается идеологический плюрализм.

Правовыми основами гражданского общества являются равенство людей как субъектов права, их юридическая свобода, индивидуальная частная собственность, незыблемость договоров, охрана права от нарушений, а также упорядоченное законодательство и авторитетный суд.

1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: СТАНОВЛЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ

Процесс становления гражданского общества сложен и противоречив, отличается длительностью. Можно сказать, что этот процесс не завершен ни в одной из существующих стран. Формирование гражданского общества - одно из необходимых условий продвижения России по пути проведения экономических, политических и правовых реформ, становления правового государства.

В российском правоведении гражданское общество как социальное явление и как правовая категория стали предметом исследования в начале 90-х гг. В этот период произошли значительные изменения в сфере социально-экономических и политических отношений.

Законодательно закреплялось многообразие форм собственности, упразднялась монополия коммунистической партии на государственную и общественно-политическую власть, была принята и введена в действие на территории России Декларация прав и свобод человека и гражданина. Этот акт закрепил конституционно-правовое положение человека и гражданина как базирующееся на общечеловеческих ценностях, на признанных мировым сообществом нормах и принципах.

В сознании ученых-юристов, философов утверждается мысль, что гражданское общество должно быть сформировано и в современной России. И для этого есть основания, поскольку страна поставила задачу преобразовать экономику на основе признания частной собственности и предпринимательства, внедрить в общественно-политический строй элементы демократии, упрочить положение человека и гражданина, утвердить свободу.

В Конституции России 1993 г. нет специальной главы, посвященной гражданскому обществу. Однако в ней закреплены многообразие форм собственности, включая частную, многопартийность, политический плюрализм, широкие экономические, политические и личные права и свободы человека и гражданина. Все это - необходимые предпосылки гражданского общества. В Конституции законодательно предусмотрена возможность формирования гражданского общества на основе частной инициативы, предпринимательства и рыночных отношений.

Гражданскому обществу, в том числе формирующемуся в России, должны быть свойственны определенные признаки, способствующие более глубокому осмыслению его природы.

1) Общество в России существовало всегда, но не всегда ему были свойственны элементы гражданского общества. Идея независимого гражданского общества в период функционирования административно-командной системы была отвергнута, т.к. ограничивала формы и способы вмешательства государства в жизнь самих граждан, прежде всего, контроль за ними.

Общество существовало всегда, но не всегда оно было гражданским обществом. Переход от средневековья к новому времени - периоду формирования буржуазного общества - заложил предпосылки для формирования гражданского общества. Граждане буржуазных государств существенно отличались по своему социальному и правовому положению от безропотных подданных феодального общества. Граждане, в отличие от подданных, являлись равноправными субъектами, реализовывали свои интересы в условиях действия права.

2) Гражданское общество - это такое социальное пространство, в котором люди взаимодействуют относительно свободно, без непосредственного вмешательства государства. Права, предоставленные гражданам Российской Федерации, позволяют им активно участвовать в политической жизни, свободно избирать представительные органы государственной власти и местного самоуправления. Определено также право каждого на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Конституция РФ гарантирует свободу деятельности общественных объединений. Заметим, что в тоталитарном государстве общество как определенный социальный организм как бы поглощено государством, лишено должной самостоятельности, целиком зависит от государства. В такой же зависимости от государства находится и личность.

3) Гражданское общество состоит из независимых от государства субъектов, действующих самостоятельно в рамках закона. Это - предприниматели, партии, общественные объединения, движения и иные негосударственные организации. Они определяют степень зрелости гражданского общества, его социальную значимость.

4) Гражданское общество функционирует в условиях равенства всех форм собственности, свободы предпринимательства и частной инициативы. При рыночной экономике государство лишается функций хозяина с неограниченными полномочиями, оно берет на себя обязанности защищать и обеспечивать экономические права и свободы человека. Конституция РФ закрепляет и законодательно обеспечивает свободу экономической деятельности, разнообразие в равноправие форм собственности и их равную правовую защиту. Право частной собственности рассматривается как реализация экономической свободы человека. В России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. Рыночные отношения возможны только при наличии свободных субъектов-собственников. Без возможности реального владения и распоряжения собственностью не может быть экономической свободы людей. Все сказанное способствует получению правильного представления об основополагающих предпосылках гражданского общества.

5) Гражданское общество - это такое общество, где главным действующим лицом является человек - личность - субъект, обладающий экономической и политической свободой. Степень свободы человека непосредственно связана с закрепленными в Конституции его правами и свободами и комплексом конституционно-правовых гарантий, которые позволяют ему реально защищать свои права и свободы. В условиях гражданского общества изживает себя представление о человеке как «винтике» государственного механизма.

Гражданское общество - это свободное демократическое правовое общество, ориентированное на личность, обеспечивающее свободу творческой (предпринимательской и др.) деятельности, создающее возможность реализации прав человека и гражданина .

В исследованиях по этой проблеме рассматриваются не только признаки гражданского общества, но и его принципы. К их числу относят:

Ø приоритет прав человека в его взаимоотношениях с обществом и государством;

Ø свободу человека в экономической, личной и духовной жизни;

Ø идеологическое многообразие, политический плюрализм и многопартийность;

Ø открытость гражданского общества и его вовлеченность в мировое сообщество и др.

2. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В последние годы вопрос о соотношении гражданского общества и правового государства привлек внимание и ученых-обществоведов, и ученых-юристов. В научных исследованиях признается, что там, где люди открыто создают свои объединения, взаимодействуют между собой, не прибегая к услугам государственно-правовых институтов, там начинается гражданское общество. Вместе с тем гражданское общество как социальное явление органически связано с Российским государством, государственной властью.

Взаимоотношения государства и гражданского общества сложны и разнообразны по своему содержанию. Такие отношения целесообразно рассматривать в трех аспектах: во-первых, установить, в чем проявляется единство государства и гражданского общества; во-вторых, определить, какие черты, свойства, особенности определяют их различия; в-третьих, выяснить взаимосвязи этих явлений, формы таких взаимосвязей.

Единство гражданского общества и государства выражается в совпадении их многих целей и задач. И формирование правового государства, и создание гражданского общества преследуют одну общую цель: социальные институты призваны служить человеку, защищать его права и интересы. Рассматриваемое единство проявляется и в том, что организация и деятельность основных общественно-политических, экономических и социальных структур осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством.

Так, право граждан на объединение закреплено в ст. 30 Конституции РФ. Как видно, право на объединение, по сути, есть право на свободный и самостоятельный выбор гражданами любых форм негосударственной деятельности, не противоречащих требованиям закона. Такие объединения - необходимый составной элемент гражданского общества. В рассматриваемом плане отметим и то, что гражданское общество возможно в условиях, когда экономическая система построена на правовых началах. Рынок возможен только при наличии свободных субъектов - собственников имущества. А это значит, что каждый из них должен быть защищен и гарантирован как от неправового влияния государства, так и от диктата поставщика. В этом также проявляется единство гражданского общества и государственно-правового регулирования общественных отношений.

Единство гражданского общества и государства видится и в том, что оно обеспечивает условия для самовыражения и свободы человека, его инициативы, предпринимательства и т.д. Заметим, в Конституции РФ закреплены многообразие форм собственности, включая частную, многопартийность, политический плюрализм, широкие экономические, политические и личные права и свободы человека и гражданина. Это говорит о том, что в новых условиях у российских граждан есть правовые возможности, позволяющие им не только осознать себя субъектами гражданского общества, но и реализовать свои личные и коллективные интересы.

Единство гражданского общества и правового государства обнаруживается также и в том, что они формируются одновременно.

Гражданское общество многогранно. Здесь сколько людей и объединений, столько и интересов и способов их представления. Правовое государство едино, олицетворяет собой «становой хребет» и одновременно форму («обруч») общества. В государстве важен момент общего интереса (или интегрированного интереса) и воли большинства граждан. Если «убрать» правовое государство, то и общество «развалится» на конкурирующие и борющиеся между собой части. Без правового государства общественные объединения, как структурные элементы гражданского общества, могут растрачивать свою энергию на выяснение отношений, бесконечные споры, столкновения. Наконец, единство рассматриваемых социальных и государственно-правовых явлений находит свое выражение в демократическом политическом режиме. Содержание такого режима составляют цивилизованные приемы, способы осуществления государственной власти и предоставляемая гражданам мера их свободы, активного участия в политической, экономической, социально-культурной и иных областях жизни общества.

Различия гражданского общества государства заключены в их структуре, специфических функциях. Правовое государство - это организация публичной власти, обеспечивающая, «обслуживающая» гражданское общество. В этом смысле можно сказать о государстве как форме гражданского общества.

Таким образом, сущностная черта гражданского общества - существование в его рамках различных социальных сил, общественных образований. Главным действующим лицом такого общества является человек со всей его системой потребностей и интересов.

Одно из отличий государства от гражданского общества состоит в его способности принимать законы и другие нормативно-правовые акты и возможности применять меры государственного принуждения на основаниях, предусмотренных законом.

Государство и гражданское общество взаимодействуют друг с другом, образуют определенное единство. Взаимодействие гражданского общества с государством осуществляется и в более конкретных организационно-правовых формах. Это:

1) государственно-правовая регламентация функционирования субъектов гражданского общества, закрепление их конституционно-правового статуса;

2) участие субъектов гражданского общества и прежде всего тех из них, которые составляют политическую систему, в организации и деятельности органов государственной власти;

3) запрет тотального и мелочного вмешательства органов государственной власти и их должностных лиц в законную частную и личную жизнь человека и гражданина;

4) законодательное закрепление обязанности государства по обеспечению экономической, политической и социальной безопасности человека, его прав и свобод, которые в совокупности составляют содержание конституционного статуса личности в Российской Федерации.

Таким образом, правовое государство может формироваться только в органической связи с гражданским обществом, обеспечивая его функционирование. И поскольку такое общество создается или будет создаваться, в той же степени складывается и правовое государство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданское общество должно способствовать тому, чтобы личность могла наиболее полно раскрыть свою индивидуальность, добилась успехов на каком-либо поприще, получила общественное признание.

В настоящее время наше государство не в состоянии создать необходимые условия для того, чтобы каждый индивидуум мог полностью сформировать себя как личность сообразно своим способностям, интересам, потребностям, хотя определенные благоприятные предпосылки для этого есть (возможность выражать свое мнение о конкретных государственно-правовых решениях, возможность стать единоличным или коллективным собственником промышленного предприятия, оборудования, сырья, предприятий торговли и т.д.).

Гражданское общество - это система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и отношений, которые призваны способствовать реализации интересов индивидов и коллективов. Эти интересы и потребности выражаются и осуществляются через такие институты гражданского общества, как семья, церковь, система образования, научные, профессиональные объединения, организации, ассоциации, осуществляющие свою деятельность на основе реального самоуправления.

Правовое государство может формироваться только в органической связи с гражданским обществом, обеспечивая его функционирование. И поскольку такое общество создается или будет создаваться, в той же степени складывается и правовое государство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция РФ. Официальный текст. -//М., Юрист, 2006.

2. Бошно С. В.Правоведение. Учебник - М.: Изд-во Эксмо, 2007 - 432 с. - Российское юридическое образование).

3. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку / К.С. Гаджиев – М.: Издательская корпорация «Логос», 2007.

4. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реальность. М., 2006.

5. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник. – 4-е изд., перераб.и доп.- М.: Велби, Изд-во Проспект, 2008.

6. Леушин В.И., Перевалов ВД. Гражданское общество и правовое государство, 2003.

7. Политология. Курс лекций (4-е издание, переработанное и дополненное). – М.: Зерцало, 2007.

8. Политология: учебник / Под ред. М.Х. Фарукшина. – Казань: Издательство Казанского университета, 2005.

9. Российское народовластие: развитие, современные тенденции и противоречия / Под ред. А.В. Иванченко. – М.: Либеральная миссия, 2003.

10. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: Аспект Пресс, 2001.

- Научные основы системы государственного управления

- Понятие и предмет системы государственного управления

- Предмет системы государственного управления

- Система государственного управления и формы государственного устройства

- Формы государственно-политического устройства

- Формы государственно-территориального устройства

- Формы взаимодействия государства с гражданским обществом

- Форма государственного устройства России

- Функции государства и государственного управления

- Экономические и социальные функции государства

- Функции государственного управления

- Виды и методы государственного управления

- Государственное управление за рубежом

- Государственное управление в России

- Понятие и предмет системы государственного управления

- Органы государственной власти

- Президент Российской Федерации. Органы обеспечения президентской власти

- Органы законодательной власти (Федеральное Собрание)

- Органы исполнительной власти

- Органы судебной власти

- Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ

- Органы государственной власти субъектов РФ

- Формирование и реализация государственной политики

- Факторы и направления государственной политики

- Принятие нормативных правовых актов

- Планирование как инструмент государственной политики

- Разработка политических решений

- Реализация государственной политики

- Государственная служба

- Государственный контроль

- Государственное регулирование экономики

- Принципы и объекты государственного регулирования

- Методы государственного регулирования экономики

- Административные методы

- Экономические методы

- Регулирование материального производства

- Государственное регулирование естественных монополий

- Антимонопольная политика

- Финансовое оздоровление предприятий

- Регулирование фондового рынка

- Регулирование денежного обращения

- Структура денежно-кредитной системы

- Регулирование денежной массы

- Кредитование социально-экономического развития

- Валютное регулирование

- Управление основными хозяйственными комплексами

- Государственная научная и промышленная политика

- Государственная промышленная политика

- Управление топливно-энергетическим комплексом

- Управление электроэнергетикой

- Управление газовой отраслью

- Управление нефтяной отраслью

- Управление угледобычей

- Управление агропромышленным комплексом

- Управление оборонно-промышленным комплексом

- Управление транспортным комплексом

- Управление государственным имуществом

- Управление государственными предприятиями

- Управление пакетами государственных акций

- Приватизация и национализация государственного имущества

- Региональное управление

- Государственная региональная политика

- Выравнивание экономического и социального развития регионов

- Федеральные программы

- Привлечение субъектов РФ к управлению федеральной собственностью

- Укрупнение субъектов РФ

- Север как объект управления

- Организационные формы регионального управления

- Местное самоуправление

- Межбюджетные отношения

- Государственная региональная политика

- Власть и бизнес

- Власть и бизнес

- Основы взаимодействия власти и бизнеса

- Влияние власти на бизнес

- Влияние бизнеса на власть

- Взаимодействие власти с бизнес-структурами

- Лоббирование

- Партнерство власти и бизнеса

- Управление социальной сферой

- Управление социальной сферой

- Социальная политика государства

- Регулирование доходов населения

- Государственная политика в области занятости

- Управление отраслями социальной сферы

- Социальная защита населения

- Управление жилищно-коммунальным комплексом

- Концепция преобразований в жилищно-коммунальном комплексе

- Жилищно-коммунальное строительство

- Жилищно-коммунальное обслуживание

- Тарифное регулирование

- Субсидирование жилищно-коммунальных платежей

- Организационные структуры управления жилищно-коммунальным комплексом

- Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями

- Управление конфликтными ситуациями

- Управление конфликтными трудовыми отношениями

- Управление корпоративными конфликтами

- Управление общественными чрезвычайными ситуациями

- Управление в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях

- Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- Управление конфликтными ситуациями

Формы взаимодействия государства с гражданским обществом

Функционирование государства предполагает наличие гражданского общества, независимых объединений граждан как носителей определенной идеологии и культуры, склонных к проявлению инициативы и солидарности, к сотрудничеству и самоорганизации.

Гражданским обществом является совокупность естественных форм жизнедеятельности людей как реальных личностей через институты самоорганизации. Государственное управление и гражданское общество находятся в состоянии сообщающихся сосудов: если недостаточно развито гражданское общество, то общественные функции вынужденно берет на себя государственная власть.

Различают англосаксонскую и гегельянскую теории гражданского общества. Согласно англосаксонской теории гражданское общество функционирует независимо от государства, либерально, ему присущ политический плюрализм. Негосударственные организации способны и готовы решать возникающие общественные проблемы.

Например, налогоплательщики эффективно контролируют расходование бюджетных средств. Если государство не обеспечивает надлежащий уровень правозащиты, образования, здравоохранения, население может отказаться от содержания армии чиновников и управленцев и самостоятельно заняться этими проблемами с помощью создаваемых организаций.

Согласно гегельянской теории государство есть единство власти и гражданского общества, совместно идущих к единой цели. Здесь гражданственность героическая, человек самоотверженно служит обществу, жертвуя личными интересами, особенно при реализации крупных судьбоносных для страны проектов.

Во главе становится прогрессивный правитель, реформатор, патриот, заботящийся о народе. Простой народ его обожает, но есть еще правящий слой (бюрократия и т.д.), который ставит палки в колеса, отдаляет правителя от народа. Правитель опирается на народ, расширяется антиноменклатурное движение и задачи решаются. Гегельянская теория демонстрирует эффективность в странах, встающих на путь модернизации, и в ситуациях, сопряженных с угрозой национальной безопасности.

Представители разных слоев общества создают партии, ассоциации, союзы, лиги, клубы и другие общественные институты, чтобы участвовать в государственных делах, влиять на управление и государством, и обществом в целом. Но чтобы такое влияние было действительным, необходимы критическая масса личностей, готовых служить обществу, и способность элиты консолидироваться.

В России происходит смена модели гражданского общества, англосаксонская модель строится во многом с нуля, так как прежде не было такой традиции, не допускались неподконтрольные государству общественные институты.

Партии являются основой политической системы демократического государства. Партия создается для защиты интересов соответствующей части населения всеми доступными способами, в том числе путем взятия власти на очередных выборах органов власти. Партия выступает перед властью от имени социальных групп, участвует в демократических процедурах, продвигает своих членов во властные структуры. Свою программу партия может реализовать только имея рычат воздействия на высший орган власти.

В России функционирование партий регулируется Законом «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ. После 1991 г. число партий вначале быстро увеличивалось как реакция на длительно существовавшую однопартийную систему. Многие из них появились и исчезли с политической арены, не оставив никакого следа. Границы партий размыты. В парламенте представлены четыре партии, однако влияние на государственную политику даже самой крупной из них незначительное.

Закон запрещает членство Президента РФ в какой-либо партии. Российская буржуазия так напугана КПСС, что пошла на отмену обычной нормы для демократических стран. В то же время существование партии власти считается возможным.

Повышение роли партий возможно лишь при изменении всей конфигурации политической системы, заключающемся в переводе ее под контроль победивших на парламентских выборах политических сил.

В демократическом обществе всегда находится место для оппозиции действующей власти, в том числе верховной. Наличие оппозиции служит показателем полноты прав и свобод граждан. Какой бы радикальной оппозиция ни была, демократическая власть не может ее отменить, не может с ней не считаться.

Различают оппозицию системную и внесистемную. Системная оппозиция действует в интересах существующего общественного строя, а внесистемная борется за его замену другим общественным устройством. Для правящего класса системная оппозиция не опасна, так как сам класс в конечном счете определяет, кто будет защищать его интересы во власти. Для персональных носителей власти, в том числе и для высшего лица государства, опасна как системная, так и внесистемная оппозиция, поскольку в случае победы оппозиционной партии они могут потерять властные полномочия и связанные с ними привилегии. Внесистемная оппозиция опасна и для правящего класса, и для власть имущих.

В России системная оппозиция представлена правыми партиями - СПС, «Яблоко», внесистемная - КПРФ.

Власть имущие больше опасаются харизматических лидеров системной оппозиции и реально борются с ними. Это не исключает внедрения в период выборных кампаний ложных дилемм вроде «демократы или коммунисты», исход противостояния по которым предрешен.

Профсоюзы являются самыми демократическими по своей природе объединениями, которые призваны решать задачи улучшения условий труда и жизни наемных работников с помощью давления на работодателей в различных формах и разными методами. Непосредственно с властью у профсоюзов точек взаимодействия нет, за исключением возможного посредничества в конфликтах между работниками и работодателями. Полем деятельности профсоюзов являются рабочие места, заработная плата, условия труда. С точки зрения марксизма противоречие между трудом и капиталом профсоюзы разрешить не могут, но им под силу добиваться уступок в пользу рабочего класса со стороны работодателя.

В СССР работники почти автоматически становились членами того или иного профсоюза. Де-факто профорганы были государственным институтом, «приводным ремнем» КПСС. Главная их функция, заключающаяся в управлении социальным страхованием, социальной защитой работников, была в руках централизованной системы - ВЦСПС.

В начале перестройки отраслевые профсоюзы стали обособляться. Первыми о независимости объявили шахтеры, металлурги, авиаторы, т.е. те отрасли, где оплата труда была выше, а значит, и профвзносы - больше. В марте 1990 г. Всероссийский съезд профсоюзов принял решение об образовании ФНПР. Отраслевым комитетам и первичным организациям было предоставлено право самим решать проблемы профсоюзного движения.

ФНПР объявила себя наследницей ВЦСПС со всем его имуществом: более тысячи санаториев, домов отдыха, гостиниц и т.д.

Теперь профсоюзы действуют в условиях иного общественного строя, обрели независимость от правящей партии, но при этом лишились права законодательной инициативы, влияния на решения администрации предприятий, связанные с увольнением. Они включаются в систему социального партнерства через деятельность трехсторонних комиссий и другими способами. При этом функции социального страхования переданы исполнительной власти.

Как и в других сферах жизни, в профсоюзах отброшен как реликт коммунизма принцип демократического централизма, разорвана связь верхов с низами, и наоборот.

На новых предприятиях профсоюзы, как правило, отсутствуют. Создать профсоюз на частном предприятии практически невозможно. Остановка предприятий, бесконечные их реорганизации вымывают почву из-под профсоюзов. На всю страну приходится несколько сотен предприятий, где заключены коллективные договоры. Допускаются массовые нарушения в сфере оплаты труда и трудовых отношений, но профсоюзы этого как будто не замечают или занимают соглашательскую позицию. Права трудящихся не защищены, хотя под синими знаменами маршируют миллионы демонстрантов.

Гражданское общество ассоциируется со свободными и независимыми средствами массовой информации . СМИ свободны и независимы лишь в той мере, в какой осознают и отражают интересы читателя, зрителя, слушателя. Признается зависимость только от читателя. Поэтому для обретения самостоятельности, в том числе и финансово-экономической, необходим поворот СМИ к читателю как подлинному хозяину прессы.

В действительности СМИ находятся под контролем государственной власти или служат капиталу, своим хозяевам. Ангажированные СМИ подкладывают дрова в костер радикализма на правом и левом флангах, вместо того чтобы помогать строить нормальную политическую систему, и не только не боятся ответственности за публикуемые материалы, но и претендуют даже на лавры четвертой власти.

После 1991 г. основная часть всех направлений СМИ сменила хозяина; государственные СМИ оказались в собственности частных компаний и отдельных лиц. Разрушено единое информационное пространство, появились информационные империи. СМИ служат финансово-промышленным группам, манипулируют общественным мнением, диктуют правила и нормы политической жизни в интересах хозяев.

Государственные СМИ оказались в глухой обороне. Государству отказывают в праве на собственные СМИ, приводя в пример США, где единственный государственный канал «Голос Америки» не может вещать на территорию своей страны, чтобы воспрепятствовать манипулированию сознанием (как будто частные СМИ этим не занимаются).

Однако государству нужны собственные СМИ. Оно не может опираться только на силовые структуры; без СМИ сложно обеспечивать вертикаль и горизонталь власти, реализовать принципы демократии. Доктрина информационной безопасности России предусматривает меры по повышению роли государственных СМИ, устранение допущенных прежде просчетов в этой сфере.

В последнее время все большее влияние на общество оказывает Русская православная церковь (РПЦ), возвращается из небытия национальная идея Российской империи: «православие, самодержавие, народность» (в СССР православие заменяла коммунистическая идея).

В основу взаимоотношений церкви с властью положено понятие греха. Круг греховных деяний определяет сама церковь. Согласно доктрине РПЦ духовная власть первична, светская - вторична, поэтому она вправе оценивать действия власти. В случае погружения светской власти во грех церковь может призвать народ к гражданскому неповиновению. По узловому вопросу бытия - делению общества на богатых и бедных - у церкви и государственной власти разногласий нет.

Восполнить некоторые отсутствующие у парламента функции и теряемый авторитет призвана Общественная палата Российской Федерации . Она является элементом гражданского общества с четко обозначенными полномочиями не для оппонирования государственной власти, а в целях обеспечения взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления.

С одной стороны. Общественная палата стоит на страже интересов граждан при выработке государственной политики и законотворческой деятельности парламента, а с другой - осуществляет общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти.

Речь идет об общественно значимых интересах, решении наиболее важных вопросов экономического и социального развития, национальной безопасности, защите прав и свобод граждан и общественных объединений, поддержке гражданских инициатив общероссийского значения, привлечении граждан и общественных объединений к реализации государственной политики.

В составе методов работы Общественной палаты наиболее важное значение имеют:

- проведение публичных слушаний по общественно важным проблемам;

- направление запросов в органы власти всех ветвей и уровней;

- приглашение руководителей органов власти на пленарные заседания;

- делегирование членов Общественной палаты для работы в комитетах, комиссиях палат парламента, в заседаниях коллегий органов исполнительной власти;

- проведение экспертизы проектов законов, нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления;

- представление в компетентные государственные органы заключений о нарушениях законодательства органами исполнительной власти.

Общественная палата формируется в составе 126 человек, в том числе 42 человека утверждаются Президентом РФ непосредственно, остальные члены - представители межрегиональных и региональных общественных объединений.

Постоянно действующим органом является Совет Общественной палаты. Избирается также секретарь Общественной палаты.

Формируется аппарат Общественной палаты, являющийся государственным учреждением. Руководитель аппарата назначается и освобождается от должности Правительством РФ. Общее руководство деятельностью аппарата осуществляет секретарь Общественной палаты.

Расходы по обеспечению деятельности Общественной палаты предусмотрены отдельной строкой в федеральном бюджете.

Общественная палата ежегодно публикует в своем периодическом издании доклад о состоянии гражданского общества в России.

Срок полномочий членов Общественной палаты составляет два года.

Тема взаимодействия общества и государства практически не обсуждается в литературе. Между тем это очень важная проблема, решение которой имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как смешение государственных и общественных задач нередко приводит к очень большим негативным последствиям, что сказывается в конечном итоге на жизненном уровне народа. Поэтому надо провести демаркационную линию между обществом и государством.

Применение термина «общество» к анализу природных феноменов и процессов с научной точки зрения неправомерно, так как данный термин появился для обозначения тех характеристик, которые возникли в универсуме. В природе все совершается стихийно, там действуют свои законы развития и функционирования. Что касается общества, то оно возникло на определенном этапе эволюции природы и представляет собой качественно новое образование. Оно есть исторически сложившаяся совместная форма деятельности людей по производству материальных и духовных ценностей. В основе его возникновения лежит труд, который носит коллективный, то есть общественный, характер. В процессе совместного производства ценностей люди не могут не взаимодействовать, не могут не вступать в определенные производственные отношения (первобытный человек не мог охотиться в одиночку, нельзя производить в одиночку и современную сложнейшую технику). Поэтому Маркс был абсолютно прав, когда писал, что общество есть продукт взаимодействия людей, сознательно преследующих свои цели.

Нет человека вне общества. Человек всегда находится в определенных отношениях и связях с другими людьми. Даже если он живет совершенно изолированно от других людей, все равно он так или иначе с ними связан. Скажем, ему нужно одеваться. Но эту одежду выпускают другие люди. Компьютер, например, создает виртуальную реальность, и складывается впечатление, что можно жить от общества совершенно изолированно, как Робинзон Крузо. На самом деле это глубокое заблуждение. Компьютер создан не одним человеком, а многими людьми, находящимися, возможно, в разных концах земного шара. Но эти люди связаны, то есть находятся в определенных отношениях между собой. И не имеет никакого значения, что кто-то из них сидит дома и пишет какую-то более совершенную программу для компьютера. Ведь он ее пишет не для себя, а для потребителя. Но человек может обособляться только в обществе.

Понятия общества и государства не совпадают ни по происхождению, ни по объему. Формирование общества длилось сотни тысяч лет, а окончательно оно сформировалось примерно 35-40 тысяч лет назад. Как пишет Ю. И. Семенов, «кончилась праистория и началась история человеческого общества» . В первобытном обществе не было никакого государства. Все отношения между людьми регулировались неписаным правом.

Государство возникает примерно шесть тысяч лет назад. Таким образом, общество существовало без государства больше тридцати тысяч лет. Государство возникло вместе с социальными классами, когда неписаное право уже не в состоянии было регулировать общественные отношения. Вместо неписаного права возникает писаное право.

По объему понятие общества шире понятия государства. Общество включает в себя четыре большие сферы: экономическую, духовную, социальную и политическую. Государство входит в политическую сферу и является ее ядром.

Возникновение государства есть закономерный процесс исторического развития. Современный французский политолог Д. Кола делает довольно интересный экскурс в историю происхождения термина «государство». Он пишет: «Слово “государство” (Etat) происходит от латинского stare (оставаться), которое несет в себе идею стабильности, постоянства. Французский термин имеет многочисленные и очень различные эквиваленты в других языках. С греческого языка термином “государство” переводится слово Polis (который называют также городом) или koinonia politike (гражданское, или политическое, общество); с латинского – слова Imperium (империя, власть), dominium (подвластное хозяину), Civitas, Urbs (город) и в особенности, может быть, res publica (общественное дело)» .

Государство возникло из общества и превратилось в самостоятельный орган, стоящий над обществом и вместе с тем взаимодействующий с ним. Поэтому нередко понятия государства и общества рассматривались как синонимы. Аристотель, например, анализируя генезис государства, отмечал, что «общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодовлеющего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни» .

Но раз государство возникло на определенном этапе развития общества, оно не может не взаимодействовать с ним. Как свидетельствует опыт истории, это взаимодействие носит очень сложный характер, отражающий сложные и противоречивые процессы развития самого общества. Дело в том, что в обществе живут и действуют индивиды, преследующие свои интересы, которые не всегда совпадают с общими интересами. Кроме того, в обществе существуют различные классы, имеющие собственные интересы. И чтобы социум (то есть общество) не погиб, необходим политический орган, регулирующий все общественные отношения. В качестве такого регулятора выступает государство. Конечно, без взаимодействия с обществом регулирование общественных отношений немыслимо.

Уровень взаимодействия государства и общества – процесс сложный и многомерный. Он детерминируется типом способа производства материальной жизни. Каждый тип способа производства имеет свой уровень взаимодействия. Так, при рабовладельческом способе производства государство и общество отождествлялись, и поэтому практически не вставал вопрос об уровне взаимодействия. Но отсюда не следует, что в практической плоскости все проходило гладко и без трудностей. Если бы это было так, то Платон не создал бы теорию идеального государства.

В эпоху феодального способа производства тип взаимодействия государства и общества меняется. Общество уже не идентифицируется с государством. Но государственное правление трансформируется в диктатуру личности, монарха. Взаимодействие общества и государства приобретает односторонний характер. Монарх вмешивался во все сферы общества. Вообще при феодализме доминирующей формой правления является монархическая форма. Это было связано с тем, что раздробленные феодальные княжества надо было держать в едином кулаке. Монарх имел абсолютную власть. Он не подчинялся никаким законам. Король Франции в ХVII в. Людовик ХIV любил повторять: «Государство – это я». Именно при нем абсолютизм достиг своего апогея. Кстати, он вел много войн, на что тратились огромные суммы денег, и на содержание его многочисленного двора уходили такие же суммы. Все это в конце концов привело к обнищанию народных масс.

Многие философы приветствовали монархическую власть, полагая, что она лучше отвечает интересам общества. Так, английский философ ХVII в. Т. Гоббс, ратуя за абсолютную монархию, отмечал, что монархическая форма правления является такой, в которой наблюдается совпадение общих и частных интересов. Это происходит потому, что богатство монарха зависит от богатства его подданных. Если они бедные, то и монарх беден. Более того, он не может чувствовать себя в безопасности. «При демократии же, – пишет английский философ, – или аристократии личное благополучие лиц продажных или честолюбивых обеспечивается не столько общественным процветанием, сколько чаще всего вероломным советом, предательством или гражданской войной» . Монарх может выслушать любого подданного в нужное время, тогда как в случае с демократией на собрание допускаются только те лица, которые имеют на это право с самого начала. Кроме того, монарх не может расходиться во мнении с самим собой, чего не скажешь о собрании, где присутствует множество людей с различными интересами и пристрастиями.

В настоящее время в Западной Европе (Великобритания, Испания, Швеция, Бельгия, Нидерланды и др.) сохранились рудименты монархической власти. Но она приобрела чисто символический характер, потому что изменился способ производства материальной жизни.

Совершенно другой уровень взаимодействия наблюдается в эпоху капитализма. Буржуазия требовала свободы экономической деятельности. В этом ей очень помогали философы и экономисты. Философы главной темой своих рассуждений избрали проблему свободы. П. А. Гольбах, например, утверждал, что «свобода – это возможность делать ради своего счастья все, что не вредит счастью других членов общества» . А. Коллинз же понимал свободу как «способность человека поступать так, как он желает или предпочитает» .

Буржуазные экономисты выдвинули принцип лессеферизма, то есть принцип личной инициативы, принцип свободы от государства. По их мнению, всякое вмешательство государства в экономические дела человека нарушает его естественные права, то есть его свободу и право на жизнь. И философы, и экономисты ратовали за то, чтобы государство не вмешивалось в экономическую сферу, в рыночные отношения. Иными словами, они выступали за либерализм, за свободу действий, но в рамках существующих юридических законов. Они считали, что взаимоотношения между государством и обществом должны регулироваться правовыми нормами и законами.

Буржуазные революции ликвидировали абсолютизм, уравняли всех граждан независимо от их социального происхождения перед законом. Так, французская буржуазная революция 1789–1794 гг. привела к власти буржуазию, которая сразу же приступила к ликвидации феодальных институтов и порядков. Она уничтожила сословность, привилегии, институт наследственного дворянства и т. д. Наиболее рельефно буржуазные ценности изложены в Конституции Французской Республики 5 фрюктидора 111 г. (22 августа 1795 г.). В ней, в частности о правах, говорится: «Ст. 1. Правами человека в обществе являются свобода, равенство, безопасность, собственность. 2. Свобода состоит в возможности действовать не во вред правам другого. 3. Равенство состоит в том, что закон является равным для всех как в тех случаях, когда он охраняет, так и в тех случаях, когда он наказывает. Равенство не допускает никаких различий в зависимости от рождения, никакой наследственной власти. 4. Безопасность основывается на содействии всех в обеспечении прав каждого. 5. Собственность является правом пользоваться и распоряжаться своим достоянием, своими доходами, плодами своего труда и своего мастерства» .

Но с развитием капитализма, с превращением его в государственно-монополистический капитализм, когда произошло слияние силы монополий с силой государства, когда многие капиталисты заняли высшие государственные должности, уровень взаимодействий государства и общества меняется. Теперь уже государство пытается влиять на все сферы общественной жизни и прежде всего на экономическую сферу. Оно выступает в роли своего рода регулятора общественных отношений, старается «тушить» классовые коллизии и находить пути решения выхода из кризисного состояния.

Однако либеральные концепции взаимодействия государства и общества не исчезли. они возродились в одежде неолиберализма. Причем их возрождению сильно способствовала наступившая эпоха глобализации, охватившая все страны и континенты мира и совершающаяся по западным рецептам, прежде всего по рецептам США. Видные американские представители неолиберализма М. Фридмен и Ф. Хайек выступают за резкое сокращение функций государства. По их мнению, рынок автоматически решит все проблемы, стоящие перед обществом, и никакого государственного регулирования экономики не требуется. Государство также не должно вмешиваться в духовную и социальную сферы жизни людей. Все нужно приватизировать, передать в частные руки. Образование, медицина, наука, культура и другие области общественной жизни должны находиться в частных руках. Везде рынок решит все проблемы. Задача государства заключается лишь в том, чтобы контролировать соблюдение общих правил поведения людей и защищать права личности. При этом либеральное понимание свободы не означает произвола. Свободы заслуживает лишь тот, кто действует в рамках общепринятых законов и чувствует свою ответственность. Иначе говоря, за государством сохраняются одни лишь полицейские функции. «От регулярных вооруженных сил и полиции любой страны требуется ограждать членов общества от принуждения и насилия, исходящего как извне, так и внутри общества» .

Неолиберальные теории игнорируют национальные традиции разных народов и цивилизаций. Западные и восточные традиции отличаются друг от друга. На Востоке, например, государство всегда играло важную роль во всей жизни общества. В восточных странах, в том числе и в России, больше верят не правовым законам и нормам, а правителям, выступающим от имени государства. Неолибералы также абстрагируются от современной западной действительности. Во всех западных странах правительства не выступают в роли пассивных наблюдателей за всем, что происходит в обществе. Они, когда надо, вмешиваются не только в экономическую жизнь, но и в духовную, и в социальную. Это особенно наглядно проявляется в эпоху глобализации. Кроме того, мы живем в условиях техногенной цивилизации, чреватой различного рода катастрофами, и в это время требуется мобилизация всех ресурсов и сил, что под силу только государству. Поэтому роль государства нужно усиливать, а не ослаблять.

Формы взаимодействия государства и общества можно анализировать исходя из разных принципов. В данном случае, как мне представляется, такой анализ можно провести, избрав в качестве исходных принципов сферы общественной жизни: экономическую, духовную и социальную. Выше уже говорилось о взаимодействии государства и общества в экономике. Здесь еще добавим, что в эпоху глобализации это взаимодействие приобретает очень сложный и противоречивый характер. Это связано с тем, что глобализация фактически не признает никаких национальных границ. Всемирная торговая организация (ВТО) требует свободного движения товаров, и те государства, чья экономика не в состоянии конкурировать, превращаются в международный рынок сбыта иностранных товаров. Совершенно ясно, что они оказываются на периферии мирового экономического развития. Но ВТО и МВФ (Международный валютный банк) предписывают им не вмешиваться в экономическую деятельность. Жонглируя термином «свободная торговля», ВТО и МВФ считают, что «свободный рынок» расставит все точки над «i». И действительно, этот рынок расставляет все точки: богатые государства становятся более богатыми, а бедные – более бедными. Здесь надо заметить, что развитые государства постоянно регулируют формы экономической деятельности, они ничего не пускают на самотек. Для преодоления современного глобального кризиса правительства развитых государств используют все рычаги власти. Особую заботу правительства проявляют о ТНК (транснациональных корпорациях). Они, как пишет американский исследователь Н. Хомский, «в значительной степени опираются на государственные субсидии и внутренние рынки, а их международные сделки, включая торговые сделки под другими, производятся преимущественно в пределах Европы, Японии и США, где действенны политические меры и нет страха перед военными путчами и тому подобным» . В результате действий правительств богатые становятся более богатыми, а бедные – более бедными.

Что касается форм взаимодействия в духовной сфере, то здесь тоже наблюдается их трансформация. Так, в эпоху феодализма не было правовых форм регулирования отношений государства и духовного производства. Но была строгая цензура, следившая за тем, чтобы ничего предосудительного в адрес существовавших социально-политических порядков не проходило. Цензура особенно свирепствовала в России. Очень сильно страдал от цензурных притеснений великий русский поэт, по выражению А. Григорьева, «наше все» А. С. Пушкин. Царь Николай I сделал себя его цензором. Но от этого гениальному поэту легче не стало. Если не сам царь, то его клевреты не пропускали самые невинные вещи поэта.

С установлением буржуазного строя формы взаимодействия общества и государства коренным образом меняются. В центре внимания оказываются права и свобода личности. Каждый гражданин в буржуазном обществе независимо от его социального происхождения и статуса формально имеет право заниматься любым видом духовной деятельности. Цензуры в точном смысле слова нет, но есть правовые нормы и законы, в рамках которых можно создавать духовные ценности. Государство не вмешивается непосредственно в духовное производство. Можно создавать художественные произведения, рисовать любые картины, писать философские трактаты, исторические труды и т. д. и т. п. Средства массовой информации (СМИ) могут свободно выражаться, деятели науки и культуры могут по телевидению высказывать те или иные идеи, связанные не только с их узкой специальностью, но и, скажем, с текущей политикой. Одним словом, в буржуазном обществе духовная жизнь как бы полностью отделена от государства. Это вроде бы царство свободы.

Но в реальном социальном мире нет никакого царства свободы. Конечно, по сравнению с феодализмом капитализм открывает более широкие просторы для духовного творчества. Но тем не менее отсутствие царства свободы ощущается в повседневной жизни на каждом шагу. Буржуазия использует весь арсенал духовного воздействия на умы людей. Через СМИ она навязывает обществу свои ценности, свои представления о гуманизме, правах человека, свободе, демократии и т. д. Главную скрипку в средствах массовой информации играет телевидение. Оно очень доступно народным массам. Телепередачи можно смотреть в любой обстановке, в любой социальной среде. Не надо думать, не надо напрягать свои интеллектуальные способности. Современные люди в массе своей предпочитают не читать, так как чтение – это труд, размышления, сомнения и т. д. Телевидение отучило людей от чтения серьезной литературы, и люди к этому привыкли. Поэтому телевидение легко манипулирует сознанием людей, трансформировавшимся в клиповое сознание. Люди очень легко воспринимают буржуазные ценности, базирующиеся на индивидуализме, эгоизме, личном успехе и личном обогащении.

В социальной сфере взаимодействие общества и государства прежде всего проявляется в том, что государство оказывает определенную помощь нуждающимся членам общества. Эта помощь осуществляется в разных формах: пенсии, их регулярная индексация, льготы пенсионерам и инвалидам, бесплатное образование и бесплатная медицина, бесплатное жилье или предоставление социального жилья и др. Обычно те государства, которые сильно проявляют себя в социальной сфере, принято называть социальными государствами. Но следует подчеркнуть, что во многом социальный пакет государства зависит от самого общества. Оно должно требовать от государства оказания помощи нуждающимся, инвалидам и другим слоям общества.

Взаимодействие общества и государства – явление закономерное и естественное, ибо без такого взаимодействия не было бы ни общества, ни государства. Но должны существовать определенные пределы взаимодействия. Абсолютизация общества, нежелание его членов подчиняться государству, соблюдать правовые нормы и законы приводит к анархии.

С другой стороны, абсолютизация государственной власти приводит к диктатуре, подавлению прав человека, репрессиям инакомыслящих, политических партий и вообще оппозиционеров. Поэтому и нужен определенный предел взаимодействий общества и государства. Этот предел устанавливается гражданским обществом. Гражданское общество – это такое общество, в котором существуют неофициальные структуры в виде различных организаций, движений, комитетов, ассоциаций, обществ, собраний и т. д., действующие в рамках юридических законов и норм и оказывающие заметное влияние на официальные органы власти. Оно поддерживает определенный баланс между обществом и государством. Если государство начинает превышать свои полномочия, то структуры гражданского общества напоминают ему о пределах вмешательства государства в дела общества. И наоборот: если общество нарушает принятые в государстве законы и порядок, то гражданское общество предупреждает его о том, что его действия могут привести к анархии, чреватой опасными последствиями для всех людей.

Взаимоотношения между обществом и государством всегда носили противоречивый характер. Главная причина всех противоречий заключается в том, что общество как социальное образование апеллирует к морали, а государство как политическая система – к интересам. Отсюда коллизии между моралью и политикой. И не случайно до сих пор идут острейшие дискуссии относительно совместимости политики и морали. Впервые этот вопрос открыто поставил Н. Макиавелли. В знаменитом труде «Государь», а также во многих других произведениях итальянский ученый изложил виды государства, формы правления и вообще вопросы государственного строительства. В этой связи в центре внимания оказались политические действия государя. Проблемы он излагает оригинально, во многом расходится с другими мыслителями и понимает, что его взгляды вызовут критическое отношение. Тем не менее Макиавелли решил, как он выражается, следовать не воображаемой, а действительной правде, «ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели во благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности» .

Оставаясь на почве исторической действительности, Макиавелли пишет, что, как правило, люди замечают в государях разные качества: щедрость и скупость, жестокость и сострадательность, честность и вероломность, снисходительность и надменность и др. Они хотят, чтобы государи имели только хорошие качества, но в жизни это невозможно, и поэтому Макиавелли считает, что для удержания власти государь не может не использовать и те качества, которые у людей вызывают презрение. «Поэтому государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости... ибо от беспорядка, который порождают грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица» . Таким образом, итальянский мыслитель советует, что в интересах большинства и государства следует применять насилие, хотя с точки зрения морали оно может вызвать осуждение.

Макиавелли отмечает, что хорошо, когда государь верен своему слову и честен в делах. Но опыт истории говорит о том, что успехов добивались те правители, которые не сдерживали своего слова и в нужный момент меняли позицию. Государь должен походить одновременно на льва и лисицу. Лев – это сила, а лиса – хитрость. Следовательно, государь должен быть и львом, и лисой. И ради сохранения государства и своей власти он всегда должен быть готов к тому, чтобы изменить свою политическую позицию, если этого требуют обстоятельства. Люди судят о нем не по его словам, а по делам, и если они идут хорошо, то никто не обратит внимания на слова.

Макиавелли подчеркивает, что государю необходимо избегать ненависти и презрения со стороны подданных, которые вызываются хищничеством, малодушием, легкомыслием и нерешительностью. Он дает государю советы, соблюдение которых должно принести тому славу и почести. Прежде всего государь должен проводить твердую политику, базирующуюся на насилии, как внутри страны, так и за рубежом. Но Макиавелли не против того, чтобы государь использовал кроме силы и другие средства, помогающие ему завоевать уважение подданных. В частности, государь должен оказывать почет и уважение тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве, не мешать заниматься торговлей, земледелием, награждать достойных людей и т. д.

Итак, Макиавелли считает, что политика и мораль несовместимы и для государя важна не мораль, а такая политика, которая бы укрепляла его власть, вызывала уважение у подданных, ненависть у врагов и в целом служила бы укреплению государства.

К воззрениям итальянского мыслителя абсолютное большинство философов как современности, так и прошлых лет отнеслись исключительно критически. Они обвинили его во всех мыслимых и немыслимых грехах. В частности, они утверждали и утверждают, что Макиавелли оправдывает любые средства, в том числе аморальные, для удержания власти. Иначе говоря, он проповедует тезис: «Цель оправдывает средства». До сих пор термин «макиавеллизм» используется для характеристики политики, пронизанной ненавистью к моральным нормам и принципам.

Но не все исследователи критически относились к итальянскому мыслителю. Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс и другие высоко оценивали его творческое наследие и политические позиции. Гегель пишет, что к творчеству Макиавелли надо подходить исторически, рассматривать его идеи и принципы в контексте истории, а не абстрактно. Отвратительные качества, «пользоваться которыми рекомендует Макиавелли... следует рассматривать и под другим углом зрения. Формально Италия была государством; в принципе это оставалось в силе и тогда, когда император еще считался верховным синьором. И из этого общего положения Макиавелли исходит, этого он требует, это и есть тот принцип, который он противопоставляет унижениям своей страны. Под таким углом зрения действия “государя” предстают совершенно в ином свете. То, что было бы отвратительным в качестве поступка одного частного лица по отношению к другому, одного государства по отношению к другому государству или другому частному лицу, становится в данном случае справедливой карой...» . Те, кто наносит вред государству, должны быть наказаны. Само наказание уже есть определенное средство. Так, казнь или длительное тюремное заключение есть не что иное, как применение определенных средств против государственных преступников.

Гегель убежден в том, что «творение Макиавелли останется в истории важным показанием, которое он засвидетельствовал перед временем и своей собственной верой, что судьба народа, стремительно приближающегося к политическому упадку, может быть предотвращена только гением. Интересным является в своеобразной судьбе “Государя” также тот факт, что при общем непонимании и ненависти к этому произведению один будущий монарх (имеется в виду прусский канцлер Фридрих II. – И. Г.)... взял в качестве темы для школьного сочинения Макиавелли, противопоставив ему моральные хрии, пустоту которых он сам впоследствии подтвердил как своим образом действий, так и своими произведениями...» . В отличие от Макиавелли И. Кант хотел соединить мораль и политику. Мораль, пишет он, есть «совокупность... безусловно повелевающих законов, в соответствии с которыми мы должны вести себя» . Мораль – это теоретическое правоведение, а политика – практическое правоведение. Моральный долг велит людям жить в мире и дружбе, и моральный политик должен совмещать политические принципы с моральными. Поэтому при решении государственных задач он обязан стремиться к тому, чтобы привести государственное устройство или международные отношения в соответствие с естественным правом как идеей разума. Кант осуждает морализирующих политиков, или политических моралистов, которые не считаются с моральным долгом. Истинная политика, по его мнению, должна учитывать моральные принципы, ибо от этого она только выиграет.

Макс Вебер тоже не обошел вопросы соотношения политики и морали. Он придавал исключительное значение политическим качествам человека. Он считал, что для политика решающими являются три качества: страсть, чувство ответственности и глазомер. Под страстью Вебер подразумевает, как он выражается, существо дела. Политик должен всецело отдаваться тому делу, которое он избрал. Он не имеет права заниматься политикой спустя рукава. Но политикой страстно можно заниматься лишь в том случае, если политик чувствует свою ответственность, которую немецкий исследователь называет главной путеводной звездой деятельности политика. Политику требуется глазомер, то есть «способность с внутренней собранностью и спокойствием поддаться воздействию реальностей, иными словами, требуется дистанция по отношению к вещам и людям» . Настоящим политиком Вебер считает того, кто обладает этими качествами.

Вебер полемизирует с теми, кто хочет соединить политику и мораль. Политика, пишет он, связана с насилием, а с точки зрения этики насилие недопустимо. Поэтому нужно проводить политику ненасилия. С этим Вебер категорически не согласен. Политик, настаивает Вебер, должен насильственно противостоять злу, иначе за победу зла он будет нести ответственность. Поэтому вопрос не в том, что политик должен руководствоваться моральными принципами, а в том, обладает ли политик качествами, необходимыми для принятия важных политических решений. Этические позиции, твердо убежден Вебер, не должны мешать политику действовать в соответствии с политическими реалиями. Он высмеивает моралистов, которые часто поступаются своим моральным кодексом. «Что касается освящения средств целью, то здесь этика убеждения вообще, кажется, терпит крушение. Конечно, логически у нее есть лишь возможность отвергать всякое поведение, использующее нравственно опасные средства. Правда, в реальном мире мы снова и снова сталкиваемся с примерами, когда исповедующий этику убеждения внезапно превращается в хилиастического пророка, как, например, те, кто, проповедуя в настоящий момент “любовь против насилия”, в следующее мгновение призывает к насилию – к последнему насилию, которое привело бы к уничтожению всякого, точно так же, как наши военные при каждом наступлении говорили солдатам: это наступление – последнее, оно приведет к победе и, следовательно, к миру. Исповедующий этику убеждения не выносит этической иррациональности мира» .

Важное место вопросы соотношения морали и политики и их взаимодействия занимают в русской философской и общественно- политической мысли. Писатели, публицисты, философы, историки, ученые, журналисты всегда рассматривали политику под углом зрения моральных норм и принципов. B. C. Соловьев в работе «Национальный вопрос в России» специально останавливается на проблеме соотношения нравственности и политики. Он пишет: «Полное разделение между нравственностью и политикой составляет одно из господствующих заблуждений и зол нашего века» . По его мнению, в сфере политики господствует политический эгоизм, исходящий из того, что каждый народ имеет свой интерес и стремится к его удовлетворению. Русский философ полагает, что нравственным долгом народа является отказ от эгоизма, осознание того, что народ представляет собой часть всего мира и поэтому должен проявлять свою солидарность со всеми народами. Нельзя разделить политику и мораль, ибо они находятся в тесном взаимодействии. B. C. Соловьев призывает к соблюдению нормы жизни, предполагающей мир и покой между народами и государствами. Он даже утверждает, что лучше отказаться от патриотизма, чем от совести.

Чтобы выяснить диалектику морали и политики, необходимо прежде всего четко обозначить их функции, провести, так сказать, между ними демаркационную линию.

Мораль в широком смысле слова есть совокупность правил, норм и принципов, которыми руководствуются люди в процессе совместной деятельности и общения. Как и политика, мораль является своего рода регулятором взаимоотношений людей и поэтому имеет некоторые общие черты с ней. Но эта общность проявляется совершенно по-разному и в зависимости от конкретных условий, ибо у морали и политики разные функции. Иначе говоря, они выполняют в обществе разные регулятивные роли.

Мораль оперирует понятиями «совесть», «хорошо», «плохо», «добро», «зло», «справедливость», «несправедливость», «гуманизм» и т. д. Они отражают социальные реалии, отношения людей друг к другу и к обществу. На протяжении тысячелетий выработались такие нормы и принципы морали, без соблюдения которых общество не может нормально функционировать, оно просто-напросто погибнет. Возьмем понятие «совесть». Оно очень объемно и включает, по существу, все моральные принципы. Совесть предполагает справедливость, добро, гуманность, любовь к людям, чувство сострадания и т. д. Совесть – это внутренний судья человека, к голосу которого он должен прислушиваться постоянно. Человек без совести способен на любое преступление.

Исходя из морали, общество начинает анализировать деятельность исторических личностей и либо их осуждает, либо поет им дифирамбы. Осуждает тогда, когда они, защищая интересы государства, нарушают моральные нормы и принципы, а хвалит тогда, когда они соблюдают эти принципы, но при этом забывают об интересах государства. А такое забвение нередко приводит к гибели самого государства и в конечном итоге общества.

В отличие от морали политика исходит не из добра или зла, справедливости или несправедливости, гуманности или негуманности, а из интересов. Поэтому политик руководствуется интересами, и если он уверен в том, что в данных обстоятельствах интересы его класса или государства требуют принятия решения, которое противоречит моральным принципам, то он как политик игнорирует эти принципы. Поэтому нельзя требовать от него принимать политические решения в соответствии с моральным кодексом. Талейран как человек был аморален, но Наполеон не отстранил его от политической деятельности, потому что ценил его политические качества.

Политик заинтересован в сохранении целого и поэтому жертвует частью. Настоящий политик понимает, что если погибнет целое, то погибнет и часть. Если, скажем, погибнет народ, то погибнет и человек, являющийся частью этого народа. Поэтому политик жертвует человеком во имя сохранения народа. Политик не писатель и не обязан постоянно думать о той или иной личности. Он несет политическую ответственность и поэтому должен заботиться прежде всего о целом (обществе), а затем о части (личности). Конечно, политическая ответственность предполагает и личную моральную ответственность политика за государственные дела. Политик имеет дело с массами, а не с отдельным человеком. Поэтому несерьезными и наивными являются утверждения о том, что в центре политики должен находиться человек. Другое дело – писатель как представитель общества. В центре его внимания находится (и не может не находиться) человек со своими заботами и проблемами. Писатель призван, руководствуясь моральными принципами и нормами, описывать в образной форме жизнь личности, отдельного человека, выражать ему свои симпатии или антипатии. Политик же, руководствуясь политическими интересами, политическими законами и принципами, защищает интересы либо государства, либо господствующего класса. Поэтому он приносит в жертву интересы отдельной личности, если они противоречат общим интересам.

Таким образом, противоречия между государством и обществом проявляются прежде всего как противоречия между моралью и политикой. Цель общества – ненасилие. Цель государства – защита классовых, групповых, национальных и иных интересов. Государство обладает мощным силовым аппаратом, и оно использует его для защиты тех или иных интересов. Обществу это не всегда нравится, но государство не прислушивается к голосу общества. Это противоречие, видимо, будет существовать, пока есть государство как политическая форма управления обществом.

В заключение отметим, что в настоящее время в связи с происходящими глобализационными процессами взаимодействие общества и государства претерпевает существенные трансформации. Роль государства пытаются принизить, свести ее лишь к соблюдению прав человека, защиты демократических принципов и т. д. Но такое отношение к государству уже приводит к негативным результатам. В экономической сфере, например в развивающихся странах, государства фактически лишены возможности заниматься национальной экономикой, так как их нишу заполнили транснациональные корпорации. Результат известен: жизненный уровень большинства населения резко упал. Это порождает социальные катаклизмы со всеми вытекающими отсюда последствиями. В духовной сфере государство лишено возможности содействовать сохранению национальной культуры. Иммиграция миллионов людей из одной страны в другую постепенно приводит к размыванию национальной идентичности. Одним словом, нарушен баланс во взаимодействиях государства и общества. И если этот баланс не будет восстановлен, то человечество может столкнуться с непредсказуемыми последствиями.

1 Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 304.

Семенов, Ю. И. Введение во всемирную историю. Вып. 2. История первобытного общества. – М., 1999. – С. 5.

Документы истории Великой французской революции: в 2 т. / под ред. А. В. Адо. – М., 1990. – Т. 1. – С. 314–315.

14 Гегель, Г. В. Ф. Указ. соч. – М., 1978. – С. 154–155.

2. Представительство интересов в государственном управлении

3. Публичная политика как процесс взаимодействия государства и общества

Заключение

Список литературы

Введение

Развитие общества по пути демократии неизбежно приводит к изменению характера отношений между обществом и государством. Стержнем развития государства становится ориентация на демократическое устройство общества и эффективное управление. Государство и общество сегодня не могут строить демократию друг без друга. Институты гражданского общества, институты представительства, политические партии, пресса, общественные объединения не могут быть исключены из демократического процесса. Современное демократическое государство вырабатывает и реализует свою политику только с привлечением институтов гражданского общества.

Поэтому государственную политику в современных демократических государствах называют общественной политикой, или политикой публичной. Область этих отношений называют публичной сферой, ибо она охватывает интересы общества в целом.

Главной проблемой демократического государства является проблема гармонизации интересов государства и человека. Ведущим субъектом этого процесса является государство, именно ему принадлежит главная роль в этом процессе, оно проводит политику, которая способствует достижению данной цели. Любая диспропорция или трудность в развитии общества становится политической проблемой, если ее решение затрагивает интересы многих людей и зависит от волевого решения власти. Экономические проблемы, школьная реформа, налоги, охрана памятников - все эти проблемы являются, в том числе, проблемами политическими, ибо требуют вмешательства власти и особого политического решения.

В современных условиях в этих целях действует не только государство, на поле социальной деятельности вышли другие «игроки» - негосударственные субъекты, выражающие интересы тех или иных групп общества. В современных условиях проблема их взаимоотношений с государством является чрезвычайно важной. Их взаимодействие оказывает непосредственное влияние на функционирование всего общественного организма. Участие негосударственных субъектов в публичной политике сказывается на развитии многих ее сфер, например, здравоохранения, образования, социального обеспечения.

Вышесказанное обусловило актуальность и предопределило выбор темы курсовой работы. Ее основная цель заключается в выявлении граней взаимодействия государства и общества.

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда следующих взаимосвязанных задач:

Раскрыть социальный механизм формирования государственного управления;

Изучить представительство интересов в государственном управлении;

Определить публичную политику как процесс взаимодействия государства и общества.

1. Социальный механизм осуществления государственного управления

По своей природной сущности государственное управление, будучи частью социального управления, есть институт общественный, имманентно связанный с человеком, его деятельностью. Оно детерминировано закономерностями, присущими общественному развитию. Генезис и специфика государственного управления, очевидно, усматриваются в социальной (классовой) структуре общества, общественном разделении труда, сущности и социальных функциях института государства и феномена управления.

Как системное общественное явление государственное управление входит в систему социальных отношений, представляющих собой особые отношения в человеческой жизнедеятельности, складывающиеся как в их «вертикальном», так и «горизонтальном» измерении. В иерархической общественно-политической структуре, к какой относится и государственный аппарат, в таких отношениях присутствует способность вышестоящего субъекта (управляющего) властно выражать и осуществлять свою волю, подчиняя ей нижестоящего субъекта (управляемого). Управляющее воздействие, оказываемое аппаратом государственной власти на социальные процессы, имеет свое внутреннее содержание и внешнее выражение, что является результатом реально действующего, побуждающего и преобразовывающего их механизма государственного управления. Его действие проявляется в результате складывающихся государственно-властных отношений между субъектами и объектами управления в обществе как системе .

Государственное управление осуществляется в системе взаимообратных связей «человек - общество - государство – человек». Какой бы сложной ни была подобная система, она формируется и действует по модели, заданной человеком, и призвана служить целям обеспечения с возможно более эффективной степенью удовлетворения его потребностей, интересов и устремлений, главным образом в сфере совместного (коллективного) существования (труда, быта, досуга), а в более широком понимании - в разнообразных проявлениях общественной жизнедеятельности людей. В этой связи государственное управление, возникшее как неотъемлемая функция государства, развивается на протяжении всей истории государственно организованной цивилизации человечества. Поэтому практическое осуществление государственного управления всегда обусловлено историческим этапом развития определенного общества, его культурной, политической, экономической и правовой зрелостью, господствующими в нем духовными идеалами и ценностями. Оно находит свое конкретное воплощение в динамике системных взаимосвязей человека, общества и государства. Уровень эффективности и характер государственного управления, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от состояния общества .

Демократический характер, целевая ориентация и другие свойства общества предрешают привлечение широких гражданских кругов к участию в осуществлении управления. Это участие начинается с голосования на избирательном участке, продолжается в решениях, которые готовятся и принимаются представительными органами власти, во влиянии общественного мнения на политических лидеров и т.д. Участие граждан в государственном управлении выражается и во многих других самых разнообразных формах, например, в отправлении правосудия в качестве присяжных (народных) заседателей, в качестве членов народных дружин, помогающих правоохранительным органам поддерживать общественный порядок, и др.

Изучение проблем взаимодействия социума и государства значимо, прежде всего, с точки зрения осмысления механизма осуществления государственной власти и управления, что важно для понимания того, как происходит функционирование структур государственного аппарата, персонифицированного его человеческой составляющей - государственной службой. Государство предстает как социальный институт организации жизнедеятельности граждан, основанный на общих интересах, в отличие от гражданского общества, основанного на частных и личных интересах.

Органы государственного управления как иерархическая управляющая система, должны определять и реализовывать общие для всех управляемых объектов цели, концентрировать общие ресурсы системы на их достижение .

Мотивами для определения целей государственного управления являются национальные интересы - устойчивые или вновь возникающие потребности всех элементов общества. Если бы общество было однородным, имело одинаковые для всех своих граждан потребности, то особых проблем в определении целей государственного управления не возникало (рис. 1).

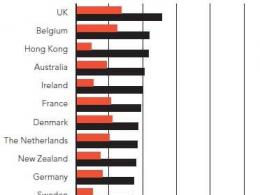

Рис. 1. Взаимоотношение общенациональных и групповых интересов

Однако общество представляет собой неоднородную среду. Каждый член общества в данный момент времени имеет свои индивидуальные потребности и желания, ранжирует их сообразно своей системы приоритетов, генерирует собственные цели, обладает отличными возможностями по их реализации. Ситуация усложняется тем, что в обществе образуются определенные устойчивые группы, корпорации, организации людей, связанных между собой различными отношениями. Появляются не только индивидуальные, но и групповые потребности, желания, приоритеты, другими словами, возникают корпоративные интересы, которые мотивируют групповые Цели. Они в каждый момент времени могут или совпадать, или вступать в противоречие, вплоть до прямого антагонизма.

Зачастую корпоративные интересы отражаются в идеологиях - совокупность взглядов, систем ценностей; теории, мифы и т.п. - определенного класса людей.

Очевидно, что группы людей стремятся повлиять на определение целей государственного управления, максимально подчинить цели государства реализации своих целей. А для этого необходимо обладать определенными властными полномочиями .