Князь игорь ольгович. История России.Изяслав II Мстиславич Годы правления Изяслава Мстиславича

После кончины Всеволода Ольговича в Киеве стал княжить его брат – Игорь Ольгович. Население города было недовольно своим князем. Киевляне пригласили на престол князя Переяславского Изяслава, сына Мстислава Великого. Изяслав Мстиславич стал Великим князем Киевским самовольно, нарушив закон о престолонаследии по старшинству. На престол по праву претендовали его дядья – Юрий Владимирович Долгорукий и Вячеслав Владимирович.

Этот период истории можно назвать периодом борьбы за Великое княжение в Киеве между князем Ростово-Суздальским Юрием, его племянником Изяславом и черниговскими князьями. Князь Юрий Владимирович Долгорукий, недовольный тем, что великокняжеский престол достался племяннику, стал союзником своего бывшего противника – Святослава Ольговича.

В 1149 году князь Юрий Владимирович изгнал Изяслава из Киева. Но княжил Юрий недолго. Изяславу удалось с помощью иноземных войск вернуть утраченное. В 1150 году он пригласил в Киев старшего дядю Вячеслава, который передал власть племяннику. Собрав огромное войско, князь Юрий вновь изгнал Изяслава и Вячеслава из Киева. Но при поддержке киевлян Изяслав вернулся, чтобы править от имени Вячеслава Владимировича.

В это время произошло скромное по масштабам истории событие. Летопись сообщает, что князь Ростово-Суздальский Юрий Долгорукий дал "пир силен" своему союзнику Святославу Ольговичу в небольшом местечке на окраине своего удельного княжества – в городе Москве. Этот год считается датой основания будущей столицы Русского государства.

Князь Изяслав Мстиславич умер в 1154 году.

Юрий (Георгий) Владимирович Долгорукий

(1090 - 1157гг) - сын Мономаха, удельный князь суздальский и великий князь киевский. Родился около 1090 г. Как одному из младших Мономаховичей, ему досталась в уделе Ростовско-Суздальская область, в которой деятельность его обращена была преимущественно на постройку и укрепление городов, основание церквей и монастырей; упоминается только об одном походе его на камских болгар (1120). Симпатии его всецело принадлежали Киевской Руси, куда он постоянно и стремился.

Уже в 1132 г. он занял южный Переяславль; потеряв его, удержал за собой на юге Городок Остерский; воевал с Ольговичами; вмешивался и в Новгородские дела, заставив новгородцев принять в князья сына его Ростислава (1138).

Впервые Юрий Долгорукий занял Киевский престол в 1149 г., когда им были разбиты войска Киевского князя Изяслава Второго Мстиславича. Под его контролем оказались также княжества - Туровское и Переяславское. С помощью венгерских и польских союзников Изяслав в 1150-51 годах возвратил себе Киев и сделал Вячеслава соправителем (фактически продолжая управлять от его имени). Попытка Юрия Долгорукого отвоевания Киева закончилась поражением на р. Руте (1151 год).

Второй раз Юрием Долгоруким была получена власть в Киеве в 1155 г., когда он изгнал из Киева захватившего власть Изяслава III Давидовича, заручившись согласием Великого князя Киевского Ростислава. После этого события звание Великого князя Киевского князь Ростислав уступил Юрию Владимировичу Долгорукому.

С 1155 г. 3-я попытка увенчалась успехом, Юрий Долгорукий был правителем в Киеве до самой своей смерти в 1157 г. В летописи говорится о том, что был он человеком завистливым, честолюбивым, хитрым, но и храбрым. Не пользуясь особой любовью народа и князей, смог завоевать все же репутацию не только искусного воина, но и не менее умного правителя.

Мечта всей жизни Юрия Долгорукого - стать Великим князем Киевским в итоге осуществилась, однако в истории и в памяти потомков он остался основателем совсем иного города. В 1147 году, именно по распоряжению Юрия Владимировича Долгорукого, для охраны границ, на никому неизвестной окраине Северо-Восточной Руси, был основан город, который и до сегодняшнего времени носит название Москва. Небольшое село стояло на высоком холме у слияния 3-х рек, что показалось великому князю самым подходящим для сооружения сторожевого острога.

В 1147году, Юрий Долгорукий, возвращаясь из похода на Новгород, писал в послании своему родственнику и союзнику чернигово-северскому князю Святославу Ольговичу: "Прииде ко мне, брате, в Москов!" Это было первым упоминанием в Ипатьевской летописи будущей столицы России, и этот год принято считать официальным возрастом города Москвы.

Итак, Юрий был князем ростово-суздальским (1125-1157гг.); Великим князем киевским (1149-1150гг. - полгода), (1150-1151 - менее полугода), (1155-1157гг.).

В 1154 г. Юрием Долгоруким был основан еще и город Дмитров, названный князем в честь своего самого младшего сына, Всеволода Большое Гнездо, в крещении Дмитрия, который родился в этом году.

В 1156 году князь Юрий Долгорукий, как пишет летопись, укрепил Москву рвом и деревянными стенами.

В 1157 г. против Юрия сложилась коалиция из Мстислава Изяславича волынского, Изяслава Давыдовича черниговского и Ростислава Мстиславича Смоленского. В 1157 году Юрий пошел на Мстислава, осадил его во Владимире Волынском, стоял 10 дней, но ушел ни с чем.

Возвратившись в город Киев, Юрий Долгорукий 10 мая 1157 г. был на пиру у Осмянника Петрилы, В ночь Юрию стало плохо (существует версия, что он был отравлен киевской знатью), а через 5 дней (15 мая) он умер.Юрий Владимирович Долгорукий является одной из самых беспокойных и противоречивых фигур в русской истории. Будучи сыном Владимира Второго Мономаха, Великого князя Киевского, он не желал довольствоваться малым и постоянно стремился завоевать Великокняжеский престол и различные уделы. Именно за это и был прозван Долгоруким, то есть имеющим долгие (длинные) руки.

Андрей Боголюбский

(1157-1174 гг.) - древнерусский Князь, сын Юрия Долгорукого. Он был посажен отцом в Вышгороде близ Киева, но в 1155 году самовольно покинул его и обосновался во Владимире, где в 1157 году стал "самовластцем" Владимиро-Суздальской земли.

Князь Андрей стремился к церковной самостоятельности от Киева, пытался создать обособленную Владимирскую метрополию, но Константинопольская церковь этого не разрешила. Также он способствовал становлению на Руси культа Богородицы. В 1155 году вывез из Вышгорода икону, ныне это одна из самых почитаемых святынь - Владимирская икона Божьей Матери. Андрей Боголюбский развивал идею богоизбранности Владимиро-Суздальского княжства и был инициатором установления новых праздников - Спаса (1 августа) и Покрова (1 октября). С 1159 года он боролся за подчинение Новгорода, воевал с волжскими булгарами. С 1169 по 1170 года, смог временно подчинить своей власти Киев и Новгород.

Политика Андрея Боголюбского, его желание править единолично вошли в противоречие с вечевыми и боярскими традициями. В результате, против него был составлен заговор, и в 1174 году он был убит своим ближайшим окружением.

Андрей Юрьевич Боголюбский (~1111-1174)

Великий князь Владимирский в 1157-1174. Сын Юрия Долгорукого.

Был посажен отцом в Вышгороде близ Киева, но в 1155 г. самовольно покинул его и обосновался во Владимире, где в 1157 стал "самовластцем" Владимиро-суздальской земли.

Андрей завоевал огромный авторитет и после смерти отца стал проводить самостоятельную политику, стремясь подчинить себе враждующие между собой княжеские и боярские вотчины. За три года Андрей превратился в могущественного князя, сумевшего создать на сев.-вост. будущий полит, центр Руси. В 1164 совершил победоносный поход на волжских болгар, а в 1169 завоевал Киев и сжег его. Боролся за подчинеие Новгорода.

Стремился к церковной самостоятельности от Киева, пытался создать обособленную Владимирскую метрополию, что не увенчалось успехом. Развивал идею богоизбранности Владимиро-Сузальского княжества и был инициатором установления праздников Спаса и Покрова.

В годы его правления во Владимире и пригородах развернулось широкое строительство: в 1164 были построены Золотые ворота, город-замок Боголюбово, а также ряд храмов, в т. ч. знаменитые Успенский собор, церковь Покрова-на-Нерли.

Итоги: В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальское княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим на Руси, в будущем став ядром современного Российского государства. Расширились границы владимиро-суздальской земли.

Также были приняты попытки объединения русских земель.

МИХАИЛ I ЮРЬЕВИЧ

Михаил Юрьевич, брат Андрея Боголюбского, был призван жителями Владимира после непродолжительного княжения племянников Андрея Боголюбского: Ярополка и Мстислава Ростиславичей. За время своего правления он наказал убийц князя Андрея и вернул награбленное во время княжения Ростиславичей.

Умер Михаил Юрьевич в 1176 году

Все́волод Ю́рьевич Большо́е Гнездо́ (1154 - 15 апреля 1212) - великий князь владимирский с 1176 года. При нём Великое княжество Владимирское достигло наивысшего могущества. Имел большое потомство - 12 детей, поэтому получил прозвище «Большое Гнездо». В течение пяти недель (с февраля по 24 марта 1173) княжил в Киеве. В российской историографии иногда называется Всеволодом III.

Время правления Всеволода - период наивысшего подъёма Владимиро-Суздальской земли. Причины успеха Всеволода - опора на новые города (Владимир, Переславль-Залесский, Дмитров, Городец, Кострому, Тверь), где боярство до него было относительно слабым, а также опора на дворянство.

Всеволод III Большое Гнездо занял Владимирский престол в результате междоусобицы, длившейся более года. Время Всеволода-это время, когда реальная власть находилась не у киевского князя, а в руках князя Владимиро-Суздальского. Это эпоха расцвета Владимирского княжества. Ведь именно князь Всеволод впервые ввел в свой титул термин «великий» Всеволод III заставил признать себя великим князем земли Русской.

Южная политика Всеволода - это отношения с Киевом и Русской землей (то есть землей вокруг Киева). Это одна из важнейших сторон политики княжества конца XII - начала XIV века Оно заключалось во взаимоотношениях князя и боярства.Всеволод III не вступал в открытую борьбу с боярством, наоборот, даже пользовался его советами.

Еще сложней складывались отношения Всеволода III и Новгорода. На протяжении практически всей истории существования этого княжества не находилось такого князя, которому хоть в какой-то степени удалось бы подчинить его. И вот, князь Всеволод сделал то, что до него не удавалось сделать никому,Он в какой-то мере подчинил себе на несколько лет Новгород.

В начале 13 в. удачно воевал с рязанцами, сумев окончательно покорить Рязань к 1207. Дипломатическим путем добился признания со стороны Чернигова и, по мере утраты Киевским княжеством былого могущества распространил свою власть на его земли (Киев, Чернигов, Галич, Новгород Северский), а также земли далекого Смоленска. Внешняя политика Владимиро-Суздальского князя – это отношения с половцами и Волжской Болгарией Всеволод Большое Гнездо продолжал борьбу с Волжской Болгарией и мордвой (походы 1184 и 1186), в том числе с помощью Святослава Всеволодовича, а в 1187 провёл новую интервенцию в Рязанское княжество. В 1190 году принял под покровительство галицкого князя Владимира Ярославича.

Александр Невский

(1221 - 1263)

Князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, знаменитый русский полководец.

Почти четверть века мечом и дипломатией защищал Русь от угроз с запада и востока. Александром одержана блестящая победа в устье Невы над шведским военным отрядом в 1240 за что и стал именоваться Невским. В 1242 на льду Чудского озера разгромил войска ливонского ордена. Попытки навязать Руси католичество были пресечены.

Александр умелыми действиями предотвращал разорител ные набеги монголо-татар на Русь. Несколько раз ездил в Орду и добился освобождения русских от обязанности выступать с войском на стороне ордынских ханов в их войнах против других народов. При нем началось вытеснение представителей ханской власти на Руси и передача их великому князю.

Считая гибельным открытое противодействие монголам, Александр Невский надеялся использовать их мощь в борьбе с западной католической опасностью, которую рассматривал как более серьезную угрозу православной вере и существованию самой Руси.

С помощью ордынцев подавил гародное восстание в Новгороде, вызванное переписью населения, чтобы сохранить мирные отношения с ханами. Пресекал выступления, направленные против сбора дани, в пользу Орды.

Александр был канонизирован Русской православной церковью как воин-избавитель.

Итоги: защитил православие от католической экспансии

предотвратил разорительные походы монголо-татар на Русь

Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский

Став великим князем, Александр Невский проводил политику Золотой Орды, подавлял антиордынские выступления.

В первые годы своего княжения ему пришлось заниматься укреплением Новгорода, поскольку с востока городу грозили монголо-татары. Всеобщую славу Александру принесла победа, которую он одержал на берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 года над шведским отрядом. Согласно легенде отрядом командовал будущий правитель Швеции Ярл Биргер. Александр лично участвовал в битве. Это сражение предотвратило потерю Русью берегов Финского залива, остановило шведскую агрессию на новгородско-псковские земли. Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским.

Добавила славы Александру и победа на Чудском озере в 1242 году («Ледовое побоище»). Успешные военные действия Александра Невского надолго обеспечили безопасность западных границ Руси.

В целом можно констатировать, что в действиях Александра Ярославича нет оснований искать какой-то осознанный судьбоносный выбор. Он был человеком своей эпохи, действовал в соответствии с мировосприятием того времени и личным опытом.

В результате, в период великого княжения Александра (1252 - 1263 гг.) не было татарских набегов на Суздальскую землю и всего две попытки нападения на Русь с Запада быстро пресечённые. Александр добился признания Новгородом сюзеренитета великого князя владимирского (что стало одним из факторов, благодаря которым именно Северо-Восточная Русь превратилась позже в ядро нового, Российского государства). Предпочтение им владимирского стола киевскому было решающим событием в процессе перемещения номинальной столицы Руси из Киева во Владимир. Но эти долгосрочные последствия политики Александра Невского не были следствием изменения им объективного хода событий. Напротив, Александр действовал в соответствии с объективными обстоятельствами своей эпохи, действовал расчётливо и энергично.

Это был выдающийся военный и государственный деятель. В народной памяти Александр остается патриотом, талантливым полководцем, защитником Руси.

Иван Дани́лович Калита́ (1288 - 1341) - Великий князь Владимирский (ярлык от хана в 1331), князь Новгородский c 1328 по 1337. восседал на московском престоле с 1325 по 1340г.

Прозвище «Калита» получил за своё богатство и щедрость (калита (от тюркского слова «калта») - старинное русское название небольшой поясной денежной сумы).

Времена его правления были эпохой усиления власти Москвы и ее возвышения над другими русскими городами. Иван Данилович обеспечил безопасность Москве тем, что заслужил расположение и доверие хана Узбека

Именно при Иване Калите был построен дубовый Кремль, который защищал центр города и посад за его пределами. С большой скоростью возникали села. Иван Данилович Калита заботился о безопасности своего княжества, строго преследовал и казнил разбойников. Иван также добился чтобы митрополичья кафедра была переведена из Владимира в Москву. С тех пор Москва стала духовной столицей Руси.

В 1327 году Иван Данилович вместе с другими князьями отправился в поход на Тверь вместе с золотоордынскими карательными отрядами для подавлении народного восстания против монголо-татар. За это Иван Калита был награжден в 1328 году ханом Узбеком и получил Костромское княжество и право контроля над Новгородом Великим.

Получив титул князя Новгородского в 1328 г., Иван Данилович Калита начал укреплять свою власть.

Иван I Данилович Калита беспощадно расправлялся со своими противниками, используя влияние Русской Православной Церкви. Митр. Московский, Петр, помогал Ивану I Даниловичу в проведении политики централизации рус. земель. Иван неуклонно стремился к расширению территории своего княжества и в собирании русских земель вокруг Москвы. Накопленные средства он расходовал на покупку территорий своих соседей. Влияние князя распространилось на ряд земель Северо-Восточной Руси (Новгородская земля, Ростов, Тверь, Углич, Галич, Псков, Белоозеро).

При Иване Калите активно шло строительство. Построены Архангельский и Успенский соборы, церковь Иоанна Лествичника. В Москве - Преображенская церковь, а при ней монастырь. Свято-Данилов монастырь был перемещен на новое место. В Переяславле-Залесском был основан Горицкий (Успенский) монастырь

Итоги: Калита заложил основы могущества Москвы. Он первый начал объединять вокруг нее русские земли. После долгого промежутка времени он был первым авторитетным князем, влияние которого распространилось на всю Северо-Восточную Русь. Он ввел в действие земледельческий закон и установил новый порядок наследования. После смерти Ивана великокняжеский престол более или менее постоянно переходил к его прямым потомкам. С княжения Калиты принято говорить о начале единодержавия.

ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ

(в крещении - Пантелеймон) (ок. 1097 - ночь с 13 на 14.11.1154) - князь киевский в 1146-1154 гг. (с перерывами).

Сын киевского князя Мстислава Владимировича Великого . Сначала княжил в Курске. В 1127 г. участвовал в объединенном походе русских князей, потомков Ярослава Мудрого , в Полоцкую землю. В 1129 г. после высылки всех полоцких князей в Византию получил от отца Полоцк в управление. В 1132 г. новый киевский князь, брат Мстислава Владимировича и дядя Изяслава, Ярополк Владимирович дал племяннику Переяславль. Однако под давлением других братьев Мстислава Владимировича (особенно туровского князя Вячеслава Владимировича и суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого), считавших, что Переяславль слишком приближает Изяслава к Киеву, Ярополк перевел племянника в Туров, а Переяславль отдал Вячеславу Владимировичу. В ходе дальнейшей борьбы за уделы дядья лишили Изяслава и Турова. Наконец, в 1135 г. ему удалось утвердиться во Владимире-Волынском. Изяслав Мстиславич не был доволен своим положением и мечтал о получении более престижного стола, поближе к Киеву. С этой целью он вмешивался в сложные интриги, а после захвата в 1139 г. Киева черниговским князем Всеволодом Ольговичем поддержал Всеволода, женатого на его старшей сестре. В обмен Всеволод обещал, что после его смерти Изяслав сядет в Киеве. Хотя вскоре новый киевский князь отказался от всех своих обещаний, что привело к новым усобицам, Изяслав Мстиславич все же нашел с ним общий язык и перебрался в 1142 г. в Переяславль.

В 1146 г., после смерти Всеволода, который попытался посадить в Киеве своего брата Игоря, переяславский князь вступил в сговор с киевлянами и занял киевский стол. Захват Изяславом Киева привел к войне сперва между ним и новгород-северским князем Святославом Ольговичем, братом покойного Всеволода Ольговича, а затем к еще более тяжелой войне с его дядьями Вячеславом Владимировичем и Юрием Владимировичем Долгоруким; последнего поддерживали Святослав Ольгович и галицкий князь Владимирко Володаревич. Борьба шла с переменным успехом. Изяслав, меняя союзников, несколько раз захватывал, а затем терял Киев. Перелом в борьбе произошел после того, как Изяслав заключил союз с дядей Вячеславом Владимировичем, разделив с ним власть над Киевом. Лишь в 1153-1154 гг. после ряда побед над Юрием Долгоруким и его союзниками наметился перелом в борьбе в пользу Изяслава Мстиславича и Вячеслава Владимировича.

1 августа 1146 года князь Игорь Ольгович, по завещанию Всеволода, занял Киевский престол. Киевляне собрали Вече, однако, новый правитель не него не явился, отправив на него своего брата, Святослава. Киевляне требовали от нового князя и брата его клятвы, что те будут искать справедливости и по чести рассудят Туин Всеволода, который страшно притесняли народ. Святослав заверил киевлян, что его брат будет справедливым государем для них и скрепил клятву целованием крести. Сам же Игорь Ольгович, следуя советам людей его окружавших, не тронул Тиун. Киевляне, назвав князя клятвопреступником, тайно пригласили на княжение Изяслава Мстиславича, который собрал войско и направился в Киев. Игорь Ольгович намеревался дать бой, но видя многочисленность войск противника, а также предательство киевлян – бежал. 17 августа 1146 года он был схвачен и заключен в темницу Киева. К власти пришел Изяслав Мстиславич. Его правление могло стать светлым временем в истории страны, но все, что осталось в истории – это междоусобные войны.

Князь Изяслав Мстиславич

Князь Суздальский, Георгий, был не доволен тем, что Изяслав Мстиславич стал киевским князем. Святослав, брат Игоря, воспользовался этим, и подговорим Георгия идти войной на Киев. Изяслав Мстиславич, узнав об этих планах, приказал князю рязанскому, Ростиславу, тревожить Суздальские земли набегами. В 1147 году Георгий собрал дружину и отправился в Киев. По дороге его должен был встретить Святослав. Но узнав о набегах резанцев на свои владения, Георгий был вынужден вернуться.

Война продолжалась между Святославом и Изяславом. Они грабили и разоряли земли друг друга. В 1148 году к Святославу примкнули Черниговские князья. Вскоре они обратились к Георгию, Юрию Долгорукому, говоря, что Изяслав Мстиславич их общий враг, и не мешало бы Георгию вмешаться в эту войну. Князь суздальский медлил. Война, все же была неизбежна. С одной стороны был киевский правитель с братьями Владимиром, Святополком и Ростиславом. С другой стороны князь Андрей, Святослав и позже примкнувший к ним Юрий Долгорукий с сыновьями. Решающая битва состоялась 23 августа 1149 года. Изяслав Мстиславич потерпел поражение, вернулся в Киев, но по просьбе горожан оставил столицу, которую вскоре занял князь Георгий. В течение года Киев несколько раз переходил из рук в руки. Переломным стал 1151 год, когда Изяслав при поддержке Венгерского и польского войска вернул себе киевский престол. После этого он обратился к своему дяде - Вячеславу. Признавая его законным правителем Киева, он предложил ему вечную дружбу. Свое согласие они подкрепили целованием креста. Тем временем Юрий Долгорукий со своей дружиной осадил Киев. В той битве князь Георгий потерпел поражение и дал обещание Изяславу вернуться в Суздаль.

Мир был не долгим. В 1152 году сын Изяслава вел в Киев венгерское войско. В Волыне был устроен пир с венграми. Мстислав был осведомлен о приближении Владимирко Галицкого, но не счел его нападение вероятным. Ночью лагерь был поднят по тревоге. Русские войска изготовились к бою, венгры же захмелевшие от вечернего пиршества, были не в состоянии воевать. Князь Галицкий ударил по Мстиславу Изяславичу и уничтожил все его войско. Сам Мстислав с несколькими войнами чудом спасся и прибыл к отцу в Киев.

Изяслав Мстиславич жаждал мести, как и король Венгерский Гейза. Обещали они друг другу избавиться от общего врага. Объединенное русско-венгерское войско отправилось в Галицкое княжество. Владимирко был разбит и просил пощады у венгерского короля, который и стал его заступником перед князем киевским. Владимирко целованием креста присягнул на верность Изяславу и впредь обещал быть его другом. В 1153 году князь Георгий вновь решил захватить власть и отправился на штурм Чернигова, однако, Изяслав Мстиславич отразил и эту его атаку, изгнав мятежного дядю назад в свой yдел. Эта междоусобная война продолжалась до самой смерти князя Изяслава в 1154 году .

V. РАЗВИТИЕ ОБЛАСТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

(окончание)

Игорь Ольгович в Киеве. – Его поражение и плен. – Изяслав II. – Его союз с Давидовичами и опустошение Северской области. – Московское свидание Святослава Ольговича с Юрием Долгоруким. – Измена Давидовичей и убиение Игоря. – Изяслав II в Новгороде. – Юрий в Киеве. – Угорская помощь и торжество Изяслава. – Его дядя Вячеслав. – Победа на Руте. – Вероломство и смерть Владимирка. – Его преемник. – Митрополит Климент Смолятич. – Юрий на Киевском столе.

Игорь Ольгович созвал киевлян в Верхнем городе на двор Ярослава и вновь заставил их поцеловать себе крест. Но двукратная присяга оказалась ненадежным средством там, где ее не подкрепляло народное расположение. Вслед затем граждане сели на коней и собрались в Нижнем городе, т.е. на Подоле, возле так наз. Туровой божницы, и послали звать Игоря к себе на вече. Тот выехал с своей дружиной; но остановился в некотором отдалении от народа и послал брата Святослава спросить киевлян, чего они хотят. Граждане начали приносить жалобы на тиунов покойного Всеволода Ольговича, на Ратшу и Тудора: "Первый, – говорили они, – разорил своими неправдами Киев, а второй – Вышгород". Вероятно, в этом вече участвовали и граждане соседнего Вышгорода. По требованию народного собрания Святослав сошел с коня и за своего старшего брата поцеловал крест на том, что великий князь будет наблюдать правду и не даст народ в обиду тиунам. Киевляне спешились и вновь присягнули не мыслить никакого зла против Игоря и Святослава. Последний воротился в сопровождении лучших людей; великий князь также сошел с коня и также поцеловал крест на исполнении обещанного. Но лучшим людям, очевидно, не удалось примирить народ с новым князем. Едва братья воротились в терем и сели обедать, как получили известие, что киевская чернь прямо с веча бросилась грабить двор Ратши, а также дворы княжих мечников. Игорь послал брата с дружиною, и тот едва укротил грабителей. Ясно, что перемены в наследовании Киевского стола и борьба из-за него княжих родов принесли свой плод. Уважение к достоинству великого князя стало падать; граждане киевские, подобно новгородцам, сделались своевольнее и привыкают менять своих князей, смотря по расположению или по другим обстоятельствам. Ольговичей они вообще не любили. Эта нелюбовь усилилась во время Всеволода, который допускал неправды и притеснения от тиунов. Однако он удержался в Киеве до конца своей жизни благодаря личной энергии и несогласиям Мономаховичей. Игорь еще менее полюбился киевлянам, а в дарованиях он, очевидно, уступал своему старшему брату.

Граждане, преданные семье Мономаховой, завели сношения с Изяславом Мстиславичем, который находился по соседству, в южном Переяславле, и звали его на Киевский стол. В этих тайных переговорах участвовали и некоторые старые бояре киевские, между прочим, Иван Войтишич и сам тысяцкий Улеб. Изяслав, в крещении Пантелеймон, приняв благословение от переяславского епископа Евфимия в церкви Св. Михаила, выступил с дружиной из Переяславля и у Заруба перешел Днепр. Здесь соединились с ним обитатели Поросья, или так наз. Черные Клобуки. То были некоторые остатки Печенегов и Торков, поселенные старыми князьями по р. Роси с обязанностию оберегать киевские пределы от степных варваров. Черными Клобуками они прозваны, конечно, по своим высоким бараньим шапкам; иначе называли их берендеи, или берендичи.

Получив известие о приближении неприятеля, Игорь приготовился к обороне; с ним соединились брат его Святослав Ольгович и племянник Святослав Всеволодович. Они стали с своими дружинами табором (лагерем) вне города; киевская рать расположилась особо, на урочище, называвшемся Ольгова могила. Едва показались полки Изяслава, как киевляне перешли на его сторону; то же сделали Улеб и Иван Войтишич с своими отроками. Ольговичи, однако, не потеряли бодрости и смело вступили в битву. Но их дружины попали в неудобное место, пересеченное оврагами и болотами; Черные Клобуки заехали им в тыл, а Изяслав ударил в бок. Ольговичи побежали. Но только одному Святославу удалось перебраться за Днепр и уйти в свой Новгород-Северский удел; племянник его Всеволодич укрылся в киевском монастыре св. Ирины; а великий князь Игорь во время бегства завяз в болоте. Будучи болен ногами, он не мог бежать далее; его взяли в плен и отослали в Переяславль, где засадили в монастырский поруб. Между тем киевляне вместе с победителями принялись грабить имение и скот разбогатевших дружинников Всеволода и Игоря, как в самом Киеве, так и в селах; грабили не только дома, но разыскивали их имущество и по монастырям, куда зажиточные люди отдавали на хранение свои сокровища. Этим грабежом киевляне мстили дружинникам за понесенные от них притеснения и вымогательства. Подобное возмездие было в нравах того времени; но нельзя в этом случае не видеть также и проявления необузданного народного своеволия, при явном ослаблении великокняжеского достоинства. Соперничество князей из-за Киевского стола неизбежно заставляло их делать разные поблажки страстям и порывам толпы, чтобы упрочить за собою народное расположение.

Так началось недолговременное, но обильное событиями княжение Изяслава Мстиславича в Киеве.

Княжение Изяслава II Пантелеймона продолжалось около восьми лет (1146–1154). Все это время наполнено почти непрерывною борьбою с Ольговичами и родным дядей Юрием Суздальским. Последний объявил притязания на Киевский стол по праву своего родового старшинства над племянником. Но Изяслав не признавал этого права: старшие племянники уже начали соперничать с младшими дядями. Почти все русские области и все ветви княжеского дома принимали участие в этой борьбе, одни на стороне племянника, другие на стороне дяди и Ольговичей. Не одни русские области, соседние народы, именно Половцы, угры и поляки, также принимали в ней деятельное участие. С обеих сторон совершено много подвигов, обнаружено много таланта, энергии и ловкости. Два раза Изяслав II был изгоняем своим дядею из Киева и принужден уступить ему великое княжение, и два раза возвращался в Киев; так что умер великим князем. Некоторые удельные князья нередко меняли свои союзы, и мы встречаем их то в лагере дяди, то в лагере племянника. При этом каждый из областных князей, конечно, преследовал свои личные виды или руководствовался обязанностями кровного родства. Но в общем движении истории рядом с развивавшимся стремлением областей к самостоятельной политической жизни мы видим, как вырабатывалось нечто подобное политическому равновесию между областными княжествами, тому равновесию, которое было необходимым условием их самостоятельности.

Невозможно в сжатом очерке проследить все любопытные подробности знаменитой борьбы племянника с дядею. Остановим внимание только на главнейших событиях и на личностях, наиболее выдающихся.

Важное значение в этой борьбе имели двое Давидовичей, Изяслав и Владимир, владевшие черниговскими городами. Иногда они являются союзниками Изяслава II против своего двоюродного брата Святослава Ольговича; а иногда действуют против великого князя заодно с Ольговичами. Святослав пригласил их общими силами добиваться освобождения Игоря. Но те, без сомнения, опасались, что Игорь, получив свободу, потребует от них Черниговского стола; тогда как они желали отнять у Святослава и самый Новгород-Северский. Поэтому Давидовичи вначале соединились с великим князем Изяславом II. Но и Святослав Ольгович нашел себе союзников. Во-первых, он обратился за помощью к своим половецким сватам. Известно, что первою его супругою была дочь хана Аепы; хотя этот хан уже умер, однако два его брата, Тюнрак и Камоса, по первому требованию Северского князя явились к нему с тремястами всадников. С ним соединились и несколько младших князей, обделенных своими старшими родичами. Между прочим, упомянутый выше племянник Владимирка Галицкого Иван, прозванный Берладником, вступил в его службу с отрядом южно-русской вольницы; прозвание свое он получил от одного заднестровского города Берлада, который служил притоном болгарским и русским беглецам и повольникам. Но главного союзника Святослав нашел в самой семье Мономаховичей, в лице сильного суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого. Святослав послал звать его на великое княжение, захваченное племянником помимо дяди; он ставил условием только освобождение Игоря Ольговича, а с своей стороны обещал Юрию помогать в достижении Киевского стола. Юрий действительно заключил союз с Северским князем и выступил к нему на помощь. Но Изяслав Мстиславич на этот раз сумел отвлечь его от Южной Руси. Он послал гонца в Рязань к своему приятелю Ростиславу Ярославичу с просьбой напасть на Суздальскую землю. Рязанский князь исполнил его просьбу, и Юрий от Козельска повернул назад, отпустив к Святославу только небольшой отряд с сыном своим Иваном.

Между тем Давидовичи уже воевали Северскую область и осадили Новгород; но все их приступы были отбиты. С досады они принялись грабить и жечь те села, где находились скот, запасы хлеба, меду и другого имущества Ольговичей. На реке Рахне, недалеко от Новгорода, они захватили княжие табуны в 1000 коней и 3000 кобыл; а хлеб и дома пожгли. В каком-то сельце Игорь устроил себе "добрый двор", где было наготовлено много вина и меду в погребах, а в кладовых всякой утвари, железной и медной. Давидовичи велели покласть на воза сколько можно было увезти; а остальное сожгли вместе с двором; причем сгорели ближние церковь св. Георгия и гумно, на котором стояло 900 стогов. Они осадили Путивль, но не могли его взять, пока не пришел на помощь сам Изяслав. Тогда граждане Путивля выслали с поклоном к великому князю и сдались ему, но с клятвенным уговором, что он не отдаст жителей в полон ратным людям. Изяслав исполнил клятву и взял только двор Святославов со всем его добром. В княжих погребах здесь нашли 500 берковцев меду и 80 корчаг вина; забрали 700 человек княжей челяди, и все это победители разделили между собою. Не пощадили и самый храм Вознесения, откуда взяли серебряные сосуды, кадильницы, шитые золотом покровы, Евангелие в кованом переплете и другие богослужебные книги, а также сняли и колокола. Эти известия летописи о добыче, захваченной у Ольговичей, бросают любопытный свет на их хозяйственный быт, на их домовитость, равно и на зажиточность самых областей.

Узнав, что Путивль взят и великий князь идет на Новгород Северский, Святослав Ольгович начал советоваться с своими союзниками, т.е. с Иваном Юрьевичем Суздальским, Иваном Берладником и половецкими ханами. На совете решено не ждать Изяслава в Новгороде, а спасаться далее на север в лесную сторону Брянскую и Карачевскую, и там ожидать помощи от Юрия. Изяславу Давидовичу сильно не хотелось упустить из рук двоюродного брата; он отпросился у великого князя, взял у него часть киевской дружины с воеводою Шварном и налегке, без обоза, с 3000 конницы поскакал к Карачеву. Услыхав приближающуюся погоню, Святослав и его союзники вдруг обернулись, ударили на Изяслава Давидовича и разбили его; так что он со стыдом прибежал к великому князю. Последний, раздосадованный этой неудачей, сам поспешил к Карачеву. Но Святослав Ольгович ушел отсюда далее в землю вятичей. Великий князь не решился преследовать его по глухим, лесным дебрям и воротился в Киев, предоставив Северскую область в распоряжение Давидовичей. Но едва он оставил восточную сторону Днепра, как здесь обстоятельства начали изменяться в пользу гонимого им Северского князя. Одним из виновников этой перемены был Святослав Всеволодович, родной племянник Ольговичей. Взятый в плен при свержении Игоря, этот молодой князь был обласкан и наделен волостями от Изяслава II, которому он тоже приходился племянником, но только по матери. Будучи оставлен вместе с Давидовичами для продолжения войны, он отдался родственному влечению и тайно извещал дядю о движениях его неприятелей. В то же время от Юрия приспела к Святославу на помощь белозерская дружина в 1000 человек, хорошо вооруженных. Дела его поправились.

Юрий, покончив с Рязанским князем, в следующем 1147 году повоевал новгородские волости по р. Мсте, так как новгородцы держали сторону Изяслава. А Святослав Ольгович, по желанию Суздальского князя разорил часть Смоленской земли, именно берега Протвы, где жила Голядь и откуда северская дружина вывела большой полон. Затем по приглашению Юрия Святослав отправился на свиданье с ним в Москву. Впереди себя он послал сына Олега, который привез Суздальскому князю в подарок красивого пардуса, или барса (вероятно, не живого, а только шкуру этого зверя). Свидание князей сопровождалось веселыми пирами; причем гость и его дружинники были щедро оделены подарками от тароватого хозяина. Свидание Юрия Долгорукого с Святославом Ольговичем в марте 1147 года замечательно в особенности тем, что по этому поводу летопись впервые упоминает имя Москвы, столь знаменитой впоследствии, а тогда еще незначительного города, расположенного посреди глухих лесов на берегу реки Москвы, на пограничье Суздальских владений с Черниговскими и Рязанскими. Укрепив союз с Долгоруким, Святослав из Москвы воротился в землю вятичей. Летопись прибавляет любопытную черту: на этом походе у него умер престарелый боярин Петр Ильич, который служил еще отцу его Олегу; от старости он уже не мог сесть на коня, потому что имел девяносто лет от роду.

Памятник Юрию Долгорукому, основателю города, в Москве

На помощь Святославу Ольговичу приспели, с одной стороны, новые толпы половцев, с другой – суздальский отряд, предводимый сыном Юрия Глебом. Пришла и вольная южнорусская дружина, известная под именем Бродников, которые при этом впервые упоминаются в летописи. Без сомнения, то были предшественники знаменитых впоследствии дружин казацких. Святослав начал отбирать у Давидовичей землю Вятскую и выгнал их посадников из Брянска, Мценска и других городов. Тогда Давидовичи вступили в переговоры с двоюродным братом при посредстве его племянника Святослава Всеволодовича. Вследствие этих переговоров они отступились от великого князя и заключили против него союз с Ольговичами. Но союз свой держали пока втайне. Предположено было заманить Изяслава на восточную сторону Днепра и схватить его, а потом освободить Игоря Ольговича. Последний теперь не был опасен Давидовичам своими правами на Чернигов как князь, уже отрекшийся от мира. Надобно заметить, что незадолго до того времени Игорь, заключенный в монастырский поруб в Переяславле, опасно занемог и просил великого князя о пострижении. Изяслав сжалился над ним и велел исполнить его просьбу. Разобрали верх Игоревой тюрьмы и вынесли его оттуда едва живого; но спустя несколько дней ему сделалось легче. Игоря отвезли в Киев и поместили в Федоровой монастыре, где он постригся и принял схиму.

Согласно с своим замыслом, Давидовичи послали к великому князю снова звать его к себе на помощь. Изяслав собрал бояр, дружину, киевских мужей и объявил им о своем намерении вместе с братом Ростиславом Смоленским и с Черниговскими князьями идти на Святослава Ольговича и на дядю своего Юрия в самую Суздальскую землю. Киевляне отговаривали великого князя и советовали ему не доверяться Черниговским князьям. Но Изяслав настаивал, ссылаясь на их крестное целование. Тогда киевляне дали знаменательный ответ: "Князь, ты на нас не гневайся; на племя Володимира не можем поднять руки, а на Ольговичей пойдем хотя и с детьми". Изяслав, однако, остался при своем намерении и выступил с дружиною и киевскими охотниками; а остальных не принуждал. Переправясь за Днепр, он послал боярина Улеба в Чернигов известить о своем походе. Но здесь боярин узнал, что Черниговские князья уже изменили великому князю и хотят его схватить. Улеб поспешно воротился к нему с этим известием. Желая уличить изменников, Изяслав опять шлет к Давидовичам посла с просьбою, чтобы они перед началом общего похода снова поцеловали крест в своем верном и неизменном союзе с великим князем. Давидовичи отказались, говоря, что они уже целовали крест. Тогда киевский посол, заранее наученный, как ему действовать, изложил перед ними все, что было донесено великому князю об их измене, и спросил: правда ли это? Давидовичи были смущены и молча переглядывались друг с другом; потом сказали послу: "Выйди вон и посиди; мы тебя позовем опять". Долго думали они; наконец позвали посла и велели сказать великому князю, что действительно поцеловали крест Святославу Ольговичу, потому что им жаль своего брата, лишенного свободы. Они поручили просить Изяслава об освобождений Игоря, уже чернеца и схимника, и обещали за то остаться верными великому князю.

В ответ на признание Давидовичей Изяслав возвратил им крестные, или договорные, грамоты, с упреком в их неблагодарности: тогда как он собственными трудами добыл для них Новгород-Северский, Путивль и другие волости Ольговичей. В то же время отправил гонцов к брату своему Ростиславу в Смоленск, чтобы известить его об измене Черниговских князей и звать к себе на помощь. Послал и в Киев с тем же известием. На время своего отсутствия он поручил блюсти стольный город младшему своему брату Владимиру, митрополиту Клименту и тысяцкому Лазарю. По желанию великого князя власти созвали киевлян на вече у собора св. Софии, и здесь великокняжеский посол во всеуслышание поведал об измене Черниговских князей и об опасности, которой подвергался Изяслав Мстиславич; а в заключение напомнил народу его слова, что на Ольговичей он пойдет хотя и с детьми. "Доспевайте, – прибавил посол: – У кого есть конь, на коне, у кого нет, в ладье; изменники хотели не только убить великого князя, но и вас всех искоренить". Это торжественное обращение к народу, такому впечатлительному, как киевляне, обращение, долженствовавшее возбудить его усердие, оказалось политическою ошибкою, излишнею заботою Изяслава о своем самосохранении.

Выслушав посла, народ заволновался и начал кричать, что он радуется избавлению великого князя от погибели, приготовленной изменниками, и что готов идти на них и с детьми. Но вдруг какой-то человек возвысил голос и сказал приблизительно следующее:

"Мы рады идти за нашего князя; но подумаем прежде, как бы в наше отсутствие не вышло того же, что случилось при Изяславе Ярославе, когда недобрые люди высекли Всеслава из поруба и посадили его на княжий стол. А Игорь, враг нашего князя, даже не в порубе сидит, но у св. Феодора. Прежде убьем его, а потом и пойдем на Черниговских".

Речь эта была искрою, брошенною в порох. Народ завопил, что действительно так надобно сделать. Тщетно Владимир Мстиславич пытался уговаривать его именем своего старшего брата и напоминал, что Игорь находится под крепкою стражей.

"Нет, – вопили киевляне, – мы знаем, что ни нам, ни вам добром не кончить с этим племенем!"

Тщетно митрополит, тысяцкий великого князя Лазарь и тысяцкий Владимира Рагуйло старались удержать толпу. Она с криками повалила с Софийской площади к Федоровскому монастырю, находившемуся неподалеку, в Старом городе. Владимир Мстиславич хотел упредить ее на коне; но по мосту не мог проехать за теснотою и поскакал в объезд по другим улицам. Это замедление погубило Игоря. Когда Владимир достиг монастыря, то в воротах он уже встретил толпу, влекущую князя-схимника; не только иноческая мантия, но и свита были сорваны с него. Молодой князь соскочил с коня и прикрыл несчастного собственным корзном. Когда они проходили мимо двора вдовствующей княгини, мачехи Изяслава II и матери Владимира, последний с помощью боярина Михаила выхватил Игоря из рук убийц, бросился на двор княгини и запер ворота. Михаил при этом подвергся побоям; с него сорвали золотой крест вместе с цепью. Рассвирепевшая толпа уже не помнила себя; она выломала ворота и начала бить Игоря; причем едва не убила и Владимира, пытавшегося его защитить. К ногам злополучного князя привязали веревку и притащили его чрез Бабин Торжок на княжий двор, где и докончили; затем положили труп на телегу, отвезли на Подол и бросили его на торговой площади. Это черное дело происходило в пятницу 19 сентября 1147 года. На упреки властей в убийстве народ отвечал: "Не мы убили его, а Ольгович, Давидовичи и Всеволодович, которые хотели изменою погубить нашего князя". По приказу митрополита федоровский игумен Анания взял тело князя и предал его погребению в Симеоновском монастыре, которому благодетельствовали отец и дед Игоря.

Тяжела была Изяславу весть о совершенном злодеянии. Он со слезами жаловался дружине своей, что не уйти ему теперь от людской клеветы, которая припишет убийство его собственному наущению. Дружина старалась по возможности утешить князя. Но он уже не стал ждать к себе киевскую рать, а воротился печальный в столицу. Впрочем, потакая киевлянам, он не решился наказать зачинщиков своевольной расправы и оставил дело без последствий. Война с черниговскими и северскими князьями продолжалась и после того. Великий князь вместе с братом Ростиславом и дядею Вячеславом повоевал волости Ольговичей и Давидовичей и взял несколько городов. Противники его, видя разорение своих волостей и тщетно ожидая к себе в помощь Юрия Суздальского, наконец смирились и просили прекратить войну. Изяслав послал в Чернигов своих бояр с белогородским епископом Феодором и печерским игуменом Феодосием, которые и привели ко кресту Давидовичей и Ольговичей в черниговском соборном храме Спасителя. Они присягнули на том, что отложат всякую вражду за Игоря и будут сообща с великим князем блюсти Русскую землю.

Управясь с соседними князьями, Изяслав предпринял давно задуманный далекий поход на их союзника, своего дядю Юрия Суздальского. Походы на север совершались обыкновенно зимним временем, когда реки и болота покрывались толстым слоем льда и не представляли никаких препятствий для движения. Зимою 1148 года Изяслав с дружиною приехал сначала в Смоленск к брату Ростиславу. Братья несколько времени провели в пирах и веселии, меняясь дарами и взаимно оделяя дружинников. Летопись по этому поводу приводит следующую черту, подтверждающую, что Смоленский край, или верхнее Поднепровье, по своей торговле и промышленности тянул более к Северной Руси, чем к Южной. Изяслав, говорит она, дарил Ростислава произведениями Русских и Царских земель (Южной Руси и Греции), а Ростислав дарил Изяслава тем, что шло от Верхних земель (из Новгорода) и от варяг. Великий князь поручил брату вести полки киевские и смоленские прямо на Волгу, назначив местом соединения с ним устье Медведицы, куда обещали прийти и князья Черниговские. А сам Изяслав с небольшою дружиною отправился в Новгород Великий, чтобы поднять его против Юрия. Новгородским князем в то время был младший сын его (Ярослав). Изяслав Мстиславич, очевидно, пользовался расположением новгородцев. Уже за три дня до города начали встречать его граждане с поклонами и поздравлениями. При въезде в самый Новгород его встретил сын с боярами. Был воскресный день. Изяслав отстоял обедню в св. Софии; а потом подвойские и биричи по всем улицам сзывали народ на обед к великому князю. Угощение было обильное; народ разошелся довольный и веселый. На следующее утро Изяслав приказал звонить в вечевой колокол, и граждане собрались на дворе Ярослава. Тут великий князь обратился к собранию с речью. Он говорил, что по жалобе самих новгородцев пришел мстить за обиды, понесенные от его дяди Юрия; но что пусть граждане рассудят, идти ли на него войною или кончить дело миром. Народ отвечал в один голос:

"Ты наш князь, ты наш Владимир, ты наш Мстислав! Рады идти с тобою за свои обиды!"

Некоторые так расходились в своем воинственном одушевлении, что принялись кричать:

"Все пойдем! Только одни поставленные (священнослужители) останутся; а кому хотя и гуменцо уже острижено, но еще не поставлен, и тот пусть идет".

Новгородская земля выставила многочисленную рать. В ней участвовали не только псковичи и жители других пригородов, но также инородцы, например Корела. Однако поход, затеянный в обширных размерах, не привел ни к чему решительному. На устье Медведицы Изяслав действительно соединился с братом Ростиславом. Но Давидовичи и Ольго-вичи не пришли, они с своею ратью остановились в земле вятичей и там ждали, чем кончится дело. Юрий с своей стороны не только не отвечал на посольство племянника, отправленное к нему еще из Смоленска, но и самого посла задержал у себя. Братья Мстиславичи двинулись вниз по Волге, разоряя суздальские волости по обе стороны реки. Дошли до Мологи и отсюда пустили вперед легкие дружины, которые повоевали до Ярославля. Но далее идти было поздно: настала Вербная неделя, и сделалось так тепло, что лед на Волге и Мологе покрылся водою, которая доходила коням до чрева. Опасаясь разлития рек, ополчение поспешило вернуться по домам. Для скудно населенной Суздальской земли, однако, это нашествие стоило дорого: князья вывели из нее до 7000 пленников.

В следующем 1149 году Юрий наконец решился сам выступить против своего племянника. Но его подвинули на это решение не столько разорение собственных земель, сколько обида, нанесенная сыну Ростиславу. Последний приехал на юг к Изяславу, жалуясь на отца, который обделил его волостями. Великий князь принял его ласково и поручил ему несколько городов; но после своего похода на север он дал веру разным наветам, обвинявшим Ростислава в коварных замыслах, и отослал его обратно к отцу. Юрий сильно рассердился на такую обиду, говоря: "Ужели ни мне, ни детям моим нет части в Русской земле?" Когда он явился в Черниговских пределах, к нему прислали Ольговичи, т.е. оба Святослава, дядя с племянником, которые забыли недавнюю присягу великому князю. Но Давидовичи на этот раз не хотели изменить крестному целованию; они отказались соединиться с Юрием и остались в союзе с Изяславом. Зато к Юрию пришли на помощь многочисленные толпы половцев: он, подобно Святославу Ольговичу, был женат на половчанке и имел дружественные связи с степными ханами. Мономаховичи, дядя и племянник, встретились под Переяславлем, и эта первая встреча была неудачна для племянника: киевская и переяславская рать неохотно сражались против Мономахова сына. Разбитый дядею в сражении 23 августа Изяслав сам-третей прискакал в Киев. Вместе с братом Ростиславом он спрашивал киевлян: могут ли они еще биться за него?

Киевское вече дало такой ответ:

"Господа, князья наши! Не погубите нас до конца; отцы наши, братья и сыновья, одни избиты в сражении, другие взяты; а теперь неприятели придут и нас заберут в полон. Поезжайте лучше в свои волости. Вы знаете, что нам с Юрием не ужиться; после, когда увидим стяги ваши, то встанем за вас".

Князья принуждены были последовать этому совету: Ростислав воротился в Смоленск, а Изяслав удалился в свой собственный удел, Владимир Волынский. Юрий вступил в Киев и с торжеством сел на великокняжеском столе. С ним была часть его многочисленных сыновей, которых он и не замедлил рассадить по киевским городам: старшего Ростислава в Переяславле, следующего за ним Андрея в Вышгороде, Бориса в Белгороде, Глеба в Каневе.

Изяслав, однако, не думал уступить Юрию и обратился с просьбою о помощи к своему родственнику, королю угорскому Гейзе II, женатому на его сестре Евфросинии (сестре по отцу, но не по матери), кроме того к своякам, королю чешскому Владиславу II и польскому Болеславу Кудрявому. Гейза, хотя и сам занят был войною с греками, прислал десятитысячную вспомогательную рать; а короли Польский и Чешский пришли сами. Изяслав щедро угощал и дарил союзников. Любопытно при этом известие летописи, что в лагере под Лучком Болеслав Кудрявый опоясал мечом многих сыновей русских бояр; следовательно, подражая западным обычаям, совершил нечто вроде посвящения в рыцари. Между тем и Юрий нашел себе сильного союзника в лице Владимирка Галицкого, который имел виды на соседние волынские города и не желал допускать соединения в одних руках княжеств Киевского и Волынского. Услыхав о движении Владимира, иноземные союзники Изяслава воротились домой, и он должен был с одними собственными силами продолжать борьбу.

Суздальское войско осадило Волынский город Луцк, защищаемый Владимиром, младшим братом Изяслава. Здесь впервые отличился своею отвагою и ратными подвигами Андрей, второй сын Суздальского князя, знаменитый впоследствии Боголюбский. Когда дружины Юрия под начальством его сыновей подступали к городу, из ворот вышел отряд пехоты, в числе которой находились и наемные немцы. Этот отряд начал перестреливаться с суздальцами. Андрей, не дожидаясь братьев, с одной своей дружиной ударил на пехоту и заставил ее повернуть назад. Увлекшись преследованием, он отделился от своих и только с двумя отроками очутился посреди неприятелей. Его копье сломалось, конь был прободен в двух местах; а с городской стены дождем посыпались камни; один из отроков погиб. Какой-то немец уже занес рогатину на князя; но тот успел мечом отразить удар. Тяжело раненный конь едва успел вынести всадника из битвы, как тотчас пал. Отец, дядя, Вячеслав, братья и вся дружина радовались, увидя Андрея счастливо избегшим опасности, и славили его мужество. Верного коня своего Андрей велел торжественно похоронить на берегу Стыри. Луцк, отрезанный неприятелями от реки, с трудом выдерживал осаду. Тогда Изяслав попросил мира, который и получил при посредничестве того же Андрея Юрьевича. Но спустя несколько месяцев киевляне, узнав ближе характер Суздальского князя, уже тайком звали Изяслава к себе на стол. Последний, несмотря на недавнюю присягу, внезапно явился под Киевом, и Юрий, захваченный врасплох, бежал за Днепр в свой Остерский Городец, стоявший при впадении Остера в Десну.

На этот раз недолго Изяслав сидел на великом столе. В том же 1150 году он должен был опять уйти из Киева, когда с одной стороны обступали его Юрий с Ольговичами и Давидовичами, а с другой подходил Владимирке Летопись говорит, что Суздальский и Черниговские князья съехались с Галицким под стенами Киева на речке Сетомли, на болоньи, и поздоровались, не слезая с коней. Владимирко воспользовался случаем поклониться киевским святыням. Прежде всего он отправился в Вышгород помолиться у гробов князей мучеников; оттуда поехал к св. Софии Киевской и к Богородице Десятинной; а затем остановился в печерском монастыре, где принял честь и угощение от своего союзника и свата. Они только что породнились между собою незадолго перед тем: Юрий выдалдочь свою Ольгу за Владимиркова сына Ярослава. На обратном походе Галицкий князь завоевал несколько волынских городов; часть этих городов Юрий отдал сыну Андрею, и последний утвердил свое пребывание в Пересопнице.

Юрий в свою очередь недолго усидел на великокняжеском столе. Изяслав снова получил от угорского короля десятитысячное вспомогательное войско и поспешил к Киеву. Владимирко Галицкий, соединясь с Андреем Юрьевичем, думал заслонить путь Изяславу. Последний обманул его воинскою хитростью: когда оба войска расположились на ночь неподалеку друг от друга, Изяслав велел зажечь большие костры; а сам в ту же ночь снялся с места и далеко ушел вперед. Перешедши реку Тетерев, он остановился для отдыха около местечка Здвиженья и здесь учинил совет с своими боярами и союзниками. Затруднение состояло в том, что прямой путь к Киеву заслонял крепкий Белгород, в котором сидел сын Юрия, Борис. Изяслав решил наперед отправить брата своего Владимира с "младшею дружиною", чтобы нечаянным нападением захватить и город, и Бориса, прежде нежели он успеет дать весть отцу. Если же это не удастся, Белгород задержит поход, и Юрий будет извещен вовремя, то предположено было повернуть в Поросье, там соединиться с Черными Клобуками и потом уже идти на Киев. Владимир с конницею подступил к Белгороду в ту пору, когда Борис беспечно пил у себя на сенях с своею дружиною и белгородским духовенством. Но "мытник", или таможенный пристав, успел переметать мост, ведущий в город через реку Ирпень. Борис, услыхав трубный звук и клики неприятелей, тотчас убежал к отцу. Белгородцы наскоро исправили мост и с честью приняли Владимира Мстиславича. Подоспел с главными силами Изяслав и, не теряя времени, поспешил к Киеву, оставив в Белгороде брата, чтобы задержать Галицкого князя на случай его прихода.

Юрий беспечно проживал на своем загородном "Красном дворе", когда сын прискакал к нему с известием о приближении Изяслава. Он имел время только сесть в насад и спастись за Днепр в свой Городец. Киевляне, окончательно не возлюбившие Юрия, встретили Изяслава с радостью. По обычаю первым делом великого князя было отправиться в Софийский собор. Отсюда он поехал на двор Ярославов, где устроил большое пиршество для граждан и для своих союзников угров. Народ веселился несколько дней. Между прочим, на Ярославовом дворе угры показывали киевлянам свое искусство в верховой езде и приводили их в удивление своею ловкостью (джигитовкой). Между тем Владимирко Галицкий, услыхав, что Юрий бежал, а Изяслав уже в Киеве, с досадою сказал спутнику своему Андрею Юрьевичу: "Каково ведет дела сват мой; на него идет рать из Владимира, а он ничего о том не ведает; один сын сидит в Пересопнице, а другой в Белгороде, и не умеют устеречь неприятеля! Нет, если вы так княжите с своим отцом, то управляйтесь сами с Изяславом; не могу же я теперь идти на него один". Затем Владимирко повернул назад в свой Галич. Но, чтобы не остаться без всякого вознаграждения, он дорогою вымогал со встречных городов окуп серебром, грозя в случае отказа брать их "на щит", т.е. на разграбление воинам. Чтобы удовлетворить его жадность, многие горожане и их жены снимали серебряные гривны с шеи и серьги из ушей, переплавляли их в слитки и отдавали князю.

Изяслав II сознавал, однако, что одни военные успехи не обеспечивали за ним Киева, потому что родовое право все-таки оставалось на стороне дяди. Чтобы отнять у него это право, он призвал в Киев другого дядю, Вячеслава, сидевшего на ту пору поблизости, в Вышгороде. Последний был старше Юрия Долгорукого и не раз пытался занять великокняжеский стол; но по своему миролюбию и добродушию обыкновенно уступал его более честолюбивым и энергичным соперникам. Теперь Изяслав признал Вячеслава великим князем Киевским; а Вячеслав усыновил его и оставил за ним действительную власть. Дядя поселился на "великом дворе" Ярославовом, в Верхнем городе; а племянник стал жить в другом дворце княжеском над холмом Угорском, т.е. на Берестове. Старший после Киева удел Переяславский был отдан, старшему сыну Изяслава, Мстиславу. Князья щедро одарили союзных угров дорогими сосудами, одеждами, греческими паволоками, конями и отпустили их домой.

Но борьба еще не кончилась.

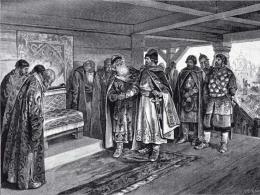

Изяслав Мстиславич предлагает мир и дружбу дяде своему Вячеславу. Рисунок К. Лебедева, 1890

Юрий соединился с Ольговичами, призвал на помощь степных варзаров и стал на левой стороне Днепра против Киева. Сначала завязалось ратоборство на реке; с той и другой стороны выезжали воины на лодках и бились. Дело происходило летом 1151 года. Изяслав искусно устроил свои ладьи: гребцы были закрыты сверху дощатой палубой, на которой стояли стрелки в бронях и метали стрелы; а рулевых везде по двое: один на носу, другой на корме; так что ладья могла ходить вперед и назад, не поворачивая. Не имея возможности ни переправиться через реку под самым Киевом, ни спуститься по ней мимо города, Юрий велел перевести ладьи в ближнее озеро Долобское, отсюда перетащить их в речку Золотчу и по этой речке спустить в Днепр. Он имел намерение переправиться на Витичевском броду; но Изяслав следовал за ним по другому берегу и заграждал переправу. Тогда Юрий послал одного из сыновей с частью дружины и с Половцами еще далее, к Зарубскому броду, около устья р. Трубежа. Этот брод оберегал Изяславов воевода Шварн с небольшим отрядом. Половцы, подняв копья и щиты, на конях бросились в реку; а русские поплыли в ладьях. Киевская стража не стала защищать переправу и обратилась в бегство, "потому, – объясняет летопись, – что никого из князей не было; а боярина не все слушали". Вслед за сыном переправился и Юрий со всем ополчением. Изяслав Мстиславич с дядею Вячеславом, братом Ростиславом Смоленским и Изяславом Давидовичем Черниговским отступил к Киеву и расположил свои силы около города. Сами великие князья стали табором у Золотых ворот, Изяслав Давидович – между Золотыми и Жидовскими, Ростислав – перед Жидовскими, удельный князь городенский Борис – у Лядских ворот; далее разместилось киевское земское ополчение. Пришли и Черные Клобуки, т.е. Торки, коуи, берендеи и Печенеги с своими семьями и стадами. Эти полукочевые союзники, не уступавшие Половцам в хищности, начали грабить и жечь окрестные села и монастыри, так что Изяслав с трудом укротил их и разместил по частям между русскими дружинами; а главную их толпу поставил в дебрях около Олеговой могилы.

Вячеслав послал уговаривать суздальского князя, чтобы он не проливал христианской крови. "Я уже был брадат, когда ты родился, – велел он сказать брату, – хочешь ли опять лишить меня старшинства?" Юрий остался непреклонен. Но, потерпев неудачу в нескольких сшибках, он отступил и пошел на соединение с своим союзником, сильным Галицким князем, который снова спешил на помощь к свату. Изяслав его преследовал. К нему также шла подмога от его верного союзника Гейзы II. Сын его Мстислав Изяславович прислал сказать отцу, что ведет многочисленные полки угров, которые уже прошли Карпатские горы. Изяслав, однако, не стал их дожидаться, потому что Владимирко мог предупредить. Обе рати переправились за Стугну, прошли валы, ограждавшие Киевскую землю от кочевников, и очутились в "чистом поле". Здесь киевские князья догнали Юрия на берегах реки Рута, одного из левых притоков Роси.

Рано утром, едва занялась заря, ударили в бубны и затрубили в трубы: оба войска начали готовиться к битве. Видя невозможность переправиться за Руту со всем обозом при наступлении неприятеля, Юрий принужден был обернуться к нему лицом. Сын его Андрей, оставшийся старшим по смерти брата Ростислава, устроил отцовские полки и повел их в битву. Изяслав с своей стороны построил киевскую рать и во главе собственной дружины ударил на противников. Но вскоре он сломал свое копье, получил рану в руку и в стегно и замертво упал с коня. Победа, однако, осталась на его стороне. Половцы, смелые наездники в мелкой войне, не отличались стойкостью в правильной битве и первые бросились бежать. Во время бегства много Юрьевой дружины перетонуло в тинистой Руте. В числе павших находился и союзник Юрия Владимир Давидович, князь Черниговский, которого брат Изяслав Давидович в тот день сражался в рядах киевских. Между тем великий князь, пришедши в себя, поднялся с земли; некоторые пешие киевляне приняли его за неприятеля и хотели убить. "Я князь", – сказал он. "Тем лучше", – отвечал один из воинов и ударил мечом по княжескому шлему, на котором блистало золотое изображение св. Пантелеймона. "Я ваш князь", – сказал Изяслав и снял шлем. Обрадованные киевляне подняли его на руки и провозгласили кирие элейсон, т.е. "Господи помилуй!"

Юрий спасся бегством в Переяславль, а союзники его Ольговичи бежали в свои уделы. Любопытно при этом следующее обстоятельство. Так как черниговский князь Владимир Давидович пал на берегах Рута, то являлся вопрос: кому достанется старший стол в семье Святославичей: родному брату Изяславу Давидовичу или двоюродному Святославу Ольговичу? Права их на этот стол были почти равные, и он должен был достаться тому, кто первый его захватит. Изяслав Давидович начал было по обычаю плакаться над телом погибшего брата. Но великий князь заметил, что брата уже не воскресишь, а лучше спешить скорее в Чернигов, и дал ему в провожатые конную дружину с одним из своих племянников. Изяслав Давидович вместе с телом брата немедленно поскакал в Вышгород, куда и прибыл вечером того же дня. В ту же ночь они перевезлись через Днепр и на другой день были уже в Чернигове. Здесь Изяслав Давидович предал погребению тело покойного Черниговского князя и сел на его столе. Между тем Святослав Ольгович переправился за Днепр выше Заруба и добрался до Городца Остерского. Будучи весьма тучен, он сильно утомился и остался там отдохнуть; а наперед послал племянника своего Святослава Всеволодовича, чтобы занять Чернигов. Но племянник на перевозе через Десну узнал, что Чернигов уже захвачен Изяславом Давидовичем, и воротился назад. Тогда Святослав Ольгович поспешил в свой Новгород Северский.

Когда Владимирко Галицкий услыхал о поражении своего союзника, то повернул назад. Тут он встретился с уграми, которых вел к отцу Мстислав Изяславич. Владимирко подстерег их около Дорогобужа на одной стоянке, где Мстислав задал своим союзникам пир. Угры перепились и крепко заснули; а на рассвете напал на них Галицкий князь и истребил почти все войско; только Мстислав успел ускакать с собственной дружиною. Тогда Изяслав II и его союзники поспешили управиться с Юрием. Последний упорно защищался сначала в Переяславле, потом в Остерском Городце; но должен был уступить; заключил мир и удалился в свою северо-восточную область. После чего великий князь сжег и разрушил до основания его Городец вместе с храмом св. Михаила, чтобы лишить Юрия всякого пристанища в Южной Руси.

Оставалось наказать Владимирка за избиение угров. Изяслав и Гейза уговорились напасть на него общими силами. Союзники встретились на берегах Сана и дружески обнялись. Они вместе пошли на Галицкого князя, который стоял у Перемышля. Последний был разбит. На своем борзом коне он пронесся сквозь полки угров и Черных Клобуков и успел ускакать в город. Перемышль, остававшийся без защитников, легко мог быть завоеван; но его спасло то обстоятельство, что неприятели занялись грабежом княжеского загородного двора, в котором было накоплено всякое добро. Меж тем многие галицкие ратники имели время собраться в город. Осажденный здесь Владимирко сумел найтись и в этом трудном положении. Он притворился тяжело раненным, умирающим, и послал к королю с мольбою о мире. Он напомнил свои услуги, когда-то оказанные им отцу Гейзы, королю Беле Слепому в его войнах с поляками; говорил, что, готовясь к смерти, поручает Гейзе собственного сына, и просил не выдавать его недругу Изяславу. А последний убеждал короля не внимать трогательным речам коварного князя. Но Владимирко успел уже богатыми дарами подкупить угорского архиепископа и главных королевских советников, которые явились усердными за него ходатаями. После многих переговоров Гейза, наконец, согласился на мир и заставил Владимирка поцеловать крест на том, что он возвратит Киевскому князю захваченные у него волынские города и будет ему верным союзником.

Но лишь только миновала опасность, Владимирко переменил тон и отказался исполнить недавнее клятвенное условие. Изяслав прислал в Галич своего боярина Петра Бориславича с крестными, или договорными, грамотами, на основании которых посол потребовал возвращения волынских городов. Владимирко отвечал, что он жив не будет, а отомстит Изяславу, который привел на него Угорского короля. Боярин напомнил о крестном целовании. Князь посмеялся над легковерием своих врагов и отослал боярина ни с чем. Петр положил договорные грамоты и отправился в путь; не получив яи подводы, ни корма, он должен был ехать на своих конях. Когда боярин съезжал с княжего двора, Владимирко шел к вечерне в свою Спасскую церковь. Взойдя на переходы, которыми она была соединена с дворцом, он увидал Петра и со смехом сказал окружавшим: "Вот поехал русский муж, побравши все волости!" Затем князь взошел на полати, или хоры, откуда слушал церковную службу. Возвращаясь назад после вечерни, по уверению летописи, на том самом месте, на котором издевался над послом, он вдруг почувствовал себя дурно, как будто кто-то ударил его в плечо; приближенные едва успели подхватить его, чтобы он не упал. Князя принесли в горницу; положили в укроп, прикладывали разные снадобья; но ему становилось все хуже, и в ночь он скончался. Его приготовили к погребению и по обычаю подле гроба поставили княжье копье.

Киевский посол находился на первом ночлеге по дороге в Киев. Едва запели петухи, как прискакал княжий отрок из Галича с приказом не ехать далее и ждать другого гонца. Петр начал тужить, предвидя новые притеснения от Владимирка. Еще до обеда прискакал другой гонец с повелением от князя ехать назад в город. Когда он подъехал к дворцу, из сеней вышли к нему княжие слуги, все в черных плащах. Петр удивился этому; а когда он взошел на сени, то увидел молодого Владимиркова сына Ярослава сидящим на отцовском месте в черной мантии и клобуке; все его бояре также были в черных одеждах. Петра посадили на стул, и Ярослав со слезами на глазах начал говорить ему о внезапной смерти своего отца. А затем велел отвезти свой поклон великому князю Киевскому и сказал ему следующее: "Бог взял у меня отца, и будь мне вместо него. Ты сам ведался с моим отцом; но Бог уже совершил свой суд над ним; а меня поставил на его место. И полк его, и дружина теперь у меня; только одно копье стоит у его гроба; но и то в моей руке. Ныне, отче, кланяюсь тебе; имей меня так же, как сына твоего Мстислава. Пусть Мстислав ездит у твоего стремени с одной стороны, а я с другой". И затем отпустил Петра.

Однако и Ярослав (прозванный Осмомыслом), подобно отцу, не думал сдержать своего обещания и не воротил волынских городов. Поэтому Изяслав II в следующем 1153 году предпринял новый поход на Галицкую землю с подручными князьями и Черными Клобуками. У Теребовля встретил его Ярослав с своими полками. Галицкие бояре не пустили молодого князя в битву, а затворили его в городе на том основании, что он у них остался один, и потеря его была бы для них бедствием. Сражение произошло упорное и нерешительное. На одном крыле братья Изяслава обратили тыл перед галичанами; а на другом сам великий князь гнал перед собою неприятеля. К вечеру он стал на месте битвы с небольшою дружиною и велел поднять галицкие стяги. Обманутые этой хитростию галичане начали собираться под стяги; но тут были захвачены в плен. Пленников набралось более чем собственной дружины; великий князь велел перебить их, за исключением только лучших людей. Очевидно, вражда с галичанами дошла у него до ожесточения. Без всякого другого успеха он ушел назад в Киев. "Великий плач был по всей земле Галицкой", замечает летопись. Плакали, конечно, семейства, осиротевшие после избиения вероломно захваченных пленников. Такое вероломство и варварство против русских людей со стороны одного из наиболее любимых народом князей Киевских вызвало у летописца только это краткое замечание.

Спор с Галицким князем о волынских городах остался нерешенным вследствие наступившей вскоре кончины Изяслава II. Будучи вдов, он сосватал себе другую жену у одного из христианских владетелей Абхазии и осенью 1153 года послал сына своего Мстислава с дружиною и берендеями вниз па Днепру, чтобы проводить невесту сквозь половецкие степи. Мстислав дошел до города Олешья, т.е. до низовьев Днепра; но черкесская княжна не явилась. На следующий год Мстислав опять отправился ей навстречу; княжна прибыла морем в Днепр и поднялась до порогов; а отсюда русская дружина проводила ее до Киева. Великий князь сыграл свадьбу; но спустя несколько месяцев, в ноябре того же 1154 года он скончался, еще не достигши шестидесятилетнего возраста. Его похоронили в монастыре св. Феодора, т.е. подле отца. Летописец говорит, что "плакала по нем вся Русская земля и все Черные Клобуки". Изяслав II действительно заслужил любовь киевлян своею храбростью, приветливостью и щедростью. Он умел при случае и сказать красное слово народу, и угостить его на славу. Этот щедрый князь, не жалевший имения для друзей, пользовался особою привязанностью Черных Клобуков, или обитателей южной Киевской украйны, которые являются верными союзниками Изяслава почти во всех войнах с его соперниками.

Княжение свое в Киеве Изяслав ознаменовал и в другом случае: он сделал попытку поставить Русскую церковь в более независимые отношения к Византии. Первая попытка такого рода была при Ярославе. Но после Илариона наши митрополиты снова выбирались из греческого духовенства и поставлялись патриархом Константинопольским. В 1146 году митрополит киевский Михаил II самовольно удалился в Царьград и там в следующем году скончался. Тогда Изяслав II по примеру своего предка созвал в Киев епископов и поручил им поставить митрополита, указав для этого на инока и схимника Климента Смолятича, который, подобно Илариону, отличался книжною ученостью. Он подвизался в Зарубском монастыре, который находился на правой стороне Днепра (против устья Трубежа) и, подобно Киево-Печерскому, также отличался своими пещерами.

Но собор духовный на этот раз не был так единодушен, как во времена Ярослава: с одной стороны, власть Киевского князя при раздроблении России уже не имела прежней силы и величия, и областные епископы уже менее зависели от него; а с другой – поставление митрополита Цареградским патриархом успело приобрести силу твердого предания и сделалось почти нашим церковным правилом. Голоса на соборе разделились: меньшинство утверждало, что недостойно епископам ставить митрополита, так как это дело патриарха. Представителями Греческой партии были: смоленский епископ Мануил, родом грек, и новгородский епископ Нифонт. Главою же противной, т.е. Русской, партии явился Онуфрий, епископ Черниговский, который защищал соборное право ставить митрополита. Чтобы придать этому поставлению еще более силы, он предложил благословить нового митрополита главою св. Климента, папы Римского, которая была привезена Владимиром Великим из Корсуня и хранилась в Десятинной церкви Богородицы. Онуфрий ссылался на пример самих греков, которые будто бы ставят своих иерархов рукою св. Иоанна Предтечи. Предложение Онуфрия было принято, и Климент поставлен.

Но Мануил и Нифонт не соглашались признать его митрополитом, пока он не получит благословения от патриарха цареградского; за что эти два епископа подверглись гонению от великого князя. Однако они нашли себе многих единомышленников в русском духовенстве, которые с неудовольствием видели нарушение обычая; а патриарх Николай Музалон прислал Нифонту похвальную грамоту и в ней уподоблял его святым подвижникам. Сторону Греческой партии держал и соперник Изяслава II, Юрий Долгорукий. Когда он утвердился на Киевском столе после смерти Изяслава, то Климент был изгнан во Владимир Волынский, а митрополитом киевским на его место поставлен в Царьграде грек Константин.

До какой степени простиралось озлобление Греческой партии против Климента и Изяслава, видно из того, что первым делом вновь избранного митрополита было запретить священнодействие церковнослужителям, поставленным Климентом, и предать анафеме память покойного князя. Потом во время продолжавшихся смут, когда Киев занят был войсками Мстислава Изяславича,. Константин, опасаясь от него мести за отца, удалился в Чернигов, где и скончался в том же году (1159). По словам летописи, перед смертью он призвал к себе черниговского епископа Антония и вынудил у него следующее клятвенное обещание: не погребать его, Константинове тело, а, привязав веревку к ногам, вытащить из города и бросить на съедение псам. Епископ исполнил это странное завещание, к соблазну и удивлению всего народа. Но князь Черниговский (Святослав Ольгович), посоветовавшись со своими боярами и тем же епископом, на другой день велел взять тело митрополита и похоронить его в Спасском соборе.

После кончины Изяслава II старый Вячеслав Мономахович призвал в Киев другого своего племянника, Ростислава Мстиславича Смоленского, и точно так же поручил ему все киевские "ряды рядить", т.е. суд, расправу и ратное дело. Но в том же 1154 году Вячеслав умер. Ростислав вследствие неудачной войны с Изяславом Давидовичем Черниговским потерял Киев. Однако и соперник его недолго владел стольным городом, на который, собственно, не имел права, потому что отец его никогда не был киевским князем. Из Суздальской области уже шел Юрий Долгорукий, который послал сказать Изяславу Давидовичу: "Киев мне отчина, а не тебе". Изяслав не посмел сопротивляться ему и удалился в Чернигов. Юрий, столь долго стремившийся в Киев, занял его в третий раз и наконец здесь утвердился (1155 г.). Наиболее значительные уделы Киевского княжения он роздал своим сыновьям: Андрею – Вышгород, Борису – Туров, Глебу – Переяславль, а Васильку – Поросье, т.е. область Торков и берендеев. Окружив себя сыновьями, Долгорукий думал спокойно сидеть на великокняжеском столе. Но спокойное княжение в Киеве сделалось уже почти невозможным. Между многочисленными потомками Владимира Великого взаимные отношения и права на старшинство сильно перепутались. Довольствовались одною тенью права, чтобы добиваться старшего стола, если только надеялись иметь силу на своей стороне. Отсюда видим постоянные распри из-за Киева, постоянные попытки овладеть этим городом, еще заключавшим в себе столько притягательной силы.

Положение Юрия было непрочно. С одной стороны, старшинство его не признавали сами Мономаховичи, особенно старший сын его счастливого соперника Изяслава II, Мстислав, князь Волынский; а с другой – беспокойные князья Черниговские также искали случая снова захватить Киев в свои руки. Одинаковое стремление сблизило недавних противников: Изяслав Давидович заключил союз с Ростиславом Смоленским и его племянником Мстиславом Волынским. Но в то время когда они собирались идти на Юрия, смерть избавила последнего от новой борьбы. Однажды он пировал у какого-то боярина Петрила; в ту же ночь заболел; а через пять дней скончался (1157 г.). Его похоронили в церкви св. Спаса на Берестове, где был загородный княжий дом. Важное историческое значение этого князя основано не на киевском его княжении, а на его деятельности в земле Суздальской. Что же касается до киевлян, то, очевидно, он не пользовался их расположением. Народ особенно злобился на его суздальских дружинников за их вымогательства и жадность. Когда умер великий князь, чернь бросилась грабить его загородные дворы и, между прочим, тот, который находился за Днепром и назывался Раем; пограбила также дворы суздальских бояр и дружинников по ближним городам и селам, а некоторых умертвила. Ясно, как вредно влияли на народные нравы постоянное соперничество, постоянная смена великих князей и как с упадком верховной власти возрастали необузданность киевской черни и привычка к самоуправству .

О событиях того времени П. С. Р. Л. См. летописи Новгородские, Лаврентьевскую и Никоновскую. Борьба эта обстоятельнее других изложена в Ипатьевском списке летописи.

Князь Курский 1127 - 1130 |

|

Князь Полоцкий 1130 - 1132 |

|

Предшественник: |

Давыд Всеславич |

Преемник: |

Святополк Мстиславич |

Князь Переяславский |

|

Предшественник: |

Юрий Владимирович Долгорукий |

Преемник: |

Вячеслав Владимирович |

Предшественник: |

Вячеслав Владимирович |

Преемник: |

Мстислав Изяславич |

Князь Волынский |

|

Предшественник: |

Андрей Владимирович Добрый |

Преемник: |

Святослав Всеволодович |

Предшественник: |

Святослав Всеволодович |

Преемник: |

Святополк Мстиславич |

Великий князь Киевский |

|

Предшественник: |

Игорь Ольгович |

Преемник: |

Юрий Владимирович Долгорукий |

Предшественник: |

Юрий Владимирович Долгорукий |

Преемник: |

Ростислав Мстиславич |

Рождение: |

Династия: |

Рюриковичи |

Мстислав Владимирович Великий |

|

Кристина, дочь шведского короля Инге I |

|

Мстислав, Ярослав |

|

Великое княжение

Семья и дети

(в крещении - Пантелеимон ) (около 1097-1154) - сын Мстислава Владимировича, внук Мономаха, великий князь Киевский, князь Волынский. Один из первых русских князей, которого летопись (Киевский свод в составе Ипатьевской летописи) называет «царём».

Биография

Впервые упоминается в летописи под 1127, когда был посажен дядей Ярополком переяславским в Курске. В числе других князей он был послан отцом на Полоцкую землю и после изгнания полоцких князей посажен в Полоцке. По смерти Мстислава в 1132, когда киевский стол занял Ярополк переяславский, Изяслав был вызван им из Полоцка и посажен в Переяславле, но скоро Ярополк, во избежание неудовольствия братьев, вывел его насильно оттуда и дал ему Туров и Пинск в придачу к Минску, оставшемуся у Изяслава от прежней Полоцкой волости; в Переяславле был посажен Вячеслав Владимирович, но он недолго пробыл там и опять вернулся в Туров.