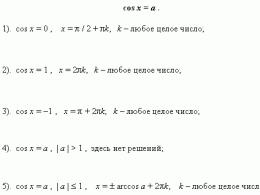

Причины современных международных конфликтов. Международные конфликты

После 1945 года в мире произошло больше 1000 международных конфликтов, из них более трёхсот - вооружённых. Международный конфликт - это столкновение двух и/или более сторон в системе преследующий различные взаимоисключающие цели. Одним из самых длительных в ХХ веке был послевоенный конфликт между СССР и США, который позже стали называть «холодной войной». Каждая из сторон, участвующих в этом конфликте, стремилась оказывать влияние на события. Международные конфликты нередко принимают форму военного противоборства. Самый крупный по своим масштабам и разрушительным последствиям военный международный конфликт, в который были втянуты, так или иначе, государства всех континентов, известный под названием «Вторая Мировая война», длился с 1939 по 1945 год.

После того, как закончилась эпоха «холодной войны», многие думали, что международные конфликты ушли в прошлое, но в действительности наоборот увеличилось число региональных и локальных жёстких противостояний, нередко переходивших в военную фазу. Примером тому служат Армено-Азербайджанский конфликт, события в Югославии, Грузино-Абхазский России и Грузии 2008 года и другие.

Долгое время международные конфликты изучала в основном историческая наука, но начиная с середины ХХ века, с работ П. Сорокина и К. Райта, их стали рассматривать как разновидность

Причины таких конфликтов учёные видят в следующем: конкуренция государств; различия в национальных интересах; притязания к отдельным территориям; социальная несправедливость; неравномерное распределение природных ресурсов; нетерпимое восприятие одной стороны другой; руководителей и другое.

Общепризнанного понятия международного конфликта пока нет из-за различий в политических, экономических, социальных, идеологических, дипломатических, военных и международно-правовых признаках, свойствах и особенностях.

Межгосударственные конфликты могут быть разделены на четыре этапа: 1) осознание проблемы; 2) эскалация напряженности; 3) оказание давления для разрешения проблемы; 4) военные действия с целью решить проблему.

Конфликты между государствами имеют свои специфику, причины, функцию, динамику и последствия. Международные конфликты имеют положительные и отрицательные функции и последствия. К положительным относится предотвращение стагнации в отношениях между странами; стимулирование конструктивных поисков выходов из создавшегося положения; определение степени расхождения интересов и целей государств; недопущение более серьёзных конфликтов и обеспечение стабильного существования способом протекания конфликта меньшей интенсивности.

К отрицательным последствиям международных конфликтов относят: насилие, нестабильность и беспорядки; они увеличивают состояние стресса у населения стран-участниц; применение неэффективных политических решений и другое.

Типология международных конфликтов проводится по различным основаниям, и разделяют их:

По числу участников разделяют конфликты на двусторонние и многосторонние;

По степени распространения — на локальные и глобальные;

По времени существования — на краткосрочные и долговременные;

По средствам, используемым в конфликтах — вооружённые и невооружённые;

В зависимости от причин — экономических, территориальных, религиозных, этнических и других;

Терроризм, который распространяется в настоящее время в мире, принимает характер заменителя новой мировой войны и, становясь он вынуждает государственные власти прибегнуть к достаточно жестким мерам, что в свою очередь выдвигает вопрос о расширении прерогатив и полномочий государств и их объединений в борьбе с глобальной террористической угрозой.

Конфликт – это столкновение сторон, мнений, сил; это крайняя форма обострения противоречий.

Международный конфликт – это крайняя форма проявления противоречий между участниками международных отношений, это столкновение между ними по поводу ценностей, статусов (положения), власти, обладания редкими ресурсами, а также по поводу перспектив их развития. Цели, которые преследует каждый из участников конфликтов заключается втом, чтобы устранить или ослабить соперника.

Важно усвоить, что конфликты возникают, существуют и развиваются с возникновением, существованием и развитием человеческого общества. Поэтому необходимо и важно выяснить причины международных конфликтов.

К числу основных причин вызывающих и обостряющих международные конфликты в настоящее время необходимо отнести следующие:

1. неравенство участников международных отношений (прежде всего государств) с точки зрения обладания территориальными, материально-природными, людскими, научно-техническими, производственными и другими потенциалами (ресурсами);

2. изменение баланса сил на мировой арене;

3. формирование особой «полярности» в мировом сообществе: одно-, двух-, многополярный мир;

4. наличие и формирование новых этнических, религиозных, идеологических течений, организаций.

Эти и другие причины предопределяют классификацию международных конфликтов. С учетом различных критериев выделяются следующие типы конфликтов:

В зависимости от применяемых средств конфликты подразделяются на:

– силовые конфликты;

– несиловые конфликты:

В зависимости от степени используемого насилия:

– военные конфликты;

– конфликты, основанные на терроризме, захвате заложников.

В зависимости от масштабов конфликтов:

– локальные конфликты (внутри государства);

– региональные конфликты (в отдельных регионах);

– глобальные конфликты (мировые).

В зависимости от мотивов конфликта:

– территориальные конфликты;

– нетерриториальные конфликты (идеологические, экономические, политические).

Из всех перечисленных категорий конфликтов наиболее опасны для человечества войны и другие насильственные конфликты. Поэтому чрезвычайно важно найти средства недопущения или разрешения международных конфликтов.

Важнейшим средством разрешения международных конфликтов являются переговоры между враждующими (конфликтующими) субъектами международных отношений, которым могут предшествовать консультации и работа посреднических миссий.

Роль и значение переговоров в системе международных отношений, в разрешении международных конфликтов в настоящее время возрастает в сравнении с другими. Это обуславливается тем, что:

2) переговоры стали постоянным и универсальным инструментом международных отношений;

3) переговоры являются основной формой взаимодействия государств, поскольку сопровождаются обязательным совместным принятием решений и поскольку активно воздействуют на дальнейшее уменьшение роли силовых, особенно военных способов решения вопросов;

4) увеличивается объем и количество международных переговоров. Их объектами становятся все новые области международных отношений (в т.ч. экология, социально-политические процессы, научно-техническое сотрудничество и т.д.);

5) возрастает роль международных организаций, в т.ч. неправительственных, общественных, а также специалистов, не имеющих дипломатического опыта, но располагающих значительной компетенцией в различных областях) сложных научно-технических, экономических, экологических и т.д.);

6) вырабатывается новая «переговорная стратегия», которая предусматривает классификацию субъектов международных отношений в соответствии с их обязанностями; повышение координирующей роли дипломатических служб; более четкое выявление категорий ценности для каждой из сторон международных отношений; анализ соотношения между целями, которых хотят достичь субъекты международных отношений, и средствами, которыми они располагают и могут использовать при разрешении конфликтов.

В результате использование различных средств, способов разрешения международных конфликтов, заключаются определенные международные соглашения. Эти соглашения классифицируются по следующим группам:

– соглашения, достигаемые в результате совпадения мнений всех участников переговоров (или конфликтов);

– соглашения, заключаемые в соответствии с законодательными или моральными принципами международных отношений;

– соглашения, которые одна сторона навязывает другой стороне;

– соглашения, которые констатируют, что конфликт потерял свою актуальность и разрешился сам собой.

В заключение изучения данной темы следует, прежде всего, усвоить, что:

1. Наиболее существенными характерными чертами системы международных отношений являются сотрудничество и конфликты. Между ними существует неразрывная связь и взаимосвязь. Это проявляется в том, что процессы международного сотрудничества включают конфликтные элементы. А конфликты предполагают и требуют определенного сотрудничества.

2. С развитием мирового сообщества, мировой цивилизации изменяются соотношения и характер связей между этими категориями международных отношений. Возрастает роль и значение отношений сотрудничества и системы переговоров, как средства разрешения конфликтов.

1. Человечество знакомо с конфликтами с момента своего возникновения. Споры и войны вспыхивали на всем протяжении исторического развития общества между племенами, городами, странами, блоками государств. Их порождали религиозные, культурные, идеологические, этнические, территориальные и другие противоречия. Как заметил немецкий военный теоретик и историк К. фон Клаузевиц, история мира – это история войн. И хотя такое определение истории страдает известной абсолютизацией, нет сомнения в том, что роль и место конфликтов в человеческой истории более чем существенны. Окончание “холодной войны” в 1989 г. в очередной раз породило радужные прогнозы о наступлении эры бесконфликтного существования на планете. Казалось, что с исчезновением противостояния двух сверхдержав – СССР и США, - канут в Лету региональные конфликты и угроза третьей мировой войны. Однако надеждам на более спокойный и благоустроенный мир в очередной раз не суждено было сбыться.

Современные конфликты стали одним из ведущих факторов нестабильности на земном шаре. Будучи плохо управляемыми, они демонстрируют тенденцию к разрастанию, подключению все большего числа участников, что создает серьезную угрозу не только тем, кто непосредственно вовлечен в конфликт, но и всем живущим на Земле. В современном взаимозависимом мире эта угроза значительно возрастает, если принять во внимание, что даже в случае незначительных региональных конфликтов возможны крупные экологические катастрофы. Дело осложняется еще и тем, что лишь со второй половины ХХ века, когда стало очевидным, что конфликты являются реальной угрозой выживанию человечества, в мире начала складываться самостоятельная область научных исследований - конфликтология. Один из главных предметов этой научной дисциплины – предупреждение открытых, вооруженных форм проявления конфликтов, их урегулирование и улаживание, а также разрешение конфликтов мирными средствами. Й. Галтунг даже сравнил исследования и практическую деятельность по урегулированию конфликтов с медициной, имея в виду, что и конфликтное урегулирование, и лечение болезней по существу решают одни и те же три задачи: диагностируют, составляют прогноз и предписывают терапевтические лекарственные средства.

2. Международные отношения и конфликты. В самом общем плане международные отношения представляют собой совокупность политических, экономических, дипломатических, военных, культурных, научно-технических связей и взаимоотношений между народами, государствами и объединениями государств. Иначе говоря, субъектами международных отношений являются не только государственные образования, но и различного рода негосударственные и надгосударственные организации, выступающие в роли посредников во взаимоотношениях между различными социумами и социальными группами. Они могут иметь экономический, религиозный, национальный, идеологический и иной характер, способствовать достижению общезначимых целей на неправительственном уровне. При этом важнейшей составной частью международных отношений остаются межгосударственные отношения (МГО). Их отличительной особенностью является то, что субъектами этой системы выступают государства или их объединения.

Как и любая другая политическая система, МГО имеет собственную структуру, функционирует и развивается на основе целого ряда закономерностей. Иначе говоря, система МГО задает определенные "правила игры" своим субъектам, следование которым - не столько акт доброй воли, сколько условие самосохранения каждого государства. Попытки обойти эти правила не только вносят серьезный дисбаланс в функционирование системы МГО, но и в первую очередь могут иметь деструктивные последствия для самих инициаторов подобных действий. Объективный характер системы МГО, а, следовательно, и действующих в ней закономерностей определяется в первую очередь наличием объективных потребностей для всех без исключения государств в поддержании экономических, научно-технических, дипломатических и иных связей. Государственные потребности проходят осмысление на уровне политического руководства, всего властного механизма. Именно здесь любые экономические, экологические, социальные и т.п. потребности получают статус политических интересов и организационно закрепляются в политических решениях, программах, которые, в конечном счете, реализуются в практике внешнеполитической деятельности государства. Иными словами, о какой бы акции государства на международной арене мы ни вели речь, будь то торговая сделка или экономическое соглашение, установление пограничной экономической зоны или соглашения об охране окружающей среды, в любой из них явно или скрыто присутствует государственный интерес. При этом политическая потребность может подавлять, например, экономическую целесообразность.

Поскольку внешнеполитические интересы каждого государства определяются в первую очередь потребностями внутреннего социально-экономического развития и, следовательно, типичны в основном для данной страны, то их экстраполяция на международную арену неизбежно предполагает взаимодействие с интересами других государств. В этом плане, в зависимости от характера этого взаимодействия, можно вычленить следующие типы внешнеполитических интересов субъектов системы МГО:

- непересекающиеся интересы, то есть интересы, реализация которых не затрагивает интересов других субъектов в системе МГО;

- конфронтационные интересы: их реализация немыслима без ущемления интересов других государств и может быть осуществлена за их счет;

- параллельные интересы: в данном случае внешнеполитические интересы одного государства реализуются в русле интересов другого;

- совместные интересы; их реализация возможна только на основе коллективных действий двух и более стран путем осуществления скоординированной программы действий;

- расходящиеся интересы - это следствие реализации совместных интересов в случае, когда последующие цели не совпадают, но и не вступают в конфликт.

Многообразие типов внешнеполитических интересов различных государств в системе МГО предполагает и наличие многообразных форм межгосударственного взаимодействия, начиная от кооперации и сотрудничества и кончая различными видами политических конфликтов. При этом всё зависит от уровня конфронтационности интересов тех или иных государств. Формы их реализации достаточно жестко определяются характером и уровнем развития системы МГО. Дело в том, что по мере развития отдельных государств происходит и развитие всей системы МГО, она формируется как целостность, обеспечивая тесную взаимозависимость своих субъектов. И чем в большей степени эта целостность осознается на политическом уровне, тем более жесткими становятся "правила игры". На место феодальных "военных демократий" приходят унитарные государства, конфронтационность между которыми сглаживается системой межгосударственных объединений и политических союзов. Образование международных организаций (Лига Наций, ООН) привносит в межгосударственные отношения элементы права и т.п. Всё это в определенной степени позволяет ограничивать использование крайних (вооруженных) форм в международных отношениях, даёт возможность выйти на решение конфронтационных интересов путём использования только "цивилизованных" форм взаимоотношений между странами и народами.

С точки зрения теории международных отношений международный конфликт рассматривается как особое политическое отношение двух или нескольких сторон - народов, государств или групп государств, - концентрированно воспроизводящее в форме косвенного или непосредственного столкновения экономические, социально-классовые, политические, территориальные, национальные, религиозные или иные по природе и характеру интересы. Международные конфликты, таким образом, являются разновидностью международных отношений, в которые вступают различные государства на почве противоречия интересов. Разумеется, международный конфликт - это особое, а не рутинное политическое отношение, поскольку оно означает и объективно, и субъективно разрешение разнородных конкретных противоречий и порождаемых ими проблем в конфликтной форме, которые в ходе своего развития могут продуцировать международные кризисы и вооруженную борьбу государств. Международный конфликт как политическое отношение воспроизводит не только объективные противоречия, но и вторичные, по своему характеру субъективные, противоречия, обусловленные спецификой их восприятия политическим руководством и процедурой принятия политических решений в данной стране. При этом субъективные противоречия способны так или иначе воздействовать на возникновение и развитие конфликта, интересы и цели сторон, которые во многих случаях представляются достаточно отчужденными от реальных противоречий. То есть международный конфликт фокусирует в себе все без исключения экономические, идеологические, социально-классовые, идеологические, собственно политические, военно-стратегические и иные отношения, которые развиваются в связи с данным конфликтом.

Возникнув как политическое отношение, международный конфликт обретает некоторую самостоятельность, собственную логику развития и поэтому способен уже самостоятельно различным образом влиять на другие отношения, развивающиеся в рамках данного конфликта, а также на характер лежащих в его основе противоречий и способы их разрешения. Международные конфликты, независимо от любых специфических признаков, которые присущи каждому из них, объективно порождаются как особые конкретно-исторические политические отношения между странами или группами стран в пределах определенного пространственно-временного континуума. Они воспроизводят непосредственно или в опосредованной форме, в том или ином виде отражают расстановку и соотношение сил на международной арене, состояние и развитие системы международных отношений и ее структуры на различных уровнях.

Будучи особыми политическими отношениями, международные конфликты являются феноменами, обладающими собственной структурой и процессом развития. Вместе с тем конфликты в том или ином виде взаимодействуют с системой, структурой и процессом международных отношений в целом, возникают, и развиваются по законам этой системной среды. Одни из конфликтов являются частью основной, во многом инвариантной в пределах определенных исторических периодов структуры международных отношений (баланс сил, мирное сосуществование и т.п.). Другие конфликты представляют собой часть меняющихся в более короткие исторические сроки структурных узлов МО (ближневосточный, балканский и др.). Многие из конфликтов, особенно на глобальном уровне, развиваясь, переносят в структуру международных отношений присущие им сложные процессы, накладывая определенный отпечаток на характер протекающих в системе процессов, корректируют возникающие в ней противоречия. Международные конфликты могут оказывать воздействие и на саму систему международных отношений в целом, вызывая возникновение в ней структурных изменений. Пока что это было свойственно лишь таким масштабным международным конфликтам, как первая и вторая мировая война.

При изучении международного конфликта необходимо различать понятия конфликта и конфликтности в международных отношениях. Конфликтность может рассматриваться как общая черта, присущая той или иной международно-политической ситуации или даже целой исторической эпохе. Подобная конфликтность, в конечном счете, основана на объективных противоречиях, на доминировании конфронтационных интересов в политике целого ряда государств. Такого рода конфликтность в основе своей - функция международной напряженности, зависящая от ее степени. Она может служить фоном и предпосылкой международного конфликта, но это еще не конфликт. Конфликтность глобального, регионального, субрегионального, группового или двустороннего характера объективно и субъективно, прямо или опосредованно, незримо или явно присутствует в процессе зарождения и развития любого международного конфликта, где бы и когда бы он ни возникал, какие бы социально-политические силы в нем ни участвовали, какого масштаба остроты он бы ни достигал. Иначе говоря, конфликтность способствует, подталкивает возникновение конфликта как такового, но сама по себе не порождает его автоматически и неизбежно. Своевременная коррекция национально-государственных интересов даже в условиях высокого уровня международной напряженности, способствует купированию конфликта.

Очень часто международный конфликт отождествляют с международным кризисом. Однако соотношение международного конфликта и кризиса - это соотношение целого и части. Международный кризис - лишь одна из возможных фаз конфликта. Он может возникнуть как закономерное следствие развития конфликта, как его фаза, означающая, что конфликт дошел в своем развитии до той грани, которая отделяет его от вооруженного столкновения, от войны. Кризис придает всему развитию международного конфликта весьма серьезный и трудно управляемый характер, формируя кризисную логику развития, убыстряя эскалацию всего конфликта. Однако международный кризис - это совсем не обязательная и неизбежная фаза конфликта. Его течение достаточно длительное время может оставаться латентным, не порождая непосредственно кризисных ситуаций. Вместе с тем кризис - далеко не всегда завершающая фаза конфликта даже при отсутствии прямых перспектив перерастания его в вооруженную борьбу.

Наибольшей остроты и крайне опасной формы международный конфликт достигает в фазе вооруженной борьбы. Но вооруженный конфликт - это также не единственная и не неизбежная фаза международного конфликта. Он представляет собой высшую фазу конфликта, следствие непримиримых противоречий в интересах субъектов системы международных отношений. Он особенно нагляден и кажется автономным, если предшествовавшие фазы носили латентный характер. Вооруженный конфликт - совсем не обязательная фаза в процессе конфликтного развития, поскольку дело может и не дойти до вооруженной борьбы. Вместе с тем вооруженный конфликт, став апогеем конфликтного развития, может оказаться и не конечной его фазой. Вооруженная борьба при известных условиях может быть прекращена, но конфликт и при данном варианте развития событий может сохраняться и развиваться далее достаточно долго в мирных формах, уже без использования военной силы.

Международный конфликт как форма политических отношений знаменует собой определенный разрыв, скачок в их развитии. Само по себе столкновение интересов государств на международной арене в условиях устоявшейся системы МГО является следствием неравномерности в их развитии, а, следовательно, и изменений соотношения сил между ними. Бурный социально-экономический рост того или иного государства не вписывается в ранее установленные ролевые функции, требует выхода за их пределы. Но сложившаяся система отношений не позволяет решить этот вопрос без ущерба для интересов других государств, стремящихся к консервации своего места и роли на международной арене. В этой ситуации и возникают конфронтациониые интересы. Следовательно, международный конфликт, наряду с деструктивной функцией создания международной напряженности, несет в себе и нечто положительное, выполняя роль сигнальщика, предупреждающего об изменении соотношения сил на международной арене, иначе говоря, выполняет коммуникативно-информационную функцию.

Поскольку в основе международного конфликта лежит противоречие в интересах различных государств или их объединений, то функциональным предназначением конфликта является разрешение данного противоречия. Хотя далеко не всегда следствием разрешения конфликта является полномасштабная реализация национально-государственных интересов одной из сторон конфликта, тем не менее, в процессе разрешения международного конфликта удается прийти к взаимоприемлемому балансу интересов его участников, хотя и с известными оговорками. Дело в том, что в некоторых случаях, особенно на фазе вооруженной борьбы, не может идти речи ни о каком балансе интересов, а скорее - о подавлении интересов одной из сторон. Но в таком случае международный конфликт не получает своего разрешения, а лишь переходит в латентную фазу, что чревато его обострением при первой же благоприятной возможности.

До сих пор, рассматривая сущность и структуру международного конфликта, мы, строго говоря, имели в виду прежде всего конфликты межгосударственные. Вместе с тем при подобном подходе из поля зрения ускользает значительная часть как политических, так и неполитических международных. конфликтов, имеющих негосударственный характер. Дело в том, что гетерогенность современных обществ приводит к образованию значительного числа международных организаций, имеющих неправительственный характер, но способных отстаивать и реализовывать интересы однородных социальных групп, независимо от их национально-государственной принадлежности. Основы для возникновения подобных организаций могут быть самыми различными: религиозными (Всемирный совет церквей), этническими идеологическими (Социалистический интернационал), экологическими (Гринпис) и др. В своей практической деятельности они могут решать как международные политические проблемы, так и собственные вопросы. Возникающие при этом противоречия могут служить источником и причиной появления международных конфликтов как политического, так и неполитического характера. При этом сторонами конфликта могут выступать: международные правительственные и неправительственные организации, отдельные государства или их союзы, национальные филиалы и международные неправительственные организации.

Таким образом, международный конфликт возникает в самой гуще современных международных отношений как одна из неизбежных фаз международно-политического процесса возникновения и разрешения противоречий государств, столкновения и примирения интересов и целей государств и различных политических сил, обострения и урегулирования конфликтов различного происхождения, интенсивности, масштабов, уровня.

3. Структура и типология международных конфликтов Международный конфликт можно и нужно рассматривать как политическое отношение. Он сам может быть выделен как относительно самостоятельная, динамично развивающаяся социальная система, выступающая по отношению к системе международных отношений как некая подсистема, обладающая такими же чертами, какие присущи системе международных отношений, и, наряду с этим, собственными чертами развития. Международный конфликт, как и любая открытая саморазвивающаяся система, непрерывно развивается под воздействием внутренних и внешних факторов. Отсюда относительность строго фиксированного представления о неких константах конфликта: сторонах, отношениях, интересах, условиях. Эти понятия весьма условны, подвижны, изменчивы и, что самое главное, конкретны. В любом международном конфликте мировые державы, независимо от того, являются они его прямыми участниками или нет, играют важную, если не решающую роль, поскольку они непосредственно заинтересованы в определенной направленности развития системы международных отношений.

Необходимо отметить, что международный конфликт как система никогда не выступает в "законченной" форме. В любом случае он представляет собой процесс или совокупность процессов развития, предстающих как определенная целостность. При этом в процессе развития может происходить изменение субъектов конфликта, а, следовательно, и характера противоречий, лежащих в основе международного конфликта. Исследование процесса развития международного конфликта дает возможность установить многие его существенные для анализа исторические и причинно-следственные аспекты, а рассмотрение его системы и структуры выявляет главным образом структурно-функциональные стороны конфликта. При этом фазы развития конфликта - это не абстрактные схемы, а реальные, детерминированные в историческом и социальном отношении конкретные состояния международного конфликта как системы. Они имеют ярко выраженные признаки, относящиеся:

к изменению внутреннего состояния государств-участников конфликта, их социально-политическим, экономическим, военным и иным интересам и целям;

к задействованным средствам, внешнеполитическим союзам и обязательствам;

к международным условиям, в которых конфликт развивается.

При анализе международных конфликтов нетрудно обнаружить, что в принципе имеет место исторически сложившаяся стержневая линия международного конфликта с набором и последовательностью возможных фаз его эволюции. Так, американский политолог Г. Кан в работе "К эскалации: метаморфозы и сценарии" выделял 44 стадии или ступени эскалации ядерного конфликта, которые неумолимо завершались термоядерным спазмом. Могут быть и другие сценарии конфликтов. Однако все это не означает, что международные конфликты будут развиваться по данным схемам. В реальной действительности подобное единообразие не обнаруживается. В зависимости от сущн5сти, содержания и формы того или иного конфликта, конкретных интересов и целей его участников, применяемых средств и возможностей введения новых, вовлечения других или выхода имеющихся участников, индивидуального хода и общих международных условий его развития международный конфликт может проходить через самые различные, в том числе и нестандартные, фазы. При этом в той или иной фазе конфликта могут отсутствовать те или иные признаки фаз. Некоторые фазы могут выпадать, неожиданно появляться новые, они могут меняться местами. Фазы конфликта могут спрессовываться во времени, взаимопересекаться, но при этом сам конфликт может носить "взрывной" характер либо, наоборот, быть растянутым по времени. Развитие может идти от фазы к фазе по нарастающей, но способно и к "топтанию" на месте, повторению уже пройденных фаз, снижению уровня общей напряженности.

Вместе с тем при исследовании международного конфликта можно выделить некоторые общие критерии перехода от одной фазы к другой, некоторые постоянно или почти постоянно присутствующие группы социально-экономических, военных или иных признаков, изменения в которых объективно, но не обязательно, ведут к преобразованию одной фазы конфликта в другую. Таким критерием, по всей вероятности, может быть понятие уровня (порога) развития противоречия или группы противоречий в конфликтной форме на определенной фазе развития конфликта. Как правило, любой международный конфликт, не выходящий слишком явно за рамки теоретически усредненной схемы, начинается с подлинной основы и предыстории происхождения конфликта, а именно с политических, экономических, военных, идеологических и иных противоречий, на почве которых возник и развивался данный конфликт. Однако не следует относить эти противоречия к начальной фазе конфликта, поскольку противоречия в отношениях между странами имеются всегда, но далеко не всегда они вырастают в конфликт. Иными словами, эти противоречия присутствуют как бы за скобками конфликта и продолжают сохраняться в разной форме в ходе развития и разрешения конфликта. Они способны в ходе конфликта обрастать другими противоречиями, подобными и производными, зачастую субъективными и довольно отчужденными от объективных, то есть первичных, противоречий. Они способны изменяться, сменяться другими противоречиями, которые более существенны для динамики конфликта, для перехода от одной фазы его развития к другой. Но противоречия - это всего лишь предыстория, прелюдия международного конфликта.

Первая фаза международного конфликта - это сформировавшееся на основе определенных объективных и субъективных противоречий принципиальное политическое отношение и соответствующие ему экономические, идеологические, международно-правовые, военно-стратегические, дипломатические отношения по поводу данных противоречий, выраженные в более или менее острой конфликтной форме.

Вторая фаза международного конфликта - это субъективное определение непосредственными сторонами конфликта своих интересов, целей, стратегии и форм борьбы для разрешения объективных или субъективных противоречий с учетом своего потенциала и возможностей применения мирных и военных средств, использования международных союзов и обязательств, оценки общей внутренней и международной ситуации. На этой фазе сторонами определяется или частично реализуется система взаимных практических действий, носящих характер борьбы или сотрудничества, с целью разрешить противоречие в интересах той или иной стороны или на основе компромисса между ними.

Третья фаза международного конфликта заключается в использовании сторонами (с последующим усложнением системы политических отношений и действия всех прямых и косвенных участников данного конфликта) достаточно широкого диапазона экономических, политических, идеологических, психологических, моральных, международно-правовых, дипломатических и даже военных средств (не применяя их, однако, в форме прямого вооруженного насилия). Речь идет также о вовлечении в той или иной форме в борьбу непосредственно конфликтующими сторонами других государств (индивидуально, через военно-политические союзы, договоры, через ООН).

Четвертая фаза международного конфликта связана с возрастанием борьбы до наиболее острого политического уровня - международного политического кризиса. Он может охватить отношения непосредственных участников, государств данного региона, ряда регионов, крупнейших мировых держав, вовлечь ООН, а в ряде случаев - стать мировым кризисом, что придаст конфликту невиданную ранее остроту и вероятность того, что одной или несколькими сторонами будет использована военная сила.

Пятая фаза - это международный вооруженный конфликт, начинающийся с ограниченного конфликта (ограничения охватывают цели, территории, масштаб и уровень ведения боевых действий, применяемые военные средства, количество союзников и. их мировой статус). Затем, при определенных обстоятельствах он развивается до более высокого уровня вооруженной борьбы с применением современного оружия и возможным вовлечением союзников одной или обеими сторонами. Если рассматривать эту фазу международного конфликта в динамике, то в ней можно выделить целый ряд подфаз, означающих эскалацию военных действий, но об этом более подробно будет сказано ниже.

Шестая фаза международного конфликта - это фаза урегулирования, предполагающая постепенную деэскалацию, снижение уровня интенсивности, более активное вовлечение дипломатических средств, поиск взаимных компромиссов, переоценку и корректировку национально-государственных интересов. При этом урегулирование конфликта может стать следствием усилий одной или всех сторон конфликта либо начаться вследствие давления со стороны "третьей" стороны, в роли которой может оказаться крупная держава, международная организация либо мировое сообщество в лице ООН.

Наиболее приемлемая форма урегулирования международного конфликта - это достижение баланса интересов его сторон, что позволяет в конечном счете устранить саму причину конфликта. В случае, если подобного баланса достичь не удается, мало того, интересы одной из сторон вследствие военного поражения подавлены, то конфликт переходит в латентную форму, которая в любой момент может при благоприятных внутренних и международных условиях снова возродить конфликт. В процессе урегулирования конфликта необходим учет социокультурной среды каждой сторон, а также уровня и характера развития системы международных отношений. В соответствии с этим выделяются три модели урегулирования конфликта: гегемонистская, статусная и ролевая.

Первая из них соизмеряет поведение сторон с установками "центра силы" и ориентирована на использование насилия или угрозы насилия, а в стратегии решения склонна к игре с "нулевой суммой", в которой выигрыш одной стороны равен проигрышу другой.

Вторая модель соизмеряет поведение конфликтующих сторон с физическими действиями, необходимыми для поддержания или восстановления баланса сил; процессуально расширяет конфликтное поле до включения в него предмета спора, вызвавшего конфликт, а в стратегии решения склонна к урегулированию на основе паритета или правовых норм.

Ролевая модель международного конфликта структурно соразмеряет физическое поведение с необходимостью как достижения своих целей, так и воздействия на цели другой стороны, процессуально расширяет поле до включения в него всей конфликтной ситуации, предшествовавшей обращению к физическим действиям, а в стратегии решения склонна к разрешению или даже урегулированию конфликта.

На любой из рассмотренных первых пяти фаз международного конфликта может начаться альтернативный, не эскалационный, а деэскалирующий ход развития, воплощающийся в мирном зондаже и перерыве в военных действиях, переговорах об ослаблении или ограничении данного конфликта. При подобном альтернативном развитии может произойти ослабление, "замораживание" или ликвидация данного кризиса или даже конфликта на основе достижения компромисса между сторонами по поводу лежащего в основе конфликта противоречия. Вместе с тем на этой фазе возможен, при определенных условиях, и новый цикл эволюционного или взрывного развития конфликта, например, от мирной к вооруженной фазе, если конкретное противоречие, лежащее в его основе, не будет "изжито" целиком и на достаточно длительный период. Возможное развитие международного конфликта весьма сложно втиснуть в рамки какой-либо схемы, особенно в виде сетевого графика. Однолинейная схема не в состоянии передать всей сложности реального развития событий:

- перехода от сотрудничества сторон к конфронтации;

- изменений их интересов, целей и стратегии в ходе конфликта;

- применения ими разнообразных комбинаций мирных и военных средств;

- степени вовлечения других участников в борьбу и сотрудничество в данном конфликте;

- непосредственного развития вооруженного конфликта;

- эволюции и самих международных условий и т.д.

Рассмотрение сущности международного конфликта, породивших его противоречий, содержания структуры и процесса развития позволяет найти решение вопроса, связанного с типологией конфликтов, поскольку без построения типологии и классификации международных конфликтов невозможно вести анализ социально-политической сущности, содержания и форм международных конфликтов на сколько-нибудь серьезной теоретической основе. Необходимо отметить, что в современной конфликтологии нет достаточно устоявшейся типологии международных конфликтов. Имеющиеся методики, при всей схожести между собой, нередко имеют принципиальные отличия. В самом общем плане классификацию международного конфликта можно провести по целому ряду оснований, к которым относятся:

- цивилизационно-культурологические особенности;

- причины возникновения конфликта;

- противоречия, лежащие в его основе;

- характер участников; масштабы;

- применяемые средства;

- характер развития;

- социально-психологические факторы конфликта;

- длительность конфликта.

4. Конфликты и международно-политический кризис. Развитие международного конфликта непосредственно связано с характером противоречий в интересах различных государств, а также с уровнем развития системы международных отношений, действующими в ней структурными взаимосвязями и взаимозависимостями. В принципе современный уровень развития международных отношений позволяет решать практически любые международные проблемы, вызванные столкновением интересов государств и народов, на ранних фазах международного конфликта политико-дипломатическими средствами, не доводя дело до политического кризиса и тем более - до вооруженного конфликта. События последних лет, в частности "бархатные" революции в странах Восточной Европы, это достаточно наглядно продемонстрировали. Вместе с тем несовершенство международно-правовых норм, слабость международных "третейских" организаций, включая ООН, узкокорыстные интересы правящих элит в целом ряде современных государств побуждают, как и тысячелетия назад, в качестве главного аргумента для решения международного спора приберегать к силе или накапливать, готовить ее.

В самом общем плане внешнеполитическая сила государства представляет собой степень и интенсивность воздействия его совокупной мощи на систему международных отношений или ее отдельные элементы в целях достижения национально-государственных интересов. Вместе с тем сила государства не равна его совокупной мощи, хотя от уровня ее непосредственно и зависит. В данном случае связь скорее генетическая: по своему происхождению внешнеполитическая сила вытекает из совокупной мощи государства, которая и определяет возможности силы. В то же время с точки зрения функциональной внешнеполитическая сила государства нацелена на решение экономических, политических, военных и других задач в системе международных отношений, тогда как совокупная мощь государства обеспечивает не только внешнеполитическое, но и прежде всего внутреннее развитие и функционирование страны.

Оперируя внешнеполитической силой на международной арене в целях достижения своих интересов, государство неизбежно сталкивается с силовым противодействием других стран либо системы международных отношений в целом. Вследствие этого достижение национально-государственных интересов не только результат силового воздействия, но и умение им распорядиться правильно, с наибольшей эффективностью. В этом плане выделяются несколько наиболее общих методов задействования силы в системе международных отношений - это убеждение, принуждение и подавление. Основным критерием их дифференциации выступают степень, интенсивность и структура элементов совокупной мощи государства, задействованных для решения внешнеполитических проблем.

Метод убеждения - это комплекс мер, принимаемых государством в отношении другого государства или их политических объединений с целью создания благоприятных условий для реализации национально-государственных интересов во внешнеполитической обстановке. Этот метод наиболее эффективен на ранних стадиях конфликта и позволяет урегулировать противоречия между государствами политико-дипломатическими средствами за счёт убеждения другой стороны в бесперспективности или необоснованности её претензий, в необходимости коррекции внешнеполитических интересов в целях сохранения статус-кво. На этом этапе активно используются двусторонние и многосторонние консультации, заявления о намерениях, формируются группы давления., с тем чтобы довести до противоположной стороны сведения о собственных интересах, возможных границах компромисса, о составе союзников, соотношении сил и вероятных способах действия в случае ее отказа от заявленных претензий. Данный метод действия - повседневная рутина дипломатической деятельности.

Метод принуждения - это комплекс мероприятий государства или группы государств, направленных на то, чтобы, используя силу, навязать другому государству или группе государств свою волю. Принуждение отличается большей решительностью действий и более интенсивным использованием совокупной мощи государства для достижения своих целей. Как правило, в международной практике принуждение используется на кризисной фазе конфликта в качестве средства предотвращения или остановки его кризисного развития.

Наиболее решительным и интенсивным методом действия силы является метод подавления. Подавление - это полное лишение противника возможности к сопротивлению либо уничтожение его при помощи военной силы. При подавлении интенсивность действий государства предельно возрастает. Следствием подавления является разрешение международного конфликта либо переход его в латентное состояние. В случае использования методов принуждения и подавления сила выступает в качестве основы насилия. То есть сила и насилие как таковые не совпадают между собой. Сила определяет насилие, его возможности. Насилие есть одна из форм действия силы, точнее, крайняя форма использования силы методом принуждения или подавления.

Процесс развития международного кризиса весьма тесно связан с внешней политикой заинтересованных сторон. Существуют две принципиально различные линии поведения государств в международных кризисах: линия на стимулирование и линия на предотвращение, мирное политическое разрешение кризисов. Значительная роль здесь принадлежит и мировому сообществу, способному оказать активное воздействие на политику вовлеченных в международный конфликт государств. Развиваясь как особая форма политических отношений в русле и в рамках международного конфликта, международный кризис приобретает и тенденции относительно самостоятельного развития, которые могут сказываться на течении всего конфликта, изменять это течение, характер, структуру, содержание и процесс развития самого конфликта. Именно на фазе международного кризиса чаще всего происходит интернационализация конфликта, поскольку здесь осуществляется перестройка его структуры: политические интересы, цели, средства, отношения начинают постепенно дополняться военными. Международный политический кризис чаще, чем любая другая фаза конфликта, выходит из-под контроля сторон. Он может дать "добро" активному вовлечению в конфликт военной силы. Поэтому, как правило, неуправляемое развитие международного кризиса приводит к вооруженному конфликту.

5. Военные конфликты в МО. Они представляют собой социальное явление, обнаруживающее себя как следствие использования военной силы в отношениях между государствами и народами. Еще в древние времена военная сила с успехом использовалась для решения споров между государствами. Причем применялась она, как правило, не стихийно, а в силу вполне осознанных и вполне определенных обстоятельств, вынуждавших политиков прошлого обращаться к этому средству. Свидетельством отмеченного факта могут служить мысли, высказывания и поступки знаменитых людей прошлого. В Древней Греции философ Гераклит Эфесский уделял серьезное внимание вопросам использования военной силы и исследованию роли войны в жизни людей. Война, по Гераклиту, - отец всего, царь всего; одних она выявила богами, других -людьми, одних она сделала рабами, других - свободными. Величайший мыслитель древности Аристотель считал, что война представляет собой практическую добродетель, выделяющуюся среди других красотой и величием. В качестве фундаментальной основы государства военную силу рассматривал Николо Макиавелли. Он считал, что правитель может многие свои дела поручать помощникам, но одно дело он не должен поручать никому. Таковым является военное искусство. Если правитель отдает это дело в руки своих слуг, то он обрекает себя на величайшую опасность, рискуя потерять власть.

Времена менялись, развивалось представление о силе государства, ее содержании, совершенствовались формы и способы ее использования. Но фактически ничего не менялось в главном. И сегодня, как и сотни лет назад, очень многие продолжают рассматривать военную силу как основную составляющую могущества государства. В современном мире весьма явно обозначилась тенденция усиления и углубления взаимосвязи и взаимозависимости всех субъектов системы межгосударственных отношений. В этих условиях любые изменения в этой системе оказывают влияние на характер межгосударственных взаимодействий в целом. Происходит "уплотнение" международных отношений, которое сопровождается все более тесным переплетением экономических и политических интересов разных стран, распространением их на всю систему международного общения. Существенным фактором, дестабилизирующим межгосударственные отношения, являются военные конфликты, к возникновению которых весьма часто приводят попытки политиков реализовать национально-государственные интересы военно-силовым способом. Сегодня такие конфликты представляют серьезную опасность для человечества. Эта опасность определяется следующими моментами:

- военные конфликты уносят миллионы человеческих жизней, подрывая жизненные силы целых народов;

- в условиях углубления взаимозависимости и взаимосвязи всех членов мирового сообщества любой военный конфликт при определенных условиях может превратиться в своеобразный "детонатор" новой мировой войны, огонь которой способен уничтожить всё живое на Земле;

- военные конфликты сегодня являются весомым дополнением ко всем факторам, действие которых негативно сказывается на состоянии среды обитания человека;

- военные конфликты оказывают негативное влияние на морально-психологический климат регионов, континентов и всего мирового социума в целом, поскольку вынуждают человечество жить в постоянном ощущении тревоги и страха перед угрозой возможного возникновения мировой войны.

В современной теории и практике международных отношений широко употребляется понятие "военный конфликт". В этой связи возникает целый ряд трудностей, так как фактически все признаки, определяющие рассматриваемое понятие, относятся в равной мере и к термину "война". Налицо теоретическая, а вместе с ней и практическая проблема идентификации военного конфликта. Решение обозначенных проблем предполагает выявление таких признаков военного конфликта, которые позволили бы отличить его, с одной стороны, от войны, а с другой - от различных военных акций, предпринимаемых государствами в отношении друг друга. Названные проблемы имеют под собой реальную основу, которую составляют действительные события, а не абстрактные теоретические изыскания. Во множестве случаев весьма трудно однозначно утверждать, что представляет собой исследуемое явление - конфликт или войну. Война во Вьетнаме, например, для одной стороны (Вьетнама) была, бесспорно, войной, а для другой стороны (США) - лишь локальным (причем удаленным) конфликтом. Подобная ситуация имела место и при оценке военного столкновения между СССР и Афганистаном. Отмеченный аспект проблемы является практическим. Но есть еще и аспект теоретический. Понятие "военный конфликт", используемое в широком смысле, включает в себя любые военные столкновения, в том числе и мировые войны. С другой стороны, это понятие в современной научной литературе и политической практике употребляют по отношению к таким военным коллизиям, которые обладают особыми чертами. К таким чертам военных столкновений можно отнести:

- двустороннюю борьбу с использованием средств военного насилия как одной, так и с другой стороны;

- географически локализованный масштаб ведения боевых действий;

ограниченное, как правило, использование сил и средств военного насилия;

относительную ограниченность частных, регионально-ситуативных целей, которые стороны преследуют в споре;

- относительную управляемость развития конфликтных отношений между сторонами спора.

Как уже отмечалось, процесс конфликтного взаимодействия противостоящих сторон разворачивается, как правило, на географически ограниченной территории. В пограничных конфликтах, например, это районы, прилегающие к границе, в территориальных конфликтах - спорные земли, в межнациональных конфликтах - регионы компактного проживания определенных национальных групп населения. Однако бывают и исключения, когда действия противостоящих сторон распространяются на всю территорию страны, вовлеченной в конфликт. Такие исключения могут быть обусловлены малой территорией одной из участвующих в военном конфликте сторон /или обеих/, а также возможностями применяемого в вооруженной борьбе оружия. Локализованность, в совокупности с другими чертами конфликта, может выступать, как представляется, признаком, позволяющим опознать военный конфликт и - в первом приближении – отличить его от войны.

Следующий признак - это ограниченность частных, регионально-ситуативных целей противостоящих в конфликте сторон. Когда мы говорим о частных, регионально ограниченных целях, то имеется в виду стремление различных субъектов межгосударственного взаимодействия обеспечить для своего развития более выгодные условия по сравнению с соседями, сочетаемое с пониманием и признанием факта их существования. Этот момент очень важен для определения военного конфликта.

Военный конфликт предполагает активные действия со стороны обоих участников спора. В том случае, если сила, используемая одним из участников столкновения, не встречает военно-силового противодействия со стороны другого, то нет и самого военного конфликта, а есть односторонняя военная акция. В этом обнаруживается общность военного конфликта и войны, о которой известный военный теоретик прошлого века К. Клаузевиц писал, что война при абсолютной пассивности одной стороны вообще не мыслима. В то же время данное утверждение дает основания говорить о существовании различия между военным конфликтом и всеми возможными односторонними акциями, что имеет существенное практическое значение для урегулирования межгосударственных отношений на основе норм международного права.

Следующим отличительным признаком военного конфликта является, как уже было отмечено, относительно ограниченное использование сторонами столкновения сил и средств насилия. Использование в данном случае понятия "военное насилие" обосновано тем, что термин "вооруженное насилие" (столь часто употребляемый в печати) не вполне точно отражает реальные ситуации, для характеристики которых он применяется.

В целом, если применить рассмотренные признаки для анализа военного конфликта и для оценки войны, то можно прийти к выводу, что они в определенной степени присущи и войне. Идя вслед за К. Клаузевицем, можно сказать, что все необходимое, требуемое для определения военного конфликта, нередко ускользает от теории. Однако из подобных теоретических абстракций все же можно найти весьма несложный выход. Он состоит в том, что военный конфликт может рассматриваться как неразвитая война. Если воспользоваться аналогией, то можно сказать, что разница между конфликтом и войной такая же, например, как разница между ребенком и взрослым. И ребенок, и взрослый подпадают под общее понятие "человек". И все же разница между ними очевидна. Ребенок отличается от взрослого не только внешне, он имеет и свои физиологические и психологические особенности. Точно так же и военный конфликт, в сравнении с войной, обнаруживает свои собственные особенности.

Среди признаков, которые могут быть использованы для идентификации военного конфликта, был назван и такой признак, как относительная управляемость развитием конфликтных отношений между участниками спора. Этот признак представляется наиболее важным. В совокупности с уже упоминавшимися признаками, он позволяет уточнить результаты первичной идентификации военного конфликта и обеспечивает возможность получить весьма прочные основания для обнаружения различий между войной и военным конфликтом. Управляемость конфликтным процессом предполагает существование коммуникативных каналов между сторонами спора, позволяющих им осуществлять обмен информацией. Иначе говоря, в конфликте всегда имеется механизм "обратной связи". Этот механизм обеспечивает возможность реализации двусторонних мер реальными или потенциальными участниками конфликта в целях его урегулирования и предотвращения. Если же между участниками конфликтного процесса прекращается обмен информацией, то конфликт перестает быть управляемым. В этом случае "включаются" другие механизмы, генерирующие силы эскалации. Эскалационные процессы могут привести военный конфликт к перерастанию в войну.

Конфликт не предполагает конфронтации абсолютно по всем вопросам. В этом его весьма важная отличительная черта. Противостояние в конфликте стороны в силу этого могут осознать себя не только соперниками, но и зависимыми друг от друга партнерами, Это ощущение позволяет участникам конфликта осознавать всю важность и полезность конструктивных двусторонних мер, направленных на блокирование механизмов эскалации конфликтных отношений. Война же, если она началась, представляет собой процесс, вышедший из-под контроля. Единственным средством, позволяющим контролировать этот процесс, является максимально эффективное (в соотношении с противником) использование своей военной силы с целью уничтожения противника или навязывания ему определенных условий и требований. Но и это средство весьма ненадежно, ибо противостоящие в войне стороны стремятся действовать по максимуму. Это стремление, в свою очередь, инициирует действие сил эскалации, которые постепенно сокращают (а часто и вовсе исключают) какое-либо ограничение в применении военных сил и средств. Таким образом, относительная управляемость конфликтными отношениями участников военного столкновения, как представляется, может выступать устойчивым признаком в идентификации военного конфликта.

В целом необходимо отметить, что проблема исследования военного конфликта является весьма сложной. Теоретические и методологические ориентиры, рассмотренные выше, не претендуют на истину в последней инстанции. Однако они могут быть полезными для продолжения исследований военного конфликта как социального феномена. В научной литературе существует множество гипотез и концепций, каждая из которых предлагает собственные рецепты разрешения социальных конфликтов вообще и военно – политических, в частности. В качестве иллюстрации можно привести весьма интересные разработки, осуществленные в Гетебергском институте социальной экологии (Швеция). Ее авторы сравнивают процесс развития конфликта со спуском по лестнице, различая в нем три фазы. Первая названа ими “От надежды к страху” и включает три ступени.

Первая – “Дискуссия и аргументы”, где, по утверждению шведских исследователей, стороны замыкаются на своих собственных стереотипах. Вторая ступень – “Споры и доведение их до крайности”, когда стороны еще “играют по правилам”, но лишь для того, чтобы показать, как не прав противник. Мышление участников спора становится односторонним, неспособным понимать позиции соперника. Третья ступень – “Время действовать, а не говорить”. Противники демонстрируют твердость своих позиций. Мышление уже не имеет никаких оттенков. Все воспринимается в черно-белом цвете. Прекращаются контакты вербального характера. На первый план выходит проблема интерпретации поведения соперника.

Вторая фаза называется “От страха – к потере облика”. Она также включает три ступени. Четвертая ступень – “Ложные образы”. Представления друг о друге превращаются в стереотипы. Начинается борьба. Пятая ступень – “Потеря облика”. Атмосфера становится все более грозной, атаки сторон друг на друга – все яростнее. Все действия интенсифицируются. Шестая ступень – “Угрозы и власть”. На этой ступени противники готовы использовать всю власть для того, чтобы убрать со своей дороги соперника. Действия участников конфликта находятся на грани контроля.

Третья фаза конфликтного процесса названа шведскими учеными “Потеря воли – путь к насилию”. В рамках этой фазы стороны используют любые средства. На конечной стадии противников не останавливает даже возможность собственной гибели. Эта фаза, как и две предыдущие, также включает три ступени. Седьмая ступень – “Ограниченное разрушение и насилие”. Разум сторон парализован. Ими движет лишь одно стремление – нанести ущерб противнику и заставить его уступить. Восьмая ступень – “Разрушение нервного центра”. На этой ступени разрушение и насилие ужесточаются. Они направлены на “нервный центр противника” (система принятия решений или управляющая система). Девятая ступень – “Тотальное разрушение, включая и саморазрушение”. На этой ступени противники используют всю свою силу. На карту поставлено все.

Шведские авторы приходят в конечно счете к выводу, что вся эскалация конфликта напоминает развитие болезни и представляет собой смертельный процесс. Сила смерти, по их мнению, начинает работать уже на первой ступени, хотя еще в весьма невинной форме. Если сразу же не осуществить диагностику конфликтных отношений и не принять срочных “терапевтических” мер, то опасность, которая на начальных стадиях конфликтного развития представляется не очень значительной, может привести противников к гибели. Диагностика конфликтного процесса, осуществленная учеными из Гетеборга, не только интересна в познавательном плане, но и весьма практична с точки зрения выявления различного рода индикаторов, позволяющих судить об изменении конфликтных отношений. Вместе с тем девять ступеней, ведущих вниз, в небытие, напоминают о “девятом вале” международного шторма, способном погубить все человечество, если его представители не научатся контролировать и направлять использование силы и насилия в международных делах.

Исследования в области международных отношений и конфликтов представляют одно из направлений в развитии научной мысли XX в. Классиком американской политической мысли в этой области является Ганс Моргентау (1904-1982). Его научная карьера связана с Чикагским университетом, где он в течение 20 лет возглавлял Центр по изучению внешней и военной политики. Он является одним из отцов-основателей школы "политического реализма".

Главная концепция, разработанная Моргентау, - концепция "интереса", определяемого в терминах силы (влияния). Эта концепция "вносит рациональность в политическую науку, делая возможным теоретическое осмысление политики. Она выявляет во внешней политике удивительную целостность; таким образом, американская, британская или российская политика, последовательная сама по себе, предстает как рациональная, понятная цепь событий, независимо от различных мотивов, предпочтений, интеллектуальных и моральных качеств сменяющих друг друга государственных деятелей".

Международная политика, как и любая политика, считал Моргентау, есть борьба за влияние. Эта борьба универсальна во времени и пространстве, что неопровержимо вытекает из опыта. Любая политика стремится либо к сохранению мощи, либо к усилению мощи, либо к демонстрации мощи. Этим трем образцам политики соответствуют и три типа международного поведения (сохранение статус-кво, политика империализма и политика поддержания престижа).

Элементом мощи нации является дипломатия. Дипломатия должна быть в состоянии обеспечить национальные интересы мирными средствами. Четыре основных правила дипломатии таковы: 1) нужно быть свободным от доктрин, способных вызвать дух войны, от одержимости абстрактными идеями; 2) внешнеполитические цели должны формулироваться через призму национального интереса и быть поддержаны адекватно мощью; 3) дипломатия должна видеть политическую ситуацию с точка зрения других стран, 4) страны должны быть готовы к компромиссу по всем вопросам, которые не являются для них жизненно необходимыми.

Общая теория конфликтов

Представители так называемой общей теории конфликтов (К. Боулдинг, Р. Снайдер и др.) не придают существенного значения специфике международного конфликта как одной из форм взаимодействия между государствами. К этой категории они нередко относят многие события внутренней жизни в отдельных странах, влияющие па международную обстановку: гражданские волнения и войны, государственные перевороты и военные мятежи, восстания, партизанские действия и пр. Задачей К. Боулдинга, одного из создателей общей теории, была разработка модели, пригодной для каждого отдельного случая.

Известный английский социолог Антони Гидденс рассмотрел вопрос о связи противоречий и конфликтов. Согласно Гидденсу, противоречия - это объективно существующие различия в системе отношений. Но противоречия не всегда влекут за собой конфликты. Для превращения противоречий в конфликт необходимо осознание этих противоречий, соответствующая мотивация поведения.

Боулдинг понимал соотношение противоречия и конфликта так же, как и А. Гидденс. По Боулдингу, конфликт - это осознанное и созревшее противоречие и столкновение интересов. В соответствии с уровнем организации сторон, конфликты рассматривались на уровне индивидуума, группы и организации. Типология конфликтов, предложенная общей теорией (конфликты между индивидуумами, между изолированными в пространстве группами, между пересекающимися группами, между гомогенными организациями, между гетерогенными организациями и др.) была формальна и не многим помогала содержательному исследованию.

Этим же качеством отличалась теория конфликтов Раппопорта, получившая название "социальной физики". Тем не менее теория Раппопорта позволила систематизировать многообразные конфликты и свести их к трем типам: "война", "игра" и "спор". Эти типы конфликтов отличаются разной степенью напряженности, разными средствами и возможностями в плане регулирования.

Д. Эптер добавил к этой классификации еще и "повод" конфликта. Согласно добавлению Эптера, конфликты типа "война" возникают по поводу ценностей, типа "игра" - по поводу интересов, типа "спор" - по поводу предпочтений. Эптер считал, что главный вопрос теории конфликтов состоит в том, как трансформировать ценностный конфликт в конфликт интересов, т.е. в конкуренцию или даже в кооперацию.

Европейская школа в изучении конфликтов: М. Дюверже, Д. Дойч, Р. Дарендорф, И. Галтунг. В отличие от сциентистской теории конфликтов американской школы политического анализа, европейский подход к конфликтам опирался на длительную традицию, был очень широко представлен и отличался содержательностью и конкретностью.

Р. Дарендорф (род. в 1929) - немецкий социолог и политический деятель, создатель теории социального конфликта. Согласно Дарендорфу наличие господства и подчинения в современном обществе ведет к конфликтам. Дарендорф считал, что конфликты в обществе представляют собой вполне нормальное, закономерное явление и критиковал теорию структурного функционализма

Т. Парсонса, представителя Гарвардской школы политического анализа, за функционалистские и интегративные теории, согласно которым конфликт - это социальная аномалия, своего рода болезнь, которую надо преодолеть. Еще в 1959 г. Дарендорф сформулировал, в чем состоят основные расхождения американского подхода и в частности, структурного функционализма, и европейского подхода, где конфликт со времен Маркса и Зиммеля трактовался как мотивационная основа политической жизни. Согласно последнему подходу, любое общество демонстрирует признаки несогласия и конфликтов, насилие одной части по отношению к другой.

М. Дюверже (род. в 1917) - французский социолог, политолог, создатель юридической социологии, профессор политической социологии в Сорбонне, руководил Центром сравнительного анализа политических систем при президенте Французской Республики. В работах "Политические партии", "Социология политики: элементы политической науки", "Янус. Два лика Запада" и др. он сформулировал концепцию двуличия власти, которая выводилась из теории механической и органической солидарности. Власть изначально двулична, так как политика представляет собой борьбу между индивидами и группами за власть, в которой победители пользуются привилегиями в ущерб побежденным и одновременно обращают все ресурсы государства на построение социального порядка, выгодного им. Исходя из такого понимания власти, М. Дюверже, как и Д. Дойч, стремились к объединению функционального, интегративного подхода, к конфликтам и противоположной ему теории, к переходу от противопоставления "согласия" и "конфликта" к признанию их взаимозависимости.

И. Галтунг (род. в 1930) - норвежский социолог, основатель и первый директор Международного института исследований проблем мира - работает в области социологии конфликта, развития стран "третьего мира", международных отношений и футурологии- (наиболее известные работы Галтунга "Эссе по методологии", "Эссе в области международных исследований", "Третий мир", "Альтернатива есть! Четыре дороги к миру и безопасности"). Галтунг предложил различать проблемные ситуации и конфликты. Проблемные ситуации - это технические задачи, требующие для своего решения мастерства, а конфликты - это политические задачи, и для их решения нужна сила.

Теория «управления конфликтами».

До нынешнего времени среди специалистов-конфликтологов в России и за рубежом не сложился единый подход к базовым понятиям конфликтологии. В работах на эту тему сплошь и рядом используются, и часто в виде взаимозаменяемых, понятия «контроль над конфликтами», «урегулирование конфликтов», «предотвращение конфликтов», «ограничение конфликтов» и др. Как правило, это связано с двумя обстоятельствами: во-первых, с действительно глубоким интересом к проблеме, который проявили специалисты-международники еще во времена «холодной войны» (Т. Шеллинг, А. Раппопорт, Д. Зингер, Б. Рассет и др.), а, во вторых, с тем фактом, что огромное число имеющихся или бывших в прошлом международных конфликтов в силу разных причин не укладываются пока еще в единую схему управления.

Уже со времен войны в Корее (1950-1953) стало ясно, что региональные конфликты в условиях соревнования двух мировых систем могут с поразительной легкостью перерастать свои начальные рамки и выливаться в более обширные столкновения. Это уже тогда поставило в повестку дня великих держав, ответственных за поддержание международного мира, вопрос об управлении, хотя бы частичном, конфликтными ситуациями. Так были решены проблемы, если не управления, то хотя бы прекращения конфликтов в Корее (1953), Индокитае (1954), Лаосе (1962).

Но все же в условиях «холодной войны» в сфере управления конфликтами доминировал подход, сформулированный Т. Шеллингом: «мы все, в конце концов, участники конфликта, и наш интерес состоит в том, чтобы его выиграть». Поэтому очень часто под термином «управление конфликтом» подразумевалось стремление не столько держать конфликт в каких-то приемлемых рамках, сколько встроить любой конфликт - локальный, региональный, глобальный - в определенную схему взаимодействия с противоположной стороной и использовать эту схему в качестве стратегии давления на нее то ли с помощью угрозы эскалации конфликта до неприемлемых степеней (ядерный удар), то ли за счет географического перенесения противоборства в те регионы, где у другой стороны была более высокая степень уязвимости (Карибский кризис), то ли с помощью сочетания того и другого (концепция «двух с половиной войн»).

Этот подход просуществовал до того времени, когда у СССР появились надежные средства доставки ядерного оружия до американской территории и в отношениях между ядерными державами возникла ситуация взаимного гарантированного сдерживания (или, согласно другим определениям, уничтожения -ВГУ). На этом этапе (поскольку обе стороны не хотели доводить конфликт до крайней степени в силу ее неприемлемой разрушительности) концепция «управления конфликтом» претерпела очередную модификацию и стала больше ориентироваться на создание механизмов, во-первых, предотвращения несанкционированного, случайного возникновения ядерного конфликта («горячая линия» между Москвой и Вашингтоном, договоренности относительно исключения рисков технического или психологического характера), а, во-вторых, ограничения и ликвидации «дестабилизирующих» систем вооружений, которые могли бы спровоцировать какую-либо из сторон пойти на крайние меры в кризисе.

Р. Даррендорф, применяя в качестве основных критериев (переменных конфликта) различение степени насильственности и интенсивности, идет именно по этому пути. Переменная насильственности относится к формам проявления конфликта, помогает выявлять средства, которые выбирают борющиеся стороны, чтобы отстоять свои интересы. Здесь он приводит своеобразную шкалу насильственности и «пункты» на ней (виды конфликта в зависимости от проявления насилия). На одном полюсе у Р. Даррендорфа «пункты»: война, гражданская война, вообще вооруженная борьба с угрозой для жизни участников, на другом - беседа, дискуссия, переговоры в соответствии с правилами вежливости, с открытой аргументацией. Между этими полюсами - большое количество насильственных форм столкновения между группами - забастовка, конкуренция, ожесточенно проходящие дебаты, драка, попытка взаимного обмана, угроза, ультиматум и т.п. Международные отношения послевоенного времени дают многочисленные примеры для дифференциации насильственности конфликтов: от. «духа Женевы» через «холодную войну» по поводу Берлина - до «горячей войны» в Корее. Переменную интенсивности Р. Даррендорф относит к степени участия пострадавших в конфликте.

Концепция Хантингтона о столкновении цивилизаций

В статье "Столкновение цивилизаций" (1993) С.Хантингтон отмечает, что если XX столетие являлось веком столкновения идеологий, то XXI столетие станет веком столкновения цивилизаций или религий. При этом конец холодной войны рассматривается как исторический рубеж, разделяющий старый мир, где преобладали национальные противоречия, и новый мир, характеризуемый столкновением цивилизаций.

В научном плане эта статья не выдерживает критики. В 1996 г. С.Хантингтон опубликовал книгу "Столкновение цивилизаций и перестройка мирового порядка", которая явилась попыткой привести дополнительные факты и аргументы, подтверждающие основные положения и идеи статьи и придать им академический вид.

Основной тезис Хантингтона состоит в следующем: "В мире после холодной войны самые важные различия между народами - не идеологические, политические или экономические, а культурные". Люди начинают идентифицировать себя не с государством или нацией, а с более широким культурным образованием - цивилизацией, ибо цивилизационные различия, сложившиеся столетиями, "более фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями и политическими режимами... Религия разделяет людей сильнее, чем этническая принадлежность. Человек может быть полуфранцузом и полуарабом и даже гражданином обеих этих стран (Франции и, скажем, Алжира - К.Г.). Куда сложнее быть полукатоликом и полумусульманином".

Хантингтон выделяет шесть современных цивилизаций - индуисткую, исламскую, японскую, православную, китайскую (sinic) и западную. В дополнение к ним он считает возможным говорить еще о двух цивилизациях - африканской и латиноамериканской. Облик нарождающегося мира, утверждает Хантингтон, будет определяться взаимодействием и столкновением этих цивилизаций.

Хантингтоном озабочен прежде всего судьбами Запада, и главный смысл его рассуждений состоит в противопоставлении Запада всему остальному миру по формуле "the west against the rest", т.е. Запад против остального мира.

По Хантингтону господству Запада приходит конец и на мировую арену выступают незападные государства, которые отвергают западные ценности и отстаивают собственные ценности и нормы. Продолжающееся сокращение материального могущества Запада еще больше уменьшает притягательность западных ценностей.

Потеряв могущественного врага в лице Советского Союза, который служил мощным мобилизующим фактором консолидации, Запад настойчиво ищет новых врагов. По мнению Хантингтона, особую опасность для Запада представляет ислам в силу демографического взрыва, культурного возрождения и отсутствия центрового государства, вокруг которого могли бы консолидироваться все исламские страны. Фактически ислам и Запад уже находятся в состоянии войны. Вторая серьезная опасность исходит из Азии, особенно из Китая. Если исламская опасность связана с неуправляемой энергией миллионов активных молодых мусульман, то азиатская опасность вытекает из господствующих там порядка и дисциплины, способствующих подъему азиатской экономики. Успехи в экономике укрепляют самоуверенность азиатских государств и их стремление влиять на судьбы мира.

Хантингтон выступает за дальнейшее сплочение, политическую, экономическую и военную интеграцию западных стран, расширение НАТО, вовлечение Латинской Америки в орбиту Запада и предотвращение дрейфа Японии в сторону Китая. Поскольку же главную опасность представляют исламская и китайская цивилизации, Западу следует поощрять гегемонию России в православном мире.

К настоящему времени в ТМО сложилась общая концепция международного конфликта и способов его преодоления субъектами конфликта и посредниками.

Одно из признанных в западной политической науке определений международного конфликта дано К. Райтом в середине 60-х годов: «Конфликт есть определенное отношение между государствами, которое может существовать на всех уровнях, в самых различных степенях. В широком смысле конфликт может быть подразделен на четыре стадии:

1. осознание несовместимости;

2. возрастающая напряженность;

3. давление без применения военной силы для разрешения несовместимости;

4. военная интервенция или война для навязывания решения.

Конфликт в узком смысле относится к ситуациям, в которых стороны предпринимают действия друг против друга, т.е. к двум последним стадиям конфликта в широком смысле».

Достоинством этого определения является рассмотрение международного конфликта как процесса, который проходит определенные стадии развития. Понятие «международный конфликт» шире понятия «война», которая является частным случаем международного конфликта.

Для обозначения такой фазы в развитии международного конфликта, когда противостояние сторон сопряжено с угрозой его перерастания в вооруженную борьбу, нередко используется понятие «международный кризис». По своим масштабам кризисы могут охватывать отношения между государствами одного региона, различных регионов, крупнейшими мировыми державами (например, Карибский кризис 1962 года). При неурегулированности кризисы либо перерастают в военные действия, либо переходят в латентное состояние, которое в дальнейшем способно порождать их вновь.

В период холодной войны понятия «конфликт» и «кризис» являлись практическим инструментарием для решения военно-политических проблем противостояния СССР и США, снижения вероятности ядерного столкновения между ними. Существовала возможность сочетать конфликтное поведение с сотрудничеством в жизненно важных областях, находить пути деэскалации конфликтов.

Субъекты конфликта . К ним относятся коалиции государств, отдельные государства, а также партии, организации и движения, борющиеся за предотвращение, завершение и разрешение различных видов конфликтов, связанных с отправлением властных функций. Атрибутом, основной характеристикой субъектов конфликта до последнего времени является сила. Под ней понимается способность одного субъекта конфликта заставить или убедить другого субъекта конфликта сделать то, что в другой ситуации он делать не стал бы. Иными словами, сила субъекта конфликта означает способность к принуждению (2).

Причинами международных конфликтов ученые называют:

» конкуренцию государств;

» несовпадение национальных интересов;

» территориальные притязания;

» социальную несправедливость в глобальном масштабе;

» неравномерное распределение в мире природных ресурсов;

» негативное восприятие сторонами друг друга;

» личную несовместимость руководителей и пр.

Для характеристики международных конфликтов используется различная терминология: «враждебность», «борьба», «кризис», «вооруженное противостояние» и пр. Общепринятого определения международного конфликта пока не существует из-за многообразия его признаков и свойств политического, экономического, социального, идеологического, дипломатического, военного и международно-правового характера.

Исследователи различают положительные и отрицательные функции международных конфликтов. К числу положительных относят:

♦ предотвращение стагнации в международных отношениях;

♦ стимулирование созидательных начал в поисках выходов из сложных ситуаций;

♦ определение степени рассогласованности интересов и целей государств;