Тактическое ядерное оружие в новых геополитических условиях. О применении тактического ядерного оружия

США приступают к модернизации своего тактического ядерного оружия (ТЯО), в том числе того, которое базируется на европейском театре военных действий. Ссылаясь на эксперта Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, британская газета Guardian пишет, что в первую очередь речь идет о примерно 200 тактических ядерных бомбах B-61, размещенных в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции.

В новом военном бюджете США на эти цели выделено 11 миллиардов долларов. 10 миллиардов уйдет на «продление жизни» этих бомб, и еще миллиард будет направлен на их адаптацию под новые истребители-бомбардировщики F-35, которые призваны заменить авиапарк нынешних F-16. Американское ТЯО полностью обновится в Европе к 2019 или 2020 году. «То, что вернется в Европу (после модернизации), будет управляемой ядерной бомбой. А если ее еще и совместить с истребителем F-35, который имеет характеристики «стелс», то это расширит число целей, которым можно будет угрожать из Европы, так как при более точном попадании можно использовать заряд меньшей мощности. Это очень важно, так как образуется меньше радиоактивных осадков. Многих людей это очень беспокоит, так как делает ядерное оружие более удобным для использования», – поясняет Кристенсен. Эксперт при этом отмечает: «Это будет значительным обновлением американского ядерного потенциала в Европе. Это прямо противоречит обещаниям Обамы, сделанным в 2010 году, о том, что он не будет развертывать новое оружие».

Что же толкнуло Обаму на отказ от своего обещания? Оказывается, упрямство России, которая отказывается от переговоров по сокращению своих тактических ядерных вооружений, в которых она, дескать, имеет подавляющее превосходство. И такая аргументация, надо признать, внешне выглядит достаточно убедительной, но только если абстрагироваться от общего баланса военных сил между США и НАТО (да и Китая, если смотреть из Москвы на восток) с одной стороны и России – с другой. Неслучайно позиция США, призывающих Россию к дальнейшему ядерному разоружению, очень смахивает на позицию разного рода ядерных пацифистов (или тех, кто «косит» под пацифизм), которые призывают весь мир к ядерному «нулю». При ныне подавляющем преимуществе американцев (даже не считая армии их союзников по НАТО) в современном высокоточном оружии, да и всем комплексе сухопутных войск, авиации и флота, американцам сегодня было бы крайне выгодно «обнулить» мировые ядерные арсеналы, что гарантировало бы им безоговорочное военное превосходство. После этого они могли бы просто напомнить несговорчивому оппоненту о результатах выигранных ими «бесконтактных» войн в Югославии, Ираке, Афганистане… Если взять, например, сегодняшнее соотношение сил общего назначения между США и НАТО с одной стороны и России с другой, то эксперты оценивают его в диапазоне от 12:1 до 60:1. После такого анализа стремление США побудить Россию к полному ядерному разоружению, согласитесь, выглядит не столь уж миролюбиво.

В этом свете само наличие у России довольно внушительного арсенала ТЯО является очевидным сдерживающим фактором как для военной группировки Запада, так и (хотя об этом наши военные стратеги предпочитают помалкивать) Китая. Наряду с российскими стратегическими ядерными силами (СЯС), именно наше ТЯО не позволяет западным военным стратегам питать иллюзии относительно возможности скоротечной «бесконтактной» победы в пока еще умозрительном военном конфликте с Россией. И потому всякие призывы к радикальному сокращению российского арсенала ТЯО, исходящие, между прочим, и от некоторых наших экспертов, которых уже за одно это можно причислить к доморощенной пятой колонне, преследуют цель подрыва безопасности нашей страны. Более того, наши военные стратеги и ученые, которые как раз озабочены укреплением безопасности страны, призывают модернизировать арсенал ТЯО, сделав его надежным фактором сдерживания против угрозы «бесконтактного» нападения потенциального противника.

Считается, что к началу 1991 года у нас было примерно 22 000 тактических ядерных боеприпасов. Это ядерные заряды авиабомб, боеголовки тактических ракет «Луна», «Точка», «Ока», ядерные боеголовки противолодочного и противокорабельного оружия флота, спецбоеголовки ракет ПВО и ПРО, ядерные мины и ядерные снаряды артиллерии сухопутных войск.

С начала 1990-х годов Россия в одностороннем порядке приняла обязательство о сокращении своего арсенала ТЯО на 75% и выводе его на свою территорию. С тех пор оно исключительно там и находится – в отличие, кстати, от американского ТЯО, которое, в нарушение того же Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), размещено не только в самих США, но и на территории пяти безъядерных государств – Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии и Турции. Да, американцы, как они объявляли, уничтожили все свое ТЯО, включая боеголовки к крылатым ракетам «Томагавк». Единственное, дескать, что у них осталось, – это 500 вышеупомянутых бомб B-61, 300 из которых они хранят у себя, а 200 – в Европе. Но России от этого сокращения особо легче не стало: те же «Томагавки» и без ядерной начинки способны на очень многое. А если взять 200 бомб B-61, размещенных на европейском ТВД (которые к тому же станут к 2019 году высокоточным оружием и будут подвешены под крыло «стелсов» F-35), то для России это фактически такое же стратегическое оружие, как и американские межконтинентальные баллистические ракеты. Если не опаснее: у ТЯО и подлетное время меньше, да и никакая ПРО его не возьмет. Для американцев же наше ТЯО, размещенное исключительно на территории РФ, никакой угрозы вообще не представляет. Пусть европейцы беспокоятся, подыгрывая тем самым американским призывам к ядерному «нулю». И европейцы уже всерьез требуют от России в одностороннем порядке создать на территории нашей страны две безъядерные зоны – в Калининградском анклаве и на Кольском полуострове.

Впрочем, наличие американского ТЯО в Европе (повторим: в нарушение ДНЯО) дает России и козыри на возможных переговорах по этой проблеме. Москва вправе требовать предварительного вывода американского ТЯО из Европы и только потом рассматривать саму возможность переговоров о сокращении ТЯО, требуя, кстати, заодно и сокращения того же французского ядерного арсенала. Кроме того, в настоящий момент Москва наверняка обусловит начало переговоров по ТЯО выдачей США юридически обязывающих гарантий ненаправленности американской ПРО против российских СЯС.

Американцы, разумеется, на такие уступки сейчас не пойдут. Собственно, они и слушать не хотят о выводе своего тактического ядерного оружия с европейского ТВД. Вот и надавили на «упрямую» Москву 11-миллиардной программой модернизации своих авиабомб.

В свою очередь, России, как считают некоторые наши военные эксперты, тоже не мешало бы модернизировать свой арсенал ТЯО. Новое отечественное тактическое ядерное оружие малой и сверхмалой мощности вполне может стать асимметричным ответом России на встающие перед ней угрозы. Об этом пишут на страницах «Военно-промышленного курьера» эксперты Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Игорь Артамонов и Роман Рябцев.

Современные технологии, по мнению экспертов, позволяют создавать новое ТЯО в калибрах основного артиллерийского вооружения, перспективных высокоточных многоцелевых ракетных комплексов и реактивных снарядов РСЗО; при этом практически полностью исключается возможность его использования террористами, даже в случае попадания таких боеприпасов в их руки. Конечно, отмечают эксперты РАРАН, такое решение вызовет резкую критику со стороны соседей России, стран «ядерного клуба», обвинения в снижении порога ядерной войны и т. п.

Но со стороны России эта мера вынужденная. Ведь даже полная реализация Госпрограммы вооружения – 2020 и перманентная реформа Вооруженных сил РФ не обеспечат ей возможность ведения войны шестого поколения со сколь-нибудь серьезным противником, убеждены эксперты. По их словам, возможностей ВС РФ – 2020 хватит, образно говоря, для одновременного проведения лишь нескольких контртеррористических операций – вероятно, для «принуждения к миру» пограничного государства с армией в 20 000 человек. Но их будет явно недостаточно для борьбы с технологически равным, но численно существенно превосходящим противником (армия КНР – более 2,3 миллиона человек, с мобилизационным резервом – более 30 миллионов) или с противостоящей стороной, примерно равной по численности, но значительно превосходящей технологически (армия США – чуть менее 1,5 миллиона человек, армия европейских стран НАТО – чуть более 1,5 миллиона военнослужащих).

Самый маленький в мире ядерный боеприпас – 152-мм артиллерийский снаряд 3БВ3 (Россия).

Фото из книги "Атомный комплекс России"

Проблема нестратегического ядерного оружия (ЯО) относится к числу сложных и малоизученных – как в теоретическом, так и в практическом плане. Об этом достаточно убедительно свидетельствует и весьма ограниченное количество публикаций по ней. Публичное компетентное обсуждение тех или иных аспектов нестратегического ЯО было практически обречено на то, чтобы стать началом серьезной дискуссии.

С учетом сказанного неудивительно, что проведенный 26 апреля в Московском центре Карнеги семинар на тему «Проблемы ограничения нестратегических ядерных вооружений» сразу же вызвал повышенный интерес со стороны специалистов.

С докладами на семинаре выступили член-корреспондент РАН Алексей Арбатов, являющийся председателем программы «Проблемы нераспространения» Московского центра Карнеги; профессор, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин (главный научный сотрудник ИМЭМО РАН); член-корреспондент РАН Анатолий Дьяков – директор Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ (ГУ); генерал-полковник Виктор Есин – ведущий научный сотрудник ИСКРАН; Сергей Ознобищев – заведующий сектором Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

По всей видимости, важным обстоятельством, привлекшим внимание к обсуждаемой теме, стало подписание в апреле 2010 Пражского договора между Россией и США. Стороны, подписавшие договор, обязались вести переговоры о дальнейшем сокращении ядерного арсенала в соответствии с обязательствами по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – «вести переговоры по ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении».

Ссылаясь на положения ДНЯО, США предлагают приступить к сокращению не только стратегического, но и тактического ядерного оружия (ТЯО). Мотив и интерес устремлений США в этом случае вполне объясним: по оценкам экспертов, именно в области ТЯО Россия обладает значительным преимуществом. Ограничение же арсеналов ТЯО «равными потолками» в условиях превосходства НАТО и Китая в силах общего назначения над Россией неизбежно приведет к нарушению баланса в процессе регионального сдерживания.

США ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ

Между тем на днях Соединенные Штаты уже выразили свою заинтересованность в проведении широкой политической дискуссии с Россией, направленной на дальнейшее сокращение ядерного оружия. Об этом сообщила помощник госсекретаря по контролю над вооружением, проверке и соблюдению соглашений Роуз Геттемюллер. Кстати, на свою нынешнюю должность она была назначена с поста директора Московского центра Карнеги. По словам госпожи Геттемюллер, ее шеф Хиллари Клинтон в ходе неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Берлине «подтвердила приверженность устранению диспаритета в нестратегических вооружениях между Вашингтоном и Москвой».

То обстоятельство, что России придется сокращать его более чем другим, не прибавляет оптимизма: период односторонних серьезных сокращений нашей страной вооружения многому ее научил. Кстати, кто-то из американских политиков ранее, объясняя медлительность США в мерах по сокращению, уже высказывался в том духе, что избыток оружия его стране еще никогда не мешал.

На семинаре, проведенном в Московском центре Карнеги, благодаря участию в обсуждении экспертов по политическим, военным и техническим вопросам были охвачены практически все аспекты возможного сокращения нестратегического ЯО.

Ключевым вопросом, поднимавшимся в ходе дискуссии, стала необходимость выработки четкого категориального аппарата в отношении нестратегического ЯО. В настоящее время в соответствии с наиболее распространенной точкой зрения принято считать нестратегическим ЯО все ЯО, не предусмотренное договорами по СНВ и РСМД. В то же время, как отмечалось в выступлениях, нестратегическое ЯО еще не упомянуто в договорах, и, следовательно, его юридический статус не определен.

Подход к ограничению нестратегического ЯО не может быть аналогичен ограничению стратегического ЯО. Принципиальной особенностью носителей нестратегического ЯО является их двойное назначение. Тем самым осложняется процедура контроля, поскольку подобные носители часто находятся в составе сил общего назначения. Возможность осуществления контроля ограничивается и высокой степенью секретности на предзаводских складах, а также специализацией заводов-изготовителей одновременно на демонтаже и сборке боезарядов.

Вдобавок к этому кардинальным образом отличается подход ядерных держав к классификации ЯО в целом. Для многих государств весь их ядерный потенциал является стратегическим. К примеру, французские ударные силы, несущие ракеты типа ASMP (крылатые ракеты воздушного базирования), Россия считает тактическим вооружением, в то время как сама Франция – стратегическим.

ПРИНЦИП «РАВНОГО ПОТOЛКА»

США выдвигали предложение ограничить «равными потолками» все ЯО, хранящиеся на складах. Алексей Арбатов в своем докладе обратил внимание собравшихся на недостатки данного предложения. По его мнению, США не могут требовать равенства с Россией в отношении ТЯО. Наши государства находятся в различных условиях: Россия расположена в пределах досягаемости всех ядерных держав, включая Корею, в то время как для США угрозу представляют только Россия и Китай. То есть для России – в отличие от США и многих других держав – ТЯО играет более существенную роль при обеспечении национальной безопасности, выступая важнейшим средством сдерживания.

Анатолий Дьяков в своем выступлении затронул вопрос «возвратного потенциала», который в США составляет около 2000 единиц против нескольких сотен наших. Он сделал акцент на том, что в настоящее время переговоры по нестратегическому ЯО малоперспективны. Однако Россия, США и НАТО могли бы пойти на согласованные меры транспарентности в отношении неразвернутого арсенала – как активного, так и выслужившего свой срок. В частности, возможен обмен информацией о количестве боеприпасов первого типа и местах их хранения при обязательстве хранить данные боеприпасы только в заявленных местах, а также об отсутствии планов по переводу боеприпасов второго типа в первый.

Виктор Есин привел данные Стокгольмского института исследований проблем мира по количеству ТЯО: в США – 500 единиц, в России – 2000. Генерал-полковник высказал и следующую интересную, неоднозначную и даже кощунственную для многих мысль: поскольку для России ТЯО является по большей части средством регионального сдерживания, его можно будет применить в случае острой необходимости без катастрофических последствий.

Комментируя данный тезис, хотелось бы высказать следующие соображения. Согласно Военной доктрине Российской Федерации, «ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны)». В доктрине закреплено и положение о том, что Россия «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Отметим также то, что «решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации».

Комментируя приведенные положения Военной доктрины применительно к ТЯО, следует отметить, что требуют осмысления и решения несколько проблемных вопросов. Следует напомнить, что в военное время ТЯО развертывается в составе сил общего назначения. Надо учитывать и то, что существует вероятность быстрого вовлечения в конфликт с высоким риском ядерной эскалации. При этом, как показывает анализ современных тенденций развития военного дела и конфликтов, проблема сдерживания актуализируется именно на региональном уровне.

По всей видимости, в ходе назревания регионального военного конфликта переход от подготовки агрессии к ее развязыванию будет происходить скорее всего постепенно посредством эскалации, последовательного нарастания напряженности. Следовательно, в случае с региональным конфликтом осуществление ядерного сдерживания посредством нанесения немедленного массированного ответного удара возмездия вряд ли может быть приемлемо, в том числе и ввиду катастрофических последствий. В этом случае сдерживание агрессии, устранение ее угрозы на начальном этапе может быть обеспечено за счет использования в той или иной мере ядерного фактора. Разумеется, речь не идет о немедленном применении ТЯО, поскольку на первом этапе может быть достаточным ограничиться лишь мерами демонстрационного характера. Вместе с тем цель таких мер – убедительно заявить о серьезности намерений, показать решимость использовать ТЯО в случае развязывания агрессии против России. Тем самым при определенных условиях фактор ТЯО может оказаться решающим для сдерживания агрессии и нейтрализации агрессивных устремлений, направленных против нашей страны. Думается, примерно такими соображениями продиктована озвученная идея Виктора Есина.

Кстати, создание в Вооруженных силах России четырех объединенных стратегических командований (ОСК) является серьезным основанием для того, чтобы задуматься над полномочиями командующего войсками военного округа. Состоявшаяся ликвидация ряда промежуточных звеньев в цепочке управления войсками (силами) одновременно означает, что произошло повышение статуса и сферы ответственности командующего. По сути, на командующего возложена ответственность за положение дел в огромном по пространственным показателям регионе, за обеспечение безопасности имеющимися в его распоряжении средствами. При этом в современных условиях нельзя исключать вероятность того, что может возникнуть такая критическая ситуация, когда командующему придется единолично принимать решение на развертывание и применение войск (сил).

Виктор Есин выделил и два объективных фактора ограничения ТЯО (но не на равных условиях): а) строительство новой архитектуры безопасности (по инициативе президента России) и б) невозможность дальнейшего прогресса в сокращении СНВ. Поэтому консультации следует начать России и США, а после выработки понятийного аппарата – подключить прочие ядерные державы.

Сергей Ознобищев в своем сообщении коснулся противоречий в сфере ядерных вооружений между Россией и НАТО. С одной стороны, НАТО продолжает политику сокращения: количество авиабомб в Европе сократилось с 400 в 2004 году до 200 (в 5 странах) на настоящий момент. Вместе с тем в Стратегической концепции НАТО отмечено, что «до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом». Во многом это – следствие «остаточного мышления», «ядерной традиции». Кроме того, расширение НАТО мешает принятию единых решений в области контроля над вооружениями. Новая когорта членов будет добиваться от России передислокации ЯО подальше от границ государств – членов НАТО, что, в свою очередь, вызовет недовольство Китая.

Владимир Дворкин говорил о все более настойчивых инициативах, исходящих от США, обеспокоенных незащищенностью наших ТЯО от несанкционированного пуска. Он подчеркнул, что стимулов к сокращению, кроме обязательств, предусмотренных статьей VI ДНЯО, у России нет. Поскольку любой договор будет «навязывать потолки», необходим длительный подготовительный период консультаций. Со своей стороны Россия могла бы заявить о демонтаже боезарядов для ПРО и ПВО. Применение подобных зарядов практически невозможно вследствие неизбежности взрыва над своей же территорией. В свою очередь, США могли бы осуществить демонтаж глубинных ядерных бомб и мин.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

После озвученных докладов на семинаре последовали вопросы и комментарии со стороны присутствовавших. Так, представителя Ассоциации военных политологов (АВП) Александра Перенджиева интересовало: если будут вестись переговоры с НАТО, то, учитывая некоторую свободу членов НАТО, следует рассматривать их как единый субъект или это гибкая система. Ответом было: «Воспользоваться свободой или нет – право каждого государства. Наша политика традиционно строится на двусторонних соглашениях».

Между тем сохраняется ряд проблемных вопросов в ядерной сфере, на что представители АВП ранее обращали внимание. Так, Германским обществом внешней политики, которое функционирует при поддержке внешнеполитического ведомства ФРГ и осуществляет экспертную поддержку его деятельности, в сотрудничестве с Французским институтом международных отношений еще в январе 2004 года был обнародован проект совместного стратегического документа Франции и Германии в области ядерного сдерживания. В документе содержатся конкретные предложения по скоординированному применению французского ядерного оружия «в граничащих с Европейским союзом регионах». Отрицать или замалчивать наличие подобных проблем – весьма не дальновидно. Без учета этого и других обстоятельств, связанных с обеспечением национальной безопасности, было бы совершенно необоснованно приступать к сокращению отечественного ТЯО.

Семинар завершился признанием следующего факта: темпы осознания международным сообществом ядерной опасности еще недостаточны, и сторонам следовало бы отбросить стремление обыграть противника, чтобы позаботиться об общем благе. Не может не внушать оптимизм то, что за 20 лет запасы ядерного оружия в мире уже сократились на 85%. Прозвучал и прогноз того, что вероятность включения нестратегического ЯО в повестку дня будущих переговоров довольно высока. Чтобы переговоры были продуктивными, России необходимо выработать четкую позицию в отношении своего ТЯО и приступить к двусторонним консультациям с другими ядерными державами. Как представляется, ясная и взвешенная официальная позиция по вопросам «ядерного фактора» может сформироваться только с участием представителей экспертного сообщества.

В последние годы внимание мировой общественности было приковано к проблеме сокращения стратегических ядерных вооружений, особенно в связи с подготовкой и ратификацией российско-американских соглашений СНВ-1 и СНВ-2. Подписание этих важнейшиё международно-правовых документов стало закономерным итогом, подводящим черту под сорокалетним периодом "холодной" войны. Однако груз накопившихся за эти годы проблем был настолько велик, что потребуются многие годы пока система международных отношений не перейдет в новое, устойчивое состояние, открывающее путь к ненасильственному безъядерному миру.

Российско-американские отношения и весь европейский континент оказались во власти переходных процессов, которые отличаются значительной сложностью и непредсказуемостью, порождают ряд важнейших военно-политических проблем. Среди них на одном из первых мест стоит проблема ядерного оружия, которое поставило человечество перед реальной угрозой утраты своего бессмертия.

В противоположность широкому освещению проблем стратегических наступательных вооружений гораздо скромнее выглядят немногочисленные сообщения о состоянии и перспективах арсеналов тактического ядерного оружия. Как ни странно, но даже в важнейших военно-политических документах, таких как "Стратегия национальной безопасности США", "Основные положения военной доктрины РФ" практически ничего напрямую не сказано в адрес ТЯО. Чем же объясняется такое невнимание к ТЯО? Может быть, оно действительно занимает весьма скромное место в системе вооружений? Какова должна быть его роль в проведении политики сдерживания, предотвращения войны в новых геополитических условиях?

Что представляет собой ТЯО? После создания первых атомных зарядов США уже в начале 50-х годов приступили к разработке и испытаниям ядерного оружия поля боя. Первым образцом боезаряда такого класса явился снаряд к 280-мм пушке, испытанный в мае 1953 года.

По мере миниатюризации ядерных боезарядов вскоре были приняты на вооружение снаряды для самоходных гаубиц калибра 203 и 155 мм, которые до недавнего времени находились в арсенале американских войск в Европе. Впоследствии на вооружение поступили тактические ракеты с ядерными боеголовками "Орест Джон", "Сарджент", "Лэнс" и ряд других. В середине 60-х годов была завершена разработка оперативно-тактической ракеты "Першинг-1". Одновременно в США уделялось большое внимание созданию авиационного компонента ТЯО. Вначале были модернизированы уже состоящие на вооружении бомбардировщики, а затем были созданы специальные носители ядерного оружия, в том числе и морского базирования.

Вскоре наступил этап количественного наращиванияТЯО и к началу 70-х годов американский арсенал, по оценкам экспертов, насчитывал около 7 тыс. боеприпасов различного назначения, который почти весь базировался в Европе. Впоследствии по мере модернизации США вывезли из Европы часть ядерных боеприпасов и по свидетельству бывшего министра обороны Р.Макнамары запасы ТЯО на континенте во второй половине 80-х годов составляли: авиабомб - 1075, артснарядов - 1660, боеголовок к ракетам "Першинг" - 180, "ЛЭНС" и "Онест Джон" - 895, к крылатым ракетам -130, зенитных боеприпасов и мин - 870. Таким образом, всего 4680 боезарядов.(1) Диапазон мощности тактических боеприпасов охватывал от одной до нескольких сотен килотонн. Высшим достижением научно-технической мысли считалось создание оружия избирательного действия - нейтронных зарядов для орудий калибра 203 и 155 мм, а также к ракетам "Лэнс", мощностью от 1 до 10 кт, которые рассматривались как главное средство борьбы с экипажами советских танков.

Советское военно-политическое руководство в оценке создавшейся ситуации исходило из того, что насыщение американских войск в Европе тактическим ядерным оружием создавало на континенте принципиально новое соотношение сил. Были предприняты решительные меры по созданию и развертыванию многочисленных видов ТЯО. Это привело к тому, что уже в начале 60-х годов в войска стали поступать тактические ракеты "Скад", "Фрог", "Луна", первый истребитель-бомбардировщик Су-7, способный нести ядерное оружие. Позднее в ядерный арсенал вошли ракеты средней дальности РСД-10, Р-12, Р-14, бомбардировщики среднего радиуса действия Ту-22, Ту-16, оперативно- тактические ракеты ОТР-22, ОТР-23, тактические Р-17, "Точка", ядерная артиллерия калибра 152,203 и 240 мм, самолеты тактической авиации Су-17, Су-24, МиГ-21, МиГ-23, средства морского базирования.(2)

Постепенно ядерное оружие поступило на вооружение всех видов Вооруженных Сил и стало считаться, и не без оснований, основой их боевой мощи. По сведениям, опубликованным журналом "Ньюсуик", в конце 80-х годов тактические ядерные боеголовки размещались на территории всех республик СССР: РСФСР -12320, Украина -2345, Белоруссия- 1180, Казахстан -330, Литва - 325, Латвия - 185, Туркмения - 125, Узбекистан - 105, Молдавия - 90, Грузия - 320, Эстония - 270, Армения - 200, Таджикистан - 75, Азербайджан - 75, Киргизия - 75. Развернувшаяся гонка ядерных вооружений как стратегических, так и тактических, постепенно обрела самостоятельность и уже не определялась военно-стратегическими взглядами на возможный характер военного конфликта. Создание и накопление ядерного оружия подчинялось внутренней военно-технической логике и явно демонстрировало полную абсурдность планов его массового использования. Однако в условиях "холодной" войны остановить гонку вооружений не удавалось и, по оценкам экспертов, к концу 80-х годов на вооружении армии и флота США состояло свыше 11 тыс. стратегических и 7-8 тыс. тактических боезарядов. У СССР соответственно 11 тыс. и 15-17 тыс.

В настоящее время основу ТЯО США составляет авиация наземного и морского базирования, способная доставлять к целям авиабомбы и крылатые ракеты. На вооружении фронтовой авиации состоят истребители-бомбардировщики F-111 с радиусом действия 840 км, способные доставить к целям по 3 ядерные авиабомбы В-61 мощностью от 1 до 345 кт.

Наиболее массовым тактическим носителем является истребитель-бомбардировщик F-16 с радиусом действия 930 км, оснащенный одной авиабомбой В-61.

На вооружении авианосной авиации и авиации морской пехоты состоят штурмовики А-6Е с радиусом 1250 км, несущие на себе по 3 бомбы В-61 и многоцелевые самолеты F/А-18 с радиусом 850 км, оснащенные двумя такими же бомбами.

Следует учитывать, что США в случае войны могут развернуть 15 авианосных соединений, которые могут быть оперативно переброшены в различные районы мирового океана, и нанести удары с помощью палубной авиации.

На вооружении тактической авиации России находятся истребители-бомбардировщики МиГ-27, Су-17, Су-24 с радиусом действия 300-600 км. Они способны доставить к целям по две авиабомбы мощностью до 350 кт. В состав морской авиации входят самолеты ИЛ-38, Ту-142, Бе-12 с радиусом от 600 до 1700 км. Эти самолеты оснащаются двумя ядерными авиабомбами. Российские ВВС имеют также самолеты среднего радиуса действия Ту-16, Ту-22, Ту-26. Совсем недавно Россия провела испытания новой оперативно-тактической ракеты, которые были охарактеризованы как "весьма успешные". Возможно, что в ближайшие годы она поступит на вооружение Сухопутных войск взамен ракетного комплекса "Ока", ликвидированного в ходе выполнения Договора о РСМД.

Корабли и подлодки, как США, так и России могут вооружаться крылатыми ракетами, торпедами и бомбами с ядерными боеголовками мощностью в десятки и сотни килотонн, которые в настоящее время в соответствии с взаимными обязательствами двух стран, сняты с кораблей и складированы на базах.

Приведенные характеристики образцов ТЯО довольно наглядно демонстрируют, что деление ядерных вооружений на стратегическое и тактическое является весьма условным. В качестве основного критерия разграничения была выбрана их дальность доставки. Традиционно к стратегическим стали относить боевые системы, которые обеспечивали СССР и США нанесение ударов по территории друг друга, к тактическим - с радиусом действия до 500 км для ракет и самолеты фронтовой авиации.

Оценивая боевые возможности ТЯО, приходится констатировать, что в большинстве своем на самом деле оно является стратегическим, но размещенным на тактических носителях. Такое утверждение основывается на том, что в ходе боевых действий оно способно решать задачи стратегического масштаба. Если сравнить многие образцы ТЯО по их поражающему действию с некоторыми системами стратегического оружия, то можно увидеть, что, например, авиабомбы США и России превосходят по своей мощности боеголовку МБР "Минитмен-2" (170 кт) и боеголовку БРПЛ "Посейдон" (40 кт). Нелишне вспомнить, что всего две атомные бомбы мощностью по 15 кт (тактические по нынешней классификации), сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, немедленно вывели Японию из войны (стратегический итог).

О концепции сдерживания и политике России в области ТЯО

Образование и становление российского государства, помимо решения целого комплекса сложных внутренних проблем, потребовало также переосмысления роли и места России в системе международных отношений, ее национальных интересов, потенциальных угроз и способов их парирования.

В условиях экономического кризиса и довольно скромных возможностей в оснащении армии и флота новым вооружением Россия не только в настоящее время, но и в обозримом будущем будет вынуждена обеспечивать свою безопасность с опорой на ядерное оружие. До сих пор основным средством сдерживания потенциального противника (считай США) являлись стратегические ядерные силы. Это было полностью справедливо для периода "холодной" войны, когда стратегическая стабильность базировалась на так называемом "центральном противостоянии" СССР и США. Взаимное ядерное сдерживание двух супердержав основывалось на способности каждой из них нанести нападающей стороне неприемлемый для нее ущерб ответными действиями. Незыблемым было правило: "Кто стреляет первым, тот умирает вторым". Однако по мере снижения уровня военной конфронтации между Россией и США, постепенного перехода к партнерским отношениям, роль "центрального противостояния" хотя и сохраняется, но его значение заметно снизилось. В то же время, возросла угроза развязывания региональных конфликтов, распространения оружия массового поражения и ракетных технологий, что особенно чувствительно для России и ее союзников, где близи южных, западных и дальневосточных границ СНГ образовался пояс нестабильных, а порой и недружественных государств, а также стран - подпольных соискателей оружия массового поражения. Кроме того, не следует полностью исключать возможность военного конфликта в Европе, в который может быть втянута Россия. Следует признать, что НАТО, несмотря на провозглашенное "Партнерство во имя мира", не исключает возможности возникновения военных конфликтов с Россией. Об этом, в частности, свидетельствуют проведенные учения под кодовым названием "Стартен караван-92". В основе замысла этого учения лежал конфликт вследствие неурегулированности территориальных проблем между Россией и странами Балтии, нарушения прав русского меньшинства в этих странах.

ТЯО в силу особенностей геостратегического положения России имеет для нее гораздо большее военно-политическое значение, чем для США. Американское ТЯО - это "война на экспорт". Поэтому, предпринимая определенные сокращения ТЯО, ликвидируя избыточность этого класса вооружений, для России вряд ли является оправданным ориентироваться на их "симметричный" состав по отношению к США. Метод "зеркального отражения" в данном случае вряд ли подходит. Состав и структура ядерных сил, в том числе и тактических, должны определяться интересами национальной безопасности и экономическими возможностями России. Рассматривая ситуацию, сложившуюся вокруг ядерного оружия, большинство аналитиков и военных специалистов сходятся в том, что оно является "политическим оружием", основной функцией которого является предотвращение войны, однако они ставят в этом понятии разные акценты. Некоторые из них считают его чисто политическим средством, которое никогда не будет применено в силу огромного разрушительного действия. На самом же деле сдерживание может быть эффективным лишь в том случае, если применение ядерного оружия в точно оговоренных условиях выглядит вполне реалистичным. При этом в отличие от стратегических ядерных вооружений, у которых основным предназначением является "сдерживание", а в случае, если оно не сработало, то - "возмездие", тактическое оружие, сохраняя также сдерживающую роль, может выполнять функцию "отражения" агрессии.

Вполне определенный подход к концепции сдерживания содержится в докладе, подготовленном Советом по внешней и оборонной политике (Москва) и Центром стратегических и международных исследований (Вашингтон), "О сближении политики России и США в области обороны": "Любая ядерная держава, подвергшаяся нападению и стоящая перед угрозой полного поражения, может в определенный момент в качестве крайнего средства применить ядерное оружие первой. В любом случае чисто декларативная политика мало что значит, или даже вводит в заблуждение. Важна именно подготовка к применению ядерного оружия первыми, отраженная в развертывании оружия, оперативных планах и учениях."(3) Это положение в полной мере относится к ТЯО и находит все большую поддержку у военных теоретиков. С этих же позиций оценивает сдерживающую роль ядерного оружия видный военный теоретик генерал армии Махмут Гареев: "... решимость и готовность первыми применить ядерное оружие в ответ на любую агрессию делает ядерное сдерживание наиболее эффективным как с точки зрения предупреждения потенциального агрессора, так и по надежности его применения".(4)

В последние годы все более реальной становится опасность, исходящая от подпольных соискателей различных видов оружия массового поражения - ядерного, химического, биологического. Возникает вопрос, как наиболее эффективно следует обеспечивать успех политики сдерживания по отношению к этим возмутителям спокойствия? Вряд ли в этом случае оптимальным вариантом является использование стратегического ядерного оружия. Угрожать агрессору нанесением удара по одному из его крупных городов боеголовкой полумегатонной мощности? Или может быть ограничиться ударом ТЯО сравнительно небольшой мощности по его группировке войск? В этих условиях (в отличие от периода противостояния СССР и США) не исключена возможность проведения "демонстрационного" взрыва ТЯО, дабы агрессор мог убедиться в решимости обороняющейся стороны использовать ядерное оружие. С этих позиций вполне объяснимо, что в "Основных положениях военной доктрины РФ" четко оговорены ситуации, при возникновении которых российские ВС могут применить ядерное оружие. И к этому они должны быть практически подготовлены. Именно это делает политику сдерживания убедительной и эффективной, которая может предотвратить практическое использование ядерного оружия.

Следует подчеркнуть, что в отличие от обычных вооружений, у которых сдерживающая функция реализуется в условиях превосходства или примерного равенства боевых возможностей сторон, ядерное оружие как стратегическое, так и тактическое обеспечивает сдерживание потенциального агрессора от нападения даже при его значительном превосходстве. Наглядный пример справедливости этого положения - Карибский кризис.

Концепция сдерживания в новых геополитических условиях претерпевает трансформацию, характеризующуюся повышением неопределенности, непредсказуемости. Дело в том, что на протяжении четырех десятилетий "холодной" войны взаимное сдерживание СССР и США на основе баланса стратегических вооружений отличалось завидной стабильностью. Помимо примерного военно-силового баланса сдерживание не в последнюю очередь базировалось на предсказуемости действий сторон в различных ситуациях. По существу, происходила конвергенция стратегических взглядов высшего военно-политического руководства двух стран. Понимание логики рефлективного поведения каждой из сторон создавало определенную уверенность в эффективности политики сдерживания. Принципиально иная ситуация может сложиться в случае необходимости обеспечить сдерживание одной из третьих стран, тайно овладевшей одним из видов ОМП. По справедливому замечанию американского политолога К.Пейна, вступление "в силу" ядерного оружия не может устранить способность человека вести себя иррационально и совершать тяжелые по своим последствиям ошибки. В связи с этим он поднимает ряд принципиальных вопросов, определяющих эффективность политики сдерживания по отношению к третьим странам.

Хорошо знаете ли вы того, кого пытаетесь сдерживать? Знакомы ли вы в достаточной степени с процессом принятия им решений? Знаете ли вы типы угроз, которые будут доминировать при принятии противником решений и его иерархию ценностей. Он прямо предупреждает: если у вас нет уверенности в ответах на эти вопросы, то политика сдерживания вряд ли будет иметь упреждающий характер. В этом случае речь уже будет идти не о сдерживании, а об отражении агрессии. Об этом убедительно свидетельствует агрессия Ирака против Кувейта.

Проблема сокращения тактических ядерных вооружений

Наличие у СССР и США огромных арсеналов ядерного оружия делало реальной угрозу обмена ядерными ударами в случае военного конфликта. Лидеры двух стран сознавали эту опасность и необходимость значительного сокращения ядерного оружия. Достижение договоренностей между СССР (Россией) и США в области ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений и ракет средней дальности создавало благоприятную обстановку и для решения других проблем разоружения. Однако на пути сокращения ТЯО отмечались серьезные трудности.

На протяжении длительного времени НАТО упорно сопротивлялось предложениям СССР об открытии переговоров по тактическому ядерному оружию, несмотря на объективную заинтересованность стран Западной Европы в снижении ядерной опасности. Их опасения определялись чрезвычайно высокой густонаселенностью континента и концентрацией промышленных производств, в том числе и весьма потенциально опасных. Об этом свидетельствовали крупные учения войск НАТО под кодовым названием "Карт Бланш", проведенные в 1995 году с условным применением ТЯО на территории Европы. В ходе этих учений были подсчитаны возможные потери населения в результате применения 268 тактических ядерных боеприпасов. Подсчитанные при этом разрушения и потери примерно в пять раз превышали результаты всех бомбардировок Германии во время второй мировой войны(5). Однако отрицательное отношение Запада к переговорам в отношении ТЯО отнюдь не исчерпывалось чисто военными факторами, поскольку это оружие за годы "холодной" войны прочно вросло в политическую структуру Западной Европы, стало связующим звеном между США и другими членами НАТО. Эти страны считали американское ТЯО наиболее приемлемым вариантом компенсации советского превосходства в обычных вооружениях. Лидеры стран НАТО не без оснований полагали, что ТЯО размещенное на континенте, обеспечивает тесную связь со стратегическими ядерными силами США и в случае военного конфликта в Европе США пустят в ход свои стратегические ядерные силы. В этом они видели основную функцию ТЯО, удерживающую потенциального противника от развязывания конфликта.

Не является секретом и стремление США сохранить присутствие своего ТЯО в Европе, которое обеспечивало им укрепление своего лидирующего положения в НАТО, возможность оказывать влияние на развитие военно-политических и экономических процессов на континенте. В этих условиях предложения СССР об открытии переговоров по ТЯО рассматривалось на Западе как попытка вбить клин в систему североатлантической солидарности, подорвать ее единство и сплоченность. Однако это были не единственные трудности на пути переговоров. Серьезным препятствием явилась проблема контроля за ликвидацией ТЯО. Дело в том, что в отличие от стратегических (где уничтожались хорошо контролируемые носители) средства доставки ТЯО имеют двойное назначение. Они могут доставлять к целям как ядерные, так и обычные боеприпасы, поэтому ликвидировать их не представляется возможным. Следовательно, необходимо демонтировать сами ядерные боезаряды. Однако осуществить взаимный контроль за процессом их ликвидации в условиях конфронтации двух супердержав, представлялось нереальным как в политическом, так и в техническом отношении. Предложения СССР о переговорах по ТЯО были надежно погребены под тяжестью проблемы контроля.

Уже в ту пору становилось ясно, что для сокращения ТЯО оставался единственный реальный путь - выдвижение односторонних инициатив, исключающих необходимость взаимного контроля. Однако пройдут годы, пока наступит "оттепель" в отношениях СССР и США и создадутся благоприятные условия для этого.

Как известно, в сентябре 1991 года президент США Дж.Буш неожиданно выступил с инициативой о сокращении и даже ликвидации отдельных видов ТЯО. Он объявил, что США вывезут на свою территорию все артиллерийские снаряды и боеголовки тактических ракет и ликвидируют их, снимут все ТЯО с надводных кораблей, многоцелевых подлодок, а также базирующейся на суше морской авиации. Должны быть сняты все ядерные крылатые ракеты "Томагавк" с кораблей и атомные бомбы с авианосцев. Значительная часть боеголовок морского базирования будет ликвидирована. В то же время он предупредил, что США "сохранят эффективный ядерный потенциал воздушного базирования в Европе".

Отвечая на инициативу Дж. Буша, М.Горбачев также заявил о планах радикального сокращения ТЯО СССР. Впоследствии эти планы были развиты в Заявлении президента РФ Б.Ельцина "О политике России в области ограничения и сокращения вооружений" от 29 января 1992 г. В нем указывалось, что в России прекращено производство артснарядов и боеголовок для ракет наземного базирования, а все запасы таких боезарядов будут уничтожены. Россия снимет все ТЯО с надводных кораблей и многоцелевых подлодок, ликвидирует одну треть их, а также половину боеголовок для зенитных ракет и авиационных боеприпасов. По оценкам западных экспертов, после запланированных сокращений в арсеналах ТЯО у России и США будет насчитываться 2500-3000 боезарядов.

Возникает закономерный вопрос: почему США вдруг предприняли такой неожиданный шаг? Это объясняется несколькими причинами. Непосредственным побуждающим импульсом для проявления инициативы Дж. Буша послужили драматические события в СССР в августе 1991 г., которые обнажили нестабильность политической ситуации в стране. Возникла реальная угроза распада СССР и образования на его обломках нескольких независимых ядерных государств. Особую опасность в этом отношении представляло наиболее многочисленное, сравнительно миниатюрное и размещенное на территории всех республик СССР, тактическое ядерное оружие. Перспектива получить вдобавок к "ядерному клубу" еще несколько ядерных государств, к тому же с нестабильной внутренней ситуацией, не прельщала руководство США.

Следует отметить, что в предчувствии распада СССР Генеральный штаб ВС предпринял решительные меры по своевременному выводу в Россию запасов ТЯО, прежде всего с территории тех республик, где отмечалась нестабильная политическая ситуация. К июню 1992 года все ТЯО было перебазировано в Россию и она единственная обрела статус правопреемницы СССР в ядерной области.

Несомненно, на ревизию прежних взглядов американских военных специалистов на роль и значение ТЯО в возможном военном конфликте оказал ход войны в Персидском заливе. Там впервые было применено в массовом масштабе высокоточное оружие (ВТО), которое в значительной мере успешно справлялось с боевыми задачами, ранее планировавшимися для ТЯО. По оценкам некоторых российских военных экспертов, уже в настоящее время потенциал американского ВТО по поражению стратегических целей эквивалентен примерно 500 тактическим ядерным боезарядам и в последующие годы он будет постоянно наращиваться.(6)

Однако на наш взгляд, решающим условием, повлиявшим на изменение отношения США к проблеме ТЯО, явилось коренное изменение в соотношении сил в Европе, произошедшее к тому времени. При этом, подписание Договора об обычных вооружениях в Европе (ОВСЕ) обеспечивает при его выполнении еще большее превосходство сил НАТО над Россией. По оценкам экспертов, оно составит примерно 3:1. В этих условиях сдерживающая от "агрессии с Востока" роль ТЯО теряла свою актуальность и выглядела явным реликтом "холодной" войны.

При объявлении односторонних инициатив Россией и США обращало на себя внимание, что наиболее радикальным сокращениям, вплоть до полной ликвидации должны быть подвергнуты артснаряды и боеголовки тактических ракет. В своих обязательствах обе стороны исходили из того, что это "должно служить повышению "ядерного порога", снижению вероятности столкновения в Европе. Это объясняется тем, что, являясь системами двойного значения, орудия и ракеты в массовом количестве находятся непосредственно в боевых порядках войск и могут быть пущены в ход в условиях угрозы их потери при ведении боевых действий обычным оружием. Существует также опасность нанесения ударов в ходе боевых действий по складам ядерных боеприпасов поля боя, огневым позициям артиллерии и ракет, пунктам управления и связи подразделений ТЯО. Поэтому обе стороны однозначно определили эти средства как наиболее дестабилизирующие и приняли решение от них избавиться.

Однако многие эксперты России сходятся в том, что в нынешней геостратегической ситуации ряд тактических ядерных средств, и в первую очередь воздушного базирования, должны быть сохранены. Поэтому вряд ли можно согласиться с предложениями некоторых теоретиков, в том числе и военных, о полной ликвидации ТЯО. Оставаясь приверженной идее дальнейшего сокращения ядерных вооружений, вплоть до полного их уничтожения, российская сторона рассматривает этот процесс как адекватный складывающейся геополитической ситуации и растянутый по времени.

Следует ли России торопиться с ликвидацией ТЯО? Рассуждая о политике России в области ядерного оружия, в том числе тактического, необходимо отметить, что в долгосрочном плане основное принципиальное положение состоит в том, что мировое сообщество объективно будет вынуждено постепенно сокращать его запасы, вплоть до полной ликвидации. Альтернативы этому попросту нет. Однако нет сомнений в том, что путь к безъядерному миру будет нескорый и отнюдь не усыпан розами. Сокращение и ликвидация ядерного оружия должны рассматриваться в общем контексте создания эффективной системы международной безопасности. Темпы этих двух процессов должны быть согласованы между собой и взаимно увязаны.

Как уже указывалось, после распада ОВД и заключения Договора об обычных вооружениях в Европе (ОВСЕ) на континенте сложилось новое соотношение сил со значительным превосходством в пользу Североатлантического блока. Более того, бывшие союзники СССР по Варшавскому договору стали настойчиво добиваться их принятия в НАТО, что еще больше усилит дисбаланс сил на континенте. Вряд ли приходится сомневаться в том, что в складывающихся геополитических условиях стратегическая стабильность в Европе еще видимо длительное время будет определяться соотношением сил сторон. Перед Россией в связи с этим встает весьма актуальный вопрос о том, каким образом наиболее целесообразно девальвировать образовавшийся дисбаланс? Отвечая на него, следует признать, что с учетом геополитического и экономического положения России до создания эффективной системы коллективной безопасности она будет вынуждена обеспечивать свою безопасность, суверенитет, территориальную целостность, опираясь на ядерное оружие, и в частности на ТЯО. Именно ТЯО, обладающее довольно высокими показателями по критерию "Эффективность-стоимость", может служить своего рода уравнителем, лишающим НАТО военного преимущества. В создавшихся условиях Россия может позаимствовать у НАТО его недавний тезис о необходимости компенсации советского превосходства в обычных вооружениях за счет размещения на континенте американского ядерного арсенала.

В последние годы в ведущих странах мира и особенно в США уделяется большое внимание разработке и оснащению войск высокоточным оружием. Впервые примененное Соединенными Штатами в массовом масштабе во время войны в Персидском заливе, оно сыграло значительную роль в достижении победы. Это послужило серьезным стимулом для наращивания арсеналов ВТО. При этом никаких запретов на высокоточное оружие не существует. Однако ВТО является чрезвычайно дорогостоящим оружием и по критерию "Эффективность-стоимость" оно значительно уступает ядерному. В силу сложной экономической ситуации, Россия не имеет возможности наладить его массовое производство и даже НИОКР в этой области испытывают серьезные трудности. Поэтому многие военные специалисты считают, что наиболее эффективным путем компенсации дисбаланса в области ВТО, не требующим серьезных затрат, является сохранение Россией определенного арсенала ТЯО.

Немаловажным аргументом в пользу более внимательного отношения к судьбе ТЯО, его роли в проведении политики сдерживания, являются планы Запада в отношении расширения НАТО на восток. По мнению многих российских политологов, подобные действия несут угрозу дестабилизации ситуации на европейском континенте. Линия раздела между Западом и Востоком Европы является понятием не столько географическим, сколько политическим. Как известно, и первая и вторая мировые войны были развязаны на этой линии раздела и попытка нарушить сложившуюся в настоящее время геостратегическую ситуацию на континенте, может привести к самым серьезным последствиям. Весьма показательным в этом отношении является мнение Службы внешней разведки, изложенное в ноябре 1993 года. В нем, в частности, констатируется: "неправильно было бы исходить из того, что географическое расширение НАТО будет служить для создания плацдарма с целью нанесения удара по России или ее союзникам. Однако этот вывод не идентичен тому, что выдвижение НАТО на восток не затрагивает интересов военной безопасности России". (7)

В последнее время стали известны рассуждения о возможности размещения американского ТЯО на территории новых членов НАТО. В ходе визитов министра обороны США У.Перри и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Д.Шаликашвили летом 1995 г. лидерам стран, претендующих на вступление в НАТО, было предложено определить свою позицию по вопросу о возможном размещении ядерного оружия на их территории.

При обнародовании результатов "Исследования о расширении НАТО" в конце сентября 1995 г. Генеральный секретарь североатлантического альянса В.Клас также довольно туманно рассуждал об этом. Его предупреждение о том, что "ядерное оружие не обязательно будет размещено" на территории восточноевропейских стран сопровождалось разговорами о том, что речь пока может идти лишь о создании ядерной инфраструктуры. Однако абсолютно ясно, что в случае создания такой инфраструктуры - централизованной системы управления, складов для ядерного оружия, модернизации аэродромов и т.п. развертывание ядерного оружия может быть осуществлено на территории этих стран буквально в считанные дни.

Несмотря на довольно осторожные рассуждения на эту тему со стороны руководства НАТО, некоторые лидеры стран Восточной Европы решили предвосхитить ход событий и заявили о готовности разместить ядерное оружие на своей территории. Первыми объявили об этом президенты Чехии и Польши, в дальнейшем последовали аналогичные заявления Албании, Венгрии, Болгарии, Румынии. При этом, естественно, имеется в виду размещение именно тактического ядерного оружия.

Вряд ли есть сомнения в том, против кого будет направлено это оружие. И хотя в настоящее время речь не идет о непосредственной военной угрозе России, многие политологи рассматривают подобное действие НАТО как стремление получить возможность для оказания на нее давления с целью сделать ее внутреннюю и внешнюю политику более соответствующей интересам Запада. Однако это может вызвать обратный эффект и Россия в этих условиях будет поставлена перед необходимостью придавать большее внимание усилению своего арсенала ТЯО и его роли в обеспечении своей национальной безопасности.

Еще одним доводом в пользу сохранения ТЯО является крайне неблагополучная оперативно-стратегическая ситуация, складывающаяся для России в связи с фланговыми ограничениями по Договору ОВСЕ. Заключенный в период существования СССР и противостояния ОВД-НАТО, он в новых геополитических условиях перестал соответствовать интересам России. В результате выполнения предусмотренных в нем ограничений складывается парадоксальная ситуация, когда, например, на территории Калининградской области (менее 0,5% территории России) можно разместить 4200 танков, 8760 бронемашин, 3235 орудий.

В то же время в составе войск Северо-Кавказского и Ленинградского военных округов, ставших приграничными, Россия может иметь не более 700 танков, 580 бронемашин, 1280 орудий. Недавние предложения НАТО "О фланговом пакете по Договору ОВСЕ" являются паллиативом и не снимают предложений России о пересмотре фланговых квот.

Некоторое сближение позиций сторон по этой проблеме было достигнуто в ходе визита Б.Н.Ельцина в США в октябре 1995 года. Однако говорить о полном урегулировании возникших разногласий пока не приходится.

Завершая рассмотрение роли ТЯО в современных условиях, автор не ставил своей целью попытаться дать ответы на все вопросы, касающиеся этого класса вооружений. Основной целью статьи является стремление обрисовать обостряющуюся проблему ТЯО, которая затрагивает коренные вопросы международной безопасности.

Ядерное оружие, в том числе и тактическое, к сожалению, не в состоянии обеспечить безопасность России, уберечь от развязывания агрессивными силами военных конфликтов на ее границах. Однако оно является гарантом от повторения трагических событий 1941 года, когда стоял вопрос "быть или не быть" Советскому Союзу.

В настоящее время у России отсутствует научно обоснованная концепция ядерного сдерживания и особенно роли ТЯО в новых геополитических и геостратегических условиях с учетом возможного распространения в мире оружия массового уничтожения. К ее разработке необходимо привлечь научные коллективы и ведущих ученых как государственных, так и общественных научно-исследовательских организаций. Важность такого исследования трудно переоценить.

Литература

1. Макнамара Р. Путем ошибок к катастрофе. М., 1988, с.38.

2. Кортунов С. Возможны ли переговоры по тактическому ядерному оружию? МЭиМО, 1990, с.32.

3. Доклад "О сближении политики России с США в области обороны".

5. Dlack E& The Neutron Bomb and the Defense of NATO. Military Review,1978, N 5, р. 56

6. Волков Л. Проблемы стратегической стабильности. Межд. инж. акад. 1993, с. 17.

7. Доклад Службы военной разведки. Новый вызов после "холодной войны: распространение оружия массового уничтожения. 1993г. 117 с.

Владимир Белоус 17.10.2000

Заключение 8 апреля 2010 года в Праге нового Договора СНВ между Россией и Соединенными Штатами возрождает процесс договорно-правового взаимодействия Москвы и Вашингтона в сокращении ядерных вооружений и открыло путь к дальнейшим мерам ядерного разоружения согласно обязательствам двух держав по статье VI ДНЯО.

{{direct}}

Доводы и позиции

В контексте последующих сокращений и ограничений ЯО важным вопросом станет распространение этого процесса на нестратегическое (или достратегическое) ядерное оружие. К нему обычно относят ядерное оружие средней дальности, оперативно-тактическое и тактическое ядерное оружие (которое все нередко условно и обобщенно обозначается как ТЯО).

Уже в ходе переговоров по новому Договору СНВ американский сенат настаивал на включении ТЯО в рамки сокращений, но этого не произошло. В новой ядерной доктрине США особо отмечена обеспокоенность по поводу российских нестратегических ядерных вооружений и указано на необходимость включить их в повестку дня будущих переговоров с Россией. Поэтому есть все основания ожидать в будущем усиления давления Вашингтона и Брюсселя на Москву в этом вопросе. Для обоснования подобного подхода приводится несколько конкретных доводов:

- принято считать, что по данному классу ЯО у России сохраняется большое преимущество над США и НАТО и при снижении уровней СЯС оно станет более рельефным;

- это предполагаемое российское превосходство начинает беспокоить союзников Америки по Североатлантическому альянсу;

- в военное время ТЯО развертывается в составе сил общего назначения и может быть сразу вовлечено в конфликт с высоким риском быстрой ядерной эскалации;

- предположительно ТЯО не оснащено столь же надежными системами предотвращения несанкционированного применения, как СЯС, в связи с чем опасность непреднамеренного ядерного удара соответственно выше;

- утверждается, что средства ТЯО (особенно старых типов) на передовых базах менее сохранны от угрозы хищения, имеют меньшие массогабаритные характеристики и менее эффективные кодоблокирующие устройства, а потому представляют собой заманчивый объект для террористов.

Российская позиция по названному вопросу остается довольно туманной и сводится к выдвижению требования вывода американских средств ТЯО из Европы на национальную территорию как условия начала любого диалога по этой теме. Для обсуждения в российских экспертных кругах и прессе данная проблема тоже остается почти закрытой темой, по которой есть всего несколько публикаций.

Тем не менее с учетом предсказуемого роста внимания к данному вопросу в контексте ядерного разоружения, роли ТЯО в дискуссиях по европейской безопасности и отношений России с государствами НАТО и другими странами, видимо, настало время вести по этой тематике более углубленные и систематические исследования.

Предмет обсуждения

Уже само определение предмета возможных будущих переговоров сопряжено с рядом сложностей. Не затрагивая пока военно-стратегическую сторону проблемы, в договорно-правовом плане логично было бы отнести к нестратегическим системам те ядерные вооружения, которые не охвачены существующими договорами по СНВ и РСМД.

Тогда в качестве носителей ЯО сюда следует отнести баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета менее 500 км, боевые самолеты с радиусом действия до 8000 км, не оснащенные КРВБ большой дальности (то есть с дальностью полета до 600 км), и БРПЛ с дальностью менее 600 км.

Кроме того, исходя из параллельных обязательств США и СССР/ России начала 90-х годов прошлого века о сокращении и ликвидации средств ТЯО, к ним относятся ракеты малой дальности, артиллерийские системы и ядерные мины (фугасы) сухопутных войск, зенитные ракеты ПВО, ракеты и бомбы (в том числе глубинные бомбы) ударной нестратегической авиации ВВС и ВМС/ВМФ, а также разнообразные тактические зенитные, противокорабельные и противолодочные ракеты, глубинные бомбы и торпеды боевых кораблей и многоцелевых подводных лодок.

Впрочем, даже столь широкая трактовка ставит ряд вопросов. Например, куда отнести ядерные КРМБ большой дальности (более 600 км), которые могут размещаться на кораблях и многоцелевых подводных лодках? По техническим характеристикам носителя эта система близка или даже идентична системе крылатых ракет наземного базирования (КРНБ), запрещенной и ликвидированной по Договору РСМД, и системе КРВБ, охваченной договорами СНВ, а также КРМБ в обычном оснащении, широко развертываемой в ВВС и ВМС США. В Договоре СНВ-1 такие ядерные КРМБ были отдельно ограничены потолком 880 единиц для каждой из сторон, но для них не предусматривалось мер контроля, а в новом Договоре СНВ они вообще не упомянуты.

Наконец, помимо США и РФ системы средней дальности и тактического назначения имеются на вооружении других ядерных государств (Франция, вероятно КНР, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР), а для некоторых из них представляют весь их ядерный потенциал или его преобладающую часть. Но эти государства не считают такие вооружения достратегическими. В частности, поскольку речь идет о НАТО, «ударные силы» Франции включают 60 самолетов «Мираж 2000Н» и 24 палубных истребителя-бомбардировщика «Супер Этандар», способных доставить к целям в сумме примерно 60 ракет «воздух-земля» типа АСМП (ASMP). Эти средства можно отнести к ТЯО, но Франция считает их частью своих стратегических сил.

Но самая главная проблема состоит в том, что ТЯО использует носители двойного назначения (средние бомбардировщики, истребители-бомбардировщики, наступательные ракеты малой дальности и зенитные ракеты, боевые средства кораблей и подводных лодок, крупнокалиберную ствольную артиллерию). Эти носители размещаются на пусковых двойного назначения, многоцелевых кораблях и подводных лодках. Вот почему ограничение, сокращение или ликвидацию ТЯО в отличие от СЯС невозможно осуществлять и контролировать через ликвидацию ПУ, носителей или платформ (вроде ПЛАРБ), поскольку почти все они относятся к вооружениям сил общего назначения, предназначены главным образом для применения в обычных боевых операциях и частично охвачены другими договорами (как ДОВСЕ применительно к боевым самолетам и артиллерии). Поэтому сколько-нибудь существенное сокращение ТЯО по методике СНВ повлекло бы радикальное урезание систем и вооружений ВВС, ВМС, сухопутных войск и ПВО ядерных держав.

Секретные арсеналы

Ни та ни другая держава не сообщает официальной информации по своим нестратегическим ядерным вооружениям.

Соединенные Штаты. По разным экспертным оценкам, к началу 90-х годов США имели более 11 500 таких средств (свыше 7000 единиц в Европе, 1000 единиц в Азии, плюс 2500 в ВМС и 200–300 на американской территории в составе ПВО). Еще 4000 ядерных средств поддерживалось в стратегическом и тактическом резерве. Согласно односторонней президентской инициативе от 1991 года американцы вывели с зарубежных баз на свою территорию и ликвидировали все тактические ядерные боезаряды сухопутных войск, сняли все ТЯО с кораблей и многоцелевых подводных лодок, кроме КРМБ большой дальности, и уничтожили 50% их количества.

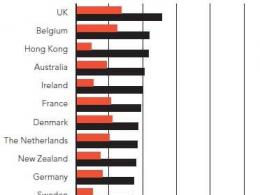

Ныне, по неофициальным оценкам, Соединенные Штаты располагают примерно 500 единицами ТЯО. Сюда входят 100 КРМБ типа «Томахок» (TLAM/N) для многоцелевых атомных подводных лодок на базах ВМС «Кингс-Бэй» и «Бангор» на территории США. Еще 190 боеголовок для КРМБ (W80-0) хранятся на складах. Также есть 400 авиабомб свободного падения (В-61-3 и В-61-4), из которых около 200 размещены на шести складах ВВС США в пяти странах НАТО (Бельгия, Италия, Нидерланды, Турция, ФРГ). Эти бомбы предназначены для доставки истребителями-бомбардировщиками ВВС США типа F-16, а также бельгийскими и британскими авиационными носителями того же типа и германо-итальянскими ударными тактическими самолетами типа «Торнадо».

Согласно новой ядерной доктрине США все ядерные КРМБ «Томахок» будут ликвидированы, но авиабомбы В-61 пройдут программу продления срока службы и улучшения сохранности и предотвращения несанкционированного применения. Они рассматриваются в контексте ядерных гарантий союзникам, и их будущее размещение в Европе будет предметом межсоюзнических консультаций.

Нет достаточно достоверной информации относительно ядерных боезарядов на централизованном хранении на территории США. Известно, что эти боезаряды находятся на десятке с лишним складов на базах ВВС и ВМС, в отдельных централизованных хранилищах и на предзаводских складах предприятия «Пантекс» (г. Амарильо, Техас). Они подразделяются на различные категории резерва, причем часть может быть немедленно возвращена в боевой состав, а другая предназначена для использования в качестве источника запасных частей. Третья часть включает боезаряды, стоящие в очереди на разборку и извлечение ядерных материалов для долговременного хранения или утилизации как в мирных, так и в военных целях (сборка новых боезарядов).

По оценкам независимых специалистов, в США хранится около 2000–3500 боезарядов резерва и примерно 4200 предназначено для утилизации. Это количество существенно увеличивается в связи с сокращением СЯС по новому Договору СНВ, согласно которому большая доля сокращений будет осуществляться путем снятия части боеголовок с многозарядных ракет и перемещения их на складское хранение.

В войне с применением оружия массового поражения фронтовая авиация может использовать ядерные бомбы самого широкого ассортимента

В войне с применением оружия массового поражения фронтовая авиация может использовать ядерные бомбы самого широкого ассортимента

Российская Федерация. В отличие от СЯС российские нестратегические ядерные средства скрыты завесой тайны еще в большей степени, чем американские. По некоторым данным, в конце 80-х годов они насчитывали до 22 000 единиц. Согласно односторонним президентским инициативам СССР и России 1991–1992 годов, принятым в ответ на шаги Соединенных Штатов и в связи с распадом ОВД и СССР, был намечен ряд радикальных мер. Предполагалось переместить все ТЯО Сухопутных войск на предзаводские базы предприятий по сборке ядерных боеприпасов и на склады централизованного хранения и впоследствии полностью их ликвидировать, ликвидировать 30% ТЯО флота, а также 50% боеголовок зенитных ракет ПВО и 50% средств ВВС. Было также предложено переместить совместно с США все ТЯО ВВС на склады централизованного хранения, но это не встретило поддержки Вашингтона (поскольку затронуло бы зарубежные базы ТЯО ВВС, являвшиеся символом ядерных гарантий союзникам).

По имеющимся данным, к 2000 году все ТЯО флота и авиации ВМФ были перемещены в централизованные хранилища, а 30% этих средств ликвидировали. Было ликвидировано 50% ТЯО ВВС и 50% боеголовок зенитных ракет ПВО, а также частично были уничтожены ядерные боеголовки артиллерии, тактических ракет и мин Сухопутных войск.

В настоящее время большинство экспертных оценок сводится к наличию у России примерно 2000 единиц ЯО средней дальности и тактического назначения. Эта цифра включает около 500 тактических ядерных авиационных ракет и бомб для 120 бомбардировщиков средней дальности типа Ту-22М и для 400 фронтовых бомбардировщиков типа Су-24. Кроме того, есть примерно 300 авиационных ракет, бомб свободного падения и глубинных бомб для морской авиации в составе 180 самолетов Ту-22М, Су-24, Бе-12 и Ил-38. Свыше 500 единиц ТЯО – это противокорабельные, противолодочные, противовоздушные ракеты, а также глубинные бомбы и торпеды кораблей и подводных лодок, включая до 400 ядерных КРМБ большой дальности многоцелевых подводных лодок. Около 100 ядерных боеголовок приписывается ракетам-перехватчикам Московской системы ПРО А-135 и еще 630 – зенитным ракетам С-300 и другим системам ПВО территории.

Принято считать, что в мирное время все эти ядерные средства содержатся на специальных складах российских баз ВВС, ВМФ и ПВО. Как стало известно в результате катастроф с подводными лодками «Комсомолец» и «Курск», ядерные оперативно-тактические ракеты и торпеды загружаются на атомные подлодки, выходящие на морское патрулирование, но неизвестно, практикуется ли это и поныне.

Фото: Илья Кедров

Фото: Илья Кедров

Как отмечалось выше, в течение 90-х годов все средства ТЯО Сухопутных войск и ПВО, а также преобладающая часть тактического ядерного оружия ВВС и ВМФ были передислоцированы на объекты централизованного хранения 12-го Главного управления Минобороны (ядерно-технические войска), где они хранятся как резерв или стоят в очереди на демонтаж и утилизацию. По заявлениям представителей военно-политического руководства РФ, уже сейчас все нестратегические ядерные средства России находятся на объектах централизованного хранения.

Есть неясность в том, относится ли это к складам ремонтно-технических баз ВВС и ВМФ, переданным в управление ядерно-техническим войскам 12-го ГУМО, или имеются в виду только построенные ранее специальные централизованные хранилища этого управления. На последних хранятся также боеголовки и другое оружие СЯС. Их общее количество держится в секрете, но зарубежные специалисты сходятся на цифре порядка 8000 единиц. Вызывает вопросы и методика подсчетов независимых экспертов, в частности включаемые ими в общее количество ТЯО 630 боеголовок ракет ПВО, которые, по официальным заявлениям Москвы, все перемещены в централизованные хранилища.

Оперативно-тактические системы обновляются путем развертывания тактических ракет типа «Искандер», которые, видимо, могут оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью. Возможно, новый фронтовой бомбардировщик Су-34 также будет иметь двойное назначение.

Другие ядерные державы держат информацию о своих нестратегических ядерных средствах в полном секрете. По оценкам экспертов, КНР имеет около 100–200 таких средств, Израиль – 60–200, Франция – 60, Пакистан – 60, Индия – 50, КНДР – 6–10. Это баллистические и крылатые ракеты средней и малой дальности, а также авиабомбы ударной авиации. Для некоторых из перечисленных стран такие средства представляют весь их ядерный потенциал или его преобладающую часть и расцениваются ими как стратегические средства ядерного сдерживания.

Стратегические приоритеты сторон

После окончания холодной войны, объединения Германии, роспуска Организации Варшавского договора и распада СССР, вывода ударных советских армий из Центральной и Восточной Европы для стран НАТО исчезла угроза нападения с применением сил общего назначения. Она считалась главной опасностью для Североатлантического альянса на протяжении сорока лет после 1945 года и против нее было направлено ядерное сдерживание и ядерные гарантии США, включая размещение в Европе ТЯО и концепцию его первого применения в ответ на нападение с использованием обычных вооруженных сил и вооружений.

Тем не менее в настоящее время только США имеют ядерное оружие (порядка 200 тактических авиабомб) за рубежом, на территории пяти стран НАТО (Бельгия, Нидерланды, Италия, ФРГ, Турция). В последние годы американское ТЯО было выведено из Греции и Великобритании. После снятия тактических ядерных средств с американских кораблей и подводных лодок из этого списка также выбыла Япония, в портах которой базировался 7-й флот США. В оставшихся странах НАТО и между союзниками по альянсу идет весьма серьезная дискуссия по поводу вывода ТЯО с их территории.

Видимо, США рассматривают это оружие в качестве дополнительного военного преимущества над Россией, поскольку для нее американское ТЯО передового базирования по досягаемости равнозначно угрозе стратегических вооружений. Оно расценивается, вероятно, и как политическая «узда» для соратников по НАТО, хотя в новой американской ядерной доктрине роль этих средств существенно снижена и заявлено, что с согласия союзников США были бы готовы вывести их на свою территорию.

С расширением Североатлантического альянса на восток имевшееся когда-то превосходство СССР и Организации Варшавского договора в силах обычного назначения над НАТО сменилось почти таким же превосходством последнего над Россией и странами ОДКБ.

В этой связи понятно, что Россия видит в ТЯО, во-первых, инструмент нейтрализации превосходства НАТО по силам общего назначения, особенно в свете расширения альянса на восток. Поэтому Москва пока не изъявляет энтузиазма по поводу возможности переговоров по этому вопросу. В прошлом США тоже избегали этого, стремясь сохранить свои ядерные силы передового базирования в Европе.

Во-вторых, Россия, вероятно, рассматривает свое преимущество по нестратегическому ЯО как компенсацию за растущее отставание от США по стратегическим вооружениям, которое новый Договор СНВ несколько сгладит, но не устранит.

В-третьих, для России ТЯО – это противовес ядерным силам третьих держав. Ведь практически все эти государства расположены так, что российская территория находится в пределах досягаемости их ядерных средств. Сокращение СЯС по договорам с США относительно увеличивает роль нестратегических средств РФ в сдерживании ядерных стран Евразии.

В-четвертых, остается проблема применения ТЯО в ответ на нападение с использованием только сил общего назначения и обычных вооружений – прежде всего американского высокоточного оружия (ВТО) большой дальности с опорой на новейшие космические системы информационного наведения (разведки, целеуказания, навигации и связи). Правда, это не обсуждалось пока в открытой печати, но некоторая стратегическая логика в такой функции есть. Если использование СЯС в ответном ударе на неядерную агрессию (воздушно-космическое нападение) сразу означало бы эскалацию к тотальной ядерной войне, то применение ТЯО по базам ВМС и ВВС, кораблям и подводным лодкам-носителям неядерных КРМБ может выглядеть как более адекватный ответ и средство сдерживания воздушно-космического нападения.

Также не может не учитываться рост военной мощи Китая, имеющего более 5 тысяч км общей границы с РФ, хотя эта тема замалчивается в российских официальных документах.

Предпосылки имеются

Тем не менее, как представляется, приоритетный характер угрозы расширения НАТО и приближения базовой инфраструктуры альянса к российским границам, обозначенный в новой Военной доктрине РФ, весьма преувеличен – во всяком случае в смысле опасности вооруженного нападения на Россию и ее союзников.

Имеет место сокращение коллективных сил блока (с начала 90-х годов на 35% сухопутных войск, на 30% военно-морских и на 40% военно-воздушных сил). Численность американских войск в составе ОВС НАТО за тот же период уменьшилась втрое (с 300 тысяч до 112 тысяч солдат). Рост количества государств – членов НАТО не ведет автоматически к наращиванию суммарной численности войск и сил союза из-за опережающего сокращения армий отдельных стран, особенно войск США на континенте, а также Германии, Франции, Италии, Испании, Польши. Сейчас у 28 стран – членов альянса суммарно значительно меньше войск и вооружений, чем было у НАТО в составе 16 государств на начало 90-х годов. Это едва ли было бы возможно, если бы этот союз готовил широкомасштабную агрессию против России.

Развитие американских высокоточных средств большой дальности с использованием космических информационных систем действительно осложняет военное планирование России. Но риск нападения с применением новейших обычных вооружений на великую ядерную державу, коей является Российская Федерация, несоизмерим по своим последствиям с любыми вообразимыми плодами такой агрессии.

Так или иначе, Россия не может пренебрегать неблагоприятными для нее тенденциями в глобальном и региональном балансе обычных и ядерных сил (даже если они во многом обусловлены провалами ее собственной военной реформы за прошедшие 15–17 лет). Новая Военная доктрина РФ совершенно ясно делает акцент на этих проблемах обороны и безопасности, и это надо принимать как военно-стратегическую реальность. Для снятия обеспокоенности Москвы нужно не убеждать ее, что официальное российское восприятие проблем ошибочно, а необходимо всемерно способствовать устранению этих препятствий путем соглашений и корректировки военной политики НАТО.

Прежде всего речь идет о том, что с учетом внутренних изменений на Украине и территориальных проблем Грузии вопрос их членства в НАТО следует отложить на неопределенное будущее. Развитие отношений по линии НАТО – Россия и НАТО – ОДКБ, в первую очередь в курсе стабилизации Афганистана, должен сделать невозможным любое будущее расширение НАТО на восток без согласия России. Наряду с обеспечением территориальной целостности и суверенитета постсоветских республик такие гарантии лучше всего закрепить в новой системе европейской безопасности, предложенной Россией.

Совместная оценка ракетных угроз и сотрудничество в разработке и развертывании систем ПРО США – ЕС – России для их отражения должны заменить односторонние действия США и их союзников в этой сфере. Проблемы ограничений в сфере высокоточного оружия большой дальности частично решаются в рамках нового Договора СНВ и будут обсуждаться на последующих переговорах, а в остальном – в контексте особой новой сферы соглашений об ограничении вооружений, мерах доверия и сотрудничества России и США.

В увязке с таким «пакетом» решений и договоренностей Россия могла бы пойти на предметное обсуждение проблемы нестратегических ядерных вооружений с США и НАТО.

Что касается латентной угрозы Китая на восточных рубежах России, то там точкой опоры может быть многосторонний договор об ограничении обычных вооруженных сил и вооружений в 100-километровой зоне по обе стороны российско-китайской границы. Следует предпринять дополнительные шаги по сокращению вооруженных сил РФ и КНР вдоль общей границы и значительному расширению этой зоны (до 200–300 км) в глубь территории обеих дружественных держав. И в этом случае переговоры по ТЯО были бы увязаны с комплексом соглашений по безопасности российских восточных рубежей.

Договориться будет трудно

Как ни парадоксально, новый Договор СНВ косвенно отразился и на проблеме нестратегических ядерных средств, хотя совсем не так, как этого хотели бы в американском сенате и как это видится сейчас многим западным политикам и экспертам.

Настояв на переговорах по СНВ, исходя из собственных интересов, на принципе засчета ядерных вооружений на основе «оперативно развернутых» средств, США почти сняли проблему ТЯО. Ведь «оперативно развернутые» боеголовки – это те, что реально размещены на БРПЛ и МБР. Вооружения тяжелых бомбардировщиков (КРВБ и бомбы) не засчитываются как отдельные боезаряды, поскольку в мирное время они находятся не на самолетах, а на складах.