«Эгоистичный ген. Ричард Докинз

© Richard Dawkins, 1989

© Н. Фомина, перевод на русский язык, 1993

© П. Петров, перевод предисловия на русский язык, 2013

© ООО “Издательство АСТ”, 2013

Издательство CORPUS ®

* * *

Фонд некоммерческих программ “Династия” основан в 2002 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании “Вымпелком”.

Приоритетные направления деятельности Фонда – развитие фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. В рамках программы по популяризации науки Фондом запущено несколько проектов. В их числе – Сайт elementy.ru, ставший одним из ведущих в русскоязычном Интернете тематических ресурсов, а также проект “Библиотека “Династии” – издание современных научно-популярных книг, тщательно отобранных экспертами-учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена в рамках этого проекта.

Более подробную информацию о Фонде “Династия” вы найдете по адресу www.dynastyfdn.ru .

Предисловие к юбилейному изданию (2006)

На меня отрезвляюще действует мысль о том, что с книгой “Эгоистичный ген” я прожил почти полжизни. Шли годы, и после выхода каждой из семи моих последующих книг издатели организовывали лекционные туры в целях ее рекламы. Какой бы из этих книг ни было посвящено мое выступление, слушатели всегда встречали новую книгу с отрадным воодушевлением, вежливо аплодировали и задавали умные вопросы. Затем они выстраивались в очередь за моими книгами, покупали их и просили меня надписать для них… “Эгоистичный ген”. Я немного преувеличиваю. Некоторые из них все же покупали новую книгу, а что до остальных, то моя жена утешает меня, доказывая, что для людей, только что открывших для себя нового автора, вполне естественно начинать знакомство с ним с его первой книги, и, прочитав “Эгоистичный ген”, они наверняка еще доберутся и до моего последнего и в настоящее время самого любимого детища.

У меня было бы больше поводов для недовольства, если бы я считал, что книга “Эгоистичный ген” безнадежно устарела и вместо нее теперь лучше читать что-нибудь другое. К сожалению (в каком-то смысле – к сожалению), это не так. Многие подробности менялись, и факты сыпались как из рога изобилия. И все же, за одним исключением, к которому я незамедлительно вернусь, в этой книге найдется совсем немного утверждений, которые я поспешил бы взять назад или за которые теперь я стал бы просить прощения. Покойный Артур Кейн, один из моих любимых преподавателей времен моей учебы в Оксфорде в 60-х годах, а впоследствии профессор зоологии в Ливерпуле, в 1976 году сказал про “Эгоистичный ген”, что это “книга молодого автора”. А затем намеренно процитировал один отзыв о книге Альфреда Айера “Язык, истина и логика”. Мне польстило это сравнение, хотя я и знал, что Айер отрекся от многих взглядов, высказанных им в своей первой книге, и я не мог не отметить явно подразумеваемую Кейном мысль, что и мне следовало бы рано или поздно поступить точно так же.

Наилучший способ объяснить название “Эгоистичный ген” состоит в том, чтобы указать, какое слово в нем ударное. Если в названии моей книги делать ударение на слове “эгоистичный”, то можно подумать, что это книга об эгоизме, хотя на самом деле внимание в ней уделяется скорее альтруизму. На самом деле особый упор здесь на слово “ген”, и я сейчас объясню, почему. Один из камней преткновения в рамках дарвинизма связан с той единицей, с которой, по сути, работает естественный отбор, то есть с тем, что именно выживает (или не выживает) в результате такого отбора. Эта единица неизбежно будет более или менее “эгоистичной”. На других уровнях отбор вполне может благоприятствовать альтруизму. Работает ли отбор непосредственно с видами? Если да, мы могли бы ожидать от отдельных организмов альтруистичного поведения “на благо вида”. Они могли бы ограничивать свою рождаемость во избежание перенаселения или сдерживать активность хищничества для охраны поголовья жертв, составляющих кормовую базу их вида. Именно такое – широко распространенное – превратное понимание дарвинизма и послужило первоначальным стимулом для написания этой книги.

Или же естественный отбор, как я настаиваю здесь, непосредственно работает все-таки с генами? Если так, то нас не должны удивлять случаи, когда отдельные организмы ведут себя альтруистично “на благо генов”, например снабжая пищей и защищая своих родственников, которые, скорее всего, обладают общими с ними копиями одних и тех же генов. Эгоизм генов может преобразовываться в альтруизм организмов только за счет альтруизма в отношении близких родственников. В этой книге объясняется суть данного преобразования, а также взаимной выгоды – другого важнейшего генератора альтруизма согласно дарвиновской эволюционной теории. Если бы мне довелось переписать эту книгу, запоздало сделавшись приверженцем “принципа гандикапа” Захави – Графена, я уделил бы в ней внимание также тем представлениям Амоца Захави, согласно которым альтруистические жертвы могут быть чем-то вроде показателя превосходства, подобного раздаче подарков на индейском празднике Потлач: “Видишь, как велико мое превосходство над тобой – я даже могу тебе кое-что пожертвовать!”

Мне бы хотелось еще раз повторить и подробнее изложить основания для использования в названии этой книги слова “эгоистичный”. Главный вопрос здесь в том, какой именно уровень иерархии жизни оказывается неизбежно “эгоистичным”, то есть подверженным непосредственному действию естественного отбора. Должны ли мы наблюдать эгоистичные виды? Эгоистичные группы особей? Эгоистичные организмы? Или эгоистичные экосистемы? Большинство перечисленных вариантов ответа можно как-то обосновать, и у большинства из них были свои сторонники, опрометчиво полагавшие какие-то из этих вариантов правильным ответом. Но они ошибались. Если считать, что основную идею дарвинизма можно лаконично выразить как “эгоистичное что-то ”, этим чем-то оказывается именно ген, и основания для этого вывода я и излагаю в своей книге. Независимо от того, убедят ли вас мои аргументы, именно по этой причине я и дал книге ее название.

Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы развеять наиболее серьезные заблуждения, связанные с этой книгой. Тем не менее я должен признать, что мне самому доводилось допускать в данной области ошибки. Особенно это касается первой главы, где содержится, в частности, такое характерное предложение: “Давайте попробуем учить щедрости и альтруизму, ибо мы рождаемся эгоистами”. В идее “учить щедрости и альтруизму” нет ничего неправильного, но утверждение “мы рождаемся эгоистами” может ввести читателя в заблуждение. Появление этого тезиса отчасти связано с тем, что я только в 1978 году начал отчетливо представлять себе разницу между носителями (обычно организмами) и ездящими в них репликаторами (в нашем случае – генами; этот вопрос подробно обсуждается в главе 13, добавленной во втором издании). Читая эту книгу, пожалуйста, мысленно вычеркивайте приведенное выше неудачное предложение и другие ему подобные и заменяйте их чем-то соответствующим мыслям, изложенным в данном абзаце.

Учитывая опасность ошибок подобного рода, теперь я хорошо понимаю, как можно превратно понять название этой книги, и уже поэтому мне, наверное, стоило остановиться на варианте “Бессмертный ген”. Еще одним возможным вариантом был бы “Альтруистичный носитель”. Быть может, такое название и показалось бы слишком непонятным, но оно, во всяком случае, разрешало бы ненужный спор о том, ген или организм является единицей естественного отбора (проблема, до последних дней привлекавшая внимание покойного Эрнста Майра). Естественный отбор работает с двумя разновидностями единиц, и спорить здесь на самом деле не о чем. Ген является единицей отбора как репликатор. Организм является единицей отбора как носитель. И то, и другое важно. Ни то, ни другое не следует сбрасывать со счетов. Ген и организм представляют собой две совершенно особые разновидности единиц, и пока мы не оценим разницу между ними, мы неизбежно будем пребывать в прискорбном заблуждении.

Еще одной неплохой альтернативой заглавию “Эгоистичный ген” был бы “Отзывчивый ген” (The Cooperative Gene ). Это название может показаться парадоксально противоположным по смыслу, но в одном из ключевых разделов книги я доказываю, что эгоистичным генам свойственна своего рода отзывчивость и склонность к сотрудничеству. Следует подчеркнуть, что это отнюдь не означает процветания групп генов в ущерб отдельным членам таких групп или в ущерб другим подобным группам. Здесь предполагается лишь, что всякий ген действует в собственных интересах на фоне других генов генофонда – набора претендентов на половое перемешивание в пределах вида. Эти другие гены входят в состав среды, в которой выживает каждый ген, точно так же, как в ее состав входят погодные условия, хищники и жертвы, растительность и почвенные бактерии. С точки зрения каждого гена “фоновыми” генами будут те, которые делят с ним общие организмы на своем пути к новым поколениям носителей. В долгосрочной перспективе это означает все другие гены в генофонде вида. Поэтому естественный отбор неизменно благоприятствует всем членам группировок взаимно совместимых генов (то есть в каком-то смысле отзывчивых по отношению друг к другу), когда подобные гены оказываются вместе. Такая эволюция отзывчивых генов ни в коем случае не нарушает фундаментального принципа эгоистичного гена. В главе 5 я разрабатываю эту идею, пользуясь аналогией с командой гребцов, а в главе 13 еще развиваю ее.

“Эгоистичный ген” критиковали за антропоморфную персонификацию, что тоже требует разъяснений, если не извинений. Я использую два уровня персонификации: генный и организменный. На самом деле с персонификацией генов не должно возникать никаких проблем, потому что ни одному человеку в здравом уме не придет в голову, будто молекулы ДНК обладают индивидуальным сознанием, и ни один вменяемый читатель не станет приписывать автору подобный бред. Однажды мне посчастливилось услышать рассказ классика молекулярной биологии Жака Моно о роли творчества в науке. Я не запомнил в точности его слов, но их смысл состоял в том, что обдумывая некую химическую проблему, он задается вопросом, что бы он делал, если был бы электроном. Питер Аткинс в своей замечательной книге “Еще раз о сотворении” прибегает к похожей персонификации, обсуждая преломление луча света, проходящего сквозь среду с более высоким коэффициентом преломления, вызывающую его замедление. Луч при этом ведет себя так, будто пытается минимизировать время, требуемое для достижения конечной точки. Аткинс представляет его себе как спасателя на пляже, спешащего на помощь утопающему. Следует ли ему бежать прямо по направлению к утопающему? Нет, потому что бежать быстрее, чем плыть, и разумно несколько увеличить долю времени, в течение которого спасатель будет передвигаться по суше. Следует ли ему добежать до точки на берегу, расположенной непосредственно напротив цели, тем самым сведя к минимуму время передвижения по воде? Это будет лучше, но тоже не идеально. Если бы у спасателя было время провести расчеты, он мог бы найти оптимальный промежуточный угол, дающий наилучшее сочетание быстрого бега и последующего неизбежно более медленного плавания. Аткинс подытоживает:

В точности так же ведет себя и свет, проходящий через более плотную среду. Но откуда свет знает (причем, судя по всему, заранее), какой путь займет меньше всего времени? И если уж на то пошло, какое ему до этого дело?

На эти вопросы Аткинс дает интереснейшие развернутые ответы, черпая вдохновение в квантовой теории.

Персонификация такого рода – не просто своеобразный дидактический прием. Иногда она также помогает ученым находить правильные ответы на интересующие их вопросы, избегая искушения допустить неочевидную ошибку. Этот прием можно применять, например, к расчетам эволюционной выгоды альтруизма и эгоизма, отзывчивости и враждебности. Здесь очень легко сбиться и получить неправильный ответ. Персонификация генов, если пользоваться ею с должным вниманием и осторожностью, нередко оказывается кратчайшим путем к спасению дарвиниста-теоретика, утопающего в путанице собственных мыслей. Пытаясь соблюдать осторожность, я в то же время вдохновлялся примером Уильяма Д. Гамильтона. В своей статье, вышедшей в 1972 году (в тот самый год, когда я начал “Эгоистичный ген”), Гамильтон писал:

Естественный отбор благоприятствует тому или иному гену, если совокупность копий этого гена составляет увеличивающуюся долю всего генофонда. Нас здесь будут интересовать гены, предположительно влияющие на социальное поведение своих носителей, поэтому давайте попробуем оживить их обсуждение, приписав им (временно) обладание интеллектом и некоторой свободой выбора. Представьте себе, что такой ген раздумывает, как бы ему увеличить число своих копий, и представьте, что он может выбирать…

Именно в таком духе и следует воспринимать значительную часть “Эгоистичного гена”.

С персонификацией организмов могут возникнуть более серьезные неприятности. Дело в том, что у организмов, в отличие от генов, есть мозги, и поэтому у них действительно могут быть эгоистичные или альтруистичные мотивы в некотором субъективном смысле, который мы будем готовы принять. Если книга называется, например, “Эгоистичный лев”, она вполне может сбить читателей с толку, чего не должно случиться с читателями “Эгоистичного гена”. Точно так же, как можно мысленно поставить себя на место воображаемого луча, разумно выбирающего оптимальный путь для прохождения ряда линз и призм, или воображаемого гена, выбирающего оптимальный путь для прохождения ряда поколений, можно предположить и существование отдельной львицы, рассчитывающей оптимальную поведенческую стратегию для выживания ее генов в долгосрочной перспективе. Первым даром Гамильтона науке биологии был точный математический аппарат, который настоящему дарвиновскому организму, например льву, в сущности, пришлось бы применять, принимая решения, направленные на максимальное повышение длительных перспектив выживания своих генов. В этой книге я пользовался нестрогими словесными эквивалентами таких расчетов и делал это на двух разных уровнях.

В следующем отрывке из главы 8 мы одним махом переходим с одного из этих уровней на другой:

Мы рассматривали условия, при которых матери может быть выгодна гибель слабого детеныша. Интуитивно можно предполагать, что сам он должен бороться до конца, но с теоретической точки зрения это необязательно. Как только такой детеныш становится слишком маленьким и слабым, так что его ожидаемая продолжительность жизни снижается до уровня, при котором извлекаемая им из родительского вклада польза составляет менее половины того, что потенциально могли бы извлечь из этого вклада другие детеныши, слабосильный детеныш должен с достоинством умереть. При этом он обеспечит своим генам максимальный выигрыш.

Это самоанализ на уровне отдельного организма. Предполагается здесь не то, что детеныш выбирает, что доставит ему удовольствие, что будет ему приятно, а то, что отдельные организмы, населяющие дарвиновский мир, проводят расчеты “а что если”, выбирая наилучшую для своих генов стратегию. Эта мысль недвусмысленно высказана ниже в том же абзаце, где совершается быстрый переход к персонификации на генном уровне:

Иными словами, ген, дающий инструкцию: “Тело! Если ты гораздо мельче, чем другие члены одного с тобой помета, откажись от борьбы и умри”, может добиться успеха в генофонде, потому что его шансы попасть в тело каждого спасенного брата или сестры равны 50 %, тогда как шансы выжить, находясь в теле слабосильного детеныша, в любом случае весьма незначительны.

После этого мы возвращаемся к самоанализу нашего детеныша:

В жизни каждого слабого детеныша есть момент, после которого пути назад уже нет. До наступления этого момента он должен продолжать борьбу, а затем отказаться от нее и – что было бы лучше всего – позволить своим собратьям или родителям съесть себя.

Я вполне уверен, что эти два уровня персонификации не должны сбивать с толку, если читать книгу полностью и учитывать контекст. Корректно проводя на обоих уровнях расчеты “а что если”, мы неизбежно придем к одному и тому же выводу. Собственно, по этому критерию и можно судить о корректности таких расчетов. Итак, я не думаю, что решил бы отказаться от персонификации, если бы мне пришлось сейчас писать книгу заново.

Но одно дело – отказаться от написанного, и совсем другое – забыть прочитанное. Что, например, делать со следующим приговором, вынесенным одним читателем из Австралии?

Интереснейшая книга, но порой я жалею, что не могу забыть прочитанное в ней… На каком-то уровне я могу прочувствовать то восхищение, которое у Докинза с такой очевидностью вызывают механизмы работы столь сложных процессов… Но в то же время я склонен во многом винить “Эгоистичный ген” за ряд приступов депрессии, от которых я страдал последние десять с лишним лет… Я никогда не был уверен в своем духовном взгляде на жизнь, но пытался найти нечто более глубокое – пытался верить, хотя это и плохо у меня получалось. Но после прочтения этой книги все мои смутные размышления о религии как ветром сдуло, и они уже никак не могли сформироваться в нечто более цельное. Несколько лет назад это вызвало у меня тяжелый личностный кризис.

Я уже упоминал пару похожих читательских откликов:

Один иностранный издатель моей первой книги признался мне, что по прочтении ее он три ночи подряд не мог заснуть, так встревожила его холодная, мрачная мораль, якобы содержащаяся в ней. Другие читатели спрашивали меня, как мне удается находить в себе силы вставать по утрам. Школьный учитель из одной далекой страны с укоризной писал мне, что одна из его учениц, прочитав книгу, пришла к нему в слезах, оттого что мое сочинение убедило ее в пустоте и бесцельности жизни. Он советовал ей не показывать книгу друзьям, опасаясь, что и они заразятся тем же нигилистическим пессимизмом (“Расплетая радугу”).

Если нечто – правда, то с этим ничего не поделаешь, сколько бы мы ни силились выдавать желаемое за действительное. Вот первое, что я могу сказать. Есть и второе, почти столь же важное. После этих строк я написал:

У нас есть все основания полагать, что в конечной судьбе мироздания действительно нет никакой цели, но разве хоть кто-нибудь из нас связывает надежды собственной жизни с конечной судьбой мироздания? Разумеется нет, по крайней мере если мы в своем уме. Жизнью каждого из нас управляет масса всевозможных, чисто человеческих устремлений и представлений, намного более близких и сердечных. Обвинение науки в том, что она якобы отнимает у жизни ту сердечность, ради которой стоит жить, столь нелепо и ошибочно, столь диаметрально противоположно моим собственным чувствам и чувствам большинства действующих ученых, что едва не повергает меня в отчаяние, в котором меня напрасно подозревают.

Похожую склонность казнить гонца демонстрируют и другие критики, возражающие против тех нехороших социальных, политических или экономических выводов, которые, по их мнению, следуют из “Эгоистичного гена”. В 1979 году, вскоре после первых выборов, выигранных Маргарет Тэтчер, мой друг Стивен Роуз в журнале “Нью сайентист” написал:

Под “сассекским преподавателем” подразумевался ныне покойный Джон Мейнард Смит, высоко ценимый и Роузом, и мной, ответивший на это в характерном для него стиле в письме, опубликованном в том же журнале: “А что нам было делать? Подогнать уравнения под другой ответ?” Основная мораль “Эгоистичного гена” содержит мысль (отстаиваемую также в заглавном очерке сборника “Капеллан дьявола”) о том, что нам вовсе не следует черпать свои ценности из дарвинизма, разве что делать это с обратным знаком. Эволюция нашего мозга достигла уровня, позволяющего нам восстать против тирании своих эгоистичных генов. Эта наша способность с очевидностью проявляется, например, в использовании противозачаточных средств. Тот же принцип может и должен работать в более широком масштабе.

Джеффри Р. Бейлис. «Поведение животных».

Мы созданы нашими генами. Мы, животные, существуем для того, чтобы сохранить их, и служим всего лишь машинами, обеспечивающими их выживание, после чего нас просто выбрасывают. Мир эгоистичного гена - это мир жестокой конкуренции, безжалостной эксплуатации и обмана. Ну а как же акты явного альтруизма, наблюдаемые в природе: пчелы, совершающие самоубийство, когда они жалят врага, чтобы защитить улей, или птицы, рискующие своей жизнью, чтобы предупредить стаю о приближении ястреба? Противоречит ли это фундаментальному закону об эгоистичности гена? Ни в коем случае: Докинз показывает, что эгоистичный ген - это еще и очень хитрый ген. И он лелеет надежду, что вид Homo sapiens - единственный на всем земном шаре - в силах взбунтоваться против намерений эгоистичного гена. Эта книга - призыв взяться за оружие. Это руководство и одновременно манифест, и она захватывает, как остросюжетный роман. «Эгоистичный ген» - блестящая первая книга Ричарда Докинза, и она все еще остается его самой известной книгой, международный бестселлер, переведенный на тринадцать языков. Для этого нового издания написаны примечания, в которых изложены очень интересные размышления о тексте первого издания, а также большие новые главы.

«…высоконаучно, остроумно и очень хорошо написано… опьяняюще здорово».

Сэр Питер Медоуэр. Спектейтор

Ричард Докинз преподает зоологию в Оксфордском университете, член совета Нового Колледжа и автор книги «Слепой часовщик».

«научно-популярное произведение такого рода позволяет читателю ощутить себя почти гением».

Нью-Йорк Таймс

Предисловие к русскому изданию

Мне выпало на долю редкостное удовольствие представить читателю перевод второго издания книги известного английского эволюциониста Р. Докинза «Эгоистичный ген». Необходимость ее перевода стала мне ясна с тех пор, как я познакомился с ее первым изданием. Будем надеяться, что мы когда-нибудь увидим на русском языке и другие произведения этого блестящего натуралиста-философа - «Расширенный фенотип» и особенно «Слепой часовщик».

Не буду излагать содержание книги, чтобы не портить впечатление у читателей, однако выскажу ряд своих замечаний, ибо, несмотря на восхищение Докинзом, не могу согласиться с некоторыми его положениями безоговорочно.

Докинз - убежденный дарвинист. В конечном счете весь «Эгоистичный ген» строго выводится из двух высказываний Дарвина. Во-первых, Дарвин писал, что «ненаследственное изменение для нас несущественно», во-вторых, он сознавал и ясно указывал, что, если бы у какого-либо вида был найден признак, полезный другому виду или даже - с учетом внутривидовой борьбы - другой особи того же вида, это оказалось бы неразрешимой проблемой для теории естественного отбора. Тем не менее широкое распространение получили такие концепции, как групповой отбор, кин-отбор, рассуждения о генах и эволюции альтруизма и т. д. Докинз убежденный противник таких концепции и на протяжении всей книги с присущим ему остроумием и изобретательностью оспаривает их, доказывая, что каким бы альтруистичным ни казалось поведение любого живого существа, в конечном счете оно приводит к возрастанию частоты встречаемости в популяции определяющего этот признак «гена-эгоиста».

Все это так, но… что же все-таки представляет собой эгоизм на генном уровне?

Автор исходит из широко распространенной концепции «первичного бульона», в котором зародились первичные гены-молекулы-репликаторы, способные создавать копии самих себя. Реплицируясь из поколения в поколение, они становятся потенциально вечными. С момента возникновения репликаторов между ними начинается борьба за ресурсы, в ходе которой они строят себе «машины для выживания - фенотипы. Сначала это клетки, а затем многоклеточные образования - сложные организмы. Наши тела - это временные, преходящие структуры, создаваемые бессмертными генами-репликаторами себе на потребу.

С таким утверждением можно и поспорить. Ведь гены не вечны, их синтез при репликации полуконсервативен. В разделившихся клетках только 50% ДНК наследуются от материнской клетки, вторая цепь ДНК строится заново, и через 50 поколений доля исходных генов в популяции уменьшается в 2^50 раз.

То же самое и с фенотипическими структурами - цитоплазмой и клеточной мембраной. Дочерние клетки наследуют 50% цитоплазмы материнской клетки, их потомки 25% и т. д. Все отличие фенов от генов в том, что их репликация не прямая, информация о ней заключена в генах. Но и ген, взятый отдельно, без фенотипического окружения бессилен, он не может реплицироваться.

Картина первых генов-репликаторов, плавающих в теплом «первичном бульоне», слишком идиллична, чтобы быть верной. Удачная мутация репликатора разбавляется всем объемом первичного океана. Венцом такой эволюции мог бы быть мыслящий океан планеты Солярис, описанный С. Лемом. Но как раз подобная эволюция идти не может: вероятность встречи и совместного действия удачных репликаторов, разбавленных всем объемом гидросферы Земли, равна нулю.

Так что, похоже, клетка возникла раньше жизни. Репликаторы размножались а первичных пузырьках, ограниченных полупроницаемыми мембранами, которые сейчас получают в эксперименте (коацерваты Опарина, микросферы Факса) или находят в морской пене (маригранулы Эгами). И с первой протоклетки, которую можно было бы без особой натяжки признать живой, преимущество в борьбе за существование получал репликатор, реплицирующий не только себя (эти «нарциссы» как раз вымирали), но и структуры первичной цитоплазмы и мембраны. Для генов лучший способ выжить - реплицироваться в клетке один раз, а все остальное время и ресурсы потратить на репликацию иных полимеров.

Эгоизм ли это - не знаю. Скорее такая стратегия похожа на концепцию «разумного эгоизма», выдвинутую Н. Г. Чернышевским. А может быть, при описании биологических феноменов вообще лучше отказаться от таких терминов, как «альтруизм», «эгоизм» и т. д.? Ведь сама идея «генов альтруизма» возникла в борьбе с теми, кто полагал, что дарвинизм сводится к бесконечной «борьбе клыков и когтей». Обе точки зрения - отход от прямого пути.

Кто-то из великих сказал, что важность и нетривиальность какого-либо суждения определить просто: суждение заслуживает этих оценок, если и противоположное является таковым. Докинз пишет: «Они [гены - Б. М.] - репликаторы, а мы - машины, необходимые им для того, чтобы выжить». Противоположное высказывание звучит так: «Мы - клетки-репликаторы, а гены - детали матрицы памяти, необходимые нам для того, чтобы выжить». С точки зрения кибернетики все мы - самовоспроизводящиеся автоматы фон Неймана. Копирование, матричная репликация - это еще не жизнь. Жизнь начинается с генетического кода, когда репликатор воспроизводит не только свою структуру, а и другие, ничего общего с ним не имеющие структуры.

Завершу свои сомнения высказываниями кибернетика Патти: «Там, где нет различия между генотипом и фенотипом, или между описанием признака и самим признаком (иными словами, где нет процесса кодирования, который связывает описание с описываемым объектом путем сведения многих состояний к одному), не может быть эволюции посредством естественного отбора.»

Докинз прав: «Все живое эволюционирует в результате дифференциального выживания реплицирующихся единиц». Но реплицирующиеся единицы - не просто гены-репликаторы, а их дискретные единства с фенотипическими признаками. Это то, что я назвал в свое время первой аксиомой биологии, или аксиомой Вейсмана-фон Неймана. А термины «эгоизм» и «альтруизм» оставим моралистам. Вне человеческого общества есть только большая или меньшая вероятность удачной репликации реплицирующейся единицы.

«Эгоистичный ген» без сомнения можно назвать эталонной научно-популярной книжкой. После прочтения осознаешь, насколько велик Докинз. Я убежден, что его идеи будут помнить очень долго.

Велик соблазн в одну строчку сформулировать главную идею книги, но самый кайф составляет постепенное приближение к основному выводу. Докинз подводит к нему очень аккуратно со свойственной ему педантичностью.

Книжка впервые была издана в 1976 году. За сорок лет она не потеряла актуальности. Есть три издания: 1976, 1989 и 2006 годов. Второе отличается от первого наличием комментариев автора и двумя дополнительными главами. Докинз не стал переписывать текст, он лишь дал пояснения к определенным местам из оригинального издания.

Третье издание, как я понял, дополнено ответами автора на критику. Что опять же оформлено в виде дополнительного раздела в конце книжке. У меня оказалась электронная версия второго издания, поэтому я ознакомился с версией 1989-го года. Как всегда, я вел конспект книжки. Его размер отражает качество текста.

Смысл жизни

Жизнь на планете достигает зрелости, когда ее носители постигают смысл своего существования. Теория Дарвина дает нам ответ на этот вопрос. Но не все правильно понимают эволюцию. Многие принимают неверное допущение, что самое главное в эволюции - благополучие вида (или группы), а не благополучие отдельного индивидуума (а если быть точнее, даже гена).

Докинз призывает нас осознать, к чему стремятся наши гены. В таком случае, говорит он, у нас будет шанс нарушить их намерения. На это способен только человек и никакое другое живое существо. Потому что человек - единственный, на кого преобладающее влияние оказывает культура. Некоторые ученые даже считают, что оно настолько велико, что влиянием генов можно пренебречь.

В любом случае гены детерминируют поведение лишь в статистическом смысле. Аналогия - красный закат. Говорят, что такой закат действительно предвещает великолепную погоду на завтра. Но никто не будет ориентироваться на него для прогнозирования погоды. Гены не детерминируют свои создания в буквальном смысле. Мы без труда бросаем им вызов всякий раз, когда используем контрацептивные средства.

Отдельный важный для рассмотрения вопрос - альтруизм. Приводится пример самки богомола, которая, как известно, во время спаривания съедает самца-альтруиста. Оказывается, съедая его голову, она повышает его половую активность. Это не единственный неожиданный и одновременно важный пример, который приводится в книге.

Вообще альтруизм - то есть действия, направленные на повышение благополучия другого существа в ущерб своему благополучию - встречается у многих животных. Мелкие птицы, заметив хищника, сигнализируют своим сородичам о возможной опасности, подвергая себя небольшому риску.

Говорят, что альтруизм родителей по отношению к детям показатель стремления животных сохранить вид. Однако сохранение вида - это эвфемизм, означающий размножение. Сохранение вида, конечно, является следствием размножения. Также встречается альтруизм внутри вида: одних особей по отношению к другим. Это называют теорией «группового отбора», которая выглядит правдоподобно, но не является верной.

Репликаторы. Начало жизни

Давайте проследим, как зарождалась жизнь на нашей планете. Для этого стоит понимать, что дарвиновское «выживание наиболее приспособленных» есть частный случай выживания стабильного. Стабильный объект - тот, который заслуживает собственного имени. Например, это все объекты, которые мы видим перед собой.

Сначала был Большой взрыв, при котором образовались атомы. Иногда атомы соединяются в результате химических реакций и образуют молекулы. Но этого недостаточно для того, чтобы получился человек. Если в банку в нужном количестве насыпать необходимое число атомов и трясти ее даже очень долго, у вас вряд ли что-нибудь выйдет. Теория Дарвина приходит на помощь тогда, когда медленное построение молекул уходит со сцены.

Мы не знаем, что было на Земле в самом начале, поэтому рассуждения могут показаться спекулятивными. Есть подозрение, что были вода, двуокись углерода, метан и аммиак. В общем, все, что встречается и на других планетах. Химики проводили эксперименты, в ходе которых все эти вещества смешивались и подвергались продолжительному воздействию ультрафиолета. В результате возникал жидкий коричневатый бульон с новыми, более сложными молекулами (аминокислотами и даже пуринами, из которых и состоит ДНК).

3-4 млрд. лет назад образовывались такие молекулы. Они были достаточно устойчивы. Сегодня они, конечно, не смогли бы долго существовать: их съели бы бактерии. Среди них в какой-то момент появились репликаторы. Главной особенностью репликаторов была способность воспроизводить себя. Вероятность создания подобной молекулы очень мала. Но для начала достаточно одной такой молекулы.

И вот, значит, она размножается таким образом. Но при этом иногда возникаю ошибки (мутации). Тут Докинз вспоминает, что он атеист, и приводит аналогию из истории Библии. При каком-то переписывании еврейское слово, означающее «молодая женщина», было записано как «девственница». И понеслась: миллионы людей верят в непорочное зачатие. Вернемся к репликаторам. Их стало несколько видов, причем некоторые виды были многочисленнее других.

Эволюция уже начала работу. Те, кто жил дольше и размножался быстрее, стали более многочисленными. Есть и еще один важный признак, которым обладала самая популярная модель - точность репликации. Если бы она часто допускала ошибки при копировании, она бы не была самой многочисленной. Раз мы говорим, что здесь работает эволюция, стоит ли считать эти молекулы живыми? Утверждается, что это неважно: «живой» и «неживой» - всего лишь слова.

Теперь про конкуренцию. Все репликаторы плавали в бульоне с белка́ми, которые они использовали для строительства новых молекул. Но в какой-то момент ресурсов стало заметно меньше. Тогда репликаторы стали кушать друг друга. У некоторых репликаторов возникла как защитная реакция белковая оболочка. Судя по всему, так появились клетки, которые стали первыми «машинами выживания».

Пройдет много времени и «машины выживания» эволюционируют. Одним из примеров такой машины сегодня является человек. А то, что получилось из репликаторов, сам человек будет называть генами.

Бессмертные спирали

Итак, сегодня все мы - животные, растения, бактерии и вирусы - служим машинами выживания для реликаторов одного и того же вида - молекул вещества, называемого ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота - это цепи из нуклеотидов. ДНК слишком мала, чтобы ее увидеть, но ее структура была установлена с помощью остроумных косвенных методов (полагаю, об этом можно почитать в книжке «Двойная спираль» Уотсона).

Нуклеатидные строительные блоки бывают четырех видов: А, Т, Ц и Г. Они одинаковые у всех организмов. Но при этом их последовательность у всех разная (кроме однояйцевых близнецов). ДНК содержится в каждой клетке (а их 10 15) и являются «чертежами» человеческого тела. Гены регулирут построение организмов, но это влияние одностороннее: приобретенные признаки не наследуются, каждое поколение начинает на пустом месте.

Гены не умеют заглядывать вперед, прогнозировать. Они просто существуют. При этом гены добились неплохих успехов в технологии создания машин выживания: посмотрите на сердце, мышцы, глаза. Для этого им пришлось стать более общительными. Машина выживания содержит не один, а тысячи генов. Создание организма - кооперативный процесс, при котором отделить влияние одного гена от другого почти невозможно.

Но раз гены живут большими кучками, может, стоит отказаться от этого понятия? Нет. Дело в половом размножении, при котором гены смешиваются и перетасовываются. При этом каждое отдельное тело несет в себе новую комбинацию генов, которая существует очень недолго (время жизни индивидуума). Но сами гены потенциально являются долгоживущими.

Поговорим про явление пола. «Чертежи»-хромосомы состоят из 23 пар томов. У ребенка часть томов от отца, а часть от матери. На самом деле все намного сложнее и перемешиваются не тома, а страницы. Если на страницах от отца и матери написаны разные инструкции, то одна из них перевешивает другую. Игнорирующийся ген называется рецессивным, а противостоящий ему - доминантным. Гены, стремящиеся занять одно и то же место в хромосоме, называют аллелями. Совокупность всех разных генов всех людей называют генофондом.

Клетки могут делиться двумя способами. Когда новые клетки получаются из одной с сохранением 46 хромосом - это митоз, а когда яйцеклетка и сперматозоид (имеющие по 23 хромосомы) образуют одну клетку - это мейоз. В процессе образования сперматозоидов из клеток семенника отдельные участки отцовской хромосомы обмениваются местами с соответствующими участками материнской хромосомы. Этот процесс называется кроссинговером.

Тут нужно уточнить понятие гена. Предлагается такое: ген - это порция хромосомного материала, сохраняющаяся на протяжении достаточного числа поколений, чтобы служить единицей естественного отбора. Ген - это репликатор с высокой точностью копирования.

Есть два способа возникновения новой генетической единицы. Первое - случайное объединение в результате кроссинговера предшествующих субъединиц. Второе - точечная мутация. Еще один вид мутации - это инверсия, возникающая, когда какой-то участок хромосомы поворачивается на 180 градусов.

Пример про мимикрирующих бабочек. Эти милые насекомые очень яркие и красивые. Поэтому хищникам их легко заметить и съесть. Чтобы замаскироваться, они мимикрируют под менее съедобных собратьев. При этом образцом для подражания могут являться разные виды. Таким образом бабочки одного и того же вида могут быть двух цветов. Промежуточные особи не рождаются. Но один ген в смысле цистрона определить цвет не в состоянии. Следовательно, цвет определеяет целый кластер, представляющий сцепленную группу генов. Давайте этот кластер и считать геном. Вот такой ген Докинз и считает единицей отбора.

Но при этом ген - единица, в значительной степени приближающаяся к идеалу неделимой корпускулярности. Ген нельзя считать неделимым, но делится он редко. Если бы гены постоянно сливались друг с другом, то естественный отбор был бы невозможен. Еще один аспект корпускулярности гена в том, что он никогда не стареет. Бессмертие гена заключается в способности копирования. Кстати, в этом смысле человек как индивидуум нам не подходит. Дети как способ бессмертия не вариант, потому что очень быстро все перемешается.

Почему ген бессмертен потенциально? Потому что выживают не все. Иногда ген живет долго, потому что ему повезло. Но чаще всего причина в том, что он обладает необходимыми для выживания качествами. Так-то гены постоянно конкурируют за выживание со своими аллелями.

Небольшое отступление: почему люди стареют? Ген, вызывающий смерть, называется летальным. Логично, что летали вымываются из генофонда. Просто потому, что их носители умирают и не оставляют потомства. Это касается леталей, действие которых проявляется в юном возрасте. Те, которые проявляются в позднем возрасте, более стабильны.

Таким образом, угасание - это побочный эффект накопления летальных и полулетальных генов, действующих в старости, в генофонде. Вывод, который напрашивается сам собой. Чтобы увеличить продолжительность жизни, надо заставить женщин рожать позже. И - вы не поверите - мы сейчас замечаем эту тенденцию. Забавные спекуляции, не правда ли?

Есть альтернативы половому размножению. Самки тлей без участия отцов рожают своих дочерей, содержащих гены матери. Более того, зародыш в свое матке может содержать еще один меньший зародыш. Тогда тля может сразу родить свою внучку. Многие растения размножаются вегетативно, выбрасывая боковые побеги. Мы это называем ростом. Но в чем разница между ростом и бесполым размножением?

Зачем нужно половое размножение? Если говорить кратко и не приводить все примеры из книжки, то оно «облегчает накопление в одном индивидууме благоприятных мутаций, которые возникали по отдельности у разных индивидуумов».

Генная машина

Изначально машины выживания служили для генов пассивными вместилищами, защищающими от конкурентов. Потом, как говорилось ранее, они научились кушать друг друга и тем самым бороться за жизнь. Эволюция пошла по пути усложнения и образовались многоклеточные организмы. Сначала образовалось две ветки: животные и растения. Они продолжали делиться, образуя все новые и новые виды.

Конечно, каждое живое существо можно рассматривать как колонию клеток, но обычно это колония действует достаточно слаженно. Докинз говорит о поведении, характерной чертой которого является быстрота. Если мы запишем рост дерева методом цейтраферной съемки (известной в народе как time lapse), то оно будет выглядеть как активное животное. Но у животных, конечно, это нагляднее. И всё благодаря наличию мышц.

Еще одно достижение эволюции - это мозг. Главная единица «биологического компьютера» - это нейрон, чем-то напоминающий транзистор. В отличие от компьютерного аналога, нейрон может иметь десятки тысяч связей. Он действует намного медленнее, но при этом достиг успехов в миниатюризации (в голове у человека 10 11 нейронов). Часто у нейрона есть один особенно длинный «провод», называемый аксоном. Кабель из таких проводов называется нервом. Плотные скопления нервов называются ганглиями, а если они очень большие - мозгом.

Провода-нервы, идущие к мышцам, называются моторными. Они могут быть достаточно длинными: у жирафа некоторые нервы идут вдоль всей шеи. Нервы должны подавать сигнал только тогда, когда это действительно необходимо, поэтому эволюционное преимущество получили животные с органами чувств. С ними мозг соединяется посредством чувствительных (сенсорных) нервов.

Вообще в любых старых книжках встречаются неадекватные сравнения мозга с компьютером. Докинз (на момент публикации книги) уверен, что рано или поздно компьютер сможет обыграть человека в шахматы, но о более серьезных прогнозах речь не заходит. Примечательно, что Докинз расхваливает свой компьютер: самым дружелюбно настроенным устройством является Эппл Макинтош.

Вернемся к эволюции. В какой-то момент возникла память, благодаря которой на координацию мышечных сокращений смогли влиять события прошлого.

Удивительное свойство поведения машины выживания - ее целенаправленность. Принцип отрицательной обратной связи говорит, что существо каким-то образом сравнивает то, к чему он стремится, и реальное состояние дел; если разница увеличивается, то он меняет тактику своего поведения.

Кажется, что раз гены создали мозг, который, в общем-то, управляет животным, то они сами могут этим животным управлять. Это ошибочное мнение. Гены похожи на программиста, который написал программу и запустил ее. В этом их преимущество, в этом же их недостаток. Они оказывают свое воздействие, регулирую белковый синтез. Это очень мощный, но в то же время медленный способ воздействия на мир. Нужно месяцами дергать за белковые веревочки,чтобы создать зародыш.

В связи со всей этой историей, максимум, что они могут сделать - это написать как можно больше инструкций для своей машины выживания. Но мир меняется очень быстро, поэтому все учесть очень сложно. Одним из методов обхода данного ограничения является создание обучающейся машины выживания. Наши гены говорят нам, что вкус и оргазм - хорошо, имея в виду сахар и копуляцию. Но в сахарине и мастурбации, напротив, нет ничего хорошо. Не учли наши гены.

В живом мире предсказывать реакцию окружающей среды особенно сложно. Для выживания необходимо предугадывать, как будет действовать другой индивидуум. Считается, что для этого животное занимается самоинспектированием, то есть заглядывает в собственные ощущения и эмоции, чтобы понять ощущения и эмоции других.

Очень крутой инструмент познания - это моделирование. Не удивительно, что он был достаточно быстро изобретен эволюцией, и привел к субъективному осознанию. Как следствие - прогнозирование будущего и отказ от прямого следования инструкциям генов. Компьютеры пока не научились такому. Слава богу, потому что в роли генов сейчас находимся мы. Подводя итог: гены вырабатывают политику, а мозг является исполнителем.

Гены ничего не решают в прямом смысле этого слова. Наличие определенного гена говорит, что при прочих равных условиях и при наличии других важных генов и внешних факторов, с большей вероятностью человек, скажем, спасет другого тонущего человека, чем если бы это была аллель этого гена.

Пора слов по коммуникацию и ложь животных. Коммуникация - это оказывание влияния одной машины выживания на другую. Этологи считают, что коммуникация возникает тогда, когда это выгодно обоим потенциальным коммуникантам. Но для того, чтобы выжить и размножиться, некоторые животные и растения обманывают других. Цветы эксплуатируют половое влечение пчел - факт общеизвесный. Более того, обманывают даже дети родителей, мужья жен, а братья друг друга.

Агрессия: стабильность и эгоистичная машина

Машины выживания взаимодействуют в биосфере. Часто не напрямую. Например, и кроты, и дрозды питаются червяками. Если один из видов вдруг исчезнет, очевидно, что второй быстро размножится по причине свалившихся на голову бесплатных ресурсов. С эти сталкиваются специалисты по борьбе с вредителями: победив одного вредителя, они могут ухудшить ситуацию, потому что на его место придет другой вредитель.

Если мы говорим о прямом воздействии, то это может быть как межвидовая конкуренция, так и внутривидовая. Львы могут бороться с антилопами за тело антилопы, а могут друг с другом - за самок и территорию.

Но убивать представителей своего вида негуманно, даже если нужно бороться за самку. Поэтому имеют место формальных состязания. По этому поводу Докинз рекомендует читать Конрада Лоренца («Об агрессии»). Если проигравший сдается, то победитель воздерживается от нанесения смертельного удара.

Стратегия - это предварительно запрограммированная линия поведения. ЭСС - эволюционно стабильная стратегия - стратегия, которая, если она будет принята большинством членов данной популяции, не может быть превзойдена никакой альтернативной стратегией. Иными словами ЭСС - стратегия, эффективная против копий самого себя.

Далее Докинз рассматривает каково бы было соотношение особей в популяции, если они могли быть двух типов - «голуби» и «ястребы» - одни из которых всегда нападали, а другие - всегда убегали. Потом усложняет эту схему, добавляя еще один тип и приводя различные примеры. В целом эта глава выглядит достаточно скучной. В ней слишком много разжевывания, что, возможно, необходимо для понимания некоторой категории людей.

Генное братство

В некотором смысле смысл жизни гена - занять господствующее положение в генофонде. Эту мысль можно развить для объяснения феномена альтруизма.

У близких родственников вероятность наличия общих генов выше средней. Именно по этой причине столь обычен альтруизм родителей по отношению к своим детям. Альтруизм по отношению к близким родственникам называется кин-альтруизмом. Если можно спасти десятерых своих родственников, пожертвовав собой, то, скорее всего, так и будет сделано. Но как определит точную грань, когда оно того стоит?

Кстати, интересный факт состоит в том, что у всех людей около 90% генов совпадает. Это логично: у каждого по две руки и ноги.

Вводится определение генерационного расстояния (g) двух индивидуумов А и Б. Для того, чтобы его посчитать, нужно найти общего предка, поднят от А до него, а потом спуститься к Б. Суммарное число шагов и дает генерационное расстояние. Если А - дядя Б, то общий предок - отец А. Тогда генерационное расстояние равно 3. Коэффициент родства - это 2 p . Это в случае одного общего предка.

Если общих предков n, то генерационное расстояние равно n*2 p . Так можно определять эффективность кин-отбора. Забота о потомстве - частный случай кин-альтруизма. Взрослый индивидуум должен уделять своему осиротевшему брату-младенцу столько же внимания, сколько своим собственным детям.

Есть формула. Суммарный риск для альтруиста должен быть меньше, чем суммарный выигрыш для реципиента, умноженный на коэффициент родства. Конечно, все эти вычисления животные не проделывают в уме. Они вообще ничего об этом не знают, они просто ведут себя так, как если бы они производили такие расчеты. Раковина улитки - превосходная логарифмическая спираль, но где она хранит таблицы логарифмов? Мы же тоже в жизни как-то принимаем все за и против.

Формулу альтруизма можно уточнить, заметив, что животное никогда точно не знает, что конкретный индивидуум гарантированно является его родственником. Таким образом суммарный выигрыш для реципиента нужно умножать на процент уверенности в родстве.

Как животные узнают, кто их родственник? Представитель вида, члены которого перемещаются мало, имеет хорошие шансы на то, что случайно встретившийся ему индивидуум - его родственник. Гены так и говорят: относись хорошо ко всем членам данного вида, которых ты встретишь.

Иногда встречаются сбои и совершенно левого индивидуума записывают в родственники. Вы, наверное, слышали про кукушку, подбрасывающую яйца в чужие гнезда. Птицы считают, что в их гнезде вряд ли может оказаться не их ребенок, а потому могут воспитать кукушонка, приняв его за своего.

Осталось объяснить, почему родители заботятся о детях больше, чем дети о родителях, несмотря на одинаковый коэффициент родства и в ту, и в другую сторону. Дело в том, что дети моложе, а значит ожидаемая продолжительность жизни у них больше.

Планирование семьи

Мы выяснили, что забота об уже существующих индивидуумах и рождение на свет новых не имеет принципиальных различий. При этом стоит понимать, что стратегия заботы в чистом виде губительна для вида. В таком случае популяцию быстро бы наводнили мутантные индивидуумы, специализирующиеся на заботе о потомстве.

Я хочу процитировать пару абзацев, которые мне особо понравились. Они хорошо отражают стиль рассуждений в книжке и могут для кого-нибудь явиться стимулам для ее прочтения.

У человечества слишком много детей. Численность популяции зависит от четырех факторов: рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции. Если говорить о населении всего земного шара в целом, то иммиграцию и эмиграцию можно отбросить; остаются смертность и рождаемость. До тех пор пока среднее число доживших до половой зрелости детей на одну супружескую пару больше двух, число рождающихся младенцев из года в год будет увеличиваться со все возрастающей скоростью. В каждом поколении данная популяция возрастает не на какую-то определенную величину, а на нечто вроде фиксированной доли той численности, которой она уже достигла. Поскольку сама эта численность все время возрастает, возрастает и величина прироста. Если подобный рост будет продолжаться бесконтрольно, численность населения удивительно быстро достигнет астрономических величин.

Между прочим, даже те люди, которых беспокоят проблемы народонаселения, не всегда понимают, что рост его численности зависит от того, в каком возрасте люди заводят детей, а также от числа этих детей. Поскольку численность популяции обычно возрастает на известную долю за поколение, то отсюда следует, что, увеличив промежуток между поколениями, можно снизить скорость роста численности за год. Лозунги, призывающие «Остановитесь на двух», можно было бы с равным успехом заменить лозунгами «Начинайте в тридцать лет!»

Далее речь заходит о проблеме старости. Человек в некотором роде является прецедентом. В животном мире от старости умирают очень редко. Чаще всего причиной смерти являются хищники или болезни. Еще один регулятор численности - это голод. Но животные и сами прекрасно регулируют свою численность.

Как это происходит. Не забываем, что мы обосновываем теорию эгоистичного гена, а не группового отбора. В связи с ней, индивидуальные родительские особи практикуют планирование семьи в том смысле, что они оптимизируют рождаемость, а не ограничивают ее на всеобщее благо. Они стараются максимизировать число выживающих детенышей (золотая середина).

У людей, конечно, все не так. Потому что людям, у которых много детей, помогает государство и все дела. Докинз пишет, что применение противозачаточных средств критикуют как «противоестественное». Но в то же время, говорит он, всеобщее благосостояние, о котором мечтают все, также противоестественно.

Битва поколений

Родительский вклад - любой вклад в родителя в отдельного потомка, повышающий шансы этого потомка на выживание за счет возможностей этого родителя вкладывать в другого потомка. Этот показатель очень удобен тем, что он измеряется в единицах, близких к тем, что действительно важны. РВ измеряется в единицах снижения ожидаемой продолжительности жизни других детенышей, уже родившихся или могущих родиться в будущем.

Однако этот показатель не очень точный. В идеале следовало бы ввести обобщенную меру вклада альтруизма, потому что РВ акцентирует внимание на роли отца и матери. Каждый индивидуум располагает в течение жизни определенным количеством РВ, которое он может вкладывать в детенышей (а также в себя и других родственников). Вопрос в том, могут ли быть у индивидуума дети-любимчмки, в которых он вкладывает больше.

Наверное, есть и это зависит от разных факторов. Скажем, если есть два ребенка: младший и старший. При ограниченных ресурсах мать скорее покормит младшего, потому что старший вряд ли умрет. Именно поэтому самки млекопитающих в какой-то момент прекращают кормление детенышей молоком. Но если она знает, что ребенок последний, она может кормить его дольше. При учете того, что рядом нет нуждающегося племянника, вклад в которого будет полезнее.

Объясним менопаузу у женщин. Если бы у женщины в один день рождались и сын, и внук (от ее взрослого ребенка), то ожидаемость продолжительности жизни для внука была бы выше. Потому что с возрастом женщине все труднее выращивать детей.

В какой-то момент средние шансы дожить до зрелости у каждого ее ребенка становились в два с лишним раза больше, чем для внука. И хотя ее гены находились в среднем только у каждого четвертого внука, а у детей - у каждого второго, это перевешивается большей ожидаемой продолжительностью внуков. Если бы женщина продолжала иметь детей, то она не смогла бы уделять внукам необходимое количество времени.

Дальше снова идет скучный разбор того, как дети обманывают родителей. Например, птенец может пищать громче, чтобы его больше кормили. Но все равно есть какой-то предел, при достижении которого его голос может услышать хищник. В общем, эволюция находит компромисс между идеальной ситуацией, к которой стремятся родители, и идеальной ситуацией, к которой стремятся дети.

Битва полов

Теперь рассмотрим «взаимоотношения в браке». Есть два родителя, оба делают одинаковый генетический вклад в потомство. В выигрыше оказывается тот, который вкладывает в ребенка меньше ресурсов. Потому что тогда он сможет затратить больше ресурсов на детей, зачатых с другим партнером, и тем самым распространить больше своих генов.

В чем главное отличие самцов от самок? Большинство респондентов цинично ответит, что отличие заключается в наличии члена у самца. Это не самый лучший критерий, поскольку у некоторых видов (например, у лягушек) пениса нет. Правильный ответ: в размере половых клеток (гамет). Это различие особенно хорошо выражена у птиц и рептилий (яйцо страуса - это такая большая яйцеклетка).

Но такое встречается не у всех живых существ. В том смысле, что для полового размножения половые клетки разного размера не являются обязательным условием. У грибов процветает изогамия: они могут скрещиваться друг с другом как хотят.

Но вернемся к яйцеклеткам и сперматозоидам. Очевидно, что в момент зачатия отец уже вносит меньше 50% ресурсов. Поскольку каждый сперматозоид очень мал, самец может производить их по много миллионов в сутки, то есть производить на свет очень много детей за короткое время.

Скорее всего, в начале у всех организмов была изогамия. В какой-то момент появлялись более крупные гаметы, получавшие преимущества по понятным причинам. В свою очередь более мелкие гаметы осознали, что они выиграют, если станут более подвижными и будут обладать способностью к активному поиску крупных гамет. А промежуточные гаметы оказались в невыгодном положении. Изначальное различие в размерах было настолько слабым, что могло возникнуть случайно.

Кажется, что самцы в таком количестве не особо-то и нужны. Например, у морских слонов 88% копуляций совершается 4% самцов. Докинз проводит мысленный эксперимент, показывающий, что соотношение 1:1 является ЭСС. Затем снова начинаются скучные рассуждения, подобные сравнению «голубей» и «ястребов» из главы про агрессию.

Забавный пример. Считается, что самка трудится на благо ребенка больше, чем самец. Очевидно, у птиц и млекопитающих это так. У рыб дело обстоит иначе. Многие рыбы не копулируют, а извергают свои клетки в воду. Оплодотворение происходит в воде. Так как первой нерестится самка (яйцеклетки крупнее и рассеиваются в воде не так быстро, как сперматозоиды), то самец с большей вероятностью может остаться один с ребенком на руках.

Как выбрать хорошего самца? Сначала это были сильные мышцы и длинные ноги по понятным причинам. Но в итоге самкам выгодно рожать от привлекательных самцов, потому что тогда их дети будут привлекательными, а значит, у самки будет больше внуков.

Вопрос - с кем спариваться - по понятным причинам больше беспокоит самок, чем самцов. Одна из причин - необходимость избежать спаривания с представителем другого вида. Гибридизация нежелательна как минимум потому, что даже если ребенок и родится, он окажется стерильным. Также важно не допустить близкородственное скрещивание. Главным следствием является переход летальных и полулетальных рецессивных генов в гомозиготное состояние.

Читая эту главу (да и всю книжку), хочется переносить разбираемые вопросы на человеческое общество. Конечно, тогда хочется ответить на вопрос: моногамен или полигамен человек? В мире встречаются разные общества, демонстриующие удивительное многообразие. Это наводит на мысль, что образ жизни людей в первую очередь определяется не генами, а культурой.

Почеши мне спину, а я тебя оседлаю

Взаимоотношения между животными имеют ряд удивительных аспектов. Один из них - склонность многих видов к групповому образу жизни. Очевидно, что каждый отдельный индивидуум должен извлекать из этого пользу. Рассмотрим рыбок. Рыба, плывущая позади другой рыбы, получает некоторое гидродинамическое преимущество благодаря турбулентности потока, создаваемого впереди плывущей рыбой. Э то одна из причин собираться в косяки. Еще одна причина, касающаяся уже не только рыб: группой легче защищаться от хищников.

Докинз изящно объясняет явление скоттинга (прыжков в высоту у газели при виде хищников). Гены, детерминирующие способность к высоким демонстративным прыжкам, вряд ли будут съедены хищниками, потому что хищники обычно выбирают жертву, которая выглядит послабее.

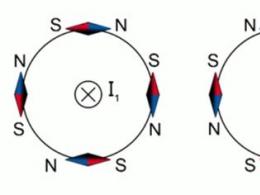

Отдельно рассматриваются подвиги общественных насекомых на примере пчел. Температура в улье поддерживается на постоянном уровне, как температура человека. Большинство индивидуумов в сообществе насекомых составляют стерильные рабочие. «Линия зародышевых клеток» - линия, обеспечивающая непрерывность бессмертных генов, - проходит через тела репродуктивных индивидуумов, составляющих меньшинство. Это аналоги наших собственных репродуктивных клеток в наших семенниках и яичниках. А стерильные рабочие - аналоги наших печени, мышц и нервных клеток.

Есть еще один пример. Голые землекопы – это мелкие, почти слепые и почти лишенные волосяного покрова грызуны, живущие большими подземными колониями в засушливых областях Кении, Сомали и Эфиопии. Это настоящие «общественные насекомые» из мира млекопитающих. Рабочие могут принадлежать и к одному, и к другому полу, как у термитов.

Эти милые животные – гомокапрофаги (вежливый способ объяснить, что они поедают испражнения друг друга; правда, в их диету входит и другая пища, иначе это противоречило бы законам природы). Голые землекопы неспособны регулировать температуру своего тела так, как это делают все другие млекопитающие; они больше похожи на «холоднокровных» рептилий.

Многократно подчеркивается сходство муравьев с людьми. Настоящие войны, в которых большие армии противников дерутся насмерть, известны только у человека и у общественных насекомых.

Я снова не могу отказать себе в удовольствии процитировать два абзаца про муравьев-земледельцев и муравьев-скотоводов. Это великолепно.

Несколько видов муравьев в Новом Свете и независимо от них термиты в Африке разводят «грибные сады». Наиболее хорошо изучены среди них так называемые муравьи-листорезы (или зонтичные муравьи) Южной Америки. Они трудятся необыкновенно успешно. В некоторых муравейниках листорезов обитает более двух миллионов муравьев. Гнезда листорезов состоят из переплетения переходов и галерей, широко раскинувшихся под землей на глубине 3 метров и более; роя эти туннели, муравьи выбрасывают на поверхность до 40 тонн земли! В подземных камерах помещаются грибные сады. Муравьи специально высевают грибы определенного вида на грядки из компоста, который они изготовляют, разжевывая листья на мелкие кусочки. Вместо того, чтобы просто собирать листья и питаться ими, рабочие делают из них компост. «Аппетит» на листья у муравьев-листорезов чудовищный, что делает их опасными вредителями, но листья служат пищей не для них, а для выращиваемых ими грибов. В конечном счете муравьи собирают конидии грибов, которыми кормят своих личинок и питаются сами. Грибы расщепляют растительную ткань более эффективно, чем желудки самих муравьев; в этом и состоит выгода, которую извлекают из выращивания грибов муравьи. Возможно, что грибам такая ситуация также выгодна: хотя муравьи поедают конидии грибов, они распространяют их споры более эффективно, чем это делает механизм распространения, существующий у самих грибов. Кроме того, муравьи ««пропалывают» грибные сады, уничтожая грибы других видов. Это, вероятно, идет на пользу грибам, выращиваемым муравьями, так как устраняет конкуренцию. Можно даже говорить о существовании между муравьями и грибами отношений, основанных на взаимном альтруизме. Примечательно, что очень сходная система разведения грибов независимо возникла у термитов, не связанных с муравьями никаким родством.

Муравьи не только выращивают растения, но и держат домашних животных. Тли - в частности зеленая яблоневая тля и другие виды - высоко специализированы к высасыванию сока у растений. Они очень эффективно выкачивают соки из растительных тканей, но не переваривают их до конца. В результате тли выделяют жидкость, из которой питательные вещества экстрагированы лишь частично. Капельки богатой сахарами «медвяной росы», или пади, выделяются на заднем конце тела с высокой скоростью - иногда за один час тля выделяет больше пади, чем весит сама. Обычно медвяная роса падает на землю (быть может, это та самая ниспосланная Провидением «манна», о которой говорится в Ветхом Завете). Но муравьи некоторых видов перехватывают росу, как только она выходит из тела насекомого. Муравьи даже «доят» тлей, поглаживая задние части их тела своими усиками и лапками. В ответ на это тли в некоторых случаях, по-видимому, задерживают выделение своих капелек до тех пор, пока какой-нибудь муравей не погладит их, и даже втягивают капельку назад, пока муравей не будет готов принять ее. Высказывалось также мнение, что у некоторых тлей задняя часть тела на вид и на ощупь сходна с лицевой частью головы муравья, что повышает привлекательность тлей для муравьев. Какую же выгоду извлекают из этой связи сами тли? По-видимому, муравьи защищают их от врагов. Подобно крупному рогатому скоту, тли живут в укрытиях, и те их виды, которых особенно эффективно используют муравьи, утратили свои обычные защитные механизмы. В некоторых случаях муравьи ухаживают за яйцами тлей в своих подземных гнездах, кормят молодь тлей и, наконец, когда они вырастают, осторожно выносят их наверх, на охраняемые пастбища.

Отношения, подобные взаимодействию муравьев и тлей, выгодные для обоих видов, называют мутуализмом или симбиозом. Ротовой аппарат тлей приспособлен к высасыванию сока из растений, но для самозащиты такие сосущие ротовые части бесполезны. Муравьи же неспособны высасывать соки из растений, но умеют хорошо драться. Подобны отношения часто встречаются между растениями и животными.

В некотором смысле то же можно сказать и про человека, но на микроуровне. В каждой из наших клеток имеются многочисленные маленькие тельца, называемые митохондриями. Митохондрии - это химические заводы, поставляющие большую часть необходимой нам энергии. Утрата митохондрий повлекла бы за собой смерть в течение нескольких секунд.

И снова цитата, она очень хороша.

Но вернемся к взаимодействиям на высшем уровне. Ученые сделали вывод, что отложенный ответный альтруизм может возникнуть у видов, способных узнавать и запоминать друг друга как конкретных индивидуумов. Докинз снова начинает сравнивать различные стратегии, но на этот раз взаимодействовать будут животные, осуществляющие груминг.

Опять же, проговаривая, что это не более, чем спекуляции, Докинз предлагает следующую идею. Возможно, что большой головной мозг человека и его предрасположенность к математическому мышлению развивались как механизм для все более хитроумного мошенничества и для все более проницательного обнаружения обмана со стороны других. Апофеозом рассуждений становится гениальная формулировка: «Деньги - это формальный знак отложенного реципрокного альтруизма».

Мемы - новые репликаторы

Подводя итог, Докинз спрашивает: что такое вера? Это некое состояние ума, заставляющее людей верить во что-то – неважно, во что, при полном отсутствии подтверждающих данных. Если бы имелись надежные доказательства, то вера как таковая была бы излишней, так как эти доказательства убеждали бы нас сами по себе. Именно поэтому часто повторяемое утверждение, что «сама эволюция – это вопрос веры», звучит так глупо. Люди верят в эволюцию не потому, что они решили верить в нее, а потому, что о ее существовании свидетельствует огромное количество общедоступных данных.

Наконец, в последней главе первого издания Докинз объясняет, почему человек не похож на другие машины выживания. И самое главное отличие выражается одним словом: культура. Очевидна аналогия между культурной и генетической эволюцией.

Более трех миллионов лет ДНК была единственным на свете репликатором. Однако она не обязана сохранять свои монопольные права навечно.

Новый бульон - бульон человеческой культуры. Аналогом гена является «мем», полученное из греческого μίμημα, означающего подобие. Эта идея была настолько революционна в свое время, что в моей книжке английское meme перевели, используя транскрипцию, как мим. Но сегодня, когда любой пользователь интернета знаком с понятием интернет-мема, вопроса о правильном переводе не существует.

В википедии написано, что мем - единица культурной информации. Докинз приводит примеры: мелодии, идеи, модные словечки и выражения и т.д. Конкретный пример - представление о Боге. Мы не знаем, как оно возникло. Допустим, в результате мутации. Реплицируется оно с помощью усного и письменного слова, подкрепляемого великой музыкой и изобразительным искусством. Его выживаемость и распространение в «мемофонде» обеспечила его большая психологическая привлекательность.

Рассмотрим еще один аспект эволюции. Если гены конкурируют со свои аллелями за место в хромосоме, то за что конкурируют мемы? Докинз предполагает, что за время. Напомню, что книжка 1976 года, а потому приводится аналогия с старые ЭВМ и машинное время, за которое нужно платить.

Мемы и гены нередко подкрепляют друг друга, но иногда они оказываются в оппозиции. Например, холостяцкий образ жизни предположительно не наследуется генетически. Ген, который бы детерминировал безбрачие, обречен на провал и может сохраниться в генофонде лишь при весьма специфических условиях, существующих, например, у общественных насекомых. Но все же мем безбрачия может добиться успеха в мемофонде. Далее приводится пример реализации: безбрачие среди священников.

Не стоит забывать, что гены распространяются в генофонде только потому что он сам так хочет (причем это «хочет» вполне условно). То же самое с мемами. Эволюция данного культурного признака происходит так, а не иначе, просто потому, что это выгодно для самого этого признака. Нам нет нужды заниматься поисками обычных биологических ценностей, определяющих выживание таких вещей, как религия, музыка и ритуальные танцы, хотя они, возможно, и существуют. После того как гены снабдили свои машины выживания мозгами, способными к быстрой имитации, мемы автоматически берут это на себя.

Завершить хотелось бы еще одной цитатой, подводящий итог всей книги.

Сен 26, 2017Мои высказывания о мимах носят несколько негативный характер, но у них есть и жизнерадостный аспект. После смерти от нас остаются две вещи: наши гены и наши мимы. Мы были построены как генные машины, созданные для того, чтобы передавать свои гены потомкам. Но в этом аспекте мы будем забыты через три поколения. Ваш ребенок, даже ваш внук, может быть похож на вас чертами лица, музыкальной одаренностью, цветом волос. Но с каждым поколением вклад ваших генов уменьшается вдвое. Очень скоро этот вклад становится пренебрежимо мал. Наши гены могут оставаться бессмертными, однако сочетание генов, имеющееся в каждом из нас, неизбежно погибнет. Елизавета II - прямой потомок Вильгельма Завоевателя. Тем не менее вполне возможно, что у нее нет ни одного из генов старого короля.

Не стоит искать бессмертия с помощью размножения.

Если, однако, вы вносите какой-то вклад в мировую культуру, если у вас возникла хорошая идея, если вы сочинили песню, изобрели свечу зажигания, написали стихотворение, они могут продолжать жить в первозданном виде в течение еще долгого времени после того, как ваши гены растворятся в общем фонде. Как заметил Дж. Уильямс, никого не беспокоит вопрос о том, сохранились ли на свете хотя бы один или два из генов Сократа. Мимокомплексы же Сократа, Леонардо да Винчи, Коперника или Маркони все еще сохраняют полную силу.

Эгоистичный ген Ричард Докинз

(Пока оценок нет)

Название: Эгоистичный ген

Название: Эгоистичный ген

Автор: Ричард Докинз

Год: 1989

Жанр: Биология, Зарубежная образовательная литература, Прочая образовательная литература

О книге «Эгоистичный ген» Ричард Докинз

Ричард Докинз – британский этолог, атеист и популяризатор науки. Он изучал зоологию на факультете в Баллиол-колледже в Оксфорде под кураторством лауреата Нобелевской премии Николаса Тинбергена. Работы учёного касались особенностей моделирования поведения и реакций животных.

В 1966 году Ричард получил степень доктора философии и перевёлся в Калифорнийский университет. Преподавая естествознание в Беркли и Оксфорде, он всегда пропагандировал точные науки и ставил под сомнения различные религиозные убеждения.

Противоречивую популярность биологу-философу принесла его первая книга «Эгоистичный ген», опубликованная в 1976 году. Научно-исследовательская работа вызвала бурю эмоций среди атеистов и верующих. Имел место случай, когда религиозный фанатик после прочтения книги покончил жизнь самоубийством. Это ужасное событие только добавило популярности Докинзу и повысило интерес к его произведениям.

Книга разошлась рекордным для популярно-научного жанра тиражом, была переведена на многие языки мира и удостоилась уникальных рецензий в известных журналах. В Times известный журналист резюмировал, что этот трактат – произведение, позволяющее ощущать себя гением в момент прочтения.

Даже название «Эгоистичный ген» выбрано автором не случайно. Для англоязычных читателей это словосочетание созвучно со сказкой «Великан-эгоист» Оскара Уайльда, что усиливает провокационный эффект. Ричард Докинз в книге высказал смелое предположение, что естественный отбор происходит не среди представителей тех или иных особей, а согласно «плану» генов, которые используют живые организмы для выживания.

В произведении «Эгоистичный ген» учёный предложил новое научное направление – меметику. Термин «мем» используется в качестве обозначения культурной единицы. Согласно теории Докинза, мемы размножаются, передаются от человека к человеку и мутируют в обществе, тем самым полностью изменяя его.

Книга «Эгоистичный ген» написана простым для обычного читателя языком. Ричард Докинз излагает научные материалы в доступной для восприятия форме для людей, не знающих тонкостей биологии. Главной идеей книги «Эгоистичный ген» является предположение, что основная элементарная частица всех живых организмов не клетка, а ген, который управляет клеткой. Люди и животные, по мнению учёного, – это всего лишь машины выживания для генов.

На нашем сайте о книгах сайт вы можете скачать бесплатно без регистрации или читать онлайн книгу «Эгоистичный ген» Ричард Докинз» в форматах epub, fb2, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone, Android и Kindle. Книга подарит вам массу приятных моментов и истинное удовольствие от чтения. Купить полную версию вы можете у нашего партнера. Также, у нас вы найдете последние новости из литературного мира, узнаете биографию любимых авторов. Для начинающих писателей имеется отдельный раздел с полезными советами и рекомендациями, интересными статьями, благодаря которым вы сами сможете попробовать свои силы в литературном мастерстве.

Цитаты из книги «Эгоистичный ген» Ричард Докинз

У эволюционной теории имеется еще один любопытный аспект - каждый полагает, что он понимает ее.

Избранные примеры никогда не могут служить серьезными аргументами ни для какого обобщения, заслуживающего доверия.

Философию и предметы, известные под названием «гуманитарных», по-прежнему преподают так, как если бы Дарвина никогда не было на свете.

Неразбериха в этических представлениях о том, на каком уровне должен кончаться альтруизм - на уровне семьи, нации, расы, вида или всего живого, - отражается, как в зеркале, в параллельной неразберихе в биологии относительно уровня, на котором следует ожидать проявлений альтруизма в соответствии с эволюционной теорией.

Гены оказывают свое действие, регулируя белковый синтез. Это очень мощный способ воздействия на мир, но способ медленный. Приходится месяцами терпеливо дергать за белковые веревочки, чтобы создать зародыш.

Человеческий зародыш, чувства которого находятся на уровне амёбы, пользуется значительно большим уважением и правовой защитой, чем взрослый шимпанзе. Между тем шимпанзе чувствует и думает, и возможно - согласно новейшим экспериментальным данным - способен даже освоить какую-то форму человеческого языка.

Применение противозачаточных средств иногда критикуют как «противоестественное». Да, это так - очень противоестественное. Беда в том, что противоестественно и всеобщее благосостояние.

Отклонившись так сильно от темы, я не могу удержаться от того, чтобы не пойти еще чуть дальше.

Мы должны учить наших детей альтруизму, поскольку нельзя ожидать, что он составляет часть их биологической природы.

Недостаток непосредственной ошибки в том, что она нередко оказывается фатальной.

Скачать бесплатно книгу «Эгоистичный ген» Ричард Докинз

(Фрагмент)

В формате fb2 : Скачать

В формате rtf : Скачать

В формате epub : Скачать

В формате txt :

Джеффри Р. Бейлис. «Поведение животных».

Мы созданы нашими генами. Мы, животные, существуем для того, чтобы сохранить их, и служим всего лишь машинами, обеспечивающими их выживание, после чего нас просто выбрасывают. Мир эгоистичного гена - это мир жестокой конкуренции, безжалостной эксплуатации и обмана. Ну а как же акты явного альтруизма, наблюдаемые в природе: пчелы, совершающие самоубийство, когда они жалят врага, чтобы защитить улей, или птицы, рискующие своей жизнью, чтобы предупредить стаю о приближении ястреба? Противоречит ли это фундаментальному закону об эгоистичности гена? Ни в коем случае: Докинз показывает, что эгоистичный ген - это еще и очень хитрый ген. И он лелеет надежду, что вид Homo sapiens - единственный на всем земном шаре - в силах взбунтоваться против намерений эгоистичного гена. Эта книга - призыв взяться за оружие. Это руководство и одновременно манифест, и она захватывает, как остросюжетный роман. «Эгоистичный ген» - блестящая первая книга Ричарда Докинза, и она все еще остается его самой известной книгой, международный бестселлер, переведенный на тринадцать языков. Для этого нового издания написаны примечания, в которых изложены очень интересные размышления о тексте первого издания, а также большие новые главы.

«…высоконаучно, остроумно и очень хорошо написано… опьяняюще здорово».

Сэр Питер Медоуэр. Спектейтор

Ричард Докинз преподает зоологию в Оксфордском университете, член совета Нового Колледжа и автор книги «Слепой часовщик».

«научно-популярное произведение такого рода позволяет читателю ощутить себя почти гением».

Нью-Йорк Таймс

Предисловие к русскому изданию

Мне выпало на долю редкостное удовольствие представить читателю перевод второго издания книги известного английского эволюциониста Р. Докинза «Эгоистичный ген». Необходимость ее перевода стала мне ясна с тех пор, как я познакомился с ее первым изданием. Будем надеяться, что мы когда-нибудь увидим на русском языке и другие произведения этого блестящего натуралиста-философа - «Расширенный фенотип» и особенно «Слепой часовщик».

Не буду излагать содержание книги, чтобы не портить впечатление у читателей, однако выскажу ряд своих замечаний, ибо, несмотря на восхищение Докинзом, не могу согласиться с некоторыми его положениями безоговорочно.

Докинз - убежденный дарвинист. В конечном счете весь «Эгоистичный ген» строго выводится из двух высказываний Дарвина. Во-первых, Дарвин писал, что «ненаследственное изменение для нас несущественно», во-вторых, он сознавал и ясно указывал, что, если бы у какого-либо вида был найден признак, полезный другому виду или даже - с учетом внутривидовой борьбы - другой особи того же вида, это оказалось бы неразрешимой проблемой для теории естественного отбора. Тем не менее широкое распространение получили такие концепции, как групповой отбор, кин-отбор, рассуждения о генах и эволюции альтруизма и т. д. Докинз убежденный противник таких концепции и на протяжении всей книги с присущим ему остроумием и изобретательностью оспаривает их, доказывая, что каким бы альтруистичным ни казалось поведение любого живого существа, в конечном счете оно приводит к возрастанию частоты встречаемости в популяции определяющего этот признак «гена-эгоиста».

Все это так, но… что же все-таки представляет собой эгоизм на генном уровне?

Автор исходит из широко распространенной концепции «первичного бульона», в котором зародились первичные гены-молекулы-репликаторы, способные создавать копии самих себя. Реплицируясь из поколения в поколение, они становятся потенциально вечными. С момента возникновения репликаторов между ними начинается борьба за ресурсы, в ходе которой они строят себе «машины для выживания - фенотипы. Сначала это клетки, а затем многоклеточные образования - сложные организмы. Наши тела - это временные, преходящие структуры, создаваемые бессмертными генами-репликаторами себе на потребу.

С таким утверждением можно и поспорить. Ведь гены не вечны, их синтез при репликации полуконсервативен. В разделившихся клетках только 50% ДНК наследуются от материнской клетки, вторая цепь ДНК строится заново, и через 50 поколений доля исходных генов в популяции уменьшается в 2^50 раз.

То же самое и с фенотипическими структурами - цитоплазмой и клеточной мембраной. Дочерние клетки наследуют 50% цитоплазмы материнской клетки, их потомки 25% и т. д. Все отличие фенов от генов в том, что их репликация не прямая, информация о ней заключена в генах. Но и ген, взятый отдельно, без фенотипического окружения бессилен, он не может реплицироваться.