Великий князь константин константинович романов. Великий князь константин константинович в оптиной пустыни Князь константин александрович романов

К. Р. - литературный псевдоним великого князя

Константина Константиновича Романова

. Впервые этот псевдоним появился в 1882 г. в «Вестнике Европы» под стихотворением «Псалмопевец Давид», чтобы затем на три десятилетия войти в русскую поэзию. В трехтомник поэта, вышедший в год его смерти, вошли сотни лирических произведений, поэмы «Возрожденный Манфред» и «Севастиан-Мученик», переводы «Гамлета» Шекспира и «Мессинской невесты» Шиллера. Романсы на его стихотворения писали П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, Р. М. Глиэр и другие композиторы. Более четверти века стоял он во главе Императорской академии наук. Под его председательством было организовано празднование столетия со дня рождения Пушкина и проведены связанные с ним мероприятия. Он был избран почетным членом Стокгольмской академии наук. Вся его жизнь была неразрывно связана и с военной деятельностью. Он командовал ротой Измайловского полка, затем Преображенским полком, был главным начальником военно-учебных заведений России и шефом 15-го гренадерского полка. В нем гармонично соединялись три основные ипостаси его личности: поэт, президент Академии наук и военный.

К. Р. - литературный псевдоним великого князя

Константина Константиновича Романова

. Впервые этот псевдоним появился в 1882 г. в «Вестнике Европы» под стихотворением «Псалмопевец Давид», чтобы затем на три десятилетия войти в русскую поэзию. В трехтомник поэта, вышедший в год его смерти, вошли сотни лирических произведений, поэмы «Возрожденный Манфред» и «Севастиан-Мученик», переводы «Гамлета» Шекспира и «Мессинской невесты» Шиллера. Романсы на его стихотворения писали П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, Р. М. Глиэр и другие композиторы. Более четверти века стоял он во главе Императорской академии наук. Под его председательством было организовано празднование столетия со дня рождения Пушкина и проведены связанные с ним мероприятия. Он был избран почетным членом Стокгольмской академии наук. Вся его жизнь была неразрывно связана и с военной деятельностью. Он командовал ротой Измайловского полка, затем Преображенским полком, был главным начальником военно-учебных заведений России и шефом 15-го гренадерского полка. В нем гармонично соединялись три основные ипостаси его личности: поэт, президент Академии наук и военный.

Великий князь Константин Константинович, внук Николая I и двоюродный дядя Николая II, родился 10 августа 1858 г. в Стрельне под Петербургом. Отцом его был младший брат Александра II Константин Николаевич - генерал-адмирал, управляющий флотом и морским ведомством на правах министра, много сделавший для реформы русского флота, дипломат, широко образованный и покровительствовавший искусствам деятель. Мать - Александра Иосифовна (урожденная принцесса Саксен-Кобургская). Будущий поэт жил в атмосфере родительской любви, безмятежности и комфорта. Детство и вся последующая жизнь Константина Константиновича были связаны с Мраморным дворцом, принадлежавшим его отцу. Получил разностороннее домашнее образование. В его обучении и воспитании принимали участие известные историки С. М. Соловьев , К. И. Бестужев-Рюмин , музыкальный критик Г. А. Ларош , виолончелист И. И. Зейферт , пианист Рудольф Кюндингер , писатели И. А. Гончаров и Ф. М. Достоевский . С детства великого князя готовили к службе на флоте. В 7 лет его воспитателем был назначен капитан 1-го ранга И. А. Зеленой , состоявший в этой должности до совершеннолетия великого князя. Занятия велись по программе Морского училища . В 1874 и 1876 годах гардемарином совершил дальнее плавание в Атлантический океан и Средиземное море на фрегате «Светлана». В августе 1876 года сдал экзамен по программе Морского училища и был произведён в чин мичмана .

Глубокая душевная симпатия связывала Константина Константиновича с его старшей сестрой - «королевой эллинов» Ольгой Константиновной, женой греческого короля Георга I. Именно к ней он обращается за поддержкой в своих первых поэтических опытах. Ей посвящено немало проникновенных лирических стихотворений. В одном из стихотворений 1888 г. отражается характер их взаимоотношений:

Завтра вот эти стихи тебе показать принесу я.

Сядем мы рядом; опять разовью заветный я свиток;

Голову нежно ко мне на плечо ты снова приклонишь,

Почерк затейливый мой на свитке с трудом разбирая..,-

Дружеские связи устанавливаются у живо интересующегося искусством великого князя с Ф. М. Достоевским, И. С. Тургеневым, П. И. Чайковским. Тургенев становится для него непререкаемым авторитетом в области искусства.

В 1882 г. появляются в печати первые произведения поэта К. Р.; к этому времени Константин Романов уже осознает себя поэтом. В одном из стихотворений 1882 г. он пишет:

Я всю любовь, все лучшие стремленья,

Все, что волнует грудь в ночной тиши,

И все порывы пламенной души

Излил в стихотворенья…

Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов . 17 октября 1877 года награждён орденом Св. Георгия 4 степени:

« В воздаяние за храбрость и распорядительность в деле с Турками на Дунае у Силистрии, 2 октября 1877 года, где лично был спущен Его Высочеством брандер против турецкого парохода.»

В мае 1878 года произведён в лейтенанты флота. В августе 1878 года назначен флигель-адъютантом . В январе-сентябре 1880 года командовал ротой Гвардейского экипажа. В сентябре 1880 года назначен вахтенным начальником на корабль «Герцог Эдинбургский», на котором до января 1882 года находился в плавании по Средиземному морю.

В 1882 году по болезни переведён в сухопутное ведомство и в августе произведён в штабс-капитаны гвардии. До конца 1883 года находился в заграничном отпуске, во время которого познакомился со своей будущей женой.

В 1884 г. он женится на Елизавете Саксен-Альтенбург-ской, герцогине Саксонской, с которой был помолвлен в мае 1883 г. От этого брака родились девять детей - шесть сыновей и три дочери. Супруге великого князя-поэта посвятил стихотворение А. А. Фет:

Две незабудки, два сапфира

Ее очей приветный взгляд,

И тайны горнего эфира

В живой лазури их скользят.

Ее кудрей руно златое

В таком свету, какой один,

Изображая неземное,

Сводил на землю Перу джин.

Военная карьера К. Р. с 1883 г. продолжается в армии. В декабре 1883 года назначен командиром роты Его Величества лейб-гвардии Измайловского полка. В 1887 году произведён в капитаны гвардии, а 23 апреля 1891 года - в полковники и назначен командующим лейб-гвардии Преображенским полком. В 1894 году произведён в генерал-майоры , с утверждением в должности командира полка. В 1898 году назначен в Свиту Его Величества . Врожденная доброжелательность, верность долгу снискали ему уважение в армии, помогли построить его взаимоотношения с подчиненными. В полку по его замыслам и инициативе устраивались литературно-музыкальные вечера - «Измайловские досуги», в которых принимали участие известные поэты и писатели, в том числе И. А. Гончаров, Я. П. Полонский, А. Н. Майков. В стихотворении «На 25-летне Измайловского досуга» он вспоминает:

Лиру и меч мы сплетали цветами

И не гадали о том,

Как наш алтарь разгорится с годами

Светлым и жарким огнем.

Для чтения на этих литературных вечерах К. Р. написал много стихотворений и начал сочинять поэму «Возвращенный Манфред». Специальные вечера посвящались творчеству русских писателей и поэтов. Наряду с литераторами в «досугах» участвовали музыканты, актеры, ученые.

Судьба предоставила Константину Константиновичу возможность много путешествовать, видеть мир. Много времени он проводил за границей и из-за слабого здоровья. Но его мысли всегда возвращались к России. В 1887 г. из Аль-тенбурга он писал:

Но не могу я дня дождаться,

Когда вернусь отсюда к вам,

К занятьям, к службе и трудам.

Константин Константинович сторонился политики, предпочитая ей занятия поэзией. «Как бы мне хотелось быть в состоянии писать стихи постоянно, беспрерывно», - записал он в дневнике от 8 мая 1885 г. Константин Константинович был знаком, а подчас и дружен со многими замечательными русскими писателями и поэтами. Мраморный дворец был всегда открыт для писателей, поэтов, художников, композиторов - деятелей искусства. Среди его посетителей - И. А. Гончаров, А. Н. Майков, А. А. Фет, Я.П. Полонский, А. Н. Апухтин, художник К. Маковский, композитор А. Г. Рубинштейн; К. Р. состоял в дружеских отношениях с П. И. Чайковским.

Летом 1886 г. вышел первый сборник стихотворений К. Р.; издан он был небольшим тиражом и в продажу не поступал. В конце 1887 г. К. Р. присвоено звание почетного члена Императорской академии наук, а 3 мая 1889 г. указом императора он был назначен ее президентом. В том же году выходят в свет сразу два сборника его стихов - «Стихотворения К. Р.» (1879-1885) и «Новые стихотворения К. Р.» (1886-1888), весьма положительно встреченные публикой. Необходимо было обладать незаурядной энергией, чтобы сочетать военную службу, большую научно-общественную работу и одновременно писать и издавать стихотворения. При этом великий князь не имел права пренебрегать и многочисленными светскими обязанностями, зачастую не вызывавшими у него ничего, кроме раздражения.-

В 1889 г. Константин Константинович начинает переводить шекспировского «Гамлета», и его поистине гигантский ‘ труд продолжается почти двенадцать лет. Тяжелым был для поэта 1892 г.: 13 января умирает его отец, а осенью - любимый учитель и друг А. А. Фет. В течение нескольких последующих лет Константин Константинович почти не пишет оригинальных стихов, занимаясь преимущественно

переводами.

В 1897 и 1899 гг. появляются первые постановки отрывков из «Гамлета» в переводе К. Р. Роль Гамлета исполнял сам Константин Константинович. Полностью трагедия была поставлена впервые на сцене Эрмитажного театра в феврале 1900 г., а осенью состоялась премьера в Александрийском

театре.

Активное участие принял Константин Константинович в подготовке празднования столетнего юбилея Пушкина. Он возглавил специальную комиссию по проведению торжеств. По его инициативе и при его непосредственном участии было подготовлено академическое издание произведений Пушкина, основан фонд Пушкина, учрежден разряд изящной словесности при отделении русского языка и словесности Академии наук, осуществлено избрание в 1900 г. в члены Академии наиболее известных русских литераторов, приобретено в казну имение Михайловское, а также проведены другие юбилейные акции.

В 1900 г. вышли в свет еще два сборника стихотворений К. Р., он много печатается в журналах «Русская старина», «Русский вестник», «Русское обозрение». 4 марта 1900 года назначен Главным начальником Военно-учебных заведений (с 13 марта 1910 года - генерал-инспектор Военно-учебных заведений). Под руководством великого князя была произведена большая работа по развитию и улучшению обучения в военно-учебных заведениях. В январе 1901 года произведён в генерал-лейтенанты и назначен генерал-адъютантом . В 1907 году произведён в генералы от инфантерии . 2 марта 1911 года назначен присутствующим в Правительствующем сенате (с оставлением в остальных должностях). В 1913 году за заслуги по службе награждён орденом Св. Владимира 1-й степени (4-я степень - 1883 год, 3-я степень - 1896 год, 2-я степень - 1903 год).

События русско-японской войны и революционные волнения 1905 г. оставили глубокий след в душе Константина Константиновича. Осознавая тяжелое положение России, он тем не менее не верил в реальность надвигающейся катастрофы, сохраняя веру в самодержавие, достоинство дома Романовых. Опору для себя в эти трудные годы он находит в деятельности, связанной с именем Пушкина. В 1907 г. при непосредственном участии Константина Константиновича было утверждено «Положение о Пушкинском Доме» при Академии наук. В эти тревожные смутные годы К. Р. не писал стихов. Константин Константинович неприязнь к себе как члену императорской семьи остро ощущает, что и находит отражение в его дневниковых записях. Ухудшается и здоровье великого князя, продолжавшего тем не менее свою общественную и служебную деятельность.

В грозно-тревожные последние годы жизни К. Р. единственным его убежищем, утешением и средством служения людям остается искусство. В 1910 г. он заканчивает перевод «Ифигении в Тавриде» Гете с обширным исследовательским очерком о Гете и его творчестве. Вскоре он начинает работу над своим последним оригинальным драма тическим произведением - «Царь Иудейский», вызвавшим впоследствии острую полемику в обществе и нападки правых во главе с Пуришкевичем. Премьера состоялась в 1914 г. в Эрмитажном

театре.

В 1887 году великому князю Константину Константиновичу было присвоено звание почётного члена Императорской Академии наук , а в 1889 году был назначен её Президентом («августейший президент»). По его инициативе при Отделении русского языка и словесности был учреждён Разряд изящной словесности, по которому в почётные академики избирались известные писатели - П. Д. Боборыкин ( 1900 ), И. А. Бунин ( 1909 ), В. Г. Короленко ( 1900 ), А. В. Сухово-Кобылин ( 1902 ), А. П. Чехов ( 1900 ) и другие. Возглавлял комитет по празднованию 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина . При содействии великого князя было открыто новое здание Зоологического музея в Санкт-Петербурге .

В 1889 году избран почётным попечителем Педагогических курсов при петербургских женских гимназиях. Состоял председателем Императорского Русского археологического общества (с 1892 года), Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии , Императорского Российского общества спасания на водах, Императорского Православного Палестинского общества и Санкт-Петербургского яхт-клуба. Действительный член Императорского общества поощрения художеств , Императорского Русского музыкального общества . Почётный член Русского астрономического общества , Русского исторического общества , Русского общества Красного Креста, Русского общества содействия торговому судоходству. Великий князь, в юности сам бывший военным моряком, оказал покровительство снаряжаемой академией наук , где когда-то тайно

собирались декабристы . Он писал по этому поводу старшему сыну: «Мы с Мама очень тихо и приятно провели в Осташеве. Оно далеко превзошло ожидания Мама, к великой моей радости. И местность, и дом очень ей понравились, да и не ей одной - все в восторге от нового нашего имения». С тех пор великий князь подолгу жил на берегах Рузы и растил здесь детей; однажды вся семья совершила путешествие по « Первой мировой войны ; они были задержаны и выдворены за пределы Германии, откуда срочно выехал и в Россию. Пятеро старших сыновей отправились на фронт, а в сентябре был тяжело ранен и скончался на руках родителей его любимец Олег. Эта рана, нанесенная ему судьбой, стала для Константина Константиновича смертельной. Болезнь его прогрессировала, и 2 июня 1915 г. великий князь Константин Константинович скончался .

Едва ли не главную роль в поэтической судьбе К. Р. сыграл Афанасий Афанасьевич Фет, высоко оценивший его поэтические опыты. Он стал его учителем, которому К. Р. следовал, а порой и откровенно подражал: «Ни один поэт не пленяет меня сильнее Фета; вот истинная поэзия, чистая, прекрасная, неуловимая» (17 августа 1888 г., письмо

П. И. Чайковскому).

В определенной степени творчество К. Р. стоит особняком. В нем отсутствует гражданственность, но нет и преобладавшего в восьмидесятых годах пессимизма, свойственного творчеству кумиров читающей публики - Апухтина и Надсона. Нигилизм, пессимизм, цинизм, столь распространенные в русском обществе к концу прошлого века, были абсолютно чужды миросозерцанию К. Р. - поэта светлого жизнеутверждающего чувства. Для К. Р. поэзия была особым, сотворенным миром, возвышенным и лишенным непременной достоверности, материальности, житейской прозы. Он ценил в поэзии смысловую емкость, тонкость передачи стихами всех оттенков человеческих эмоций.

Первенствующее значение К. Р. придавал совершенству поэтической формы, звучанию слова. «Я стал находить особенное удовольствие б старании жертвовать многими удачными стихами для соблюдения формы и положительно предпочитаю слабые по содержанию стихи, но безукоризненные по форме стихам хотя и глубокомысленным, но расплывчатым, растянутым, утомительным по длине».

Во многом под влиянием П. И. Чайковского К. Р. стремится постичь синтетический характер русской художественной культуры, особенно соотношение музыки и поэзии, общность и различие их творческих миров.

К. Р. считал себя продолжателем пушкинской традиции в русской поэзии, таковым его называли и Гончаров, и Фет, и многие другие. Перекличка поэтических мотивов, восхождение художественного восприятия к христианскому приятию мира и ладу с ним - вот то, что объединяет двух поэтов.

Развивавшееся в русле традиционной классической русской поэзии лирическое дарование К. Р. примечательно своей задушевностью, певучестью, музыкальностью. Автор наполненных светлой жизнеутверждающей силой произведений, К. Р. занимает достойное место в ряду таких поэтов-лириков, как Фет, Майков, Полонский, служителей «чистого искусства».

Константин Константинович, Великий князь (1858-1915) - генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии по гвардейской пехоте и по Оренбургскому казачьему войску, присутствующий правительствующего Сената, президент Императорской Российской Академии Наук (с 1889), поэт (стихи подписывал инициалами К.Р.). Командир лейб-гвардии Преображенского полка (1891-1900), главный начальник военно-учебных заведений (1900-1910), генерал-инспектор военно-учебных заведений (с 1910).

Константин Константинович (Костя), 1858-1915, Великий князь, внук Николая I, генераладъютант, генерал от инфантерии, генерал инспектор военно-учебных заведений, почетный президент Академии наук, известный поэт, писавший под инициалами “К.Р.”. С 1884г. женат на принцессе Саксен-Альтенбургской Елизавете Маврикиевне, от брака с которой имел 9 детей (трое из них убиты большевиками в Алапаевске, один погиб на войне).

Использованы материалы сайта RUS-SKY ®, 1999 г. Биографический справочник, в котором указаны имена всех лиц, которые были упомянуты в переписке императора.

Великий князь Константин Константинович.

Константин Константинович (К. Р.) (1858-1915), вел. князь, второй сын вел. кн. Константина Николаевича Романова. Состоял шефом 15-го гренадерского полка своего имени. Служил во флоте, затем в лейб-гвардейском Измайловском полку. В 1891-1900 командовал лейб-гвардейским Преображенским полком. В 1889 был избран президентом Академии наук, а в 1900 - главным начальником военно-учебных заведений. Состоял президентом: Императорского московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Общества спасения на водах, Православного Палестинского общества и Петербургского яхт-клуба. Константин Константинович еще при жизни издал несколько сборников своих стихотворений. В поэзии следовал классическим традициям. На его слова написаны известные романсы композиторами П. И. Чайковским, С. В. Рахманиновым, Р. М. Глиэром и др. Константин Константинович известен своими стихотворными переводами «Гамлета» Шекспира, «Марии Стюарт» Шиллера и др.

К.Р., великий князь Константин Константинович Романов (10.08.1858-2.06.1915), поэт, драматург. Получил разностороннее домашнее образование. С детства готовился к службе на флоте, был 2 года в дальнем плавании. Во время войны с Турцией (1877-78) состоял в экипаже фрегата «Светлана»; провел понтоны, под неприятельскими выстрелами, из устья р. Ольты к мосту у Зимницы. Затем служил в Измайловском полку. В 1891 назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка, В 1900 - главным начальником военно-учебных заведений, в 1910 - генерал-инспектором военно-учебных заведений. С 1889 президент Академии наук; с 1900 почетный академик по разряду изящной словесности.

Вел. князь Константин Константинович наследовал от отца артистические вкусы и способности: он пианист и выступал как актер в ролях: Гамлета, дона-Цезаря в «Мессинской невесте» Шиллера и Иосифа Аримафейского в своей трагедии «Царь Иудейский». Как поэт, он известен под инициалами К. Р.; дебютировал в «Вестнике Европы» (1882. № 8) стихотворением «Псалмопевец Давид». Сборник его стихотворений издан в 1886, но в продажу поступило лишь 2-е издание (СПб., 1889; 78 стихотворений, относящихся к 1879-85), одновременно с «Новыми стихотворениями К. Р., 1886-88» (СПб., 1889; 54 произведения). Здесь помещены, между прочим, лирические стихотворения, гекзаметры, стихотворения религиозного характера («Ты победил, Галилеянин», «Царь Саул», «Севастьян мученик», переложения из Апокалипсиса), послания, стихотворения из полковой жизни. 4-е издание вышло в 1902. В 1911 вышли стихотворения 1900-10. В 1913 вышел 1-й т. полного собрания всех стихотворений К. Р. 1879-1912. В 1914 двумя изданиями, обыкновенным и роскошным, вышла драма «Царь Иудейский». Главные переводы К. Р.: «Мессианская невеста» Шиллера, «Ифигения в Тавриде» Гете, «Гамлет» Шекспира (СПб., 1899; 2 тома, с обширным историко-литературным комментарием). Ряд отзывов К. Р. о представленных на соискание пушкинских премий стихотворных сборниках напечатан в «Отчетах о присуждении пушкинских наград» и «Трудах разряда изящных слов. Императорская Академия Наук». Оттиском из «Журнала Министерства народного просвещения» вышла брошюра «Памяти графа А. А. Голенищева-Кутузова» (1914). По направлению своему, муза К. Р. всецело примыкает к «поэзии чистого искусства». Оставшись совершенно в стороне от поэзии страстей и бурных переживаний, К. Р. вырос под обаянием поэзии А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, А. А. Фета, которым он посвятил несколько восторженных посланий. Основные воззрения и стремления поэта всего ярче выражены в двух стихотворениях. В первом из них («Я баловень судьбы») поэт высказывает желание:

Но пусть не тем, что знатного я рода,

Что царская во мне струится кровь,

Родного православного народа

Я заслужу доверье и любовь.

Для этой высокой цели он избирает иной путь:

Пускай прольются звуки

Моих стихов в сердца толпы людской,

Пусть скорбного они врачуют муки,

И радуют счастливого душой!

Источники своего вдохновения К. Р. указывает в обращении к «Поэту»:

Лишь тем, что свято, безупречно,

Что полно чистой красоты,

Лишь тем, что светит правдой вечной

Певец, пленяться должен ты.

Любовь - твое да будет знанье:

Проникнись ей - и песнь твоя

В себе включит и все страданья,

И все блаженство бытия.

Одним из симпатичнейших отделов сборников К. Р. являются «Очерки полковой жизни». Они отличаются большой простотой, согреты искренней привязанностью к товарищам по службе и искрятся добродушной веселостью, которая подчас переходит в грусть, когда поэт рисует участь простого солдата (стихотворение «Умер»). В лирических стихотворениях своих К. Р. - поэт «живых и светлых упований» по преимуществу; он воспевает очарования весны, распустившейся черемухи, расцветшей сирени, белоснежного ландыша, пленительно-тихой летней ночи, улыбки утра. В этой светлой радости - главный источник его вдохновения: «опять томит очарованьем благоуханная весна, опять черемухи дыханьем ее краса напоена. Нежно зеленой, сквозистой оделись дымкой леса. Струей повеяло душистой, лаская, греют небеса. Мне запах милый и знакомый былое в сердце воскресил: объятый тайною истомой, прилив учуя свежих сил, дышу черемухи дыханьем, внимаю жадно соловью, весь отдаюсь весны лобзаньям и - очарованный - пою».

Ясные по настроению и певучие, лирические стихотворения К. Р. привлекают к себе особое внимание композиторов; более 50 из них положено на музыку. Из драматических произведений К. Р. особое внимание возбудила трагедия на евангельский сюжет «Царь Иудейский». Несмотря на высокое положение автора, трагедия эта могла быть только несколько раз поставлена при совершенно исключительных условиях, в придворном Эрмитажном театре, для высокопоставленной публики. Между тем в «Царе Иудейском» нет и намека на что-либо отступающее от канонического понимания и в какой бы то ни было степени напоминающее евангельскую историю в искажении ее Ренаном или в изображениях Мункачи и Ге. Для автора тут события не просто истории, а именно истории священной; «Царь Иудейский» - божественное явление. Это придает трагедии характер иконописный, но вместе с тем и стильный. Глубочайшее благочестие настолько органически пронизывает произведение, что дает возможность, не утомляя читателя и зрителя, все время держать его на высоте настроения и обходиться без обычных театральных эффектов и декораций.

Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского народа - http://www.rusinst.ru

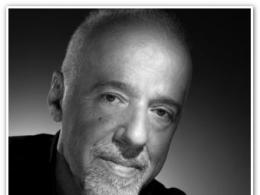

Великий князь Константин Константинович.

Протрет работы И.Е.Репина

Константин Константинович - сын Константина Николаевича, внук Николая I . Женат на Елизавете Маврикиевне Саксен-Альтенбургской (1865-1927). От брака родились дети: Иоанн (1886-1918), Гавриил (1887-1955), Татьяна (1890-1970), Константин (1991?-1914), Олег (1892-1914), Игорь (1894-1918), Георгий (1903-1938), Наталья (умерла в младенчестве, 1905), Вера (р. 1906).

Вдова великого князя Константина Константиновича великая княгиня

Елисавета Маврикиевна в начале революции жила у себя в Мраморном дворце со

своими младшими детьми: князем Георгием Константиновичем и княжной Верой

Константиновной. Когда большевики захватили власть, она принуждена была

покинуть Мраморный дворец и поселилась на Дворцовой набережной, в доме

Жеребцова. В ноябре 1918 года она уехала на пароходе в Стокгольм к шведским

королю и королеве вместе с князем Георгием Константиновичем, княжной Верой

Константиновной и детьми князя Иоанна Константиновича и княгини Елены

Петровны: князем Всеволодом Иоанновичем и княжной Екатериной Иоанновной.

Из Стокгольма великая княгиня Елисавета Маврикиевна переехала в Брюссель с

Георгием и Верой, а оттуда в Германию, на свою родину, в город Альтенбург

близ Лейпцига, где и скончалась 24 марта 1927 г.

Использованы материалы кн.: Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. Воспоминания. М., 2005

Справа налево: Великий князь Константин Константинович и его жена Елизавета Маврикиевна. Их дети: Иоанн, Гавриил, Татиана, Константин, Олег и Игорь. Конец 90-х годов 19-го века

Свидетельство очевидца

Он был высокообразованным человеком и поэтом, его стихи высоко ценились российской публикой. Он подписывался инициалами «К. Р.»; этот псевдоним вызывал уважение у российских рецензентов. Жизнь его протекала мирно и патриархально. К концу жизни он достиг скромного поста заведующего военными училищами. Здесь он показал кое-какие способности к руководству. Он всегда держался в стороне от Большого двора, где не было никого, кто разделял бы его взгляды и вкусы.

Цитируется по кн.: Мосолов А.А. При дворе последнего царя. Воспоминания начальника дворцовой канцелярии. 1900-1916. М., 2006.

Фотография Великого князя

Константин Константинович Романов (10.8.1858, Стрельна Петербургской губернии - 2.6.1915, Павловск), великий князь, рус. генерал от инфантерии (6.12.1907), генерал-адъютант (1901), почетный член Петербургской Академии наук (1900). Сын великого князя Константина Николаевича, внук императора Николая I. В составе экипажа корвета «Светлана» участвовал в рус.-турецкой войне 1877-78. За отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С 1880 командир роты гвардейского экипажа, с 1882 - роты Его Величества лейб-гвардии Измайловского полка, с 23.4.1891 - лейб-гвардии Преображенского полка. 4.3.1900 назначен главным начальником военно-учебных заведений, а 13.2.1910 генерал-инспектор военно-учебных заведений. Одновременно был президентом Петербургской Академии наук (с 3.5.1899). Проделал огромную работу по организации военного образования, прежде всего кадетских корпусов и военных училищ. Возглавлял Рус. Археологическое общество (с 1892), Палестинское общество (с 1905) и многие другие.

Использованы материалы кн.: Залесский К.А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники Германии. Москва, 2003

Дети Константина Константиновича к 1909 году (слева направо): Иоанн, Гавриил, Татиана, Константин, Олег, Игорь, Георгий, Вера.

Младшая дочь Вера Константиновна в 1988 году под портретом отца. Последняя из Романовых, родившихся в России, княжна Вера скончалась в США 11 января 2001 года в возрасте 94 лет. Она никогда не была замужем и наотрез отказалась принимать иностранное гражданство.

Взгляд родственника:

Перехожу к двоюродным дядям государя.

Их было одиннадцать. Это, во-первых, два сына великого князя Константина Николаевича. (Третий, Вячеслав, скончался в молодости, а четвертый, Николай, провел свою жизнь в ссылке в Туркестане.)

Старший из них, великий князь Константин Константинович, был талантливым поэтом и очень религиозным человеком, что, до известной степени, и сужало и расширяло его кругозор. Он был автором лучшего перевода шекспировского «Гамлета» на русский язык и любил театр, выступая в главных ролях на любительских спектаклях в Эрмитажном театре Зимнего дворца. Он с большим тактом нес обязанности президента Императорской Академии наук и был первым, кто признал гений биолога Павлова. Он писал поэмы, драматические произведения и рассказы, подписываясь псевдонимом К.Р., и его талант признавался даже органами печати, враждебными существовавшему в России строю. В л.-гв. Измайловском полку он создал свои знаменитые «Измайловские досуги» и таким образом заменил обычные кутежи офицерских собраний интересными вечерами, посвященными современной русской литературе. Хорошо разбираясь в тайниках души русского простолюдина, великий князь Константин Константинович значительно преобразовал методы воспитания молодых солдат. Для него не было большего удовольствия, как провести утро в казармах, где он занимался с ними словесностью. Будучи в течение многих лет начальником Главного управления военно-учебных заведений, он сделал многое, чтобы смягчить суровые методы нашей военной педагогики.

Все это следовало также приветствовать. Казалось бы, что такой гуманный и просвещенный человек, как великий князь Константин Константинович, был бы неоценимым помощником государя в делах управления империей. Но, к сожалению, Константин Константинович ненавидел политику и чуждался всяческого общения с политическими деятелями. Он искал прежде всего уединения в обществе книг, драматических произведений, ученых, солдат, кадет и своей счастливой семьи, состоявшей из жены, великой княгини Елизаветы Маврикиевны (принцессы Саксен-Веймарской), шести сыновей и двух дочерей. В этом отношении воля великого князя была непреклонна, и потому престол лишался в его лице ценной опоры.

Александр Михайлович [Романов]. Воспонинания Великого князя. Москва, 2001. (Книга 1, Глава IX Царская фамилия).

Сочинения:

Стихотворения. 1879-1912. Т. 1-3. СПб., 1913-15;

Избр. лирич. стихотворения. С биографией и портретом. П., 1915 (три изд.);

Полн. собр соч. / Под ред. и с предисл. А. А. Геринга. Т. 1-3. Париж, 1965-67 (750 экз.);

Избранное. М., 1991;

Стихотворения. М., 1991; [Стихи] // Поэты 1880-90;

Песни рус. поэтов. Т. 2. Л., 1989 (БПбс);

Из дневника Константина Романова. 1904-1906 / Публ. Н. Лапина // Красный архив. 1930. Т. 6; 1931. Т. 1-2.

Далее читайте:

Первая мировая война (хронологическая таблица)

Участники первой мировой войны (биографический справочник).

Династия Романовых (биографический указатель)

Романовы после Николая I (генеалогическая таблица)

Великие князья Михайловичи, их потомки (генеалогическая таблица)

"Мучительно размышляю: я грешу, становлюсь все хуже, трепещу Божьей кары, а вместо этого пользуюсь одними Божьими милостями. Мой грех никому не известен, меня любят, хвалял и превозносят не по заслугам, жизнь моя сложилась счастливо, у меня прекрасная жена, всеми ценимая и уважаемая; прелестные дети; наконец, я получаю особую монаршую милость - рескрипт с признанием моих заслуг - моим именем будет названа женская гимназия. Как же не исправиться? " - записал в своем дневнике внук императора. Заканчивалось 14 февраля 1904 года, а поэта, переводчика и драматурга продолжали - как и долгие годы до этого морозного дня - терзать муки совести.

"Меня называют «лучшим человеком в России». Но я знаю, каков на самом деле этот «лучший человек». Как поражены были бы все те люди, которые любят и уважают меня, если бы знали о моей развращенности! Я глубоко недоволен собой".

В чем же состоял, по мнению человека, известного дореволюционной России как К.Р. и как великий князь Константин Константинович Романов , угнетавший его грех?

Интеллигентный, талантливый, тепло относившейся к своей жене отец многодетного семейства пытался и не мог избавиться от влечения к мужчинам.

По меркам нашего времени - не так уж и велика трагедия, но для весьма верующего человека все выглядело совершенно иначе.

Великий князь с семьей в разные годы :

"Жизнь моя течет счастливо, я поистине «баловень судьбы», меня любят, уважают и ценят, мне во всем везет и все удается, но... нет главного: душевного мира.

Мой тайный порок совершенно овладел мною. Было время, и довольно продолжительное, что я почти победил его, от конца 1893-го до 1900-го. Но с тех пор, и в особенности с апреля текущего года (перед самым рождением нашего очаровательного Георгия) опять поскользнулся и покатился и до сих пор качусь, как по наклонной плоскости, все ниже и ниже.

А между тем мне, стоящему во главе воспитания множества детей и юношей, должны быть известны правила нравственности.

Наконец, я уже немолод, женат, у меня 7 человек детей, старшие почти взрослые, и старость уже не за горами. Но я точно флюгер: бывает принимаю твердое намерение, усердно молюсь, простаиваю целую обедню в жаркой молитве и тотчас же затем, при появлении грешной мысли, все сразу забывается, и я опять подпадаю под власть греха.

Неужели же невозможна перемена к лучшему? Неужели же я так и погрязну в грехе?" (28 декабря 1903 года)

Если кто-то подумает, что князь пользовался своим положением главного начальника Военно-учебных заведений, то он будет совершенно неправ. Никакого соблазнения подопечных.

"На душе у меня опять нехорошо, снова преследуют меня грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бани на Мойке или велеть затопить баню дома, представляю себе знакомых банщиков - Алексея Фролова и особенно Сергея Сыроежкина. Вожделения мои всегда относились к простым мужикам, вне их круга я не искал и не находил участников греха. Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия" (19 апреля 1904 года)

"Опять, по воспоминаниям прошлых годов, попал под влияние дурных мыслей и соблазнительных мечтаний и представлений. Путь лежал мимо бань. Думал, что, если увижу у наружных дверей банщика, не выдержу и зайду. Сильнейшим образом волновался, все доброе почти было подавлено, почти лишился способности здраво рассуждать, готовый почти без борбы поддаться искушению. Дверь в номера оказалась приотворенной, но банщиков не было видно. Каким-то чудом удержался и проехал мимо.

Надо бы думать, что эта победа над собой должна радовать, но нет; напротив того, я долго потом досадовал на себя за то, что не воспользовался удобным случаем, не зашел". (15 мая 1904 года)

"Я опять отказался от борьбы со своей похотью, не то, чтобы не мог, но не хотел бороться. Вечером натопили мне нашу баню; банщик Сергей Сыроежкин был занят и привел своего брата, 20-летнего парня Кондратия, служащего в банщиках в Усачевых банях. И этого парня я ввел в грех. Быть может, в первый раз заставил я его согрешить и, только когда уже было поздно, вспомнил страшные слова: Горе тому, кто соблазнит единого из малых сих". (23 июня 1904)

Учитывая тот факт, что К.Р. с 1884 года был женат на принцессе Елизавете Августе Марии Агнесе, в России носившей имя Елизавета Маврикиевна, можно было бы говорить не о гомосексуализме, а о бисексуальности, но сам великий князь писал:

"Послал за Яцко, и он был у меня сегодня утром. Я легко вызвал его на откровенность. Странно было мне услышать хорошо знакомые особенности: он никогда не испытывал влечения к женщине и не раз влюблялся в мужчин. Я не признался ему, что по личному опыту знаю эти чувства". (12 сентября 1904 года)

Великая княгиня Елизавета Маврикиевна в разном возрасте

Еще несколько записей, чтобы показать, как воспринимал великий князь ситуацию с ориентацией:

"Еще один день, испорченный дурными мыслями.Это что-то физиологическое, а не одна распущенность и недостаток воли. Бывают дни, когда, если мысли и набегают, легко их отгоняешь; а то нахлынут они - и никак с ними не слажу. Надо не поддаваться, перетерпеть, а там опять станет легче.

Вот, еще день удержался; но молиться не хочется". (30 декабря 1904)

"Дурные мысли тревожат меня сегодня гораздо меньше. Совесть и рассудок подсказывают мне, что должен раз навсегда отрезать себе путь отступления, то есть не ходить в баню, ни у себя, ни в номерные.

А воля и чувство восстают. Хочется повидать Сергея Сыроежкина, которого и не приходится вводить в искушение, так как он первый готов на это. И вот борьба. Господи, помоги.

Отделаюсь ли от порока, поборю ли себя, или он меня осилит?

Что-то даст нам новый год?

Благословенно Имя Господне отныне и до века" (31 декабря 1904)

И как заключительный аккорд:

"Меня сильно смутило письмо капитана Сосницкого, растратившего до 3 тысяч денег юнкерской чайной и, как не пополнившего растраты, уволенного со службы.

Оправдываясь, он пишет, что с кем не случается греха; «хотя бы с вами», продолжает он и упоминает, что однажды летом 1903 года я под вечер приехал на его дежурство в лагерь Павловского училища и оттуда отправился в Красносельские бани. «Что там было, вы, верно, помните», — пишет Сосницкий. На другой день, сменившись с дежурства, он побывал в бане и слышал от пользовавшего меня банщика, что у меня с ним было и что я за это дал ему 20 рублей. Сосницкий продолжает, что держит это обстоятельство пока в секрете, но если б оно было опубликовано в печати, едва ли было бы мне удобно оставаться на занимаемом мною посту.

Упоминаемое Сосницким в данном случае неверно: я хорошо помню тот вечер — действительно был в бане, но 20 р. банщику вовсе не давал и не за что было. Но упоминаемое неверно только относительно приведенного случая. Страшно то, что бывали и другие случаи и что они получают огласку.

Сосницкого я не принял вчера и не приму, никаких мер принимать не буду. Будь что будет. Разве не стою я наказания?"

Портрет кисти О.Браза

Свои дневники великий князь завещал опубликовать через 90 лет после своей смерти. К тому моменту уже давно бы не осталось никого, лично знавшего К.Р., а вот душевные муки известной личности, вынесенные на суд общественности, стали бы вариантом того самого наказания.

Вышло все иначе: его девятый ребенок, дочь Вера, умерла только через несколько лет после издания выдержек из его записей. Читала ли она их? И если да, то изменила ли мнение об отце?

По мне, единственная эмоция,вызываемая дневником, - сочувствие к человеку, который истерзал себя тем, что, оценивая объективно, сложно назвать настоящим смертным грехом...

Константин Константинович Романов

Триста четыре года на российском престоле находилась династия Романовых, одна из самых древних и знатных московских династий. Первым царем, провозглашенным на царствие в марте 1613 года, стал Михаил Федорович Романов, последним – Николай II, отрекшийся от престола в марте 1917-го.

Годы правления Романовых условно можно разделить на три периода. К первому относятся те Романовы, которые и по фамилии, и по крови были чисто русскими. Он заканчивается на правлении Петра II, умершего в 1730 году, который был внуком Петра I и сыном царевича Алексея – наследника, убитого по приказу отца. Петр II стал последним прямым потомком по мужской линии боярина Романова, который и положил начало династии Романовых в XVI веке.

Следующий период правления начали представительницы женской линии династии, а затем их сменили немцы – российский престол занял Петр III (Карл Петер Ульрих), внук Петра I, сын Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского. И если чисто романовской крови в нем была еще какая-то часть – все-таки матерью его была дочь Петра Великого, то его сын – Павел I по крови к Романовым не имел никакого отношения. При дворе ходили упорные слухи о том, что его отцом был Сергей Салтыков, принадлежащий к древней русской дворянской фамилии. Версия о бесплодности Петра III подтверждается еще и тем фактом, что кроме Павла, официальным отцом которого он считался, детей у него больше не было, и не только от законной супруги Екатерины II, но также и от многочисленных любовниц.

Но оставим хитросплетения XVIII века и обратим взор на век XIX, который начинает третий период истории династии. На российском престоле Павла I сменил его старший сын Александр I. Кроме Александра Павел I имел еще трех сыновей – Константина, Николая и Михаила. Александр внезапно скончался в 1825 году, не оставив после себя наследника. Второй сын – Константин – от престола отказался и вскоре развелся со своей первой женой и женился на представительнице не княжеской крови, польке по происхождению. Тем самым он лишил своих детей права наследования престола. Императором был провозглашен третий сын Павла I – Николай I, от которого и началась ныне существующая линия Романовых. Младший из четырех братьев, Михаил, умер бездетным.

В XIX веке династия Романовых сильно разрослась, и недостатка в наследниках мужского пола не наблюдалось. Еще Павел I отменил титул царевичей, заменив его титулом великих князей, который вплоть до 1885 года носили члены императорской фамилии, начиная с сыновей и заканчивая праправнуками императора.

Император Николай I, как и его отец, имел четверых сыновей – великих князей Александра, Константина, Николая и Михаила. Как видим, и имена детей совпадают. Но все дети Николая I смогли дать начало собственной ветви рода, разделив его на четыре линии: Александровичей (царствующая линия), Константиновичей, Николаевичей и Михайловичей.

Великий князь Константин Николаевич (1827-1892) был генерал-адмиралом русского флота. В период царствования Александра II он возглавлял морское министерство, являлся наместником Царства Польского в 1862-1863 годах, а с 1865 по 1881 год был председателем Государственного совета. В 1848 году он женился на принцессе Саксен-Альтенбургской, принявшей в России имя великой княгини Александры Иосифовны. Супруга подарила Константину Николаевичу четверых сыновей – Николая, Константина, Дмитрия и Вячеслава. Самый младший из них, Вячеслав, умер молодым. Судьбы Николая и Дмитрия после октября 1917 года сложились трагически. Николай был расстрелян в Ташкенте в июле 1918 года, а Дмитрий – арестован и приговорен к высшей мере годом позже. Его расстреляли в январе 1919 года.

Совершенно иначе сложилась жизнь великого князя Константина Константиновича. Он не дожил до трагических дней Романовых, связанных с приходом к власти большевиков. Но имя его, широко известное читающей публике конца XIX – начала XX веков, было надолго забыто после октября 1917 года. Талант этого человека проявился во многих областях. Трудно сказать, кем он был больше – моряком, гвардейским офицером, педагогом, ученым, организатором науки, августейшим поэтом, актером или композитором. Несомненно одно: великий князь Константин Константинович был разносторонне развитым и очень одаренным человеком. Будучи представителем царской фамилии, по сложившейся традиции того времени, он публиковался не под своей фамилией, а подписывал произведения монограммой «К.Р.».

Константин Константинович родился 23 августа 1858 года под Санкт-Петербургом, в Стрельне. Он получил характерное для его положения, то есть широкое, образование. Среди его преподавателей были историк С.М. Соловьев, К.И. Бестужев-Рюмин, известный музыкант Г.А. Ларош и Р.В. Кюндингер.

С раннего детства отец готовил Константина к военной службе и при рождении определил его шефом 15-го Тифлисского гренадерского полка. Но сам Константин Николаевич, имея звание генерал-адмирала и будучи по должности управителем флота, был страстно влюбленным в море человеком. Поэтому он решил, что и сын должен пойти по его стопам.

С 12 лет маленький Константин совершает учебные плавания с другими воспитанниками морского кадетского корпуса. В 1876 году он производится в первый морской офицерский чин – мичмана.

С началом русско-турецкой войны в 1877 году 19-летний офицер (как и многие представители царской семьи) принимает участие в боевых действиях против турецких войск. Боевое крещение Константин Константинович принимает под Силистрией, на Дунае. Первое задание для молодого офицера, не имеющего опыта боевых действий, было весьма трудным и ответственным, но оно было им блестяще выполнено.

Боевые действия на море велись при помощи артиллерии и абордажа, который к началу XX века стал далеким прошлым. Кроме этого в ходе морского сражения применялось брандерство как одно из самых действенных средств против неприятельского флота. Суть его заключалась в том, что на более крупный и значимый корабль противника пускалось специально изготовленное судно, начиненное взрывчаткой, горючими смесями, готовое вспыхнуть в один миг. Этот маленький кораблик мог полностью вывести из строя вражеский флагман, а если повезет, то и несколько судов.

На брандер, как правило, назначали только добровольцев, ибо мера опасности была очень уж велика: нужно было управлять кораблем, подвести его вплотную к неприятелю, по возможности сцепить их в единое целое и только после этого покинуть корабль. Естественно, как принято на любом корабле, командир покидал судно последним, ибо именно он ставил окончательную точку в этом деле, поджигая фитили, после чего следовал скорый взрыв. Не стоит и упоминать, что за брандерами велась постоянная охота, и многим корабликам так и не удавалось подойти к неприятельским судам. За брандерство и офицерам, и матросам полагалась высшая военная награда – Георгиевские ордена и кресты.

Такую награду и заслужил Константин Романов, мичман и командир брандера. По приказу своего непосредственного начальника лейтенанта Дубасова, чье имя прогремело по всей русской армии после геройского взрыва турецкого броненосца «Хивзи Рахман», в ночь на 3 октября 1877 года великий князь лично спустил брандер на стоящий у острова Гоппо турецкий пароход, лишив противника средств переправы через Дунай. В донесении об этом деле Дубасов написал: «Оценивая поведение каждого из офицеров, большинство которых было в первый раз под неприятельским огнем, я считаю долгом прежде всего упомянуть о Его Императорском Высочестве Великом Князе Константине Константиновиче, хладнокровие и распорядительность которого, несомненно, гораздо выше его лет и опытности. Выполненное им поручение лучше всего, впрочем, говорит само за себя».

А 17 октября, «в награду отличной храбрости и распорядительности, оказанных при воспрепятствовании турецким войскам переправиться через Дунай у Силистрии», великий князь Константин Константинович был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

После Силистрии были и другие сражения – Константин Константинович оставался на театре военных действий до самого конца войны.

Война завершилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора. Мичман Романов уезжает в столицу и вскоре получает чин лейтенанта флота. Он несколько лет провел почти в беспрерывных морских походах.

В 1882 году он был переведен в гвардейскую пехоту в чине штабс-капитана и начал служить в Измайловском полку. Через несколько лет он будет переведен в Преображенский полк, а в 1894 году в чине генерал-майора Константин Константинович станет полковым командиром.

В 1882 году в печати появились первые стихотворения, подписанные буквами «К.Р.». Писать великий князь начал раньше – в 1879 году им было написано стихотворение «Задремали волны». Но только в августовском номере «Вестника Европы» за 1882 год он первый раз предоставил на суд читающей публики свои произведения, опубликовав стихотворение «Псалмопевец Давид». Его поэтический дар сразу привлек внимание, но еще некоторое время подпись «К.Р.» оставалась не разгаданной.

1883 год был отмечен помолвкой великого князя с принцессой Елизаветой Саксен-Альтенбургской, дочерью герцога Морица Саксонского. Константин Константинович познакомился с будущей женой во время посещения ее родного города Альтенбурга. Они сразу понравились друг другу, но родители Елизаветы не хотели, чтобы дочь уезжала в Россию, где политическая обстановка была нестабильной. Но дочь заявила, что жизнь в России ее не страшит, и после долгих переговоров разрешение на брак было получено. Примечательно, что сообщение об этом Константин Константинович получил телеграммой, содержащей два слова: «Пианино куплено». Это был условный текст, и великий князь сразу же отправился к герцогу Саксонскому делать официальное предложение. Свадьба состоялась в 1884 году, и принцесса Саксен-Альтенбургская приняла в России титул и имя великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Семья великого князя была большой – шестеро сыновей и трое дочерей, из которых одна (Наталья) умерла в младенчестве. Жили они очень дружно, и, как говорил Константин Константинович, счастливая и полная жизнь его, то есть «семья, военная служба и поэзия», началась после свадьбы. Он очень любил свою семью и уделял ей много внимания. Но не меньше внимания он уделял службе и благотворительной деятельности. И, конечно, творчеству. Он вел переписку со многими известными писателями и поэтами, самым любимым из которых был А.А. Фет. И когда в 1886 году вышел в свет первый сборник «Стихотворения К.Р.», первым, кто получил его в подарок и чье мнение Константин Константинович хотел бы услышать, был Фет.

Через два года великий князь напишет в своем дневнике: «В среду минуло мне 30 лет. Жизнь моя и деятельность вполне определились. Для других я военный, ротный командир, в ближайшем будущем полковник, а так лет через 5–6 – командир полка. Для себя же – я поэт. Вот мое истинное призвание».

В 1889 году Константин Константинович был назначен Александром III президентом Императорской Академии наук, что дало ему возможность лично познакомиться со многими выдающими деятелями науки и культуры России того времени. Беседы, а в дальнейшем и советы знатоков и исследователей литературы Ф.Е. Корша, А.А. Шахматова, А.Н. Веселовского и других побудили великого князя начать работу над переводом трагедии В. Шекспира «Гамлет». Законченный в 1900 году и посвященный Александру III труд, был признан классическим образцом перевода.

Будучи президентом академии, Константин Константинович не оставил военную службу. Он стал командиром Измайловского полка, а с 1891 года – Преображенского. Но «измайловцев» он не забывал, и именно у них на литературном полковом собрании в январе 1899 года состоялось первое представление сцен из «Гамлета», где роль принца Датского играл сам великий князь. Дебют оказался настолько удачным, а сама трагедия так сильно захватила зрителей, что уже на следующий год постановка была осуществлена на сцене Эрмитажного театра, а главную роль играл переводчик трагедии. В то время Константин Константинович писал в дневнике: «Только роль «Гамлета» может меня расшевелить хотя бы среди глубокой ночи Даже стыдно признаться: во глубине души я считаю исполнение этой роли своим любимым и главным делом». За великолепный перевод Шекспира он получил орден от датского королевского дома.

Особое место в творчестве К.Р. занимает драма «Царь Иудейский», повествующая о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Духовная цензура вначале не разрешила постановку драмы на сцене. И только после написания подробного примечания автора с указанием тех мест, где он отступал от существовавших канонов и почему, «Царь Иудейский» был поставлен на сцене Эрмитажного театра в январе 1914 года. Роль Иосифа Аримафейского исполнял сам автор, кроме того, в постановке участвовали и три его сына. Николай II, присутствовавший на спектакле в тот день, записал в дневнике: «…поехал прямо в Эрмитаж. Шла драма Кости «Царь Иудейский». Впечатление она производит потрясающее. Постановка редкая по красоте».

Преображенским полком великий князь командовал шесть лет, а в 1900 году он получил назначение на должность главного начальника, а затем генерал-инспектора военно-учебных заведений. Эта должность стала для него началом новой деятельности, а о его человеческих качествах воспитанники будут вспоминать долгие годы. Константин Константинович за годы службы в этой должности побывал во всех кадетских корпусах и училищах, разбросанных по всей стране. Он знал если не всех, то очень многих кадетов и юнкеров по фамилии, относясь к воспитанникам училищ без лишней строгости, благожелательно, по-отечески.

С началом Первой мировой войны все старшие сыновья Константина Константиновича ушли на фронт. Возраст и состояние здоровья не позволили К.Р. принять участие в военных действиях. Стремясь принести пользу стране в это трудное время, он вместе с супругой решил приобрести у Красного Креста оборудованный передвижной лазарет и передать его 1-й армии. В самом начале войны пришло первое трагическое известие – 27 сентября 1914 года во время наступления был тяжело ранен сын, Олег Константинович. Через два дня он скончался. В мае 1915 года новое горе – под Львовом пал смертью храбрых муж старшей дочери Татьяны Константиновны, князь Багратион-Мухранский.

Все это крайне плохо отразилось на здоровье великого князя. Он глубже ушел в себя, не желая перекладывать горечь утрат на других. До последних дней он оставался на службе в должности генерал-инспектора военно-учебных заведений.

Великий князь Константин Константинович скончался 15 июня 1915 года и был похоронен в усыпальнице Петропавловского собора.

Недалеко от Парижа есть русское кладбище, на котором захоронены многие деятели российской эмиграции. Здесь есть также и несколько мемориальных памятников. На одном из камней надпись: «Отцу всех кадетов». Так своеобразно почтили кадеты-эмигранты своего главного наставника, много сделавшего для их воспитания.

Константин Романов "Дневники 1903-1905 гг."

Великий князь Константин Константинович Романов был известен как талантливый поэт, подписывавшийся псевдонимом КР. На его стихи Чайковский создал немало романсов. Один из них, "Растворил я окно, стало душно невмочь", обожал убийца его сыновей, Владимир Ульянов (Ленин).

Все великие князья обязаны были служить. Константин Константинович был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Под его началом проходил службу будущий император Николай II. У нас в архиве хранятся дневники Николая II. В них есть замечательная запись, как он первый раз, на учении, должен был командовать батареей в составе Преображенского полка. Как он переживал - все его чувства отражены в дневнике: "Только бы все прошло благополучно!". Как был счастлив, когда его дядя, великий князь Константин, похвалил его. Позже великий князь командовал военно-учебными заведениями. Он глубоко увлекался искусством, был тонким ценителем изящного, перевел "Гамлета" на русский язык.

Великий князь всю свою жизнь вел дневники, которые также хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Это своеобразная энциклопедия российской культуры этого периода. Сумев много сделать для развития русской культуры и науки, великий князь умер рано - в 1915 году. Его дневники весьма откровенны. Наиболее открыто он писал о себе, о своих переживаниях. Умирая (перед смертью он долго болел, и у него было время, чтобы обдумать свое завещание), оставил завещание - его дневники переходят в ведение Российской академии наук. В завещании было одно условие: дневники не должны были быть обнародованы в течение 90 лет со дня его смерти.

Константин Константинович с необыкновенной откровенностью описывал в дневниках свою гомосексуальность. Это удивительный документ, который показывает, как великий князь пытался бороться с ней, считая ее греховной. И для общества, в котором он жил, его наклонности были порочны. Он был семейным человеком, имел 9 детей. Признаться на бумаге перед судом собственной совести в своих похождениях и оставить свидетельства для потомства - для этого нужно было большое мужество.

Изучая его дневники, я часто задумывался - почему он не уничтожил их, почему сохранил для потомства? Позже я понял - это поступок человека высокого духа. Мне кажется, ему важно было показать нам, потомкам, насколько тяжела внутренняя борьба со страстью. Он был прав, показывая жизнь такой, какова она есть на самом деле.

Директор Государственного архива Российской Федерации

Сергей Мироненко.

19 ноября 1903 г. - С.-Петербург.

[Меня называют] "лучшим человеком в России". Но я знаю, каков на самом деле этот "лучший человек". Как поражены были бы все те люди, которые любят и уважают меня, если бы знали о моей развращенности! Я глубоко недоволен собой.

24 ноября

Снова чувствую прилив сил и готов бороться с моими страстями. После падения всегда так; но на этот раз я чувствую больше решимости, чем, например, 10 лет назад, точно в этот же день, т. е. 22 ноября.

15 декабря 1903 г. - С.-Петербург.

Перечитывал свои дневники за прошедшие 10 и 20 лет. Я недоволен собой. Десять лет назад я стал на правильный путь, начал серьезно бороться с моим главным грехом и не грешил в течение семи лет или, вернее, грешил только мысленно. В 1900 году, сразу после моего назначения главой военно-учебных заведений, летом в Стрельне я сбился с пути.

Потом два года было лучше, но в 1902 году, после моей болезни, я много грешил во время поездки по Волге. Наконец, в этом, 1903 году я совсем сбился с пути и жил в постоянной борьбе со своей совестью.

Поездка в Москву и Тверь, казалось, отвлекла меня от нечистых мыслей и желаний, но теперь они меня опять захватили. Я продолжаю бороться, говоря себе, что Бог дал мне сердце, разум и силу, чтобы успешно бороться, а все же часто бываю побежден. Беда в том, что мог бы, но не могу бороться, ослабеваю, забываю страх Божий и падаю. А годы бегут, мне уже 5-й десяток идет; знаю, что чем позднее, тем глубже укореняется привычка, тем тяжелее и труднее борьба. Опять чуть было не упал, но на этот раз удержался. Но надолго ли? Помоги, Господи! Господь-то помогает, но я сам отвергаю его помощь.

21 декабря

В голову продолжают приходить дурные мысли; они особенно донимают меня в церкви. Стыдно признаться, но это правда. Никогда не было так плохо, как в последние шесть месяцев.

28 декабря 1903 г. - С.-Петербург.

Жизнь моя течет счастливо, я поистине "баловень судьбы", меня любят, уважают и ценят, мне во всем везет и все удается, но... нет главного: душевного мира.

Мой тайный порок совершенно овладел мною. Было время, и довольно продолжительное, что я почти победил его, от конца 1893-го до 1900-го. Но с тех пор, и в особенности с апреля текущего года (перед самым рождением нашего очаровательного Георгия), опять поскользнулся и покатился и до сих пор качусь, как по наклонной плоскости, все ниже и ниже.

А между тем мне, стоящему во главе воспитания множества детей и юношей, должны быть известны правила нравственности.

Наконец, я уже немолод, женат, у меня 7 человек детей, старшие почти взрослые, и старость уже не за горами. Но я точно флюгер: бывает, принимаю твердое намерение, усердно молюсь, простаиваю целую обедню в жаркой молитве и тотчас же затем, при появлении грешной мысли, все сразу забывается, и я опять подпадаю под власть греха.

Неужели же невозможна перемена к лучшему? Неужели же я так и погрязну в грехе?

19 апреля 1904г.

На душе у меня опять нехорошо, снова преследуют меня грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бани на Мойке или велеть затопить баню дома, представляю себе знакомых банщиков - Алексея Фролова и особенно Сергея Сыроежкина. Вожделения мои всегда относились к простым мужикам, вне их круга я не искал и не находил участников греха. Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия.

23 апреля

Завтрак семейный в Александровском дворце. Императрица - именинница, несомненно, беременна; теперь оно очень заметно. Прибавления семейства надо ждать, вероятно, в июле или августе.

15 мая

Опять, по воспоминаниям прошлых годов, подпал под влияние дурных мыслей и соблазнительных мечтаний и представлений. Путь лежал мимо бань. Думал, что, если увижу у наружных дверей номеров банщика, не выдержу и зайду. Сильнейшим образом волновался, все доброе почти было подавлено, почти лишился способности здраво рассуждать, готовый почти без борьбы поддаться искушению. Дверь в номера оказалась приотворенной, но банщиков не было видно. Каким-то чудом удержался и проехал мимо.

Надо бы думать, что эта победа над собой должна радовать, но нет; напротив того, я долго потом досадовал на себя за то, что не воспользовался удобным случаем, не зашел.

18 мая

В заседании грешные мысли меня одолели. На Морской, не доезжая до угла Невского, отпустил кучера и отправился пешком к Полицейскому мосту и, перейдя его, свернул налево по Мойке. Два раза прошел мимо дверей в номерные бани взад и вперед; на третий вошел. И вот я опять грешен в том же. Нравственное мое состояние прескверно...

4 июня

Со своей стороны, полагаю, что у меня с Сандро никогда не было бы полного согласия: он легко ошибается в людях, подпадает под их влияние, потом разочаровывается в них и ищет других советчиков; у него, кажется, есть какое-то меркантильное направление, и он склонен к личной выгоде.

23 июня

Я опять отказался от борьбы со своей похотью, не то чтобы не мог, но не хотел бороться. Вечером натопили мне нашу баню; банщик Сергей Сыроежкин был занят и привел своего брата, 20-летнего парня Кондратия, служащего в банщиках в Усачевых банях. И этого парня я ввел в грех. Быть может, в первый раз заставил я его согрешить и, только когда уже было поздно, вспомнил страшные слова: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих.

24 июля 1904 г.

С 15-го числа с нетерпением ожидают прибавления семейства у Государя.

26 июля 1904 г. - С.-Петербург.

Утром баня. И опять, как белка в колесе, я очутился на том же месте.

30 июля 1904 г. - С.-Петербург.

Газетная вырезка: "Манифестом от 28-го июня 1899 года призвали Мы любезнейшего брата нашего Великого Князя Михаила Александровича к наследованию Нам до рождения у Нас сына. Отныне, в силу основных государственных Законов Империи, сыну Нашему Алексею принадлежит высокое звание и титул Наследника Цесаревича со всеми сопряженными с ним правами".

Их Величествам Бог дал сына. Какое счастье! Десятый год ждала Россия наследника и вот дождалась. Скоро стали с крепости палить из пушек - салют в 301 выстрел. Наследник назван Алексеем. Когда мы подъехали к готической церкви, молебен только что отошел. Царь вышел из церкви и вместе с матерью и тремя старшими дочками Ольгой, Татьяной и Марией обходил присутствовавших и принимал поздравления. Тут была вся семья, самые приближенные из придворных и Главной квартиры и офицеры сводного гвардейского батальона и собственного Его Величества конвоя. Говорили, что роды продолжались только два часа и обошлись вполне благополучно, что младенец ростом 58 сантиметров и весом 11 фунтов.

12 сентября 1904 г. - С.-Петербург.

Послал за Яцко, и он был у меня сегодня утром. Я легко вызвал его на откровенность. Странно было мне услышать хорошо знакомые особенности: он никогда не испытывал влечения к женщине и не раз влюблялся в мужчин. Я не признался ему, что по личному опыту знаю эти чувства. Мы долго проговорили с Яцко.

Перед прощанием он целовал мне лицо и руки; я бы не должен был позволять ему это, но жалел его, за что потом казнился стыдом и смутными угрызениями. Он говорил мне, что с тех пор, как мы впервые увидались в Виленском юнкерском училище, в душе его пробудились ко мне восторженные чувства, все усиливающиеся. Как это напоминает мне собственные мои молодые годы.

15 сентября - Стрельна.

Я слышал от Ксении и Сандро, которые ехали к нам и встретились мне по дороге, что императрица Мария Федоровна умоляла Государя не назначать Николашу *

, на что последовали удивление и ответ, что будто оно и не предполагается. Московский предводитель дворянства кн. Трубецкой писал графу Ил. Ив. Воронцову-Дашкову, что слухи о назначении Николаши производят самое тягостное впечатление на московское общество, которое, как и вся Россия, верит в Куропаткина. Это письмо будет доложено Государю.

Я пошел по дороге, по которой должен был приехать в посланной за ним коляске подпоручик Яцко. Посылал за ним, чтобы исполнить его желание еще раз побывать у меня и проститься перед его отъездом в Вильну. Признаюсь, я ему радовался и вместе с тем побаивался новой встречи.

Теперь, что мне известны его наклонности, сходные с моими, было чего опасаться. В прошлый раз я удержался, но кто может ручаться за будущее. Он с еще большей откровенностью признавался мне в своих грехах: у него упадок духа, отвращение к самому себе, угрызения совести. Я его приободрил, конечно, не оттолкнул его и, кажется, облегчил ему душу, указав, что надо старое забыть и начать жить как бы снова. А он боялся, что я стану его презирать.

Услышал от него имена людей, которых смутно подозревал в противоестественных наклонностях; с некоторыми из них Яцко согрешил, но теперь, кажется, твердо решился бросить все это. Помоги ему Бог.

4 декабря 1904 г.

У нас точно плотину прорвало: в какие-нибудь два-три месяца Россию охватила жажда преобразований; о них говорят громко. Калуга, Москва, а теперь и петербургская Дума единогласно постановила адрес, в котором всеподданнейше требует всякой свободы. Революция как бы громко стучится в дверь. О конституции говорят почти открыто. Стыдно и страшно.

21 декабря

Ужасная весть! Только что прочел в "Новом времени" сообщение, правда, полученное из иностранных источников, о падении Порт-Артура. Газета говорит, что он сдался, что Стессель согласился на поставленные, японцами почетные условия **

. Но слово сдался меня мучает; пусть "пал", но "сдался"! Разве русские сдаются?

23 декабря

Как громом ошеломила меня весть о сдаче Порт-Артура. У его защитников не оставалось снарядов, все больны цингой и тифом, раненых бездна, японские снаряды попадали в госпитали и ранили уже раненых. Мы взорвали форты и суда в порту. Это второй Севастополь и ровно через 50 лет.

28 декабря 1904

Дурные мысли преследовали меня весь день. Хотелось вечером пойти в баню, с Мойки, но почему-то не пошел. Теперь скоро 11 часов. Отчего я не пошел?

Боюсь греха, боюсь разлада с совестью, и тем не менее хочу грешить. Мучительна эта борьба.

30 декабря

Еще день, испорченный дурными мыслями. Это что-то физиологическое, а не одна распущенность и недостаток воли. Бывают дни, когда, если мысли набегают, легко их отгоняешь; а то нахлынут они - и никак с ними не слажу. Надо не поддаваться, перетерпеть, а там опять станет легче.

Вот, еще день удержался; но молиться не хочется.

31 декабря

Дурные мысли тревожили меня сегодня гораздо меньше. Совесть и рассудок подсказывают мне, что должен раз навсегда отрезать себе путь отступления, то есть не ходить в баню, ни у себя, ни в номерные.

А воля и чувство восстают. Хочется повидать Сергея Сыроежкина, которого и не приходится вводить в искушение, так как он первый готов на это. И вот борьба. Господи, помоги.

Отделаюсь ли от порока, поборю ли себя, или он меня осилит?

Что-то даст нам новый год?

Благословенно Имя Господне отныне и до века.

28 февраля 1905 г. - С.-Петербург.

И вот 6 месяцев я не грешил, как прежде, т.е. вдвоем; правда, грешил сам с собой три раза.

12 марта

Днем повез Татьяну на историческую выставку портретов от времен Петра I до наших дней. Ее задумал Николай Михайлович, и она удалась превосходно. Нас водил Дягилев ***

. Мне неприятно с ним встречаться, хотя он этого не подозревает, а неприятно, потому что я знаю кое-что об нем от Яцко.

28 марта 1905 г. - С.-Петербург.

Парада в высочайшем присутствии не назначалось. О возможности выезда Их Величеств из Царского до сих пор не может быть и речи.

Хотя на днях сыскной полиции удалось изловить 12 революционеров с документами и складом взрывчатых веществ, опасность нападения на высокостоящих не устранена. Владимиру тоже нельзя показываться в местах, где его заранее ждут.

22 декабря 1905 г.

Меня сильно смутило письмо капитана Сосницкого, растратившего до 3 тысяч денег юнкерской чайной и как не пополнившего растраты уволенного со службы.

Оправдываясь, он пишет, что с кем не случается греха; "хотя бы с вами", продолжает он и упоминает, что однажды летом 1903 года я под вечер приехал на его дежурство в лагерь Павловского училища и оттуда отправился в Красносельские бани. "Что там было, вы, верно, помните", - пишет Сосницкий. На другой день, сменившись с дежурства, он побывал в бане и слышал от пользовавшего меня банщика, что у меня с ним было и что я за это дал ему 20 рублей. Сосницкий продолжает, что держит это обстоятельство пока в секрете, но если бы оно было опубликовано в печати, едва ли было бы мне удобно оставаться на занимаемом мною посту.

Упоминаемое Сосницким в данном случае неверно: я хорошо помню тот вечер - действительно был в бане, но 20 р. банщику вовсе не давал, и не за что было. Но упоминаемое неверно только относительно приведенного случая. Страшно то, что бывали и другие случаи и что они получают огласку.

Сосницкого я не принял вчера и не приму, никаких мер принимать не буду. Будь что будет. Разве не стою я наказания?

* Великий Князь Николай Николаевич сменил Куропаткина в качестве главнокомандующего армией в Маньчжурии.

** А.М. Стессель - генерал-лейтенант, командир Квантунского укрепленного района; 20 декабря 1904 г. сдал Порт-Артур японцам. Был отдан под суд, приговорен к 10 годам заключения в Петропавловской крепости, освобожден в 1909 г.

*** Видный деятель русской культуры, организатор заграничных "Русских сезонов". Был известен своими гомосексуальными наклонностями.

Константин Романов "Дневники 1903-1905 гг." // Московский комсомолец, 6 декабря 1998