Климат Земли. Климатообразующие факторы на Земле

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Доклад

ТЕМА: Климат Земли

Выполнил: студент группы Бух-11

Шумилова И.А.

Проверил: д.х.н., профессор

Замащиков В.В.

Зерноград 2011 г.

1. Что такое климат?

КЛИ́МАТ - статистический многолетний режим погоды, одна из основных географических характеристик той или иной местности. Под многолетним режимом понимается совокупность всех условий погоды в данной местности за период, по крайней мере, в несколько десятков лет; типичная годовая смена этих условий и возможные отклонения от нее в отдельные годы; сочетания условий погоды, характерные для различных ее аномалий. Термин «климат» был введен в научный оборот 2200 лет назад древнегреческим астрономом Гиппархом и означает по-гречески «наклон» («klimatos»). Ученый имел в виду наклон земной поверхности к солнечным лучам, различие которого от экватора к полюсу уже тогда считалось главной причиной различий погоды в низких и высоких широтах. Позднее климатом назвали среднее состояние атмосферы в определенном районе Земли, которое характеризуется чертами, практически неизменными на протяжении одного поколения, то есть порядка 30-40 лет. К таким чертам относятся амплитуда колебания температур, атмосферное давление, атмосферная циркуляция. С развитием наблюдений за погодой с помощью метеорологических зондов и спутников понятие климата было распространено на высокие слои атмосферы.

Описания климата различных местностей включались в географическое описание со времен Древней Греции. Бесценным источником являются летописи, в которых хронисты, как правило, отмечали природные явления. Современная система метеорологических наблюдений начала складываться с 18 в., а повсеместно распространилась лишь к началу 20 в. Для выявления особенностей климата, как типичных, так и редко наблюдаемых, необходимы многолетние ряды метеорологических наблюдений. В умеренных широтах используются 25-50-летние ряды; в тропиках их длительность может быть меньше; иногда (например, для Антарктиды, высоких слоев атмосферы) приходится ограничиваться менее продолжительными наблюдениями, учитывая, что последующий опыт может внести уточнения в предварительные представления. При изучении климата океанов, помимо наблюдений на островах, используют сведения, полученные в разное время на судах в том или ином участке акватории, и регулярные наблюдения на кораблях погоды. Повсеместно используются данные спутникового наблюдения. Представления о климате прошлого получают из данных археологических и геологических исследований. Достоверные результаты дает метод дендрохронологии. Ценнейшие результаты получены при исследовании кернов антарктических льдов, полученных российскими учеными при глубоком бурении в 1990-2000-х гг.

Из всех планет Солнечной системы только Земля обладает уникальной атмосферой и гидросферой, благоприятной для развития на земной поверхности высших форм жизни. Определяется это удачными стеченьями многих обстоятельств: и тем, что Солнце "спокойная" звезда, и тем, что Земля расположена на оптимальном от него расстоянии, и тем, что у нее имеется массивный спутник - Луна, и химическим составом первичной Земли и многими другими причинами.

Наука о климате - климатология изучает причины формирования разных типов климата, их географическое размещение и взаимосвязи климата и других природных явлений. Климатология тесно связана с метеорологией - разделом физики, изучающим краткосрочные состояния атмосферы, т.е. погоду.

Главными факторами, ответственными за возникновение комфортных климатических условий на Земле, являются величина солнечной радиации, давление и теплоемкость земной атмосферы, определяемая составом и влажностью воздуха. Наклон же оси собственного вращения планеты (по отношению к эклиптике) предопределяет смену времен года, зональность и контрастность климата.

2. Климатические характеристики

Многолетние средние значения метеорологических элементов (годовые, сезонные, месячные, суточные и т.д.), их суммы, повторяемости и прочие носят название климатических норм; соответствующие величины для отдельных дней, месяцев, лет и прочее рассматриваются как отклонение от этих норм.

Различают макроклимат и микроклимат:

Макроклимат (греч makros - большой) - климат крупнейших территорий, это климат Земли в целом, климатических поясов, а также крупных регионов суши и акваторий океанов или морей. В макроклимате определяется уровень солнечной радиации и закономерности атмосферной циркуляции;

Микроклимат (греч. mikros - маленький) - часть местного климата. Микроклимат в основном зависит от рельефа, лесных насаждений, различий в увлажнении почвогрунтов, весенне-осенних заморозков, сроков таяния снега и льда на водоемах. Учет микроклимата имеет существенное значение для размещения сельскохозяйственных культур, для строительства городов, прокладки дорог, для любой хозяйственной деятельности человека, а также для его здоровья.

. Климатообразующие факторы

Чтобы раскрыть условия формирования климата, необходимо определить его причины. Их называют климатообразующими факторами. Основные климатообразующие факторы приведены на схеме.

На Земле при условии однородной, достаточно влажной поверхности различия в климате любых участков Земли зависели бы от радиационного баланса и циркуляции атмосферы. В этом случае климатические пояса располагались бы строго зонально и границы их совпадали бы с параллелями. На самом деле климатические пояса выражены не столь идеально. Это объясняется тем, что климат различных участков Земли формируется под влиянием всех климатообразующих факторов.

Солнечная радиация - источник энергии всех процессов, происходящих в атмосфере. За счет солнечной радиации происходит передача тепла Солнцем через космическое пространство. Шарообразная форма Земли определяет различия климата в зависимости от географической широты, а наклонное положение оси вращения Земли - сезонность климата. Циркуляция воздушных масс в атмосфере влияет на режим осадков и географию их распределения на земном шаре, температуру воздуха.

Для характеристики климата очень важно знать, как в данном месте распределяется суша и море. Удаленность от берегов океана в глубь материков отражается на режиме температуры, влажности, определяет степень континентальности данного климата. Теплые течения в морях и океанах способствуют повышению температуры в прибрежных районах суши и увеличению осадков. Холодные течения, наоборот, понижают температуру на окраинах материков и препятствуют выпадению осадков. Климат восточных и западных побережий Южной Америки, Австралии и Африки, находящихся в пределах одного тропического климата, различен. Это объясняется именно наличием там океанических течений.

При обращении Земли вокруг Солнца угол между полярной осью и перпендикуляром к плоскости орбиты остается постоянным и составляет 23̊ 30̍. Этим движением объясняется изменение угла падения солнечных лучей на земную поверхность в полдень на определенной широте в течение года. Чем больше угол падения солнечных лучей на Землю в данном месте, тем эффективнее Солнце нагревает поверхность. Только между Северным и Южным тропиками (от 23̊ 30̍ с.ш. до 23̊ 30̍ ю.ш.) солнечные лучи в определенное время года падают на Землю вертикально, и здесь Солнце в полдень всегда высоко поднимается над горизонтом. Поэтому в тропиках обычно тепло в любое время года. В более высоких широтах, где Солнце стоит ниже над горизонтом, прогревание земной поверхности меньше. Там наблюдаются значительные сезонные изменения температуры (чего не бывает в тропиках), а зимой угол падения солнечных лучей сравнительно невелик и дни существенно короче. На экваторе день и ночь всегда имеют равную продолжительность, тогда как на полюсах день продолжается всю летнюю половину года, а зимой Солнце никогда не восходит над горизонтом. Длительность полярного дня лишь отчасти компенсирует низкое стояние Солнца над горизонтом, и в результате лето здесь прохладное. В темные зимы полярные районы быстро теряют тепло и сильно выхолаживаются. Величина инсоляции (приходящей солнечной радиации) меняется во времени и от места к месту в соответствии с изменением угла, под которым солнечные лучи падают на поверхность Земли: чем выше Солнце над головой, тем она больше. Изменения этого угла определяются в основном обращением Земли вокруг Солнца и ее вращением вокруг своей оси.

Велико воздействие на климат и рельефа. Так, в горах на разной высоте местности над уровнем моря климатические условия различаются; на климат влияет направление горных хребтов, служащих препятствием для ветра и вторжения воздушных масс. Равнины, наоборот, позволяют континентальным или океаническим воздушным массам беспрепятственно проникать в соседние районы.

Климат в большой степени зависит от характера подстилающей поверхности, под которой понимают компоненты земной поверхности, взаимодействующие с атмосферой. Лес, например, уменьшает суточную амплитуду температур почвы и, значит, окружающего воздуха. Снег уменьшает потери тепла почвой, но он отражает значительное количество солнечных лучей, и Земля поэтому нагревается слабо.

С развитием на Земле человеческого общества появился новый фактор, влияющий на климат планеты. В городах температура воздуха выше, чем в окрестностях. Запыленность воздуха способствует образованию туманов, облаков, что ведет к сокращению продолжительности солнечного сияния и выпадению осадков. Хозяйственная деятельность человека порой имеет необратимое пагубное влияние на климат. Например, загрязнение атмосферы двуокисью серы и окислами азота породило такое явление, как кислотные дожди, отравляющие почву и водоемы, губящие леса. Эти загрязнения переносятся на большие расстояния воздушными массами и вместе с осадками выпадают далеко от источников загрязнения. Только в США и Западной Европе ими уничтожено уже более 30 млн. га, являющихся «легкими» планеты. Кислотные дожди выпадают и на территории России.

Другой опасностью является разрушение озонового слоя, особенно над Антарктидой. Этот слой защищает нашу Землю от избытка ультрафиолетового излучения. Причина разрушения озонового слоя - производство и использование фреона в холодильных установках, в аэрозолях.

. Исторический обзор

Исследования осадочных отложений, ископаемых остатков флоры и фауны, радиоактивности горных пород и др. показывают, что климат Земли в различные эпохи существенно менялся. В течение последних сотен миллионов лет (до антропогена) Земля, по-видимому, была более теплой, чем в настоящее время: температура в тропиках была близка к современной, а в умеренных и высоких широтах гораздо выше современной. В начале палеогена (около 70 млн. лет назад) температурные контрасты между экваториальными и приполярными областями начали возрастать, однако до начала антропогена они были меньше ныне существующих. В антропогене температура в высоких широтах резко снизилась и возникли полярные оледенения. Последнее сокращение ледников в Северном полушарии закончилось, по-видимому, около 10 тыс. лет назад, после чего постоянный ледовый покров остался главным образом в Северном Ледовитом океане, в Гренландии и на др. арктических островах, а в Южном полушарии - в Антарктиде.

Для климата Европы нескольких последних тысячелетий (по другим континентам нет достаточного количества данных, но можно предположить, что тенденции совпадают с европейскими) характерны ритмичные колебания в сравнительно узких пределах. Сухие и теплые периоды несколько раз сменялись более влажными и прохладными. Примерно за 500 лет до н. э. осадки заметно увеличились, и климат стал более прохладным. В начале н. э. он был сходен с современным. В 12-13 вв. климат был более мягким и сухим, чем в начале н. э., но в 15-16 вв. опять произошло значительное похолодание и увеличилась ледовитость морей. С 17 до середины 19 вв. климат оставался холодным и влажным, ледники наступали. Со 2-й половины 19 в. началось новое потепление, особенно сильное в Арктике, но охватившее почти весь земной шар. Колебания климата происходят и с меньшими амплитудами - например, 1950-е гг. были теплее, чем предыдущее десятилетие.

. Типы климатов Земли

Климатические условия на Земле очень разнообразны из-за сочетания различных климатообразующих факторов. Существует несколько научных классификаций типов климатов Земли. Согласно классификации, предложенной профессором МГУ Б.П. Алисовым, выделяется семь основных климатических поясов - экваториальный, два тропических, два умеренных и два полярных. В этих поясах климат образуется под воздействием воздушных масс одного типа. Между основными поясами располагаются шесть переходных поясов, характеризующихся сезонной сменой преобладающих воздушных масс. Например, в субтропических поясах летом господствует тропический воздух, а зимой - воздух умеренных широт. Границы поясов определяют по среднему положению атмосферных фронтов между основными типами воздушных масс, а в каждом из широтных поясов различают четыре подтипа климата: материковый, океанический, климат западных берегов и климат восточных берегов. Материковый климат складывается под влиянием воздушных масс, образовавшихся на суше, а океанический создают воздушные массы, сформировавшиеся над океаном.

Тропический климатический пояс протянулся двумя широкими полосами вдоль Северного и Южного тропиков Земли. В его пределах выделяют области с материковым и океаническим климатом. В районах с материковым тропическим климатом жаркое (до + 40 °С) лето и прохладная зима (+15 °С), облачность невелика и осадков выпадает мало (менее 250 мм). Это районы тропических пустынь, таких как Сахара, Аравийская пустыня, пустыни Австралии и др. Океанический тропический климат похож на экваториальный, но отличается от него перепадами температур по сезонам года. Лето над океанами тёплое (+20... +27 °С), а зима прохладная (+10... +15 °С). Облачность в этих районах велика, но осадков выпадает немного, ливни характерны лишь для тропических циклонов.

Умеренный климатический пояс располагается двумя полосами в Северном и Южном полушариях (от 40-45° с. и ю. широты почти до полярных кругов). В его пределах ярко выражены области с морским и континентальным климатом. Весь год в этом поясе господствуют умеренные воздушные массы и отчетливо проявляются различия по сезонам года. Морской умеренный климат формируется на окраинах материков. В областях низкого давления зарождается большое количество циклонов. Лето прохладное (до +20 °С), а зима тёплая (от +5 °С), осадков выпадает от 500 до 1000 мм. Континентальный умеренный климат господствует в центральных районах материков, лето здесь жаркое (+26 °С), а зима холодная (до -24 °С), средняя норма осадков от 200 до 450 мм.

Арктический и антарктический климатические пояса - самые холодные районы планеты. Несколько месяцев в году Солнце не показывается над горизонтом - стоит полярная ночь, а летом устанавливается полярный день. Весь год здесь находится область повышенного давления, преобладают восточные ветры. Облаков почти не бывает, и осадков выпадает очень мало. В Арктике средние температуры от -40 °С зимой до 0 °С летом. В центральных районах Антарктиды среднегодовые температуры -50... -60 °С, на побережье теплее -10 °С.

. Климат будущего планеты Земля

климат земля метеорологический

Судя по прогнозам учёных и метеорологов из

разных стран, можно понять, что будущее человечества выглядит весьма мрачно. В

основном все прогнозы основаны на результатах работы сложных компьютерных

систем моделирования климата Земли. Изучая тенденции изменения климата,

специалисты пришли к выводу, что в ближайшие 50 лет температура на поверхности

Земли в среднем вырастет на 2-3 градуса, в ближайшие 100 лет - на 4-5 градусов.

Оценив эти цифры можно сказать, что такой подъём температуры не так страшен,

как это кажется. Из-за глобального потепления климата на 4 градуса воды

расположенных на экваторе океанов станут теплее на 3 градуса. На поверхности

материков температура станет выше в среднем на 5 градусов, а на полюсах - почти

на 8 градусов. В районах Арктики ожидается полное оттаивание льда. Если

рассматривать средние широты, где расположены районы Северной Канады, Аляски и

России, то можно сказать, что жители этих территорий уже ощущают на себе

задатки глобального потепления ранее холодных территорий. Климат станет не

только теплее, но и влажнее, то есть осадков станет больше. Если взять

показатели смертности в Европе, то учёные прогнозируют, что в Северной Европе

смертность уменьшится из-за смягчения климата, а в Южной Европе она увеличится

в связи с засухой и жарой. Также вероятнее всего потепление принесёт за собой

стихийные пожары, которые загубят огромные территории лесопосадок. Уже сегодня

потепление начало влиять на стиль жизни многих Европейцев, которые толпами

отправляются на Средиземное море в поисках прохлады. В субтропиках же наоборот

ожидается уменьшение количества дождя на 30 процентов. За этим последует

высыхание огромной полосы земли от Средиземноморской Европы и Северной Африки

через Средний Восток до Центральной Азии. Климат станет жарким и сухим, почвы -

не плодородными. Засуха и голод - будущее этих земель. Но это не самое

страшное, что ждёт нас в ближайшие сто лет. Самой главной "бомбой" в

ожидаемом прогнозе является оттаивание "вечной мерзлоты", которое

приведёт к высвобождению торфяников Сибири, которые хранят в себе огромные

запасы метана - одного из самых мощных парниковых газов на планете, который в

21 раз эффективнее, чем углекислый газ задерживает тепло в атмосфере. И что

случится с планетой при выделении хотя бы малого количества этого газа в

атмосферу, страшно подумать...

Список литературы

1. Гальцов А.П. Как предсказывают погоду. - М.: Воениздат, 1954.

2. Ильин М. Человек и стихия. - М.: Молодая гвардия, 1954.

3. Мезенцев В.А. Необыкновенные явления в атмосфере. - М.: Профиздат, 1959.

4. Рузалин Г.И. Концепция современного естествознания. - М., 1997.

5. .Материалы сайтов: http://rui-tur.ru

http://www.geoglobus.ru://4erish.ru

6. Хромов С. П., Петросянц М. А. Метеорология и климатология. М., 1994.

Климат – это многолетний режим погоды, характерный для данной местности.

Климат оказывает влияние на режим рек, образование различных типов почв, растительность и животный мир. Так, в областях, где земная поверхность получает много тепла и влаги, растут влажные вечнозеленые леса. Области, расположенные около тропиков, тепла получают почти столько же, сколько на экваторе, а влаги – значительно меньше, поэтому они покрыты скудной пустынной растительностью. Большая часть нашей страны занята хвойными лесами, которые приспособились к суровому климату: холодной и продолжительной зиме, короткому и умеренно теплому лету, среднему увлажнению.

Формирование климата зависит от многих факторов, прежде всего от географического положения. Широта места определяет угол падения солнечных лучей и соответственно количество тепла, поступающего от Солнца. Количество тепла зависит также от характера подстилающей поверхности и от распределения суши и воды. Вода, как известно, медленно нагревается, но и медленно остывает. Суша, напротив, быстро нагревается и также быстро остывает. В результате над водной поверхностью и над сушей формируются различные режимы погоды.

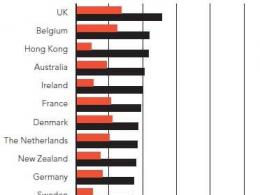

Таблица 3

Из этой таблицы видно, что Бантри на западном побережье Ирландии, находящийся под непосредственным влиянием Атлантического океана, имеет среднюю температуру самого теплого месяца 15,2 °C, а холодного – 7,1 °C, т. е. ее годовая амплитуда равна 8,1 °C. С удалением от океана повышается средняя температура самого теплого месяца и понижается самого холодного, т. е. растет амплитуда годовых температур. В Нерчинске она достигает 53,2 °C.

Большое влияние на климат оказывает рельеф: горные хребты и котловины, равнины, речные долины, овраги создают особые условия климата. Горы чаще всего являются климаторазделами.

Влияют на климат и морские течения. Теплые течения переносят огромное количество тепла из низких широт в более высокие, холодные – холод из более высоких широт в низкие. В местах, омываемых теплыми течениями, годовая температура воздуха выше на 5-10 °C, чем на этих же широтах, омываемых холодными течениями.

Таким образом, климат каждой территории зависит от широты места, подстилающей поверхности, морских течений, рельефа и высоты места над уровнем моря.

Русский ученый Б. П. Алисов разработал классификацию климатов земного шара. В основу ее положены типы воздушных масс, их формирование и изменение при движении под воздействием подстилающей поверхности.

Климатические пояса.

В зависимости от преобладающего климата выделяют следующие климатические пояса: экваториальный, два тропических, два умеренных, два полярных (арктический, антарктический) и переходные – два субэкваториальных, два субтропических и два субполярных (субарктический и субантарктический).

Экваториальный пояс охватывает бассейны рек Конго и Амазонки, побережье Гвинейского залива, Зондские острова. Высокое положение солнца в течение круглого года обусловливает сильный нагрев поверхности. Среднегодовые температуры здесь от 25 до 28 °C. В дневные часы температура воздуха редко поднимается до 30 °C, но сохраняется высокая относительная влажность – 70–90 %. Нагретый воздух, насыщенный водяными парами, в условиях пониженного давления поднимается вверх. На небе появляются кучевые облака, которые к полудню закрывают все небо. Воздух продолжает подниматься, кучевые облака переходят в кучево-дождевые, из которых после полудня выпадают интенсивные ливневые дожди. В этом поясе годовое количество осадков превышает 2000 мм. Есть места, где их количество увеличивается до 5000 мм. Осадки в течение года распределяются равномерно.

Высокие температуры в течение круглого года, большое количество осадков создают условия для развития богатой растительности – влажных экваториальных лесов.

Субэкваториальный пояс занимает огромные пространства – Бразильское нагорье в Южной Америке, Центральную Африку к северу и востоку от бассейна Конго, большую часть полуостровов Индостан и Индокитай, а также Северную Австралию.

Самой характерной особенностью климата этого пояса является смена воздушных масс по сезонам: летом вся эта область занята экваториальным воздухом, зимой – тропическим. В результате этого выделяют два сезона – влажный (летний) и сухой (зимний). В летний сезон погода мало чем отличается от экваториальной. Теплый и влажный воздух поднимается вверх, что создает условия для образования облаков и обильного выпадения осадков. Именно в этом поясе расположены места с наибольшим количеством осадков (северо-восток Индии и Гавайские острова). В зимний период условия резко изменяются, господствует сухой тропический воздух, устанавливается сухая погода. Травы выгорают, а деревья сбрасывают листву. Большую часть территорий субэкваториального пояса занимает зона саванн и редколесий.

Тропический пояс размещается по обе стороны от тропиков как на океанах, так и на материках. Здесь круглый год господствует тропический воздух. В условиях высокого давления и малой облачности он отличается высокими температурами. Средняя температура самого теплого месяца превышает 30 °C, а в отдельные дни поднимается до 50–55 °C.

Осадков на большей части территории выпадает мало (менее 200 мм), здесь располагаются величайшие пустыни в мире – Сахара, Западно-Австралийская, пустыня Аравийского полуострова.

Но не везде в тропических поясах климат засушлив. На восточных побережьях материков, там, где с океанов дуют пассаты, выпадает много осадков (Большие Антильские острова, восточное побережье Бразилии, восточное побережье Африки). Климат этих областей мало чем отличается от экваториального, хотя годовые колебания температуры значительны, так как велика разница в высоте солнца по сезонам. Благодаря большому количеству осадков и высоким температурам здесь растут влажные тропические леса.

Субтропический пояс занимает большие пространства между 25-й и 40-й параллелями северной и южной широты. Для этого пояса характерна смена воздушных масс по сезонам года: летом вся область занята тропическим воздухом, зимой – воздухом умеренных широт. Здесь выделяют три климатических района: западный, центральный и восточный. Западный климатический район охватывает западные части материков: побережье Средиземного моря, Калифорнию, центральную часть Анд, юго-запад Австралии. Летом сюда смещается тропический воздух, который создает область высокого давления. В результате устанавливается сухая и солнечная погода. Зима теплая, влажная. Такой климат иногда называют средиземноморским.

Совершенно другой климатический режим наблюдается в Восточной Азии и в юго-восточной части Северной Америки. Летом сюда поступают влажные массы тропического воздуха с океана (летние муссоны), принося большую облачность и осадки. А зимние муссоны приносят потоки сухого континентального воздуха умеренных широт. Температура самого холодного месяца выше 0 °C.

В центральном районе (Восточная Турция, Иран, Афганистан, Большой бассейн в Северной Америке) весь год преобладает сухой воздух: летом – тропический, зимой – континентальный воздух умеренных широт. Лето здесь знойное, засушливое; зима короткая, влажная, хотя общее количество осадков не превышает 400 мм. Зимой бывают морозы, выпадает снег, но устойчивого снежного покрова не образуется. Суточные амплитуды температур велики (до 30 °C), большая разница и между самым теплым и самым холодным месяцами. Здесь, в центральных областях материков, расположены пустыни.

Умеренный пояс занимает области к северу и к югу от субтропиков примерно до полярных кругов. В Южном полушарии преобладает океанический климат, а в Северном выделяют три климатических района: западный, центральный и восточный.

На западе Европы и Канады, юге Анд преобладает влажный морской воздух умеренных широт, приносимый западными ветрами с океанов (500-1000 мм осадков в год). Осадки распределяются в течение года равномерно, засушливых периодов не наблюдается. Под влиянием океанов ход температур плавный, годовые амплитуды невелики. Похолодания приносят арктические (антарктические) массы воздуха, при поступлении которых температура зимой понижается. В это время наблюдаются обильные снегопады. Лето длинное, прохладное, резких изменений температур воздуха не бывает.

На востоке (северо-восток Китая, Дальний Восток) климат муссонный. Зимой поступают холодные континентальные массы воздуха, формирующиеся над материком. Температура самого холодного месяца колеблется от -5 до -25 °C. Летом влажные муссоны приносят на материк большое количество осадков.

В центре (средняя полоса России, Украина, север Казахстана, юг Канады) формируется континентальный воздух умеренных широт. Нередко зимой сюда поступает арктический воздух с очень низкими температурами. Зима длинная, морозная; снежный покров удерживается свыше трех месяцев. Лето дождливое, теплое. Количество осадков по мере продвижения в глубь континента уменьшается (с 700 до 200 мм). Самая характерная особенность климата этого района – резкие перепады температур в течение года, неравномерное распределение осадков, что иногда вызывает засухи.

Субарктический и субантарктический пояса.

Эти переходные пояса расположены к северу от умеренного пояса (в Северном полушарии) и к югу от него (в Южном полушарии) – субарктический и субантарктический. Для них характерна смена воздушных масс по сезонам: летом – воздух умеренных широт, зимой – арктический (антарктический). Лето здесь короткое, прохладное, со средней температурой самого теплого месяца от 0 до 12 °C, с небольшим количеством осадков (в среднем 200 мм), с частыми возвратами холодов. Зима длинная, морозная, с метелями и глубокими снегами. В Северном полушарии в этих широтах размещается зона тундры.

Арктический и антарктический пояса.

В полярных поясах формируются холодные массы воздуха в условиях повышенного давления. Для этих поясов характерны длинные полярные ночи и полярные дни. Их продолжительность на полюсах доходит до шести месяцев. Хотя солнце летом и не заходит за горизонт, но поднимается оно невысоко, его лучи скользят по поверхности и дают мало тепла. За короткое лето снега и льды не успевают растаять, поэтому в этих областях сохраняется ледяной покров. Он покрывает мощным слоем Гренландию и Антарктиду, а ледяные горы – айсберги – плавают в приполярных районах океанов. Холодный воздух, скапливающийся над полярными областями, переносится сильными ветрами в умеренный пояс. На окраине Антарктиды ветры достигают скорости 100 м/с. Арктика и Антарктида – «холодильники» Земли.

На территории даже небольшого района климатические условия не бывают однородными. Под влиянием местных факторов: мелких форм рельефа, экспозиции склонов, почвенно-грунтовых особенностей, характера растительного покрова – создаются особые условия, получившие название микроклимата.

Изучение микроклимата имеет важное значение для развития многих отраслей сельского хозяйства, особенно полеводства, садоводства, овощеводства.

КЛИМАТ РОССИИ

Роль климата в природе и хозяйственной деятельности человека трудно переоценить. Он определяет соотношение тепла и влаги и, следовательно, условия протекания современных рельефообразующих процессов, формирование внутренних вод, развитие растительности, размещение животных. Особенности климата приходится учитывать человеку в его жизни и хозяйственной деятельности.

Большой вклад в изучение климата нашей страны внесли основатели современной климатологии А.И. Воейков, А.А. Каминский, П.И. Броунов, Б.П. Алисов, С.П. Хромов, М.И. Будыко и многие другие отечественные климатологи.

Факторы формирования климата

Климат России, как и любого региона, формируется под воздействием ряда климатообразующих факторов и процессов. Анализ их раскрывает генезис климата, помогает объяснить географическое распространение его элементов, позволяет понять климатические особенности отдельных регионов страны.

Основными климатообразующими процессами являются радиационный и циркуляционный. Особенности их проявления, взаимодействие этих процессов зависят от географического положения страны, особенностей рельефа и влияния свойств подстилающей поверхности. Поэтому и географическое положение, и подстилающая поверхность также относятся к факторам формирования климата.

Влияние географического положения. Широтное положение страны определяет количество солнечной радиации, поступающей на поверхность, и ее внутригодовое распределение. Россия расположена между 77 и 41° с.ш.; основная ее площадь находится между 50 и 70° с.ш. Этим обусловлено положение России в основном в умеренном и субарктическом поясах, что предопределяет резкие изменения в количестве солнечной радиации по сезонам года. Большая протяженность территории с севера на юг определяет значительные различия годовой суммарной радиации между ее северными и южными районами. На арктических архипелагах Земли Франца-Иосифа и Северной Земли годовая суммарная радиация составляет около 60 ккал/см2 (2500 мДж/м2) а на крайнем юге - около 120 ккал/см2 (5000 мДж/м2).

Большое значение имеет положение страны по отношению к океанам, так как от него зависит распределение облачности, влияющей на соотношение прямой и рассеянной радиации и через нее на величину суммарной радиации, а также поступление более влажного морского воздуха. Россию, как известно, омывают моря, главным образом, на севере и востоке, что при господствующем в этих широтах западном переносе воздушных масс ограничивает влияние морей в пределах сравнительно неширокой приморской полосы. Однако резкое увеличение облачности на Дальнем Востоке летом уменьшает солнечную радиацию в июле в районе Сихотэ-Алиня до 550 мДж/м2, что равно величине суммарной радиации на севере Кольского полуострова, Ямале и Таймыре.

Решающее влияние на развитие циркуляционных процессов оказывает положение территории по отношению к барическим центрам, или, как их иначе называют, центрам действия атмосферы. На климат России оказывают влияние Азорский и Арктический максимумы, а также Исландский и Алеутский минимумы. Зимой в пределах России и соседних районов Монголии формируется Азиатский максимум. От положения по отношению к этим барическим центрам зависят господствующие ветры и, следовательно, воздушные массы. Влияние тех или иных барических центров на климат России меняется по сезонам года.

Существенное влияние на формирование климата России оказывает рельеф. Размещение гор по восточной и, частично, по южной окраинам страны, открытость ее к северу и северо-западу обеспечивают влияние Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана на большую часть территории России, ограничивают влияние Тихого океана и Центральной Азии. В то же время влияние Средней Азии прослеживается сильнее, чем влияние Черного моря или Переднеазиатских нагорий. Высота гор и их размещение по отношению к господствующим воздушным потокам определяют различную степень их влияния на климат соседних территорий (Кавказ и Урал). В горах формируется особый, горный, климат, изменяющийся с высотой. Горы обостряют циклоны. Наблюдаются различия в климате подветренных и наветренных склонов, горных хребтов и межгорных котловин. На равнинах наблюдаются различия в климате возвышенностей и низменностей, речных долин и междуречий, хотя они значительно менее существенны, чем в горах.

Не только рельеф, но и другие особенности подстилающей поверхности оказывают влияние на климатические особенности той или иной территории. Наличие снежного покрова определяет изменение соотношения отраженной и поглощенной радиации за счет высокого альбедо снега, особенно свежевыпавшего (до 80-95%). Тундра, лес, сухая степь и луг также имеют разную отражающую способность; наиболее низка она у хвойного леса (10-15%). Темная обнаженная поверхность почв поглощает тепла в три раза больше, чем сухие светлые песчаные почвы. Различия в альбедо подстилающей поверхности - одна из причин различий в радиационном балансе территорий, получающих одинаковую суммарную радиацию. Испарение влаги с поверхности грунта, транспирация растений также меняются от места к месту. При этом изменяется количество тепла, затрачиваемого на испарение, следовательно, изменяется температура поверхности почвы и приземного слоя воздуха.

Как видим, различия в характере подстилающей поверхности отражаются на климате территорий.

Радиационные условия. Поступающая на поверхность Земли солнечная радиация является основной энергетической базой формирования климата. Она определяет основной приток тепла к земной поверхности. Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей, тем меньше интенсивность солнечной радиации. В связи с большой облачностью в западных районах Арктического бассейна, задерживающей прямую солнечную радиацию, наименьшая годовая суммарная радиация характерна для полярных островов этой части Арктики и района Варангер-фьорда на Кольском полуострове (около 2500 мДж/м2). К югу суммарная радиация возрастает, достигая максимума на Таманском полуострове и в районе озера Ханка на Дальнем Востоке (свыше 5000 мДж/м2). Таким образом, годовая суммарная радиация увеличивается от северных границ к южным в два раза.

Суммарная радиация представляет собой приходную часть радиационного баланса: R = Q (1 - a) - J. Расходную часть составляет отраженная радиация (Q · a) и эффективное излучение (J). Отраженная радиация зависит от альбедо подстилающей поверхности, поэтому изменяется от зоны к зоне и по сезонам года. Эффективное излучение возрастает с уменьшением облачности, следовательно, от побережий морей вглубь континента. Кроме этого, эффективное излучение зависит от температуры воздуха и температуры деятельной поверхности. В целом эффективное излучение возрастает с севера на юг.

Радиационный баланс на самых северных островах отрицательный; в материковой части изменяется от 400 мДж/м2 на крайнем севере Таймыра до 2000 мДж/м2 на крайнем юге Дальнего Востока, в низовьях Волги и Восточном Предкавказье. Максимального значения (2100 мДж/м2) радиационный баланс достигает в Западном Предкавказье. Радиационный баланс определяет то количество тепла, которое расходуется на многообразные процессы, протекающие в природе. Следовательно, близ северных материковых окраин России на природные процессы, и прежде всего на климатообразование, расходуется в пять раз меньше тепла, чем у ее южной окраины.

Циркуляционные процессы. На территории России циркуляционные процессы имеют не меньшее значение в обеспечении тепловыми ресурсами, чем радиационные.

Вследствие различных физических свойств суши и океана происходит неодинаковое нагревание и охлаждение соприкасающегося с ними воздуха. В итоге возникают перемещения воздушных масс различного происхождения - атмосферная циркуляция. Циркуляция протекает под влиянием центров высокого и низкого давления. Их положение и степень выраженности меняются по сезонам года, в связи с чем существенно меняются и господствующие ветры, приносящие на территорию России те или иные воздушные массы. Однако на большей части страны круглый год преобладают западные ветры, приносящие атлантические воздушные массы, с которыми связаны основные осадки.

Воздушные массы и их повторяемость. Закономерная повторяемость воздушных масс, с особенностями которых связан характер погоды, определяет основные черты климата территории. Для России характерны три типа воздушных масс: арктический воздух (АВ), воздух умеренных широт (ВУШ) и тропический воздух (ТВ). На большей части территории страны в течение всего года преобладают воздушные массы умеренных широт, представленные двумя резко различающимися подтипами - континентальным (кВУШ) и морским (мВУШ). Континентальный воздух формируется непосредственно над территорией России и соседними областями материка. Он отличается сухостью в течение всего года, низкими температурами зимой и достаточно высокими летом. Морской воздух умеренных широт поступает в Россию из Северной Атлантики (атлантический), а в восточные районы - из северной части Тихого океана. По сравнению с континентальным воздухом он влажный, более прохладный летом и более теплый зимой. Продвигаясь по территории России, морской воздух довольно быстро трансформируется, приобретая черты континентального.

Арктический воздух формируется над ледяными просторами Арктики, поэтому он холодный, имеет небольшую абсолютную влажность и высокую прозрачность. Под влиянием арктического воздуха находится вся северная половина России; особенно значительна его роль в Средней и Северо-Восточной Сибири. В переходные сезоны арктический воздух, проникая в средние и южные широты, вызывает поздние весенние и ранние осенние заморозки. Летом с прорывом арктического воздуха в южные районы Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин связаны засухи и суховеи, так как по мере продвижения к югу он трансформируется в воздух умеренных широт: температура его повышается, а влажность все больше падает.

Воздух, формирующийся над большей частью Арктики, по своей низкой влажности приближается к континентальному. Лишь над Баренцевым морем, в которое проникают теплые воды Северо-Атлантического течения, арктический воздух не столь холодный и более влажный. Здесь формируется морской арктический воздух.

На климатические особенности южных районов России оказывает влияние тропический воздух. Местный континентальный тропический воздух формируется над равнинами Средней Азии и Казахстана, над Прикаспийской низменностью и восточными районами Предкавказья и Закавказья в результате трансформации поступающего сюда воздуха умеренных широт. Тропический воздух отличается высокими температурами, низкой влажностью и малой прозрачностью.

В южные района Дальнего Востока проникает иногда морской тропический воздух (мТВ) из центральных районов Тихого океана, а в западные районы Кавказа - из Средиземноморья (средиземноморский воздух). Он отличается высокой влажностью и относительно высокими температурами по сравнению с мВУШ.

Атмосферные фронты. При соприкосновении качественно различных воздушных масс возникают атмосферные фронты. Так как над территорией России распространены три типа воздушных масс, возникают два атмосферных фронта: арктический и полярный. Над северными районами России на контакте арктического воздуха и воздуха умеренных широт формируется арктический фронт, мигрирующий в пределах арктического и субарктического поясов. Полярный фронт разделяет воздушные массы умеренных широт и тропический воздух и располагается преимущественно южнее границ России.

Над территорией России непрерывно проходят серии циклонов и антициклонов, способствующие изменениям погоды, но на некоторых территориях преобладает антициклональная погода, особенно зимой (Средняя Сибирь, Северо-Восток, Прибайкалье и Забайкалье), или циклональная (Курильские острова, юго-восток Камчатки, Калининградская область и др.).

В настоящее время с искусственных спутников получают данные о метеорологических элементах атмосферы Земли и фотоснимки процессов, создающих погоду на планете. На снимках видны крупные безоблачные полосы и пятна, атмосферные фронты и различные типы облаков. Дистанционные метеорологические данные используют для составления синоптических карт и карт прогноза погоды.

Климатические особенности холодного периода

Зимой наибольших значений суммарная солнечная радиация достигает на юге Дальнего Востока, в южном Забайкалье и Предкавказье. В январе крайний юг Приморья получает свыше 200 мДж/м2, остальные перечисленные районы - свыше 150 мДж/км2. К северу суммарная радиация быстро убывает за счет более низкого положения Солнца и сокращения продолжительности дня. К 60° с.ш. она уже уменьшается в 3-4 раза. Севернее полярного круга устанавливается полярная ночь, продолжительность которой на 70° с.ш. составляет 53 дня. Радиационный баланс зимой на всей территории страны отрицательный.

В этих условиях происходит сильное выхолаживание поверхности и формирование Азиатского максимума с центром над Северной Монголией, юго-востоком Алтая, Тувой и югом Прибайкалья. Давление в центре антициклона превышает 1040 гПа (мбар). От Азиатского максимума отходят два отрога: на северо-восток, где формируется вторичный Оймяконский центр с давлением свыше 1030 гПа, и на запад, на соединение с Азорским максимумом, - ось Воейкова. Она протягивается через Казахский мелкосопочник на Уральск - Саратов - Харьков - Кишинев и далее вплоть до южного побережья Франции. В западных районах России в пределах оси Воейкова давление понижается до 1021 гПа, но остается более высоким, чем на территориях, расположенных севернее и южнее оси.

Ось Воейкова играет важную роль климатораздела. К югу от нее (в России это - юг Восточно-Европейской равнины и Предкавказье) дуют восточные и северо-восточные ветры, несущие сухой и холодный континентальный воздух умеренных широт из Азиатского максимума. К северу от оси Воейкова дуют юго-западные и западные ветры. Роль западного переноса в северной части Восточно-Европейской равнины и на северо-западе Западной Сибири усиливается благодаря Исландскому минимуму, ложбина которого достигает Карского моря (в районе Варангер-фьорда давление составляет 1007, 5 гПа). С западным переносом в эти районы нередко поступает относительно теплый и влажный атлантический воздух.

На остальной части Сибири преобладают ветры с южной составляющей, выносящие континентальный воздух из Азиатского максимума.

Над территорией Северо-Востока в условиях котловинного рельефа и минимальной солнечной радиации зимой формируется континентальный арктический воздух, очень холодный и сухой. Из северо-восточного отрога высокого давления он устремляется в сторону Северного Ледовитого и Тихого океанов.

У восточных берегов Камчатки зимой формируется Алеутский минимум. На Командорских островах, в юго-восточной части Камчатки, в северной части Курильской островной дуги давление ниже 1003 гПа, на значительной части побережья Камчатки давление ниже 1006 гПа. Здесь, на восточной окраине России, область низкого давления расположена в непосредственной близости от северо-восточного отрога, поэтому образуется высокий градиент давления (особенно близ северного берега Охотского моря); холодный континентальный воздух умеренных широт (на юге) и арктический (на севере) выносится на акваторию морей. Преобладают ветры северных и северо-западных румбов.

Арктический фронт зимой устанавливается над акваторией Баренцева и Карского морей, а на Дальнем Востоке - над Охотским морем. Полярный фронт в это время проходит южнее территории России. Лишь на Черноморском побережье Кавказа сказывается влияние циклонов Средиземноморской ветви полярного фронта, пути движения которых смещаются с Передней Азии на Черное море в связи с более низким давлением над его просторами. С фронтальными зонами связано распределение осадков.

Распределение не только влаги, но и тепла на территории России в холодный период в значительной мере связано с циркуляционными процессами, о чем наглядно свидетельствует ход январских изотерм.

Изотерма -4°С проходит меридионально через Калининградскую область. Близ западных границ компактной территории России проходит изотерма -8°С. На юге она отклоняется к Цимлянскому водохранилищу и далее к Астрахани. Чем далее к востоку, тем январские температуры ниже. Изотермы -32...-36°С образуют замкнутые контуры над Средней Сибирью и Северо-Востоком. В котловинах Северо-Востока и восточной части Средней Сибири среднеянварские температуры опускаются до -40..-48°С. Полюсом холода северного полушария является Оймякон, где зафиксирован абсолютный минимум температуры России, равный -71°С.

Нарастание суровости зимы к востоку связано с уменьшением повторяемости атлантических воздушных масс и увеличением их трансформации при продвижении над охлажденной сушей. Там, куда чаще проникает более теплый воздух с Атлантики (западные районы страны), зима менее сурова.

На юге Восточно-Европейской равнины и в Предкавказье изотермы располагаются субширотно, повышаясь от -10°С до -2...-3°С. Здесь сказывается влияние радиационного фактора. Мягче, чем на остальной территории, зима на северо-западном побережье Кольского полуострова, где средняя температура января -8°С и немного выше. Это связано с поступлением прогретого над теплым Нордкапским течением воздуха.

На Дальнем Востоке ход изотерм повторяет очертания береговой линии, образуя четко выраженное сгущение изотерм вдоль береговой линии. Отепляющее влияние здесь сказывается на узкой прибрежной полосе в связи с преобладающим выносом воздуха с материка. Вдоль Курильской гряды протягивается изотерма -4°С. Чуть выше температуры на Командорских островах Вдоль восточного побережья Камчатки протягивается изотерма -8°С. И даже в береговой полосе Приморья январские температуры составляют -10...-12°С. Как видим, во Владивостоке средняя температура января ниже, чем в Мурманске, лежащем за полярным кругом, на 25° севернее.

Наибольшее количество осадков выпадает в юго-восточной части Камчатки и на Курилах. Их приносят циклоны не только Охотской, но и преимущественно Монгольской и Тихоокеанской ветвей полярного фронта, устремляющиеся в Алеутский минимум. Тихоокеанский морской воздух, вовлекаемый в переднюю часть этих циклонов, и несет основную массу осадков. Но на большую часть территории России зимой приносят осадки атлантические воздушные массы, поэтому основная масса осадков выпадает в западных районах страны. К востоку и северо-востоку количество осадков убывает. Много осадков выпадает на юго-западных склонах Большого Кавказа. Их приносят средиземноморские циклоны.

Зимние осадки выпадают в России преимущественно в твердом виде и практически всюду устанавливается снежный покров, высота которого и продолжительность залегания колеблются в весьма широких пределах.

Наименьшая продолжительность залегания снежного покрова характерна для приморских районов Западного и Восточного Предкавказья (менее 40 дней). На юге европейской части (до широты Волгограда) снег лежит менее 80 дней в году, а на крайнем юге Приморья - менее 100 дней. К северу и северо-востоку продолжительность залегания снежного покрова увеличивается до 240-260 дней, достигая максимума на Таймыре (свыше 260 дней в году). Лишь на Черноморском побережье Кавказа устойчивый снежный покров не образуется, но за зиму может быть 10-20 дней со снегом.

Менее 10 см мощность снега в пустынях Прикаспия, в приморских районах Восточного и Западного Предкавказья. На остальной территории Предкавказья, на Восточно-Европейской равнине южнее Волгограда, в Забайкалье и Калининградской области высота снежного покрова лишь 20 см. На большей части территории она колеблется от 40-50 до 70 см. В северо-восточной (приуральской) части Восточно-Европейской равнины и в приенисейской части Западной и Средней Сибири высота снежного покрова возрастает до 80-90 см, а в наиболее снежных районах юго-востока Камчатки и Курил - до 2-3 м.

Таким образом, наличие достаточно мощного снежного покрова и продолжительное его залегание характерно для большей части территории страны, что обусловлено ее положением в умеренных и высоких широтах. При северном положении России суровость зимнего периода и высота снежисто покрова имеют большое значение для сельского хозяйства.

Климатические особенности теплого периода

С наступлением теплого периода резко возрастает роль радиационного фактора климатообразования. Он определяет температурный режим почти на всей территории страны.

Наибольших значений суммарная радиация достигает летом в пустынях Прикаспия и на Черноморском побережье Кавказа - в июле 700 мДж/м2. К северу количество солнечной радиации убывает мало, благодаря увеличению продолжительности дня, поэтому на севере Таймыра она составляет в июле 550 мДж/м2, т.е. 80% от радиации, поступающей на юге страны.

Летом на всей территории страны радиационный баланс и среднемесячные температуры положительны. Средняя температура июля на самых северных островах Земли Франца-Иосифа и Северной Земли близка к нулю, на побережье Таймыра - немногим более + 2°С, в остальных прибрежных районах Сибири + 4...+ 6°С, а на берегах Баренцева моря + 8...+ 9°С. При движении к югу температура быстро нарастает до +12...+13°С. Южнее нарастание температуры идет более плавно. Максимального значения + 25°С среднеиюльская температура достигает в пустынях Прикаспия и Восточного Предкавказья.

Летом суша прогревается, давление над ней понижается. Над Забайкальем, югом Якутии и средним Приамурьем давление устанавливается ниже 1006 гПа, а над югом Даурии даже 1003 гПа. По направлению к океанам давление повышается, достигая 1012 гПа над северными акваториями Восточно-Сибирского и Чукотского морей, над Баренцевым морем и западным побережьем Новой Земли. Воздушные массы устремляются вглубь материка. Арктический воздух - холодный и сухой, особенно в восточных районах Арктики. Продвигаясь на юг, он быстро прогревается и удаляется от состояния насыщения.

Гавайский (Северо-Тихоокеанский) максимум летом перемещается к северу, приближаясь к дальневосточным границам России, в результате чего возникает летний муссон. На материк поступает морской тихоокеанский воздух умеренных широт, а иногда и тропический. В связи с перемещением Азорского максимума к северу его отрог проникает на Восточно-Европейскую равнину. К северу и востоку от него давление понижается. Летом усиливается западный перенос. С Атлантики на территорию России поступает морской воздух умеренных широт.

Все воздушные массы, приходящие летом на территорию нашей страны, трансформируются в континентальный воздух умеренных широт. Над северными морями, Баренцевым и Карским, а восточнее Таймыра над прибрежными районами Сибири возникает арктический фронт. Над горами Южной Сибири проходит Монгольская ветвь полярного фронта, а над центральными райе нами Восточно-Европейской равнины и Приморьем возникает внутримассовый фронт, между морским слаботрансформированным и континентальным воздухом умеренных широт.

Наиболее ярко циклоническая деятельность выражена на Восточно-Европейской равнине и в Приморье, где особенно велики различия в свойствах между насыщенным влагой морским воздухом умеренных широт (а иногда и тропическим) и континентальным сухим воздухом. Усиление циклонической деятельности летом на арктическом фронте вызывает длительные моросящие дожди на севере России.

Летом почти на всей территории страны выпадает максимум осадков. В тундре и тайге он приходится на вторую половину лета, а в степи - на конец весны - начало лета. Так как на большей части территории России летние осадки связаны с поступлением атлантического воздуха, их максимум приходится на западные районы страны. Свыше 500 мм осадков выпадает в теплый период в прибрежных районах Калининградской области, свыше 400 мм - в полосе, протянувшейся от западной границы России к Северному Уралу. К востоку количество осадков теплого периода уменьшается, составляя в Центральной Якутии менее 200 мм. Уменьшается оно также к северу, особенно к северо-востоку в связи с увеличением повторяемости арктического воздуха. В Прикаспии летом выпадает около 150 мм осадков в результате усиления трансформации атлантического воздуха в условиях высоких температур.

На Дальнем Востоке, особенно в его южной части, количество осадков теплого периода возрастает до 500-600 мм, а в наиболее высоких частях Сихотэ-Алиня выпадает более 800 мм осадков, что связано с действием летнего муссона.

В горах различных районов России количество осадков больше, чем на прилежащих равнинах, за счет влияния орографии. Максимум осадков выпадает в высокогорьях Западного и Центрального Кавказа (свыше 1000-1600 мм).

Соотношение тепла и влаги. Контрасты температур. Для протекания разнообразных природных процессов большое значение имеют соотношение тепла и влаги и температурные контрасты, определяющие степень континентальное(tm) климата.

Амплитуда среднемесячных температур января и июля достигает наибольших значений в умеренном поясе, увеличиваясь по мере удаления от Атлантического океана. В Калининграде она составляет 21°С, в районе Смоленска-Пскова 26-27°С, в Приуралье возрастает до 34-35°С, в Западной Сибири достигает 37-38°С, в западной части Среднесибирского плоскогорья 42-44°С, в Центральной Якутии и котловинах Северо-Востока 55-60°С. Увеличение амплитуды температур и соответственно степени континентальности климата с запада на восток идет, главным образом, за счет нарастания суровости зимы. На Дальнем Востоке амплитуда температур уменьшается до 44-46°С в Приамурье, 30-32°С на побережье Охотского моря и 20°С в Петропавловске-Камчатском. Здесь уже сказывается влияние Тихого океана как на зимние температуры (умеряющее), так и на летние (охлаждающее), поэтому резкое изменение амплитуды происходит на коротком расстоянии.

К северу, в субарктическом и арктическом поясах уменьшение амплитуды температур связано, главным образом, с понижением летних температур.

Годовое количество осадков в горах и на равнинах существенно различно. На равнинах наиболыпе количество осадков выпадает в полосе от 56 до 65° с.ш. В ее пределах годовая сумма осадков уменьшается с запада на восток от 900-750 мм в западной части Восточно-Европейской равнины до 650-500 мм в Западной Сибири и до 300 мм и менее в Центральной Якутии. Увеличение осадков в приенисейской части Средней Сибири до 800-1000 мм в наиболее высоких частях плато Путорана, Сыверма и Тунгусского обусловлено влиянием орографического барьера.

На Дальнем Востоке годовая сумма осадков возрастает до 1000-1200 мм на Сихотэ-Алине, Сахалине и Камчатке. В юго-восточной части Камчатки количество осадков достигает 2500 мм. Увеличение осадков здесь обусловлено влиянием Тихого океана и горным рельефом.

К северу и северо-востоку, а также к югу от этой полосы количество осадков уменьшается. В пустынях Прикаспия выпадает менее 300 мм осадков, а в тундрах Северо-Востока - менее 250 мм. Таким образом, наименьшее количество осадков в России выпадает в тундрах Северо-Востока, что связано с господством здесь в течение всего года холодного и вследствие этого сухого континентального арктического воздуха.

Увеличение осадков характерно для всех горных районов: до 1000 мм на Урале, до 1200 мм в Хамар-Дабане, Саянах, Кузнецком Алатау, до 2000 мм в высокогорных районах Алтая. Максимальное в России годовое количество осадков - до 3700 мм - выпадает на наветренных юго-западных склонах Большого Кавказа.

Для гор характерно очень неравномерное распределение осадков. Максимум их приходится на наветренные склоны, беднее осадками подветренные склоны и нагорья, а межгорные котловины часто отличаются большой сухостью, особенно в горах Южной Сибири и Северо-Востока.

Годовое количество осадков, однако, не дает полного представления об обеспеченности территории влагой, ибо часть их теряется поверхностью в результате испарения. Тепло и влага в природе тесно взаимосвязаны, так как на испарение влаги расходуется тепло. Чем выше температура воздуха и подстилающей поверхности, тем больше влаги может испариться. Возможное испарение характеризуется испаряемостью. Она, как и осадки, измеряется в миллиметрах слоя воды и возрастает от северных границ России к южным. В тундрах Сибири испаряемость менее 125 мм, а в полупустынях Прикаспия превышает 1000 мм. Фактическое же испарение не может быть более годовой суммы осадков, поэтому в полупустынях и пустынях Прикаспия оно не превышает 300-350 мм, хотя испаряемость здесь в 3 раза больше. К северу испарение возрастает вплоть до южной тайги, достигая максимума на западе Восточно-Европейской равнины в зоне смешанных и широколиственных лесов (500-550 мм). К северу испарение вновь уменьшается, но здесь оно ограничивается уже не количеством осадков, а величиной испаряемости.

Таким образом, увлажненность территории - это результат не только количества осадков, но и количества поступающего солнечного тепла, определенная часть которого может быть затрачена на испарение. Вследствие этого для характеристики климата используют не только величины тепла и влаги, но и их соотношение.

Соотношение тепла и влаги играет большую роль в формировании природных комплексов, развитии растительности, определяет направление и интенсивность многих природных процессов. Так, при одинаковом количестве осадков (около 300 мм) в тундрах Северо-Востока создается избыточное увлажнение, а в пустынях Прикаспия наблюдается резкий дефицит влаги.

Соотношение тепла и влаги может быть представлено в виде двух показателей: коэффициента увлажнения (отношения годовой суммы осадков к испаряемости) либо средней годовой разности осадков и испаряемости.

Оптимальное соотношение тепла и влаги имеет место в лесостепи и зоне смешанных и широколиственных лесов: коэффициент увлажнения здесь близок к единице, а разность осадков и испаряемости колеблется от +100 до -150 мм. Такое увлажнение называют достаточным. К югу дефицит влаги нарастает. Годовая сумма осадков в полупустынях и пустынях Прикаспия на 600 мм меньше испаряемости, а коэффициент увлажнения уменьшается до 0,3-0,35. Такое увлажнение считается недостаточным. Климат южных безлесных зон засушливый. Северная часть России (тайга, лесотундра и тундра) характеризуется избыточным увлажнением. Коэффициент увлажнения здесь больше единицы, а разность годовой суммы осадков и испаряемости возрастает от 150 мм до 300 мм в тундрах Кольского полуострова.

Климатическое районирование России и типы климатов

Климатические условия на обширном пространстве России очень разнообразны. Значительные изменения в суммарной радиации, температуре воздуха и увлажнении происходят при движении с севера на юг и с запада на восток. Весьма существенные изменения климата с высотой наблюдаются в горных областях, особенно южных - на Алтае, в Саянах, на Кавказе. Все это находит отражение в климатическом районировании России. Одной из получивших наибольшее признание схем климатического районирования нашей страны является районирование Б.П. Алисова. В основу районирования автором положена циркуляция атмосферы (циклоническая деятельность и перенос теплых и холодных воздушных масс) и особенности радиационного режима*.

По господствующим типам воздушных масс выделяются климатические пояса. В их пределах обособляются климатические области. При выделении климатических областей учитывается преобладание морского или континентального воздуха господствующего типа, а также частота повторяемости иных воздушных масс и величина суммарной солнечной радиации. Вследствие этого климатические области отличаются друг от друга соотношением тепла и влаги, а также суммой температур периода активной вегетации. Каждая климатическая область характеризует климат той или иной зоны, очень редко двух, близких по особенностям климатических зон, в определенном сектора материка. Границы климатических поясов и областей проведены по различиям в почвенно-растительном покрове, который является прекрасным индикатором изменения климатических условий.

Россия расположена в трех климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. Пояса отличаются друг от друга радиационным режимом и господствующими воздушными массами. Для всего пояса характерны некоторые общие черты климата, которые выражаются в температурном режиме и режиме осадков, а также в преобладающих типах погод по сезонам года. Однако количественные показатели каждого элемента в пределах пояса могут довольно существенно изменяться от одной климатической области к другой. Это приводит к зональным сменам климатических условий. Особенно велики зональные различия в умеренном поясе - от климата тайги до климата пустынь.

К арктическому поясу относятся сибирское побережье Северного Ледовитого океана и его острова, за исключением южного острова Новой Земли, островов Вайгача, Колгуева и других в южной части Баренцева моря. Количество солнечной радиации здесь очень мало, поступает она на поверхность только летом, весь год господствует арктический воздух.

Зимой, во время полярной ночи, солнечная радиация не поступает на поверхность, но вода частично нагревает приземные слои воздуха (над полыньями), поэтому на островах средняя температура января несколько выше (-20...-30°С), чем на побережье (до -32...-36°С на востоке). В западной части арктического пояса теплее вследствие влияния Атлантики. Зимой преобладают морозные и сильноморозные погоды. С прохождением циклонов связано ослабление морозов и снегопады.

Летом из-за полярного дня довольно велика солнечная инсоляция, но значительная часть солнечных лучей отражается снегом и льдом. Солнечное тепло затрачивается на таяние снега и льда, прогревание поступающего с океана холодного воздуха, поэтому общий температурный фон низок. На северных островах средняя температура июля близка к 0°С, на побережье до + 5°С. В южной части пояса в Сибири приземные слои воздуха прогреваются до + 10°С. Преобладает пасмурная и дождливая погода.

Годовое количество осадков невелико (200-300 мм). Лишь на северном острове Новой Земли, в горах Бырранга и на Чукотском нагорье оно возрастает до 500-600 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, который лежит на поверхности большую часть года.

Архипелаги Земля Франца-Иосифа и Северная Земля лежат во внутриарктической климатической области с наиболее продолжительной полярной ночью и полярным днем, где влияние окружающих океанов и материков сказывается в наименьшей стегни. В прибрежных районах Арктики выделяется три климатических области, самой суровой из которых является Сибирская. На Тихоокеанскую область отепляющее влияние оказывают воды и воздушные массы, поступающие со стороны Тихого океана. Наиболее теплой, но очень ветреной является Атлантическая область, находящаяся под влиянием Северной Атлантики. В арктическом поясе выделяется климат холодных арктических пустынь и климат тундр.

Субарктический пояс расположен за полярным кругом в пределах Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири, а на Северо-Востоке простирается до 60° с.ш. К нему относятся и острова южной части Баренцева моря. Для этого пояса характерна смена воздушных масс по сезонам года.

Зима продолжительная, суровость ее нарастает к востоку. Температура января изменяется от -7...-12°С на Кольском полуострове до -48°С в котловинах Северо-Востока, увеличиваясь до -12...-18°С на Тихоокеанском побережье. Лето довольно прохладное, но на большей части теплее, чем в арктическом поясе. Средняя температура июля возрастает от +4...+6°С на южном острове Новой Земли до +12...+14°С близ южной границы пояса. Характерной особенностью субарктического пояса является возможность заморозков в любой из теплых месяцев года. Осадки выпадают часто, но обычно имеют небольшую интенсивность, что связано с небольшим содержанием влаги в воздухе при низких температурах. Годовая сумма осадков на равнинах составляет 400-450 мм, но существенно изменяется с запада на восток, возрастает до 600-650 мм в горах, а в наиболее высоких частях плато Путорана достигает 800-1000 мм. Из-за невысоких температур в районах с небольшим количеством осадков наблюдается постоянное избыточное увлажнение и заболоченность.

В пределах пояса выделяются три климатических области, климат которых весьма различен. Наибольшей суровостью отличается Сибирская субарктическая область, климат которой формируется преимущественно под действием радиационных факторов. Зимой при сильном выхолаживании здесь формируются воздушные массы арктического типа и наблюдаются самые низкие в России среднеянварские температуры. Летом обильная инсоляция, связанная с большой продолжительностью светового дня, вызывает трансформацию поступающего с севера арктического воздуха в континентальный воздух умеренных широт. Прогревание воздуха до 13-14°С способствует развитию здесь древесной растительности.

Климат Атлантической и Тихоокеанской областей формируется преимущественно под влиянием циклонической деятельности на арктических фронтах, что способствует некоторому повышению температуры зимой (более значительному в Атлантической области, куда зимой выносится воздух умеренных широт, не только континентальный, но и атлантический). Летом с циклонической деятельностью связана большая облачность, что снижает суммарную радиацию, а ветры с моря препятствуют прогреванию воздуха над материком, в связи с чем в пределах этих климатических областей формируется климат и тундр, и лесотундр, а в Сибирской области - климат редколесий и северной тайги.

Умеренный пояс характеризуется господством воздушных масс умеренных широт в течение всего года. В то же время наблюдаются большие различия в количестве солнечной радиации, поступающей на поверхность в разные сезоны года.

Зимой солнечной радиации поступает мало, причем значительная часть ее отражается от заснеженной поверхности. Происходит сильное выхолаживание поверхности и приземного слоя воздуха. Формируется холодный континентальный воздух умеренных широт. Летом приток солнечной радиации увеличивается, а отражение сокращается за счет меньшего альбедо. Поверхность и воздух прогреваются. Поэтому зима в умеренном поясе холодная, а лето теплое.

На большом пространстве умеренного пояса наблюдаются довольно существенные изменения климата как с севера на юг, так и с запада на восток. От северных границ пояса к южным происходит постепенное увеличение сухости климата вследствие роста инсоляции и уменьшения количества садков. В северных районах осадки превышают испаряемость, на юге же поступающая солнечная радиация значительно превосходит затраты тепла на испарение. Наблюдаются качественные изменения в структуре радиационного баланса: меняется соотношение тепла, затрачиваемого на испарение и на прогревание приземного слоя воздуха. С этим связана смена климатов в пределах умеренного пояса от климата тайги до климата пустынь.

В пределах умеренного пояса при движении с запада на восток также происходят довольно существенные изменения в температурных условиях и увлажнении, но связаны они с распространением и повторяемостью различных воздушных масс, т.е. не с радиационными, а с циркуляционными условиями. Это позволяет выделить на пространстве умеренного пояса России четыре подтипа климатов - умеренно-континентальный, континентальный, резко континентальный и муссонный, соответствующих определенным сектором материка.

Умеренно-континентальный климат характерен для европейской части России и крайнего северо-запада умеренного пояса в пределах Западной Сибири. В эти районы часто поступает атлантический воздух, поэтому зима здесь не так сурова, как в более восточных районах. Преобладают слабоморозные погоды. Во все зимние месяцы бывают дни с оттепелями, число которых возрастает к югу. Средняя температура января изменяется от -4 до -28°С.

Лето теплое. Средняя температура июля изменяется от 12 до 24°С. В связи с активной циклонической деятельностью здесь выпадает наибольшее количество осадков (на западе более 800 мм). Доля зимних осадков достаточно велика, но из-за оттепелей мощность снежного покрова на большей части территории менее 60 см. Увлажнение изменяется от избыточного до недостаточного. От северной границы пояса к южной происходит смена зональных климатов от тайги до степей.

Континентальный климат характерен для большей части Западной Сибири и крайнего юго-востока Восточно-Европейской равнины (полупустыни и пустыни Прикаспия). Здесь в течение всего года господствует континентальный воздух умеренных широт. Усиливается меридиональная циркуляция, в результате которой на территорию поступает как арктический, так и тропический воздух. С западным переносом сюда поступает атлантический воздух, в значительной мере трансформированный. Средняя температура января возрастает к юго-западу от -28°С до -18°С в Западной Сибири и до -12...-6°С - в Прикаспии. Средняя температура июля возрастает от 15-16°С до 21°С на юге Западной Сибири и до 25° в Прикаспии. Циклоническая активность ослабевает, поэтому годовая сумма осадков изменяется от 600-650 мм до 300 мм. Здесь особенно отчетливо прослеживается зональность в изменении климата: от климата тайги до климата пустынь.

Резко континентальный климат характерен для умеренного пояса Средней Сибири. В течение всего года здесь господствует континентальный воздух умеренных широт, поэтому характерны крайне низкие зимние температуры (-25...-44°С) и значительное прогревание летом (14-20°С). Зима солнечная, морозная, малоснежная. Преобладают сильноморозные типы погод. Годовая сумма осадков менее 500 мм. Лето солнечное и теплое. Коэффициент увлажнения близок к единице. Здесь формируется климат тайги.

Муссонный климат характерен для восточной окраины России. Зимой здесь господствует холодный и сухой континентальный воздух умеренных широт, а летом влажный морской воздух с Тихого океана, поэтому зима холодная, солнечная и малоснежная с температурой -15...-35°С, а лето облачное и прохладное (средняя температура июля 10-20°С) с большим количеством осадков, выпадающих в виде ливней. Увлажнение всюду избыточное.

В умеренном поясе на территории России Б.П. Алисов выделил, учитывая широтное изменение радиационных условий и смену повторяемости воздушных масс от сектора к сектору, 11 климатических областей.

В горах формируются свои особые, горные, климаты, отличающиеся от климатов соседних равнин. С высотой здесь возрастает солнечная радиация в связи с увеличением прозрачности атмосферы, поэтому происходит сильное нагревание поверхности. Однако в условиях высокой прозрачности и разреженности атмосферы еще быстрее возрастает эффективное излучение, поэтому температура воздуха в горах с подъемом быстро понижается. Большое влияние на количество поступающей солнечной радиации оказывает экспозиция и крутизна склонов. Для гор характерны температурные инверсии. В горах распространены своеобразные горно-долинные ветры и фены.

Горы обостряют атмосферные фронты, а поднимающиеся по склонам воздушные массы охлаждаются, приближаясь к состоянию насыщения, поэтому в горах выпадает больше осадков, особенно на наветренных склонах, чем на прилежащих равнинах. На определенной высоте, зависящей от широтного положения гор, удаленности от океана, количества осадков и т.д., соотношение тепла и влаги в горах становится таким, что накапливающийся снег в течение лета не успевает растаять, возникают ледники.

В горах климатические условия изменяются на коротких расстояниях, поэтому велико разнообразие местных климатов. В непосредственной близости здесь могут встречаться климаты, удаленные на равнинах на сотни и тысячи километров. Чем южнее расположены горы и чем они выше, тем разнообразнее их климаты.

Хозяйственная оценка климата

Климат оказывает исключительно большое влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Во второй половине XIX в. французский географ Элизе Реклю в своем классическом труде «Человек и Земля» писал о том, что далеко не вся суша Земли благоприятна для жизни человека. Он считал непригодными для жизни территории со среднегодовой температурой ниже -2°С. В нашей северной стране многие районы имеют среднегодовую температуру ниже этого значения, а на Северо-Востоке она достигает рекордных величин: -10...-16«С. Однако на территории России нет таких районов, где бы климатические условия служили непреодолимым препятствием для жизни и хозяйственной деятельности человека.

Человек приспосабливается (адаптируется) к неблагоприятным природным условиям. В значительной мере ему в этом помогает развитие современного производства, техники, совершенствование способов защиты от неблагоприятных природных условий. Конечно, с увеличением суровости климата резко возрастают материальные затраты на обеспечение в этих районах нормальных условий для жизни и хозяйственной деятельности людей.

Районы с наиболее благоприятными для здоровья человека климатическими условиями используются для оздоровительных целей, здесь создаются климатические курорты.

Климат должен учитываться при строительстве, при работе транспорта, но особенно он важен для сельскохозяйственного производства, для которого является одним из важнейших ресурсов. Поэтому большой интерес представляет производственная оценка климата, т.е. установление степени соответствия климата тем требованиям, которые предъявляются определенным видом деятельности или направлением хозяйства. Например, агроклиматическая оценка, рекреационная оценка, или, более узко, оценка климата для целей строительства круглогодичных учреждений отдыха и т.д. Это направление в климатологии успешно развивалось Г.Т. Селяниновым, И.Г. Гольцберг, С.А. Сапожниковой, Ю.И. Чирковым, А.П. Слядневым, Д.И. Шашко и др.

Особенно большое значение имеет оценка климатических ресурсов для сельского хозяйства, т.е. агроклиматическая оценка. В разработке вопросов такой оценки и ее проведении большая заслуга принадлежит Д.И. Шашко. Им же выполнено агроклиматическое районирование СССР, в котором нашли отражение и агроклиматические ресурсы современной России.

Агроклиматические ресурсы - это свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство. Определяющими для произрастания сельскохозяйственных культур являются тепло и влага, а также их соотношение, поэтому при агроклиматической оценке и районировании важнейшими показателями являются продолжительность периода со среднемесячной температурой свыше 10°С (периода активной вегетации), сумма температур за этот период и соотношение тепла и влаги (коэффициент увлажнения). В связи с огромным значением зимнего периода для сельского хозяйства России при ее северном положении Д.И. Шашко при агроклиматическом районировании учел также суровость зимы и высоту снежного покрова.

Изменение всех этих показателей на территории России колеблется в довольно широких пределах, что обеспечивает возделывание весьма разнообразных сельскохозяйственных культур: от льна-долгунца до чая, от подсолнечника и сахарной свеклы до риса и сои, хотя многие из них могут выращиваться лишь на очень небольших площадях.

При хозяйственном (и особенно сельскохозяйственном) освоении территории необходимо учитывать не только климатические ресурсы, но и неблагоприятные климатические явления, такие как засухи и суховеи, ураганы и пыльные бури, заморозки в вегетационный период и сильные морозы зимой, град и гололед, туманы и гололедицу. Недаром большинство пахотных угодий России относят к зоне рискованного земледелия.

В ходе подготовки выпуска мне довелось познакомиться с человеком, чья должность показалась мне поначалу несколько экзотической. Это Стивен Фостер, советник по вопросам климата посольства Королевства Дании в Российской Федерации. Отдельная должность – советник по климату! После встречи удивление прошло. Фостер знает российскую научную общественность, которая занимается его темой (увы, специалистов весьма немного), организует мероприятия и обмены, способствует распространению и внедрению богатейшего датского опыта в области защиты природы.

Дания , как и вся Западная Европа, находится в авангарде борьбы за сохранение окружающей среды вообще и в авангарде борьбы против изменения климата в частности. К тому же в этом году именно Дания станет принимающей стороной важнейшего международного мероприятия по борьбе с глобальным потеплением.

Документы

Тут нужен краткий экскурс в историю. Ученые предсказали возможность парникового эффекта, связанного с деятельностью человека, еще в XIX веке. Реальность их прогнозов и опасность складывающейся ситуации для Земли и всего ее населения стали вполне очевидны во второй половине века XX. В начале 90-х группа экспертов ООН по климату (МГЭИК) подготовила доклад, который продемонстрировал, что окружающей среде угрожает прежде всего потребление человечеством угля и углеводородов.

1992 году главы государств, правительств и представители 172 стран собрались в Рио-де-Жанейро. 150 – подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН). Это была первая попытка препятствовать антропогенному изменению климата, предпринятая на международном уровне. Но конвенция была именно „рамочной“ – конкретных обязательств сторон она не содержала, лишь формулировала пожелание: уровень эмиссии в 2000 году не должен превышать уровень 1990 года.

Поэтому в 1997-м ее дополнил Киотский протокол. В этом документе впервые были перечислены юридически обязывающие цели сокращения выброса парниковых газов для 37 промышленно развитых стран. Срок действия протокола был определен с 2008 по 2012 год.

И вот пришло время заключать новое соглашение – на 15-й Конференции сторон (КС-15) в декабре в Копенгагене. С 1997-го утекло много воды и парниковых газов – достаточно сказать, что теперь первое место по выбросам занимают не США, а Китай . В 2009 году необходимо выработать новый договор - на посткиотский период после 2012 года. Стороны, конечно, могут и не договориться между собой, но это была бы слишком большая неудача для всего человечества

Интерес, выгода и польза

За последние полтора десятилетия выросла экологическая сознательность – как населения, так и властей предержащих. В частности – в России (»НГ-Сценарии" приводят данные фонда «Общественное мнение» об отношении наших граждан к глобальному потеплению, цифры не самые новые, но и вопросы не оперативные). И все же в нашей стране озабоченность населения этой проблематикой ниже, чем на Западе, а скепсис научной общественности гораздо сильнее. Политика Буша-младшего, которая игнорировала экологическую проблематику, была в США анахронизмом.