Зенитный ракетный комплекс c700. Прочие характеристики ракеты

ЗРС С-400 «Триумф» (по классификации НАТО SA-21 Growler (рус. Ворчун) – система противовоздушной обороны нового поколения, пришедшая на смену широко известным системам ПВО С-300П и С-200. В ближайшие годы должна стать основой противовоздушной обороны России, до 2020 года в войска должно быть поставлено 56 дивизионов. Комплекс предназначен для поражения всех типов целей (самолетов, БПЛА, крылатых ракет и т.д.) на удалении до 400 км. и на высоте до 30 км. По оценкам экспертов, комплекс обладает более чем двукратным преимуществом над системами прошлого поколения. ЗРС С-400 «Триумф» - единственная в мире система, способная работать с выборочным использованием более 4 типов ракет, отличающихся различной стартовой массой и дальностью пуска, что обеспечивает создание эшелонированной обороны.

Комплекс обладает высокой автоматизацией всех этапов боевой работы, что позволило значительно сократить обслуживающий персонал. Принцип организации и разветвленная система связи, позволяют интегрировать С-400 в различные уровни управления не только ВВС, но и других видов ВС.

Комплекс был принят на вооружение 28 апреля 2007 года. Первый дивизион, вооруженный С-400, был поставлен на боевое дежурство 5 апреля 2007 года. В настоящее время на вооружении находится 4 дивизиона. До 2015 года в войска должно быть отправлено более 20 дивизионов ЗРС С-400 «Триумф». Планируется, что данная система будет использоваться для обеспечения безопасности зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи в 2014 году. Система обладает существенным экспортным потенциалом и привлекает к себе внимание многих стран, в том числе Китая и ОАЭ. Предполагается, что поставки на экспорт начнутся лишь тогда, когда полностью будет выполнен гособоронзаказ.

Пункт боевого управления 55К6Е

Применение

ЗРС С-400 предназначена для уничтожения широкого спектра не только современных, но и перспективных средств воздушного нападения, среди которых:

Самолеты стратегической и тактической авиации

- самолеты-разведчики

- самолеты радиолокационного дозора и наведения

- самолеты – постановщики помех

- баллистические ракеты средней дальности

- оперативно-тактические и тактические баллистические ракеты

- гиперзвуковые цели

ЗРС «Триумф» обеспечивает поражение аэродинамических целей на удалении до 400 км, при высоте цели до 30 км. Максимальная скорость поражаемых целей – до 4 800 м/с.

Применяемые в составе комплекса ракеты обладают осколочной боевой частью с управляемым полем поражения, что гарантирует исключение вероятности падения боевой части атакующей ракеты в зоне охраняемого объекта. Полностью такую возможность можно исключить лишь при разрушении боевой нагрузки цели путем перехвата ее зенитной ракетой. В свою очередь подобного эффекта можно добиться как в результате прямого попадания ракеты в цель, так и при сочетании небольшого промаха и эффективного воздействия по цели осколков боевой части зенитной ракеты.

Состав комплекса

Состав ЗРС С-400 базируется на хорошо себя зарекомендовавшей структуре ЗРС семейства С-300. При этом усовершенствованные принципы построения и применение современной элементной базы позволяют обеспечивать более чем двукратное превосходство над предшественником.

Многофункциональная РЛС управления 92Н2Е

Базовый вариант ЗРС С-400 «Триумф» состоит из:

Зенитные ракетные комплексы

- многофункциональная РЛС

- автономные средства обнаружения и целеуказания

- командный пункт

- комплекс технического обеспечения системы

- средства технической эксплуатации зенитных ракет

Все элементы системы базируются на колесных шасси повышенной проходимости и допускают возможность транспортировки железнодорожным, воздушным или водным транспортом. Командный пункт комплекса имеет РЛС, которая создает радиолокационное поле в радиусе действия системы и осуществляет в нем обнаружение, трассовое сопровождение, определение государственной принадлежности всех типов целей в количестве оценивающимся до 300 единиц. Радиолокатор обнаружения оснащен ФАР с двумерным сканированием, функционирует в режиме кругового обзора, является трехкоординатным и защищенным от помех. При активном радиопротиводействии со стороны противника работает в режиме постоянной перестройки частоты.

С помощью данных полученных РЛС обнаружения командный пункт осуществляет распределение целей между комплексами системы, передавая им соответствующие целеуказания, а также связывая действия ЗРК в условиях массового применения средств воздушного нападения на всех досягаемых эшелонах высот при активном применении средств радиопротиводействия. Командный пункт ЗРС способен получать дополнительную трассовую информацию по целям от вышестоящих командных пунктов, в интересах которых работают наземные РЛС дежурного и боевого режимов или непосредственно от самих РЛС, а также от бортовых РЛС авиационных комплексов. Комплексное получение радиолокационной информации от различных источников в различных диапазонах волн наиболее эффективно в условиях сильного радиопротиводействия со стороны противника. КП ЗРС С-400 способен управлять одновременно 8 ЗРК с общим количеством пусковых установок до 12 на каждом комплексе.

Пусковая установка

На одной пусковой установке может быть установлено до 4 ракет 40Н6Е сверхбольшой дальности (до 400 км.), которые предназначены для уничтожения самолетов ДЛРО, самолетов РЭБ, воздушных КП противника, стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет со скоростями до 4 800 м/с. Данная ракета способна уничтожать цели за пределами радиовидимости наземных локаторов наведения. Необходимость в поражении загоризонтных целей привела к установке на ракету новейшей головки самонаведения (ГСН), созданной НПО «Алмаз». Данная ГСН работает в полуактивном и в активном режимах. В активном режиме ракета после набора требуемой высоты переводится в режим поиска и, найдя цель, наводится на нее самостоятельно.

Действие ракет

В отличие от своих зарубежных аналогов, в ЗРС-400 используется так называемый «холодный» старт ракет. Перед запуском маршевого двигателя ракета выбрасывается из пускового контейнера на высоту, превышающую 30 м. В ходе подъема на эту высоту ракета, благодаря газодинамической системе, наклоняется в сторону цели. После того как запускается маршевый двигатель на начальном и среднем участках полета применяется инерциальное управление радиокоррекцией (это позволяет добиться максимальной устойчивости к помехам), а непосредственно на фазе перехвата цели используется активное радиолокационное самонаведение. Если существует необходимость интенсивного маневрирования перед поражением цели, ракета в состоянии перейти в режим «сверхманевренности». Для входа в режим применяется газодинамическая система управления, которая позволяет за 0,025 с. увеличить аэродинамическую перегрузку ракеты более чем на 20 единиц. Применение такой «сверхманевренности» вместе с повышенной точностью наведения улучшают условия встречи зенитной ракеты с целью, что повышает ее эффективность.

Применяемые в ЗРС С-400 ракеты оснащаются 24-кг осколочной боевой частью, имеющей управляемое поле поражения. Подобное оснащение ракеты позволяет ей поражать цели с «останавливающим» действием (разрушением конструкции) при перехвате пилотируемых целей или поражением боевой части в случае перехвата беспилотных целей. Боевая часть ракет управляется с помощью радиовзрывателя, которой в состоянии использовать для адаптации к условиям встречи с целью, всю имеющуюся на борту ракеты информацию.

Ракеты комплекса

Радиовзрыватель рассчитывает момент подрыва боевой части ракеты в строгом согласовании со скоростью разлета осколков, для того чтобы накрыть осколочным полем наиболее уязвимые места цели, и направлением, в котором необходимо обеспечить осколочное облако. Направленный выброс осколков реализуется с помощью управляемой осколочно-фугасной боевой части, имеющей систему многоточечного инициирования. Данная система по команде радиовзырвателя на срабатывание БЧ в управляемом режиме (при имеющейся информации о фазе промаха) вызывает подрыв заряда в нужных периферийных точках подрыва. В результате чего происходит перераспределение взрыва и образование осколочного облака в требуемом направлении. Если информация о фазе промаха отсутствует, осуществляется подрыв центральной боевой части с симметричным разлетом осколков.

Основные характеристики

Сегодня ЗРС С-400 «Триумф» обладает более чем двукратным превосходствам над своими предшественниками. Командный пункт данной зенитно-ракетной системы способен интегрировать ее в структуру управления любой ПВО. Каждый ЗРК системы способен обеспечивать обстрел до 10 воздушных целей с наведением на них до 20 ракет. По оценкам зарубежных экспертов, комплекс не имеет аналогов в мире.

ЗРС С-400 обеспечивает возможность построения эшелонированной обороны наземных объектов от массированного воздушного нападения. Система обеспечивает поражение целей летящих со скоростями до 4 800 м/с на дальности до 400 км. при высоте целей до 30 км. При этом минимальная дальность стрельбы комплекса составляет всего 2 км., а минимальная высота поражаемых целей всего 5 м. К примеру, американские комплексы Patriot не способны уничтожать цели, летящие ниже 60 м. Время полного развертывания из походного состояния в боевую готовность составляет 5-10 минут.

Система отличается автоматизацией всех процессов боевой работы – обнаружение целей, их трассовое сопровождение, распределение целей между ЗРК, захват целей, выбор типа ракет и подготовка к пуску, оценка результатов стрельбы.

Важными новыми характеристиками системы являются:

Информационное сопряжение с большинством существующих и только разрабатываемых источников информации наземного, воздушного или космического развертывания;

- применение базово-модульного принципа, который позволяет удовлетворять специфическим требованиям, которые предъявляются к системе при ее применении в ВВС, сухопутных войсках или ВМФ;

- возможность интеграции в существующие и перспективные системы управления группировками ПВО не только ВВС, но и войсковой ПВО или сил ПВО ВМФ.

Самоходный зенитный ракетный комплекс "КРУГ"

Формирование требований к первому ЗРК Сухопутных войск "Круг" характеризовалось теми тенденциями, которые определили совокупность основных характеристик первых ракетных комплексов Войск ПВО страны - С-25 и С-75 и необходимыми требованиями Сухопутных войск по проходимости средств, времени готовности к боевой работе с марша и отсутствию проводных линий связи и кабелей электросопряжения между средствами комплекса. В качестве основных рассматривались скоростные и высотные цели, практически неуязвимые для ствольной зенитной артиллерии и не всегда доступные для перехвата фронтовыми истребителями.

Разумеется, мобильное исполнение ЗРК "Круг" не позволяло обеспечить столь большую зону поражения, как у системы С-200 Войск ПВО, начатой разработкой летом 1958 г. Тем не менее по заданной максимальной дальности комплекс "Круг" должен был превосходить не только принятый к тому времени на вооружение ЗРК СА-75 "Двина", обеспечивающей поражение целей, летящих на высотах до 22 км на дальности до 29 км, но и только намеченный к проектированию его модернизированный вариант - С-75М "Волхов" с дальностью до 40 км.

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 13 февраля 1958 г. № 2188-88 "О создании опытного образца зенитной ракетной системы "Круг" были определены основные характеристики ЗРК, кооперация головных исполнителей по средствам комплекса и сроки проведения работ, определяющие выход на совместные (государственные) испытания в III кв. 1961 г.

Зенитный ракетный комплекс предназначался для перехвата целей, летящих со скоростями до 600 м/с на высотах от 3000 м до 25000 м, на дальности до 45 км Вероятность поражения цели типа фронтового бомбардировщика Ил- 28 на высотах до 20 км одной ЗУР должна была составлять 0,8, при этом предусматривалась возможность маневра цели с перегрузкой до 4 единиц. Цель с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР), соответствующей истребителю МиГ-15, должна была обнаруживаться на дальности 1 15 км с обеспечением времени развертывания с марша и времени свертывания - не более 5 мин.

Головной организацией по разработке зенитного ракетного комплекса "Круг" (2К11) был определен НИИ-20 ГКОТ (директор - П.М. Чудаков), главным конструктором - В.П. Ефремов. Станция наведения ракет 1С32 комплекса "Круг" разрабатывалась в том же НИИ-20 главным конструктором И.М. Дризе, затем - К.И. Поповым.

Разработку ЗУР на конкурсной основе поручили двум артиллерийским КБ, имевшим довольно большой опыт создания зенитных пушек. Ракету КС-40 (3М8) массой 1,8 т с прямоточным двигателем должен был создать коллектив ОКБ-8 Свердловского СНХ во главе с Л.В. Люльевым. Разработчиком ЗУР массой 2 т с твердотопливным двигателем был назначен знаменитый В.Т. Грабин, главный конструктор расположенного в подмосковном Калининграде ЦНИИ-58 ГКОТ.

Работы Грабина продолжались относительно недолго. Проектируемая им ракета С-134 также оснащалась прямоточным двигателем. В отличие от свердловского образца доступ воздуха в камеру сгорания осуществлялся через четыре секторных воздухозаборника. Грабинская фирма самостоятельно разрабатывала и пусковую установку под индексом С-135. В целом вся эта работа велась чуть больше года - 4 июля 1959 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров № 739–338 ЦНИИ-58 присоединили к расположенному поблизости ОКБ-1 С.П. Королева. Сам Грабин оказался не удел, то есть на преподавательской работе в МВТУ. Большинство его бывших сотрудников под руководством Королева приступили к проектированию твердотопливных баллистических ракет стратегического назначения.

Однако конкурсный характер разработки сохранялся. Тем же Постановлением от 4 июля 1959 г. к созданию ракет для "Круга" подключили ОКБ-2 Госкомитета по авиационной технике (ГКАТ) главного конструктора П. Д. Грушина, предложившего для комплекса "Круг" ракету В-757Кр - вариант своей ЗУР В-757 ("изделие 17Д") с прямоточным двигателем на твердом топливе, разрабатывавшейся в те же годы для Войск ПВО страны. Комплекс "Круг" с ракетой В-757Кр (ЗМ10) получил обозначение 2К11Миподлежал представлению на совместные испытания в конце 1960 г.

Помимо "подстраховки" свердловского ОКБ подключение ОКБ-2 преследовало и другую цель - воплощение в жизнь вечно живой, но не всегда плодотворной идеи унификации ракетного оружия. Ряд претензий к грушинскому варианту ракеты был высказан при рассмотрении его эскизного проекта летом 1960 г. Требовалось уменьшить длину и массу ракеты. Специалистов Сухопутных войск не устраивал температурный диапазон эксплуатации и допустимая дальность транспортировки стартового двигателя, эксплуатационные характеристики радиовзрывателя и автопилота. Необходимо было отказаться от подогрева ампульной батареи и газогенератора маршевого двигателя.

Как уже отмечалось, основному разработчику ЗУР 3М8 - ОКБ-8 было однозначно задано применение на зенитной управляемой ракете прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД). Выбор такого типа двигателя с использованием неагрессивного жидкого топлива представлялся вполне обоснованным В качестве окислителя в ПВРД использовался кислород воздуха, так что ракета несла только горючее - керосин. ПВРД превосходил ракетные двигатели по удельной тяге в пять и более раз. Для скоростей полета ракеты, вЗ-5раз превышающих звуковую, ПВРД характеризовался наименьшим расходом горючего на единицу тяги даже в сравнении с турбореактивным двигателем. По сравнению с ним конструкция прямоточного двигателя представлялась поразительно простой, он был также и намного более дешевым. Едва ли не единственным недостатком ПВРД считалась неспособность создавать значительную тягу на дозвуковых скоростях при отсутствии необходимого скоростного напора на входе в воздухозаборник, что не позволяло ограничиться применением только ПВРД на ракетах, стартующих с Земли.

В середине 1950-х гг. предпринималось немало попыток внедрения прямоточных двигателей не только в ракетную технику, но даже и в пилотируемую авиацию. "Впереди планеты всей" здесь оказались французы, Помимо явно экспериментальных самолетов фирмы "Ледюк" с более чем экстравагантным размещением в центральном теле воздухозаборника кабины летчика, пилотирующего самолет в пикантном лежачем положении, был разработан и настоящий истребитель "Грифон" с комбинированным турбо-прямоточным двигателем.

В ракетостроении помимо множества нереализованных проектов изделий с ПВРД были реально летавший самолет-снаряд "Новахо" и серийные зенитные ракеты "Бомарк", "Супер Бомарк", "Бладхаунд", "Тейлос".

В нашей стране наибольший опыт в проектировании и отработке ПВРД был накоплен в СКБ-670 ГКАТ коллективом во главе с главным конструктором М.М. Бондарюком, еще в начале 1950-х гг. разработавшим такой двигатель для ракеты берегового комплекса "Шторм". Самой значительной их работой стало создание сверхзвукового ПВРД для межконтинентальной крылатой ракеты С.А. Лавочкина "Буря", успешно отработанного как на стендах, так и в летных испытаниях. Велись проработки двигателей для аналогичной ракеты В.М. Мясищева "Буран", а также для других летательных аппаратов. Правда, имевшийся опыт был несколько односторонен - двигатели разрабатывались для маломаневренных аппаратов, совершающих полет с постоянной скоростью практически на одной и той же высоте.

С учетом невозможности работы ПВРД на малых скоростях ракета 3М8 была выполнена по двухступенчатой схеме с расположением четырех стартовых двигателей по "пакетной" схеме. Для обеспечения условий запуска прямоточного двигателя твердотопливные ускорители разгоняли ракету до скорости, в 1,5–2 раза превышающей звуковую.

К концу 1950-х гг. уже имелись сведения о неустойчивом характере работы прямоточных двигателей при больших углах атаки. С другой стороны, для зенитной ракеты, предназначенной для поражения высокоманевренных самолетов фронтовой авиации, требовалась реализация поперечных перегрузок порядка 8 единиц. Это в значительной мере определило выбор общей схемы ракеты. Для второй (маршевой) ступени была принята компоновка с поворотным крылом, которая обеспечивала возможность создания большой подъемной силы при небольших углах атаки корпуса ракеты.

На ракете 3М8 вначале предусматривалось применение комбинированного управления - радиокомандной системы на основном участке полета и самонаведения на конечном участке траектории ЗУР. Полуактивная радиолокационная головка самонаведения должна была работать по отраженному от цели сигналу импульсного излучения канала сопровождения цели станции наведения ракет.

Пуск ракет производился с созданной в том же ОКБ-8 самоходной пусковой установки 2П24 (заводской индекс КС-40), размещенной на гусеничном шасси "объект 123" разработки Свердловского завода транспортного машиностроения на базе шасси "объект 105" самоходной артиллерийской установки СУ-100П. Артиллерийская часть пусковой установки включала опорную балку с шарнирно закрепленной в ее хвостовой части стрелой, поднимаемой посредством двух гидроцилиндров. По бокам стрелы крепились кронштейны с опорами - направляющими "нулевой длины" - для размещения двух ракет. При старте ракеты передняя опора резко откидывалась вниз, освобождая путь для прохождения нижней консоли стабилизатора ракеты. Пуск ракет осуществлялся под углом от 10° до 55° к горизонту. До того, на марше, ракеты удерживались дополнительными подводными опорами, также закрепленными на стреле. Одна опора ферменной конструкции подводилась спереди и обеспечивала фиксацию сразу обеих ракет. Еще по одной опоре придвигалось со сторон, противоположных стреле.

Высота пусковой установки с собранными ракетами на марше превышала 4 м, поэтому при необходимости прохождения под путепроводами верхняя консоль стабилизатора снималась.

Технический облик ракеты и пусковой установки сформировался не сразу. На ранней стадии проектирования рассматривался вариант ракеты с "+"-образным расположением крыльев и "х"-образным хвостовым оперением, при этом пуск ракет предусматривался с балочных направляющих пусковой установки. Даже после начала летных испытаний прорабатывалась возможность перехода от лобового кольцевого воздухозаборника к боковым секторным. В процессе отработки несколько уменьшился размах крыла и оперения.

Экспериментальный образец СНР разместили на самоходе опытного образца не принятой на вооружение зенитной самоходной установки "Байкал", на которой башню с зенитными автоматами заменили на антенный пост с так называемой "корзиной", в которой разместили пульты и рабочие места для трех операторов. "Корзина" поворачивалась в азимутальной плоскости на ±90°. Антенный пост в свою очередь мог разворачиваться относительно "корзины" еще на ±45° по азимуту и подниматься вплоть до вертикали по углу места. Однако этот вариант компоновки оказался крайне тесным и неудобным в эксплуатации - часть приборов размещалась даже под креслами операторов. Счетно-решающие приборы и средства электроснабжения размещались вне "корзины", в корпусе. Результаты испытаний не позволяли принять для дальнейшей отработки эту компоновочную схему, пригодную скорее для танка, чем для РЛС - нормальные условия работы операторов обеспечить не удалось.

В штатном исполнении станция наведения ракет размещалась на самоходе "объект 124", в основном аналогичном шасси пусковой установки. При этом личный состав и практически все приборы и агрегаты размещались в неподвижной рубке посреди корпуса, а поворотный антенный пост - в его корме.

Первоначально все испытания зенитных ракет комплекса предполагалось проводить на Донгузском полигоне в Оренбургской области, но он оказался слишком мал с учетом требуемых дальностей пусков ракет. Поэтому с 1960 г. в Казахстане началось оборудование нового полигона вблизи железнодорожной станции Эмба. Самые необходимые объекты этого полигона были подготовлены в 1963 г., что позволило провести на нем совместные испытания. Новый объект получил наименование 11-го Государственного испытательного полигона.

Первоначальные планы предусматривали поставку на полигон телеметрических ракет в I кв. 1959 г., станций наведения ракет - к июню, а станций обнаружения целей - в III кв. того же года.

Фактически только 26 ноября 1959 г. состоялось первое из 10 бросковых испытания макета ракеты с натурными стартовыми двигателями, в ходе которых выявились первые неприятности - флаттер, разрушение ракеты при отделении стартовиков… Летная отработка маршевого двигателя четырьмя пусками ракет без аппаратуры управления началась с июня 1960 г. С августа, так и не добившись устойчивой работы двигателя, приступили к осуществлению программных пусков ракет, оснащенных автопилотом, но без аппаратуры радиоуправления. До июня следующего года выполнили 32 таких пуска. Из них первые 16 ракет оснащались упрощенным автопилотом, не обеспечивающим управление по крену, и турбонасосным агрегатом без устройства регулирования расхода топлива. Из 26 пусков, выполненных до конца 1960 г., в шести ракета разрушилась в полете, в семи - не включился маршевый двигатель и только 12 были относительно успешными.

К лету 1960 г. были проведены и первые испытания упрощенных вариантов грушинской В-757 для комплекса С-75. С 23 января выполнили три пуска макетных образцов, с частично снаряженным газогенератором, без рулей и дестабилизаторов. В ходе этих испытаний проверили работу и отделение ускорителя, работу маршевого двигателя с достижением скоростей от 560 до 690 м/с. С 22 апреля начались автономные испытания ракеты, в ходе которых разработчики В-757 встретили ряд трудностей.

Учитывая задержки с отработкой ракет, Решением Военно-промышленной комиссии (ВПК) при СМ СССР от 2 февраля 1961 г. № 17 было предложено для скорейшей отработки наземных средств комплекса в мае провести пуски ракет В-750ВН комплекса С-75 с бортовой аппаратурой, аналогичной принятой для ракет ЗРК "Круг". На базе блока бортового радиоуправления и радиовизирования 1СБ7 от ракеты 3М8 было изготовлено 20 комплектов аппаратуры КРБ-9, пригодных для размещения на ракетах семейства В-750.

Однако в августе перейти к совместным испытаниям комплекса со штатной ракетой 3М8 не удалось - к этому времени первая станция наведения ракет еще находилась в стадии отладки, а второй образец - в состоянии поставки отдельных блоков. Тем не менее 24 сентября состоялся первый пуск доработанной ракеты В-750ВН в неподвижном луче СНР 1С32. Удручающие результаты показали необходимость доработки СНР.

В ходе первых летных испытаний проявился и помпаж прямоточного двигателя, который удовлетворительно работал только на малых углах атаки. Из-за недостаточной виброустойчивости аппаратуры помпаж приводил к нарушению прохождения команд и, как следствие, к потере управляемости ЗУР. На 31-ой секунде систематически исчезал сигнал ответчика. Это загадочное явление преодолели, переместив антенну с корпуса ракеты на стабилизатор. Трудности с вводом ракеты в луч СНР удалось устранить, разнеся по времени установку строба дальности от момента сброса ускорителей. По рекомендации комиссии коэффициент усиления разомкнутого контура управления снизили с 0,9 до 0,5, увеличив при этом вчетверо коэффициент усиления замкнутого контура. В 1961 г. первые 10 образцов 1СБ7 изготовил тульский завод "Арсенал".

С учетом большого количества неудач на испытаниях ракет 3М8 по решению Госкомитета по авиационной технике от 25 августа 1961 г. была создана специальная экспертная комиссия по выработке мероприятий по доработке ракеты. Большинство аварий было связано с прогарами камеры сгорания, отказами в работе бортовой аппаратуры КРБ, недостаточной прочностью ряда элементов конструкции. Спустя месяц по рекомендациям комиссии было принято решение изменить конструкцию стабилизаторов горения, устранить зоны отрыва потока и повысить жаростойкость камеры сгорания маршевого двигателя. До конца года предусматривалось проведение дополнительных огневых испытаний двигателя на стендах ЦИАМ, а также виброиспытаний аппаратуры КРБ и бортового преобразователя тока ПТ-10 - сперва автономно, а затем в составе ракеты.

Помимо неработоспособности аппаратуры при воздействии вибраций и неотработанности двигателей, в ходе летных испытаний также выявилось несоответствие летно-технических характеристик ракеты заданным. Ни в одном из выполненных в 1960–1961 гг. 55 пусков не удалось достичь максимальной дальности. По расчетным оценкам не обеспечивался заданный уровень маневренности на больших высотах. НИИ-648 задерживал разработку опытного образца головки самонаведения (ГСН) ракеты. Не была завершена отработка бортового источника питания.

К концу 1961 г. существенно изменилось отношение военно-промышленного руководства к грушинской ракете В-757Кр. Срок завершения работ по В-757 для Войск ПВО страны неоднократно откладывался. Соответственно, сдвинулась на сентябрь 1962 г. и плановая дата начала летных испытаний В-757Кр для Сухопутных войск.

До того, в условиях неудач с испытаниями ЗУР 3М8, намного больший, в сравнении с Люльевым, опыт Грушина в создании зенитных ракет способствовал тому, что ракета В-757Кр уже рассматривалась как основной вариант ЗУР для комплекса "Круг". Несколько худшие габаритные показатели этой ракеты в какой-то мере компенсировались межвидовой унификацией с ракетой В-757 ("изделием 17Д"), разрабатываемой для ЗРК С-75М Войск ПВО страны. Однако прямоточный двигатель оказался "крепким орешком" и для коллектива ОКБ-2. Отработка ракеты с ПВРД задерживалась, а уже в 1960 г. на вооружение в составе ЗРК С-75М поступила обычная жидкостная ракета В-755 - по сути дела, основательно доработанная ракета В-750ВН. Не закончив разработку ракеты В-757, грушинцы занялись новой ЗУР с ПВРД - В-758 ("изделием 22Д"), В этих условиях, несмотря на неудачи с 3М8, вариант комплекса 2К11М с ракетой Грушина В-757Кр стал рассматриваться как второстепенный. В частности, Решением ВПК от 28 декабря 1961 г. было поручено рассмотреть возможность размещения ракеты В-757Кр на штатной пусковой установке 2П24 вместо ранее изготовленной в одном опытном экземпляре 2П28, спроектированной также на шасси типа СУ-100П специально для грушинской ракеты. После фактического прекращения испытаний ракеты В-757 Решением ВПК от 17 октября 1962 г. был поставлен вопрос о целесообразности дальнейшего продолжения работ по ракете В-757Кр. Окончательно работы по В-757 и В-757Кр были закрыты Постановлением Партии и Правительства от 15 июня 1963 г.

Осенью 1961 г. взамен экспериментальной поставили опытную станцию наведения ракет. Для нее, как и для пусковой установки 2П24, предусматривалось обеспечение герметичности для защиты от оружия массового поражения.

Однако состояние работ и по ракете Люльева также было неблагополучно, хотя с мая 1962 г. начались заводские испытания ракет с аппаратурой радиоуправления. К концу 1962 г. так и не достигли надежной работы бортовой аппаратуры КРБ, не определили баллистические возможности ракеты, не успели ввести в строй вторую станцию наведения ракет. С другой стороны, был и обнадеживающий результат - анализ возможностей станции наведения ракет и динамических характеристик ЗУР показал возможность обеспечения приемлемой точности при использовании только радиокомандной системы управления.

В 1962 г. ракета 3М8 с радиокомандной системой начала летать в основном без замечаний. Решением ВПК от 12 января 1963 г. было утверждено предложение ГРАУ и промышленности о проведении совместных летных испытаний (СЛ И) в два этапа - сперва только с радиокомандной системой, затем с ГСН. Тем самым фактически начался процесс отказа от применения на ракете комбинированной системы наведения, включающей полуактивную ГСН в пользу уже освоенных в ЗРК С-25, С-75 и С-125 чисто радиокомандных систем.

В ходе заводских испытаний по апрель 1963 г. провели 26 пусков. Большинство из них было выполнено по так называемым электронным целям, два - по парашютным мишеням, четыре - по переоборудованным в мишени Ил-28. В процессе совместных испытаний с начала 1963 г. по май было выполнено восемь пусков, из них три закончились неудачей. Не было ни одного успешного пуска ракет при угле возвышения направляющих более 46°, в то время как требовалось обеспечить возможность старта при углах до 60°.

Из 25 пусков, выполненных с февраля по август 1963 г., только с семи удалось сбить мишени - Ил-28. Готовились "оргвыводы", но основные недостатки были уже вскрыты, и до конца года удалось успешно провести еще пару пусков. И это при том, что ракеты поступали на полигон несвоевременно - из требуемых 40 ЗУР была поставлена только 21, медленно - в течение трех недель - обрабатывались результаты испытаний. Не были доведены до полного состава и наземные средства комплекса - машины не были укомплектованы аппаратурой навигации, ориентирования и топопривязки, системами телекодовой связи. Часто выходили из строя газотурбинные установки систем электроснабжения машин. Только на второй пусковой установке система звукоизоляции была доведена до состояния, обеспечивающего возможность безопасного проведения пуска при нахождении личного состава внутри 2П24. В ходе испытаний был случай, к счастью, не повлекший трагических последствий, обстрела взамен цели истребителей, сопровождавших мишень для ее ликвидации в случае промаха ЗУР.

Пусковая установка 2П24 с ЗУР 3М8 ЗРК "Круг"

К началу следующего года провели еще два пуска, оба успешные. Однако еще ни одна из выполненных стрельб не осуществлялась пс относительно малоразмерным целям типа МиГ-17 и по целям, летящим на высотах менее 3000 м. Маршевый двигатель ЗУР по-прежнему неустойчиво работал на малых высотах. В контуре управления возникали автоколебания, приводившие к неприемлемым промахам при пролете у цели. Вызывала сомнения эффективность действия радиовзрывателя и боевой части по реальным целям.

Трудности, связанные с созданием ракет комплекса "Круг", характеризует свидетельство Игоря Федоровича Голубеева - заместителя главного конструктора Люльева.

"За ЗУР 3М8 мы взялись, не отдавая полностью сами себе отчета в сложности и трудности этой работы. Одним словом, мы были молоды и глупы. Для сравнения скажу, что с теперешним многотысячным коллективом мы бы хорошо подумали бы, прежде чем взяться за такую работу.

В 3М8, как известно, из-за отсутствия в стране подходящего твердого топлива с хорошим единичным импульсом решено было применить ПВРД на жидком топливе - керосине. ПВРД был изобретен в 1903 г. французом Лежандром и с тех пор является одним из самых выгодных в энергетическом отношении ракетным двигателем, позволяющим не везти на борту запасы окислителя.

Но все хорошо работает, если соблюдается пропорциональный расход воздуха по отношению к топливу - примерно 15:1. Если это соотношение меняется, то двигатель начинает капризничать и может заглохнуть или запомпажировать. Поэтому одним из сложных элементов является входной диффузор и топливный насос с форсунками. Достаточно сказать, что пришлось "отжечь" около десятка тысяч форсунок, прежде чем была найдена оптимальная форма. И это - только для данного типа двигателя, а в случае изменения его геометрических размеров все пришлось бы повторять заново. В этом одна из причин, почему ПВРД не находят сейчас широкого применения - они уникальны в своем конкретном исполнении. Каждый шаг при отработке давался с трудом и решался буквально с нуля.

С начала управляемых полетов началась борьба с затуханием сигнала бортового радиоответчика в факеле выхлопа двигателя. Оказалось, что продукты сгорания обыкновенного керосина очень хорошо экранируют антенну ответчика. Пришлось вынести ее на консоль хвостового оперения. Только справились с этим, как ракета стала раскачиваться примерно на середине траектории полета и с частостью 50:50 то проходила этот участок, то теряла управление. Разгадка была проста - перепутали фазы электропитания гироскопов автопилота ЗУР. Гироскопы после предстартовой раскрутки в неправильном направлении, с переходом на бортовое питание начинали сначала тормозиться, останавливались примерно на середине траектории, а затем вновь раскручивались в обратную сторону. Если все проходило удачно, то дальнейший полет продолжался устойчиво".

В целом в ходе совместных испытаний с февраля 1963 г. по июнь 1964 г. был проведен 41 пуск ЗУР, включая 24 ракеты в боевой комплектации. Четыре случая флаттера крыла потребовали введения противофлаттерных балансиров, три "бедных" срыва процесса горения - доработки регулятора подачи топлива, шесть взрывов изопропилнитрата - совершенствования топливной системы, два отказа радиовзрывателя - доработки его схемы.

Но так как на завершающей стадии испытаний пуски проходили в основном успешно, Государственная комиссия под председательством А.Г. Бурыкина рекомендовала комплекс к принятию на вооружение.

Соответствующее Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 26 октября 1964 г. - "О принятии на вооружение подвижного зенитного управляемого реактивного комплекса "Круг" с ЗУР 3М8" определило основные характеристики комплекса. Большинство требований по основным характеристикам, заданных Постановлением 1958 г., было выполнено. Исключение составлял диапазон высот полета поражаемых целей - 3-23,5 км - не добиралось 1,5 км по требуемой максимальной досягаемости по высоте. Диапазон дальностей поражения составлял 11–45 км, максимальный курсовой параметр (удаление трассы цели от позиции ЗРК в боковом направлении) - 18 км. По допустимой максимальной скорости цели - до 800 м/с - первоначальные требования были превышены на 200 м/с. Дальность обнаружения объекта с ЭПР, соответствующей МиГ-15, составляла 115 км. Типовая цель - истребитель-бомбардировщик F-4C или F-105D - поражалась с вероятностью 0,7. Время реакции комплекса составляло 60 с.

Компоновка ЗУР 3М8 ЗРК "Круг"

1 - обтекатель: 2 - боевая часть: 3 - радиовзрыватель: 4 - воздушный аккумулятор давления: 5 - топливные баки: 6 - поворотное крыло; 7 - рулевая машинка; 8 - аппаратура радиоуправления: 9 - автопилот/ 10 - бак изопропилнитрата: 11- стартовый ускоритель: 12 - турбонасосный агрегат; 13 - блок форсунок: 14- стабилизатор горения: 15 - стабилизатор

Стартовые двигатели ЗЦ5 на ракете 3М8 ЗРК "Круг"

Ракета 3М8 была выполнена по двухступенчатой схеме. Корпус маршевой ступени ракеты представлял собой сверхзвуковой прямоточный двигатель ЗЦ4 - трубу с остроконечным центральным телом, острыми входными кромками лобового воздухозаборника, кольцевыми форсунками и стабилизаторами горения. На предыдущих ракетах подобных схем большая часть систем и агрегатов размещалась по кольцевой схеме во внешнем корпусе ПВРД. Однако ряду элементов, например, боевой части, такое местонахождение было явно противопоказано. В центральном теле воздухозаборника с диаметром цилиндрической части 450 мм помимо осколочно-фугасной боевой части ЗН11 массой около 150 кг располагались радиовзрыватель ЗЭ26 и шаровой баллон воздушного аккумулятора давления. В передней части центрального тела предполагалась установка головки самонаведения. Центральное тело было незначительно заглублено во внутренний объем корпуса ракеты. Далее располагались ажурные конструкции из кольцевых и радиальных элементов - спрямляющие решетки, блоки форсунок, стабилизаторы горения. В кольцевом корпусе двигателя с наружным диаметром 850 мм начиная от его передней кромки располагались баки с керосином, примерно посредине длины - рулевые машинки, крепление крыльев, а ближе к задней кромке - блоки аппаратуры системы управления (СУ).

Поворотные крылья размахом 2206 мм размещались по "Х"-образной схеме и могли отклоняться гидропневматическим рулевым приводом в диапазоне ±28°. Хорда крыла составляла 840 мм у основания, 500 мм на законцовке. Стреловидность по передней кромке составляла 19°38 по задней кромке - 8°26’ (отрицательная), суммарная площадь в одной плоскости поворотных частей обоих консолей - 0,904 м?.

Стабилизаторы размахом 2702 мм устанавливались по "+"-образной схеме. Хорда 860 мм у основания, 490 мм на законцовке. Передняя кромка - со стреловидностью 20°, задняя кромка - прямая, суммарная площадь двух консолей в одной плоскости - 1,22 м?. Длина ракеты составляла 8436 мм, диаметр - 850 мм.

При стартовом весе 2455 кг начальный вес второй (маршевой) ступени составлял около 1400 кг, из которых примерно 270 кг приходилось на горючее - керосин Т-1 (или ТС) и 27 кг на изопропилнитрат.

Подача горючего обеспечивалась турбонасосным агрегатом С5.15 (на первых образцах - С2.727), работавшим на монотопливе - изопропилнитрате. Это унитарное топливо в сравнении с ранее широко использовавшейся в ракетной технике перекисью водорода при несколько меньшей плотности (примерно на четверть) имело большую энергетику и, что более важно, было стабильней и безопасней в эксплуатации.

Каждый из четырех стартовых двигателей ЗЦ5 снаряжался зарядом^ 11 твердого баплиститного топлива РСИ-12К весом 173 кг в виде одноканальной шашки длиной 2635 мм при наружном диаметре 248 мм и диаметре канала 85 мм. Для обеспечения отделения стартовых двигателей от маршевой ступени на каждом из них в кормовой носовой части закреплялось по паре небольших аэродинамических поверхностей.

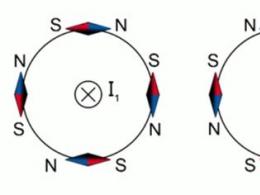

Для радиокомандного управления полетом ЗУР под руководством Р.С. Толмачева была разработана станция наведения ракет (СНР) 1С32, которая представляла собой когерентно-импульсную РЛС сантиметрового диапазона. Антенный пост станции представлял собой довольно сложную поворотную конструкцию с несколькими тарельчатыми антеннами, наиболее крупным элементом которой была антенна целевого канала. Слева от нее находилась антенна узкого луча канала ракеты, над которой размещались антенны широкого луча ракетного канала и, ближе к периферии, передатчика команд на ракету. В дальнейшем в верхней части антенного поста разместили камерутелевизионно-оптического визира. Станция автоматически отрабатывала информацию по целеуказанию, поступающую по телекоду от станции обнаружения целей (СОЦ) 1С12, и производила быстрый поиск цели. Поиск требовалось вести только по углу места, так как разрешающая способность станции обнаружения целей в вертикальной плоскости была значительно хуже, чем в горизонтальной. После обнаружения цели осуществлялся захват ее на автосопровождение по угловым координатам и дальности.

Далее счетно-решающий прибор на станции наведения ракет определял границы зон пуска и поражения, углы установки антенн захвата и сопровождения ЗУР (с широким и узким сканирующими лучами), а также данные, вводимые в автодальномер цели и ракеты. По телекодовым командам от станции наведения ракет производился разворот ПУ в направление пуска. После входа цели в зону пуска и включения передатчика команд производился пуск нажатием кнопки на станции наведения ракет. По сигналам бортового ответчика ЗУР захватывалась на сопровождение угломерным (с широким лучом) и дальномерным каналами станции наведения ракет и вводилась сперва в узкий луч антенны ракетного канала, которая затем выставлялась параллельно антенне целевого канала. На борт ракеты передавались команды управления полетом, формируемые счетно-решающим прибором станции наведения ракет, а также разовая команда на снятие с предохранения радиовзрывателя.

Наведение ЗУР осуществлялось по методу "половинного спрямления" или по методу "трех точек". Радиовзрыватель срабатывал при пролете ракеты на удалении менее 50 м от цели. В противном случае ракета самоликвидировалась.

В станции 1С32 был реализован метод скрытого моноконического сканирования по угловым координатам и применен электронный автодальномер цели. Устойчивость от пассивных, уводящих по дальности, ответных и несинхронных помех обеспечивалась перестройкой по частоте и литерностью каналов, высоким энергетическим потенциалом передатчика, селекцией сигналов по амплитуде, возможностью одновременной работы с одной ЗУР на двух частотах, а также кодированием команд управления.

РЛС наведения ракет 1С32 ЗРК "Круг" и её схема

РЛС наведения ракет 1С32 на боевой позиции

РЛС обнаружения целей 1С12 ЗРК "Круг"

В соответствии с расчетными характеристиками импульсная мощность станции наведения ракет составляла 750 кВт, чувствительность приемника - 10 -13 Вт, ширина луча - 1°. Захват цели на автосопровождение в беспомеховой обстановке мог осуществляться на дальности до 105 км. При заданном уровне помех (1,5–2 пачки диполей на 100 м пути цели) дальность автосопровождения уменьшалась до 70 км.

Ошибки сопровождения цели по угловым координатам не превышали 0,3 д.у., по дальности - 15 м. В дальнейшем для защиты от ракет типа "Шрайк" ввели прерывистые режимы работы и автосопровождение с использованием телевизионно-оптического визира.

Известно, что в ЗРК С-75 основное боевое подразделение - зенитный ракетный дивизион - обладал способностью самостоятельно вести боевые действия, имея в своем составе наряду со станциями наведения ракет также средства разведки целей - обычно РЛС семейства П-12, нередко в сочетании с высотомерами.

В состав зенитного ракетного дивизиона, вооруженного ЗРК "Круг", также входило средство разведки целей, роль которого выполняла станция обнаружения целей 1С12 - дальномерная РЛС сантиметрового диапазона. В сочетании с одним-двумя радиовысотомерами ПРВ-9А эта же РЛС под наименованием П-40 ("Броня") использовалась и в радиолокационных ротах войсковой ПВО. РЛС была разработана НИИ-208 (впоследствии НИИ ИП Минрадиопрома) под руководством главного конструктора В.В. Райзберга.

Станция обнаружения целей 1С12 обеспечивала обнаружение истребителя на дальностях до 180 км (при высоте полета 12000 м) и 70 км для цели, летящей на высоте 500 м. Импульсная мощность излучения станции составляла 1,7–1,8 МВт, чувствительность приемника - 4,3–7,7x10 -14 Вт. При круговом обзоре последовательно формировались четыре луча в угломестной плоскости: два нижних шириной 2° и 4°, а также два верхних шириной 10° и 14°. Переключение направления луча осуществлялось электромеханическим способом.

В качестве самохода для станции 1С12 было принято шасси "объект 426", разработанное в КБ Харьковского завода транспортного машиностроения им. В.А. Малышева на базе созданного там же тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т. По ряду показателей, в том числе по защищенности, оно уступало шасси на базе СУ-100П. Ничего хорошего не сулила и разнотипность гусеничных машин в составе зенитного ракетного дивизиона. В данном случае выбор шасси определился массой аппаратуры и антенного поста станции 1С12, вдвое большей по сравнению со станцией наведения ракет.

Важнейшим достоинством боевых средств зенитного ракетного дивизиона была автономность их энергоснабжения, обеспечиваемого встроенными газотурбинными агрегатами мощностью от 40 до 120 л.с. Информационный обмен между средствами дивизиона обеспечивался радиотелекодовой связью. В средствах ЗРК впервые были установлены гироскопические средства навигации и топопривязью. Наличие этих средств и исключение кабельных связей позволило резко сократить временные затраты на их развертывание-свертывание на боевой позиции.

РЛС обнаружения целей 1С123РК "Круг" (в походном положении) и её схема

Как уже отмечалось, основным подразделением комплекса "Круг" был зенитный ракетный дивизион, в состав которого входили взвод управления, три зенитные ракетные батареи, в каждую из которых включалось по одной станции наведения ракет 1С32 и три пусковых установки 2П24 со спаренными направляющими, а также техническая батарея. Таким образом, дивизион включал три станции наведения ракет и девять ПУ с 18 боеготовными ракетами.

Во взводе управления находилась станция обнаружения целей 1С12, а также кабина приема целеуказания комплекса боевого управления "Краб" (К-1).

В состав технической батареи входили контрольно-проверочные станции 2В9, транспортно-заряжающие машины 2Т6, транспортные машины 9Т25, машины-заправщики, а также технологическое оборудование для сборки и заправки ракет топливом.

В сущности зенитный ракетный дивизион и образовывал зенитный ракетный комплекс как минимальную совокупность сил и средств, обеспечивающую обнаружение и поражение воздушной цели.

Несмотря на возможность ведения самостоятельных боевых действий, собственные средства зенитного ракетного дивизиона не обеспечивали наиболее эффективное использование его боевого потенциала. Это определялось, в первую очередь, ограниченными поисковыми возможностями станции 1С12 с учетом ее размещения на реальном рельефе местности с зонами затенения, а также крайне малого подлетного времени при действиях авиации противника на предельно малых высотах.

Для обеспечения более эффективного применения зенитных ракетных дивизионов они включались в состав зенитных ракетных бригад с единой системой управления.

Бригада, призванная решать задачи ПВО фронта (армии), наряду с тремя зенитными ракетными дивизионами включала в свой состав батарею управления. В батарее управления бригады находилась кабина боевого управления комплекса "Краб", а также собственные средства обнаружения воздушных целей - РЛС обнаружения П-40Д, П-18, П-19, радиовысотомер ПРВ-9А (или ПРВ-11).

Совместную работу командных пунктов бригады и дивизионов обеспечивал комплекс управления К-1 ("Краб"). Он был создан в 1957–1960 гг. коллективом ОКБ-563 ГКРЭ под руководством главного конструктора B.C. Семенихина. Первоначально комплекс "Краб", впоследствии получивший индекс 9С44, предназначался для автоматизированного управления огнем зенитного артиллерийского полка, вооруженного автоматическими пушками С-60, но затем был доведен для обеспечения боевой работы зенитного ракетного полка С-75.

Помимо командного пункта бригады - кабины боевого управления, размещенной на шасси "Урал-375", и командных пунктов дивизионов - кабин приема целеказания (на ЗиЛ-157) в состав комплекса входили узкополосная линия передачи радиолокационного изображения "Сетка-2К", топопривязчик ГАЗ-69Т и средства электропитания в виде отдельных дизель-электростанций.

Комплекс позволял на месте и в движении наглядно отображать на пульте командира бригады воздушную обстановку по информации от РЛС П-10, П-12 (П-18), П-15 (П-19) и П-40. При нахождении целей на удалении от 15 до 160 км одновременно обрабатывалось до 10 целей, выдавались целеуказания с принудительным наведением антенн станции наведения ракет батарей в заданных направлениях, осуществлялась проверка принятия этих целеуказаний. Координаты отобранных командиром бригады 10 целей вводились в ЭВМ двумя операторами съема данных, после чего информация передавалась непосредственно на станции наведения ракет батарей.

Работное время комплекса К-1 от обнаружения самолета противника до выдачи целеуказания на дивизион с учетом распределения целей и возможной необходимости переноса огня составляло 32 с. Надежность отработки целеуказания достигала величины более 90 % при среднем времени поиска цели станцией наведения ракет 15–45 с.

Помимо этого комплекс позволял принимать на командном пункте бригады и ретранслировать информацию о двух целях, поступающую с командного пункта ПВО фронта (армии).

Постановлением № 966–379 от 26 октября 1964 г. определялась и кооперация основных предприятий-изготовителей элементов комплекса. Серийное производство станций обнаружения 1С12 осуществлялось на Лианозовском электромеханическом заводе МРП, станций наведения ракет 1С32 - на Марийском машиностроительном заводе МРП. Пусковые установки 2П24 и ракеты выпускались на Свердловском машиностроительном заводе им. М.И. Калинина МАП. Поблизости, на Свердловском заводе электроавтоматики, шло серийное производство комплекса управления К-1 "Краб".

Как и обычно в правительственных Постановлениях, наряду с принятием комплекса на вооружение промышленности задавались работы по его дальнейшему совершенствованию, которое осуществлялось в несколько этапов.

Прежде всего, были проведены доработки по снижению нижней границы досягаемости и уменьшению "мертвой зоны".

Для поражения низколетящих целей перешли на стрельбу с превышением, что исключало преждевременное срабатывание взрывателя. Доработали аппаратуру СНР - на экране высвечивались две зоны пуска, соответствующие стрельбе по маневрирующим или маломаневренным целям. Для повышения вероятности поражения маневрирующих целей в контур управления добавили нелинейный корректор, вернулись к прежнему значению коэффициента усиления разомкнутого контура управления - 0,9. Для применения ЗРК в условиях угрозы применения противорадиолокационных ракет использовали телевизионно-оптический визир.

В 1967 г. был принят на вооружение ЗРК "Круг-A", для которого нижняя граница зоны поражения была снижена с 3 до 0,25 км, а ближняя граница приближена с 11 до 9 км.

После проведенных доработок ракеты как летательного аппарата в 1971 г. приняли на вооружение ЗРК "Круг-М". Дальняя граница зоны поражения комплекса была удалена с 45 до 50 км, верхняя - поднята с 23,5 до 24,5 км.

В 1974 г. был принят на вооружение "Круг-М1", для которого была снижена нижняя граница с 0,25 до 0,15 км, ближняя граница уменьшена с 11 до 6–7 км. Стало возможным поражение целей на догонных курсах на дальности до 20 км.

Дальнейшее расширение возможностей комплекса "Круг" было связано с совершенствованием средств его боевого управления.

Комплекс "Краб" первоначально разрабатывался в основном в целях обеспечения управления боевыми действиями зенитных артиллерийских частей и при использовании в составе бригад комплекса "Круг", обладал рядом недостатков:

Не обеспечивался смешанный режим управления (наиболее эффективный в реальной боевой обстановке);

Имелись существенные ограничения по возможностям целеуказания (выдавалась одна цель вместо требуемых 3–4);

Информация от дивизионов о самостоятельно избранных целях не могла передаваться на командный пункт бригады;

Командный пункт бригады сопрягался технически с вышестоящими звеньями ПВО (командными пунктами ПВО фронта и армии) лишь с помощью радиотелефонных каналов и планшетной схемы обмена данными, что приводило к запаздыванию в среднем на 40 с и потере до 70 % целей;

Командный пункт дивизиона при получении информации от собственной станции обнаружения целей 1С12 задерживал прохождение целеуказания на батареи и терял до 30 % целей;

Дальность действия радиолиний была недостаточной, составляя 15–20 км вместо требуемых 30–35 км;

В комплексе использовалась только телекодовая линия связи между командными пунктами бригады и дивизионов с недостаточной помехоустойчивостью.

В результате огневые возможности бригады "Круг" использовались только на 60 %, а степень участия командного пункта бригады в организации отражения налета составляла менее половины обстрелянных целей.

Схема пусковой установки 2П24 ЗРК "Круг"

Транспортная машина 9Т25 комплекса "Круг"

Транспортно-заряжающая машина 2Т6 комплекса "Круг"

В соответствии с Постановлением от 14 апреля 1975 г. была разработана автоматизированная система управления (АСУ) боевыми действиями зенитной ракетной бригады "Круг" - "Поляна Д-1" (9С468М1). Разработка велась НИИ автоматической аппаратуры (НИИ АА) Минрадиопрома, главный конструктор - С.М. Чудинов.

Пункт боевого управления бригады (ПБУ-Б) 9С478 включал в свой состав кабину боевого управления 9С486, кабину сопряжения 9С487 и две дизель-электростанции.

Пункт боевого управления дивизиона (ПБУ-Д) 9С479 состоял из кабины боевого управления 9С489 и дизель-электростанции.

Кроме того, автоматизированная система управления включала кабину технического обслуживания 9С488.

Все кабины и электростанции ПБУ-Б и ПБУ-Д размещались на шасси автомобилей "Урап-375" с унифицированным кузовом-фургоном К1-375. Исключение составлял топопривязчик УАЗ-452Т-2 в составе бригадного ПБУ (топопривязка ПБУ-Д обеспечивалась соответствующими средствами дивизиона). Связь между КП ПВО фронта (армии) и ПБУ-Б, между ПБУ-Б и ПБУ-Д осуществлялась по телекодовым и радиотелефонным каналам.

ПБУ-Б придавались РЛС (П-40Д, П-18, П-19, ПРВ-16, ПРВ-9А), работающие в разных частотных диапазонах и имеющие кабельные связи с ПБУ-Б.

ПБУ-Б в автоматическом режиме обеспечивал распределение целей между дивизионами, постановку им огневых задач и координацию обстрела ими целей, а также прием команд и целеуказаний от вышестоящих КП и передачу им донесений.

Технические средства ПБУ-Б обеспечивали:

Прием информации от РЛС и ее отображение в масштабах 150 км и 300 км, дистанционное управление аппаратурой определения государственной принадлежности целей, а также автоматизированный прием информации о высоте целей от радиовысотомеров ПРВ-16 (ПРВ-9А) с выдачей целеуказаний (ЦУ) на эти высотомеры;

Полуавтоматический съем координат и обработку до 10 трасс целей;

Прием от вышестоящих КП и отображение информации по 20 целям, отработку выданных ими целеуказаний по 2 целям, а также формирование и передачу на вышестоящие КП информации о боевых действиях бригады;

Прием и отображение информации от ПБУ-Д о целях, выбранных для обстрела и на последующие циклы стрельбы (по 4 целям на дивизион), а также о положении, состоянии, боеготовности и результатах боевых действий дивизиона и его батарей;

Кабина сопряжения и связи 9С487 (КСС-Б) пункта боевого управления 9С478 (ПБУ-Б) зенитной ракетной бригады "Круг" - АСУ 9С468М1

Кабина боевого управления 9С486 (КБУ-Б) пункта боевого управления 9С478 (ПБУ-Б) зенитной ракетной бригады "Круг" - АСУ9С468М1 ("Поляна-Д1")

Кабина боевого управления (справа) 9С489 (КБУ-Д) и электростанция (слева) пункта боевого управления 9С479 (ПБУ-Д) зенитного ракетного дивизиона "Круг" - АСУ 9С468М1 ("Поляна-Д 1")

автораДИВИЗИОННЫЙ САМОХОДНЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "КУБ" Разработка самоходного зенитного ракетного комплекса "Куб" (2К12), предназначенного для защиты войск, в основном – танковых дивизий, от средств воздушного нападения, летящих на средних и малых высотах, была задана

Из книги Техника и вооружение 2003 07 автора Журнал «Техника и вооружение» Из книги Техника и вооружение 2014 01 автораДИВИЗИОННЫЙ АВТОНОМНЫЙ САМОХОДНЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "ОСА" Разработка автономного самоходного войскового зенитного ракетного комплекса "Оса" (9К33) 1* началась в соответствии с Постановлением СМ СССР от 27 октября 1960 г. Комплекс предназначался для поражения целей,

Из книги автораСамоходный зенитный ракетный комплекс "КУБ" В отличие от ЗРК "Круг", комплекс "Куб" изначально создавался специально для поражения в основном низколетящих целей, то есть для решения задач, наиболее характерных при противодействии фронтовой авиации. При этом

Из книги автора Из книги автораДивизионный автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "ОСА Зенитный ракетный комплекс "Куб" предназначался для прикрытия от ударов с воздуха в первую очередь танковых дивизий Сухопутных войск. Для решения аналогичной задачи применительно к более

Из книги автора Из книги автораПолковой самоходный зенитный ракетный комплекс "Стрела-1" С появлением в концу 1950-х гг. информации о разработке в США носимого ЗРК с оборудованной пассивной тепловой головкой самонаведения ракетой, в дальнейшем получившей наименование "Ред Ай", советское военное

Из книги автораПолковой самоходный зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" С созданием ЗРК "Стрела-1" открылась возможность формирования в полковых зенитных дивизионах ракетно-артиллерийских батарей, состоявших из взвода с четырьмя ракетными комплексами и взвода из четырех "Шилок", что

Из книги автораЗенитный ракетный комплекс М-22 «Ураган» Ростислав Ангельский,Владимир Коровин В конце 1960-х гг. основой противовоздушной обороны отечественного флота стали два корабельных ЗРК - М-1 «Волна» и идущий ему на смену М-11 «Шторм» (о комплексах М-1 и М-11 см. «ТиВ» № 11,12/2013 г.). Оба

Сравнительно недавно появился и прошел необходимые испытания перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности «Сосна». Самоходные машины этого типа предназначаются для сухопутных войск и способны защищать соединения от различных угроз с воздуха. До недавнего времени в распоряжении широкой общественности было лишь несколько фотографий и основная информация о перспективном ЗРК. Буквально на днях все желающие получили возможность увидеть систему «Сосна» в деле.

Несколько дней назад на одном из видеосервисов был опубликован официальный рекламный ролик проекта «Сосна», по-видимому, рассчитанный на зарубежных потенциальных покупателей. При помощи закадрового текста и некоторой инфографики авторы видео рассказали зрителям об основных особенностях зенитного комплекса, его возможностях и перспективах. Рассказ о новейшей российской боевой машине сопровождался демонстрацией ходовых качеств и стрельбы. В частности, была показана мишень-имитатор крылатой ракеты, подвергшаяся атаке ЗРК «Сосна».

Общий вид ЗРК "Сосна"

Проект перспективной зенитной системы для сухопутных войск был разработан АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана». В основе проекта лежало предложение, высказанное еще в девяностых годах прошлого века. В соответствии с ним, следовало выполнить глубокую модернизацию существующего ЗРК «Стрела-10», направленную на повышение основных характеристик и получение новых возможностей. Такое предложение было принято к реализации, и позже был создан новый проект.

Макеты перспективной системы демонстрировались на различных выставках с конца прошлого десятилетия. Полноценный комплекс «Сосна» впервые показали специалистам в 2013 году во время конференции, посвященной развитию систем противовоздушной обороны. В дальнейшем были проведены необходимые испытания и доводка, по результатам которых было принято решение о дальнейшей судьбе техники. Так, в начале прошлого года было объявлено о скором старте закупок.

Комплекс на полигоне

Являясь дальнейшим развитием существующего комплекса, система «Сосна» представляет собой самоходную боевую машину с полным набором средств обнаружения и ракетным вооружением. Она способна осуществлять ПВО соединений на марше и на позициях. Обеспечивается слежение за обстановкой в ближней зоне с возможностью максимально быстрого проведения атаки и уничтожения целей различных классов.

Производителем заявлена возможность строительства ЗРК «Сосна» на основе различных шасси, выбор которых возлагается на заказчика. Комплексы для российской армии предлагается строить на основе многоцелевых бронемашин МТ-ЛБ. В таком случае боевой модуль с необходимой аппаратурой монтируется в кормовой части крыши, на погоне соответствующего диаметра. Использование подобного шасси не связано с серьезными затруднениями, но при этом позволяет получить некоторые преимущества. «Сосна» на базе МТ-ЛБ может работать в одних боевых порядках с другой современной бронетехникой, способна преодолевать различные препятствия и пересекать водные преграды вплавь.

Блок оптико-электронного оборудования

Боевой модуль комплекса «Сосна» не отличается сложной конструкцией. Основным его элементом является крупный кожух вертикального расположения, устанавливаемый на плоской поворотной платформе. На нем имеются все необходимые средства обнаружения и опознавания, а также пусковые установки для ракет. Конструкция модуля обеспечивает круговое наведение вооружения и тем самым упрощает слежение за обстановкой с последующей стрельбой.

В передней части боевого модуля располагается легкий броневой кожух с прямоугольными обводами, необходимый для защиты блока оптико-электронного оборудования. Перед началом боевой работы верхняя крышка кожуха откидывается назад, а боковые створки разводятся в стороны, что позволяет использовать оптические приборы. На крыше модуля располагается антенна радиокомандной системы управления зенитной ракетой. Борта модуля оснащены креплениями для двух пусковых установок. Для предварительного наведения установки оснащаются приводами, отвечающими за перемещение в вертикальной плоскости.

Любопытной особенностью ЗРК «Сосна» является отказ от использования радиолокационных средств обнаружения. Следить за воздушной обстановкой предлагается только при помощи оптико-электронных систем. Также используется комбинированная методика управления ракетой, в которой большую роль играют оптические средства.

Архитектура бортовой электроники

Задачи наблюдения, слежения и наведения возлагаются на гиростабилизированый блок оптико-электронной аппаратуры. В его составе присутствуют дневная камера и тепловизор. Отдельный тепловизионный прибор предназначен для слежения за летящей ракетой. На блоке устанавливается три лазерных прибора: два используются в качестве дальномеров, тогда как третий применяется в составе системы управления ракетой.

Сигнал и данные с оптико-электронных систем поступают на главное цифровое вычислительное устройство и выводятся на экран операторского пульта. Оператор может наблюдать за всем окружающим пространством, находить цели и брать их на сопровождение. Также оператор отвечает за запуск ракеты. Дальнейшие процессы наведения изделия на цель выполняются автоматикой без участия человека.

В движении по полигону

В составе ЗРК «Сосна» используется зенитная управляемая ракета 9М340 «Сосна-Р», разработанная на основе боеприпасов для существующих комплексов. Ракета отличается сокращенными габаритами и имеет комбинированную систему управления. При этом изделие одновременно несет две боевые части разных типов, что позволяет заметным образом повысить вероятность поражения цели.

Имея максимальный диаметр корпуса 130 мм, ракета «Сосна-Р» имеет длину 2,32 м и весит всего 30,6 кг. Ракета с транспортно-пусковым контейнером имеет длину 2,4 м при массе 42 кг. В полете ракета способна развивать скорость до 875 м/с. Обеспечивается поражение воздушных целей на дальностях до 10 км и высотах до 5 км. Боевая часть ракеты общей массой 7,2 кг разделена на бронебойный блок, срабатывающий при прямом попадании в цель, и осколочный блок стержневого типа. Подрыв производится при помощи контактного или лазерного дистанционного взрывателя.

Подготовка к стрельбе

В боекомплект боевой машины «Сосна» входит 12 ракет 9М340 в транспортно-пусковых контейнерах. По шесть ракет (два ряда по три) помещается на каждой бортовой пусковой установке. ТПК зенитных ракет закрепляются на крупной раме с приводами вертикальной наводки, имеющими связь с гироскопическим стабилизатором. Положительной особенностью ЗРК «Сосна» стала возможность выполнения перезарядки без использования транспортно-заряжающей машины. Сравнительно легкие ракеты могут подаваться к пусковой установке силами экипажа. На перезарядку уходит около 10 минут.

Использование комбинированной системы управления по командам с земли позволило оптимизировать конструкцию ракеты и получить максимально возможные боевые характеристики. Сразу после старта ракета, использующая разгонный двигатель, управляется по радиокомандному принципу. При помощи команд от автоматики, поступающих с антенны боевого модуля, ракета проходит начальный участок полета и выводится на заданную траекторию. Далее ее «ловит» лазерный луч системы наведения. Автоматика направляет луч в расчетную точку встречи с целью, и ракета самостоятельно удерживается на нем на протяжении всего полета. Подрыв боевой части производится самостоятельно, по команде того или иного взрывателя.

Пуск ракеты "Сосна-Р"

Разработчиком заявлена возможность перехвата разнообразных воздушных целей, угрожающих войскам на марше или на позициях. Ракета «Сосна-Р» способна поражать самолеты, летящие со скоростью до 300 м/с, крылатые ракеты на скоростях до 250 м/с и вертолеты, разгоняющиеся до 100 м/с. При этом реальные показатели максимальной дальности и высотности немного изменяются в зависимости от типа и характеристик цели.

По данным производителя, новейший отечественный зенитный комплекс «Сосна» способен осуществлять ПВО соединений или районов, работая самостоятельно или в составе батарей. Наблюдение за воздушным пространством может осуществляться своими силами, однако возможно получение стороннего целеуказания от других средств обнаружения. Примененный комплекс оптико-электронного оборудования обеспечивает всепогодную и круглосуточную боевую работу с достаточной эффективностью. Автоматика способна обеспечить стрельбу и поражение целей как при работе на позиции, так и в движении.

Зоны поражения целей

ЗРК «Сосна» также имеет ряд других преимуществ, прямо связанных с основными идеями проекта в области средств наблюдения. Отсутствие радиолокационных средств наблюдения позволяет скрытно следить за обстановкой и не демаскировать себя излучением. Наблюдение в оптическом и тепловом диапазонах также позволяет фактически избавиться от ограничений по минимальной высоте обнаружения, сопровождения и атаки цели. Ракета наводится при помощи лазерного луча, приемные устройства для которого находятся на ее хвостовом срезе. Таким образом, комплекс нечувствителен к средствам оптического или радиоэлектронного подавления.

В начале прошлого года стало известно, что в обозримом будущем перспективный зенитный ракетный комплекс «Сосна» поступит на вооружение и будет поставлен в серийное производство. Недавно опубликованный видеоролик, очевидно, ориентированный на зарубежного заказчика, демонстрирует намерение разработчика получить экспортные контракты. Ранее появлялись сведения о возможном использовании наработок по ЗРК «Сосна» в новых проектах. Так, утверждалось, что перспективный авиадесантируемый зенитный комплекс «Птицелов», предназначенный для ВДВ, получит именно боевой модуль типа «Сосна» с ракетами 9М340.

Ранее КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана публиковало различные сведения о проекте «Сосна». Кроме того, к настоящему времени достоянием общественности стали фотографии такой боевой машины в различной обстановке. Теперь же все желающие получили возможность увидеть новый зенитный комплекс «в динамике». Опубликованное несколько дней назад видео показывает, как ЗРК «Сосна» ведет себя на трассах полигонов, как ведет стрельбу по воздушным целям и к каким результатам приводят такие атаки.

По материалам сайтов:

http://npovk.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://gurkhan.blogspot.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

"Минобороны России"

Войска противовоздушной обороны появились в годы Первой мировой войны. 26 декабря 1915 года были сформированы и отправлены на Западный фронт первые четыре отдельные четырехорудийные легкие батареи для стрельбы по воздушным целям. В соответствии с приказом министра обороны РФ от 9 февраля 2007 года эта памятная дата стала отмечаться в России как День войсковой ПВО.

Организационно эти формирования входят в состав объединений, соединений и частей Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, береговых войск Военно-морского флота (ВМФ) и выполняют задачи в единой системе ПВО страны. Они оснащены различными по дальности и способам наведения ракет зенитными ракетными, зенитными артиллерийскими, зенитными пушечно-ракетными комплексами (системами), а также переносным вооружением. В зависимости от дальности поражения воздушных целей подразделяются на комплексы ближнего действия - до 10 км, малой дальности - до 30 км, средней - до 100 км и дальнего действия - более 100 км.

На прошедшей 22 декабря итоговой коллегии Минобороны РФ главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков заявил, что российская войсковая ПВО способна отразить любые средства воздушного нападения, существующие в мире. Он подчеркнул, что развитие военных угроз в воздушно-космической сфере вызывает необходимость "скоординированного развития систем ракетно-космической и противовоздушной обороны с учетом качественно новых требований".

Современное вооружение войск ПВО Сухопутных войск во многом превосходит своих предшественников, не имеет аналогов в мире, что подтверждается высокой конкурентоспособностью на рынке вооружений

Олег Салюков

главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-полковник

На вооружении войсковой ПВО стоят ЗРС С-300В4 (дальность перехвата - до 400 км) и "Тор-М1" (до 15 км), ЗРК "Бук-М1" (до 45 км), "Стрела-10М4" (до 8 км), "ОСА-АКМ" (до 10 км), зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска-М1" (до 10 км), зенитные артиллерийские комплексы "Шилка-М5" (до 6 км), всепогодные тактические ракетные комплексы "Тор-М2У" и другие. В настоящее время в войсках уже сформированы новые зенитные ракетные соединения, вооруженные С-300В4 и комплексом "Бук-М2". Проводится перевооружение на новые "Бук-МЗ", "Тор-М2" и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба".

Новые вооружения вобрали в себя лучшие качества своих предшественников и способны поражать как аэродинамические, так и баллистические цели, крылатые ракеты, средства воздушной разведки и РЭБ, вести борьбу с воздушными десантами. Войсковое ПВО не следует путать с Войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), входящими в состав Воздушно-космических сил России.

Ход перевооружения

С-300В4, "Бук-МЗ" и "Тор-М2" включены в перечень приоритетных вооружений и военной техники, определяющих облик перспективных систем вооружения российской армии. Как рассказал газете "Красная Звезда" начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, в 2017 году основные усилия были сосредоточены на оснащении этой техникой соединений и подразделений Южного и Западного военных округов.

В результате этого перевооружены и переучены: зенитная ракетная бригада - на ЗРК средней дальности "Бук-МЗ"; зенитные ракетные полки общевойсковых соединений - на ЗРК малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО общевойсковых соединений - на ПЗРК "Верба"

Александр Леонов

Осуществлена поставка ЗРК "Бук-МЗ" для соединения Западного военного округа, военнослужащим которого в следующем году предстоит пройти переучивание на новые комплексы и выполнение стыковочных боевых стрельб в специализированных учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск.

В 2018 году запланировано оснащение комплексами "Тор-М2" двух воинских формирований ПВО; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, должны получить ЗРК малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделений ПВО общевойсковых соединений - ПЗРК "Верба".

Таким образом, планомерное и ежегодное наращивание боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволят уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО практически в 1,3 раза

Александр Леонов

начальник войсковой ПВО ВС РФ, генерал-лейтенант

По сравнению с системами предыдущего поколения имеет расширенную в два-три раза прикрываемую от ударов с воздуха площадь и увеличенную дальность границы зоны поражения воздушных целей. Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности. С-300В4 - модификация системы С-300ВМ, имеющая более высокие тактико-технические характеристики за счет внедрения современных вычислительных средств и элементной базы, использования новых комплектующих. Новая система способна поражать баллистические и аэродинамические цели на дальностях до 400 км. Контракт на поставку был заключен в 2012 году. Первый комплект был передан заказчику в декабре 2014 года.

Продолжение

Эволюция "Тора"

Согласно данным открытых источников, первая модификация ЗРК семейства "Тор" поступила на вооружение в 1986 году. С 2011 года в войска поступает модификация комплекса "Тор-М2У". Боевая машина обеспечивает всеракурсное поражение воздушных целей, в том числе поражающих элементов высокоточного оружия. ЗРК позволяет вести разведку в движении по любой местности и осуществлять одновременный обстрел четырех воздушных целей в заданном секторе.

Современный "Тор-М2" начал поступать в войска с 2016 года. По сравнению с прежними модификациями в нем в полтора-два раза улучшены характеристики зоны поражения, возимого запаса зенитных управляемых ракет, помехозащищенности и другие. Он способен уничтожать цели, летящие со скоростью до 700 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км. Батарея, состоящая из четырех машин, может одновременно атаковать 16 целей.

В 2016 году концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал работу над арктическим вариантом ЗРК малой дальности - "Тор-М2ДТ". Новая версия установлена на шасси двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ-Т1 (ДТ - двухзвенный тягач).

В 2018–2019 годах уже может появиться морская версия "Тора". Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" в ходе выставки KADEX 2016 . При этом по ряду параметров корабельная версия комплекса будет превосходить существующих представителей семейства "Тор".

Этот вопрос концерном проработан, и учитывая опыт предприятий кооперации по производству и монтажу комплексов типа "Оса", "Кинжал" и других на кораблях ВМФ, а также возможность применения комплектующих серийно выпускаемых сухопутных образцов ЗРК "Тор", можно сделать вывод о создании "морской" версии "Тор" в кратчайшие сроки (первые образцы ЗРК могут появиться в 2018–2019 годах), причем при минимальных затратах

пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

В 2016 году главный конструктор зенитных ракетных комплексов Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") Иосиф Дризе (создатель ряда современных средств ПВО, скончался в ноябре 2016 года - прим. ТАСС) заявлял , что в перспективе "Тор" станет полностью роботизированным и сможет сбивать цели без участия человека. Как говорил Дризе, ЗРК и сейчас может работать без участия человека, но в ряде случаев оператор необходим в условиях сильных помех. Кроме того, на предприятии занимаются увеличением возможностей "Тора" по уничтожению крылатых ракет, созданных с использованием технологий "стелс".

Новый войсковой "Овод"

"Бук-М2" (по кодификации НАТО - SA-11 Gadfly, "Овод") считается одним из самых эффективных представителей своего класса. Его разработка была завершена еще в 1988 году, однако развернуть серийный выпуск удалось лишь 15 лет спустя.

В 2016 году военные получили первый бригадный комплект нового "Бука" - "Бук-М3". Характеристики комплекса неизвестны, однако его предшественник способен поражать твердотопливными ракетами воздушные цели на дальности от 3 км до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150–200 км. Благодаря новой ракете "Бук-М3" практически в два раза превосходит предыдущие модели и не имеет аналогов в мире. Кроме того, за счет меньшей массы ракеты удалось в полтора раза увеличить боекомплект. Еще одной из особенностей комплекса является размещение ракеты в пусковом контейнере.

В транспортно-пусковых контейнерах (комплекса) находятся шесть ракет на каждой самоходной огневой установке. Ракеты стали компактнее, но тем не менее летят они быстрее, дальше и точнее. То есть создана новая уникальная ракета, которая позволит с большей вероятностью уничтожать воздушные цели

Александр Леонов

начальник войсковой ПВО ВС РФ, генерал-лейтенант

В 2015 году сообщалось, что по ряду параметров новинка превзошла систему большой дальности С-300. "Прежде всего речь идет о вероятности поражения целей, которая у "Бук-М3" составляет 0,9999, чего нет у С-300", - сказал источник ТАСС. Кроме того, максимальная дальность поражения комплекса увеличена на 25 км по сравнению с его предшественником и доведена до 70 км.

"Верба" для десанта

Продолжается поступление в войска ПЗРК "Верба". В августе этого года стало известно, что все воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии ВДВ уже перевооружены на "Вербы". По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, "Верба" способна поражать самолеты тактической авиации, ударные вертолеты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех.

В числе достоинств "Вербы" - возможность стрельбы на встречных курсах по малоизлучающим в инфракрасном диапазоне целям на дальней границе зоны поражения на предельно малых высотах. Новые комплексы малой дальности, в отличие от своих предшественников (ПЗРК "Игла"), обладают расширенными боевыми возможностями и обеспечивают высокую эффективность поражения целей, несмотря на мощное оптическое противодействие.

По сравнению с предыдущими ПЗРК, у "Вербы" в несколько раз увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и в десятки раз - помехозащищенность от мощных пиротехнических помех. При том что порядок боевого применения новых ПЗРК аналогичен порядку применения комплексов предыдущего поколения, в "Вербе" снижен расход ракет для поражения одной цели и расширен температурный диапазон использования до минус 50 градусов. ПЗРК способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 км.

Роман Азанов

Сравнительно недавно появился и прошел необходимые испытания перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности «Сосна». Самоходные машины этого типа предназначаются для сухопутных войск и способны защищать соединения от различных угроз с воздуха. До недавнего времени в распоряжении широкой общественности было лишь несколько фотографий и основная информация о перспективном ЗРК. Буквально на днях все желающие получили возможность увидеть систему «Сосна» в деле.