Жизнь монастыря. О самом страшном искушении современного монаха

С возникновением монашества в Церкви появился особый образ жизни. Однако это не означает, чтобы была создана одновременно и новая этика. В Церкви нет отдельной этики для мирян и отдельной для монашествующих, подобным же образом не делает различий между двумя этими категориями людей в отношении их обязательств перед Богом. Христианская жизнь обща для всех. Общим признаком всех христиан является «быть и называться Христовыми» . То есть, свое бытие и имя они возводят ко Христу. А это означает, что настоящим и подлинным христианином может быть назван только тот, кто в своей жизни и поведении опирается на Христа. Однако поступать так, живя в миру, представляется затруднительным.

Вид на Афонский полуостров с вершины горы Афон. Фото Павла Рыскова.

В монашестве предпринимается попытка с особым прилежанием выполнить то, что в миру выполнить трудно. Монах стремится в духовной жизни к тем же целям, к каким должен стремиться и любой верующий, а именно: жить в согласии с заповедями Божиими. Основные принципы монашества, по сути, совпадают с основными принципами жизни всех верующих. И это становится более заметным в первые века истории Церкви еще до появления института монашества.

Кроме того, христианская жизнь была с самого начала связана с самоотречением и жертвенностью: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» . Христос требует от человека полного самопожертвования: «Кто любит отца и мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» .

Наконец, с самого начала члены Церкви совершенствовались в усердной и непрестанной молитве, послушании пастырям Церкви, любви и подчинении себя другим, также как и всех вообще основных монашеских добродетелях.

Разумеется, монах и тот, кто живет в браке, ведут два различных образа жизни. Но это ни в коем случае не влияет на их общую ответственность перед Богом и исполнение Его заповедей. В едином и неделимом теле Церкви Христовой у каждого есть свой особый дар . Каждый образ жизни, будь то брачная или монашеская, в равной степени зависит от абсолютной воли Божией. Поэтому и нельзя какой-либо образ жизни воспринимать как предлог к тому, чтобы пренебрегать или избирательно откликаться на зов Христа или пренебрегать или выборочно исполнять Его заповеди. В обоих случаях требуется аскеза и подвижнический настрой.

В этом пункте особенно категоричен святитель Иоанн Златоуст , который говорит: «Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что иное требуется от мирянина, а другое от монаха; разность между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет, во всем же прочем они подлежат одинаковой ответственности…Всем людям должно восходить на одну и ту же высоту; то именно и извратило всю вселенную, что мы думаем, будто только монашествующему нужна большая строгость жизни, а прочим можно жить беспечно» . Говоря же о соблюдении конкретных евангельских заповедей, он замечает, что гневающийся на брата своего напрасно, будет ли он мирянин или монах, одинаково оскорбляет Бога, и взирающий на женщину с вожделением, будет ли он тем или другим, одинаково виновен. Здесь же святой отец отмечает, что мирянин менее извинителен в этой страсти. И вообще, по замечанию святителя, Христос, давая заповеди, не проводил различия между людьми: «он не приводит названия ни мирянина, ни монаха: такое различение привнесено умом человеческим» .

Заповеди Христовы требуют строгой жизни, которую мы часто приписываем только монахам, от всех верующих. Требование приличного поведения, целомудрия, осуждение богатства и совет быть непритязательными , уклонение от пустословия и указание на жертвенную любовь – обращены не только к монахам, но и ко всем верующим.

Наконец, отказ от мирского образа мыслей является обязанностью не только монахов, но и всех христиан. Верующие не должны помышлять о мирском, но жить как чужаки и пришельцы, умом устремившись к Богу. Родина не на земле, но в небесном царствии: «ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» . можно охарактеризовать как общество исхода, и мир есть место ее временного пребывания. Предназначение ее – Царствие Божие. Подобно израильтянам, которые, освободившись из Египта, шли в Иерусалим, встречая на своем пути множество трудностей и подвергаясь множеству испытаний, христиане, освободившись от рабства греху, шествуют через многие трудности и испытания в небесное царствие.

Этот исход из мира происходил в первую очередь не в смысле перемены места, но в смысле изменения образа жизни. Подобно тому, как отход от Бога и обращение к миру не был переменой «места», но «образа жизни», потому что был и продолжает пребывать везде и все наполнять, так и отвращение от мира и обращение к Богу понимается в первую очередь как перемена образа жизни, а не места жительства. Это особенно хорошо отражается в жизни христиан первых веков. Находясь в мире, они полностью осознавали, что они не от мира и не принадлежат ему: «в мире, но не от мира». А те, кто еще и жили в девстве и нестяжании, ставшими позднее основополагающими началами монашеского жительства, не покидали человеческое общество и не удалялись в горы.

Удаление из мира в смысле перемены места происходит с целью облегчения удаления в смысле перемены образа жизни. Опыт учит, что в миру человеку спастись труднее. Как отмечает святитель Василий Великий , вредно вести жизнь в обществе с людьми, которые небоязненно и презрительно смотрят на обязанность в точности исполнять заповеди. Да и откликнуться на призыв Христа – взять крест свой и идти за Ним – живя в миру, исполнить сложнее, если не невозможно. Взирая на множестве живущих беззаконно, такой человек не только не осознает свои грехи и не раскаивается в них, но, напротив, через сравнение себя с худшими приобретает какое-то мечтательное понятие о собственных заслугах. А затем суматоха и заботы мирской жизни отвлекают человека от памятования о Боге, и не только не дают ему ощутить радость общения с Богом, но и ведут к пренебрежению и забвению воли Божией .

Это не означает, что бегство из мира гарантирует человеку спасение, но является положительным и вспомогательным фактором. Когда же человек полностью прилепляется к Богу и следует Его воле, ничто не в силах воспрепятствовать его спасению. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу отмечает следующее: «Ничто не препятствует в приобретении добродетели желающему трезвиться, но позволено ему и хламиду, и пояс носить, и жену иметь, и о детях иметь попечение, и о слугах заботиться, и, положив основание добродетели, весьма в ней прилежать» . И преподобный Симеон Новый Богослов замечает, что «и центр города не препятствует нам исполнять заповеди Божии, если мы усердны и трезвенны, а если мы беспечны и беззаботны, то ни уединение, ни уход из мира не помогают» . В другом месте он снова говорит о том, что всем возможно: не только монахам, но и мирянам «постоянно и последовательно каяться, плакать и молить Бога и через такие действия и все остальные добродетели стяжать» .

На вершине горы Афон. Фото Егора Апенко.

Христианское монашество с самого начало было связано с безмолвием, которое понимается, прежде всего, как внутреннее состояние. А внешнее безмолвие необходимо для более легкого и совершенного достижения внутреннего. Безмолвие не есть бездействие и безделье, но бодрствование и активное духовное делание. Это напряженное бодрствование и всецелое прилепление к Богу. Удаляясь в места, где царит внешнее безмолвие, и посещая там самого себя, монах лучше узнает себя, более решительно борется со своими страстями и более полно очищает свое сердце, чтобы сподобиться приблизиться к Богу и узреть Его.

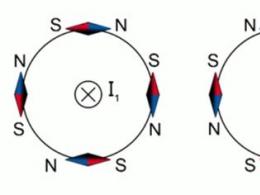

Монашеская жизнь с уходом из мира в смысле смены места и удалением в пустыню началась примерно с середины третьего века. Бегство христиан в пустыню в этот период было вызвано также и жестокими гонениями римлян. Η о развитие монашества, отмечаемое, начиная с эпохи Константина Великого , объясняется главным образом отказом многих верующих приспосабливаться к начавшемуся обмирщению Церкви и их желанием жить христианской жизнью более последовательно. Таким образом, монашество одновременно появляется в разных областях юго-восточного Средиземноморья, в Египте, в Палестине, на Синае, в Сирии, на Кипре и очень скоро достигает Малой Азии и, наконец, Европы. Однако во втором тысячелетии центром православного монашества стала Святая Гора Афон.

Монашество на Афоне в своем развитии повторяло в общих чертах развитие восточного монашества. Сегодня это место, где встречается пустынное и общежительное монашество, сохраняет все основные формы, которые явило христианское монашество на протяжении своей долгой истории.

Наиболее привычный и безопасный образ монашеской жизни – общежительный. Именно общежительными являются сегодня все двадцать монастырей Святой Горы Афон. В общежительной обители все – общее: кров, пища, работа, молитва, труды, заботы, борьба и подвиги. Руководителем и духовным отцом общежительных монахов является игумен. Характерно увещание к игумену, присутствующее в Уставе преподобного Афанасия Афонского: «Следи за тем, чтобы все полностью, что есть у братии, было общим и неделимым, и ничем бы никто отдельно не обладал вплоть до иголки, но да будет разделено поровну в любви между всеми духовными твоими чадами, братьями и отцами». Монашеское общежитие представляет собой идеальное христианское общество, где нет различия между «моим» и «твоим», но все направлено на выработку общего образа мыслей и братского духа. На первом месте в общежительном монастыре стоит подчинение каждого его члена игумену и братству, братолюбие, взаимовыручка и гостеприимство. Как отмечает преподобный , все общество верных должно на самом деле стать одной общежительной . Ведь именно это и предписывает общежительный дух Православной Церкви. Монашеское общежитие представляет собой наиболее последовательную попытку ее реализации.

От двадцати афонских монастырей зависят кафисмы, кельи, каливы, скиты и исихастирии. В этих подчиненных монастырям учреждениях монашеская жизнь отличается более исихастской направленностью.

Кафисмы связаны непосредственно с обителями и используются братией монастыря для большего безмолвия. В кельях и каливах, которые представляют собой небольшие монашеские поселения, проживают немногочисленные братства. Они предаются безмолвию, пребывают в послушании своему старцу и поддерживают свое существование, занимаясь сельским хозяйством и рукоделием.

На Святой Горе Афон есть двенадцать скитов, которые также находятся в зависимости от монастырей. В скитах, которые можно считать соответствующими древнейшим лаврам, имеется общий храм – Кириакон и общее управление, осуществляемое дикеем. И в них царит безмолвная жизнь, глубоко пронизанная общежительным духом. В каливах скита обычно не принимают гостей, это дело дикея и его ближайших помощников.

И наконец, полным безмолвием отличается жизнь в исихастириях. Они располагаются в уединенных местах Афонского полуострова и, прежде всего, в более южной его оконечности. Первоначально отшельники составляли ядро, вокруг которого формировались первые монашеские общины. Но и после того, как сформировалось общежительное монашество, отшельники продолжали существовать в теле Церкви, преимущественно как харизматические личности. Однако местами подготовки отшельников стали уже общежительные монастыри и монашеские общины. Своим 41-м правилом Трулльский Собор определил в качестве условия для удаления в пустыню, как минимум, трехлетнее пребывание в монастыре. И сегодня отшельники-святогорцы, до того как полностью предаться безмолвному пустынножительству, несколько лет проживают в монастырях либо в кельях и каливах в качестве послушников у старцев.

Бегством из мира монашество подчеркивает позицию Церкви как «анти-общества» в миру, а ярко выраженным духовным аскетизмом культивирует ее эсхатологический настрой. Монашескую жизнь называют «ангельским жительством», то есть жительством, которое на земле в качестве образца следует небесной жизни. Сюда же входит и девство или безбрачие. Оно предобразует состояние людей в будущей жизни, где «ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» .

Основным признаком монашеской жизни многие считают безбрачие. Это мнение передает и существовавшее в Церкви с самого начала представление о тождестве христианской жизни и того факта, что евангельские заповеди обращены ко всем без исключения. Однако это не означает, что безбрачие и есть самый важный элемент монашеской жизни. Просто то, что составляет особенность монашеской жизни и состоит, по сути, в безбрачии. Все прочие обеты, даже другие два монашеских обета: послушание и нестяжание, по сути, касаются всех верующих. Естественно, само собой разумеется, что в рамках монашеской жизни все это приобретает особую форму. Но это не затрагивает сути.

Точное исполнение заповедей Божиих является общей обязанностью всех христиан. Но для этого требуется аскеза. Падшее человеческое естество не готово воспринять на себя эту обязанность, потому что порабощено страстями. Оно ищет чувственных удовольствий и избегает страданий, которые требуются для борьбы со страстями и себялюбием. Монашеская жизнь строится таким образом, чтобы облегчить упражнение в аскетизме. И, напротив, мирская жизнь, особенно в современном обмирщенном обществе, затрудняет упражнение в аскетизме. Недостаток положения живущего в миру христианина в том, что он призван осуществить ту же саму цель, находясь в неблагоприятной светской среде.

Монашеский постриг называется «вторым крещением» . Однако крещение – едино и обще для всех членов Церкви. Это участие в смерти и воскресении Христовых. Монашеский постриг не повторяет, но обновляет и позволяет лучше осознать единое крещение. Да и обеты, которые даются при постриге, по сути, не отличаются от тех, что даются при крещении, кроме, естественно, обета безбрачия. Ведь и во время крещения совершается постриг.

Монашеская жизнь – это показатель совершенства. Однако к совершенству призвана вся . Все верующие, миряне и монахи, призваны к совершенству по примеру Бога: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» . Но в то время, как монашеская жизнь согласуется с радикальностью христианской жизни, то мирская – довольствуется обычным подходом к ней. Таким образом, формальная нравственность христиан, живущих в миру, с одной стороны, и радикальная нравственность монахов с другой, – создают диалектическое различие, которое приобретает вид диалектического противоречия.

Противопоставляя монашескую жизнь мирской, преподобный Максим Исповедник замечает, что успехи мирян суть неудачи для монахов, как и успехи монахов – неудачи для мирян: « Успехи мирских людей суть бедствия для монахов, а успехи монахов суть бедствия для мирских людей. Успехи мирян состоят в богатстве, славе, силе, утехах, в тучности, многодетности и тому подобных вещах, в которые вступя монах погибает. Успехи же монаха суть нестяжание, бесславие, бессилие, воздержание, злострадание, лишения и тому подобное; чему невольно подвергшись, миролюбец почитает то великим несчастьем, и часто бывает близок к опасности накинуть петлю на шею, а некоторые и делали так.» .

Конечно, это противопоставление проводится между совершенным монахом и обмирщенным христианином. Естественно, что и в обычной церковной ситуации те же самые вещи бывают по-другому. Однако, эта разница не может достигать крайностей. Так, например, нельзя сказать, что богатство или слава в равной степени разрушительны как для монахов, так и для мирян. На монахов они в любом случае действуют отрицательно, потому что входят в противоречие с избранным ими образом жизни. Для мирян же могут действовать и положительно, хотя и сопровождаются серьезными опасностями. Существование семьи, равно как и, более широко, светского общества с его разнообразными потребностями не только оправдывают, но иногда и вынуждают накапливать деньги и занимать высокие должности. То, что может способствовать объединению светского общества, разъединяет монашескую общину. В конечном итоге, окончательным объединяющим фактором является сам Христос.

Христианская жизнь строится не только на основании человеческих усилий, но, прежде всего, на благодати Божией. А именно: аскетизм во всех его видах и проявлениях ставит своею целью ничто иное, как подготовку человека к согласованию своей воли с волей Божией и принятию благодать Святого Духа. Своего наивысшего выражения и совершенства это согласование достигает в молитве. «Через истинную молитву совершается наше вхождение в Божественное Бытие силою Святого Духа» . приводит человека к его архетипу и делает его подлинной личностью, подобной его Творцу.

Благодать христианской жизни – не во внешних ее схемах: ни в аскезе, ни в посте, ни в бдении, ни в злострадании. А когда они еще к тому же обретают независимое существование и воспринимаются сами по себе, то становятся отвратительными. И отвратительный их характер не сводится уже более к их внешней форме, но проникает и во внутреннее содержание. Они не становятся отвратительны лишь потому, что внешне выглядят как отрицание жизни, презрение материальных благ или самоотречение, а также и потому, что умерщвляют дух, поддерживают эгоизм и развивают самооправдание.

Христианская жизнь это не отрицание, а состояние. Это не смерть, а жизнь. И это не просто состояние и жизнь, но единственно истинное состояние и единственно истинная жизнь. Это единственно истинное состояние, потому что идет дальше любой возможности отрицания. И это единственно истинная жизнь, потому что смерть она оставляет позади себя. Отрицание, которое являет христианская жизнь своими внешними формами, обязано именно ее стремлению встать вне любого обличения во лжи со стороны людей. Поскольку нет такого человеческого состояния, которое бы не завершалось отрицанием, поскольку любая земная жизнь завершается смертью, то создает свое положение и являет свою жизнь, приняв любое человеческое отрицание и согласившись с любым видом земной смерти.

Динамика христианской жизни – в надежде воскресения. Да и цель аскезы заключается в участии в воскресении. Монашеская жизнь, как жизнь ангельская или небесная, которая встречается в истории, предваряет и предвкушает вечную жизнь, которая разрушает тление. Она не стремится к совлечению человеческого начала, но к облечению в нетление и бессмертие: «ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью» .

Присутствие греха вызывает стон. Остается боль об освобождении от страстей и восстановлении чистоты сердца. Для этого требуется аскеза. Но и это обязательно облечено в отрицательную форму, потому что направлено на разрушение. Это утомительно и болезненно, потому что связано с состояниями и привычками, которые стали нашей второй природой. Однако благодаря этому разрушению, этому самоочищению человек освобождает место для явления и действия благодати Божией. Если сердце не очистится, тогда не явится Бог.

Монахи «блюдут место». Они выбирают самоограничение в пространстве, для того, чтобы там совершенствоваться в духовной свободе, которую предложил Христос. Они сосредотачиваются на области смерти, чтобы более насыщенно жить в ожидании новой жизни. Они примиряются с пространством, где гибнет человек, который истлевает во времени, ощущают это пространство как собственное тело, преображают его в и ориентируют на Царствие Божие.

Путь монаха к совершенству происходит поэтапно и связан с последовательными отречениями, которые сводятся к трем. Первое отречение совершается через полное оставление мира. Это не ограничивается лишь вещами мира, но включает также людей и родителей. Второе отречение состоит в оставлении личной воли, а третье – в освобождении от тщеславия, что отождествляется с освобождением от власти мира .

Эти последовательные отречения носят не отрицательный, но положительный смысл. Они необходимы для полного раскрытия человека и его совершенства как личности «по образу и подобию» Божию. Когда человек освобождается от мира и от себя самого, он безгранично расширяется. Становится подлинной личностью, которая «вмещает» в себя все человечество по образцу Христа. Ведь именно поэтому и на нравственном уровне христианин призван любить всех людей, даже своих врагов. И тогда к нему приходит и в нем поселяется и Сам Бог, а человек в таком случае приобретает полноту богочеловеческого бытия . В этом заключается величие человеческой личности и это объясняет сверхчеловеческие подвиги, которые требуются от нее для достижения совершенства.

Монашеская жизнь это путь постоянного духовного подъема. В то время, как мир идет в горизонтальном направлении, а верующие, со всеми мирскими обязательствами и заботами пытаются на этом пути удержаться в институциональных рамках церковной традиции, монашество поворачивает в другом направлении – вертикальном. Оно отодвигает в сторону обычное и взыскует абсолютного. Оно совершает взлет или исход из мира, чтобы непосредственно достигнуть Царствия Божия. Но ведь это и является целью Церкви.

В традиции Церкви этот путь символически изображается в виде лестницы, ведущей на небо. Не всем удается достигнуть вершины этой духовной лестницы. Многие находятся на ее первых ступенях. Другие поднимаются выше. И, наконец, есть и такие, которые срываются и падают с более или менее высокой ступени. Но самое-то важное здесь не ступень, на которой находится человек, но усилия, прилагаемые им, чтобы постоянно подниматься. Необходимо отметить, что подъем этот осуществляется с постоянно возрастающим смирением, то есть, постоянно спускаясь все ниже и ниже. «Держи ум твой во аде и не отчаивайся», так сказал Бог преподобному Силуану Афонскому . Когда человек сходит во ад своей внутренней борьбы, имея в себе Бога, тогда он возвышается и обретает полноту .

На вершине духовной лестницы находятся «безумцы Христа ради», как апостол Павел называл себя и прочих апостолов , или «Христа ради юродивые», которые «ради любви ко Христу изображают из себя безумных и насмехаются над всей суетой мира» . Поиск человеческой славы, как говорит Христос, препятствует вере в Бога . Только в том случае, когда человек откажется от тщеславия, он сможет победить мир и прилепиться к Богу .

В жизни монахов христианин видит пример людей, которые со всей серьезностью восприняли христианскую веру и добровольно наложили на себя обязательства следовать путем, к которому Христос призывает каждого человека. Не все из них достигли совершенства. Однако все предприняли усилия и взошли на какую-то ступень. Не у всех одни и те же таланты. Но все трудились как благие и верные рабы. Не всегда их приводят как пример для подражания и, особенно, миряне. Но этот пример является драгоценным указателем пути к совершенству, которое обще для всех и имеет вершиной своей совершенство Бога.

Благодаря аскезе и молитве у афонского монашества открыты безграничные горизонты для совершенствования и подлинной награды для человека. Как модель христианского общества, афонское монашество своим устройством обогащает жизнь верующих и укрепляет их в духовных подвигах. Его присутствие, как «города, стоящего вверху горы», имеет фундаментальное значение для Церкви и всего мира. А именно, современное постмодернистское общество, которое в своей среде испытывает разложение и беспорядок, может обрести в Святой Горе Афон и дух, и силы, которые приведут к единству и обретению смысла человеческой жизни.

- Публикации

Жизнь монастыря

В тот момент, когда мирской человек решает облечься в ангельский образ и сменить привычную одежду на монашескую рясу, жизнь его превращается в путь, по которому шаг за шагом он старается приблизиться к Богу. И чтобы этот путь монашеской жизни был наиболее успешным, святые отцы разработали прекрасную «программу» повседневной духовной жизни – устав. Общежительный устав, господствующий сегодня в монастырях России, Греции и на Святой Горе Афон происходит от студийской традиции. Эту традицию принёс на Афон прп. Афанасий Афонский (961 г.), ставший впоследствии игуменом Великой Лавры. В уставе афонского общежития гармонично сочетаются исихазм, молитва и послушание. Именно поэтому возрождающийся Николаевский Малицкий мужской монастырь, при выборе монастырского устава остановился на афонской традиции.

БЫТ

Для малицких монахов он довольно прост. В общежительном (киновиальном) монастыре всё общее, включая трапезу. Отдельные, так называемые «приличные» столы в трапезной бывают в том случае, если надо принять гостей и почтить их своим присутствием.

Монастырский монах имеет комнату – келью с кроватью, подушкой и матрацем, кувшином для воды с чашкой, двумя шкафами для одежды и книг, иконами, столом, лампой для чтения и стулом. Судя по размерам кельи (3,5 х 1,90 метра) можно себе представить, много ли вещей туда поместится. Монахи, которые учатся, могут попросить в келью CD-плеер или кассетный магнитофон. Если в магнитофон встроен радиоприемник, его выламывают. Вообще, если монаху нужна даже такая мелочь, как зубная паста, он обращается к игумену монастыря. Без благословения монах в буквальном смысле не внесет в келью даже иголку. Более того, большинство насельников раз в несколько месяцев устраивает ревизию своей кельи с целью найти предметы, от которых можно избавиться. Каждая вещь съедает время. Чем больше у тебя вещей, тем больше они отнимают времени от главной цели жизни.

Одежда монаха – признак покаяния и смирения – состоит из подрясника, кожаного пояса, брюк и скуфьи. Дорогие, шёлковые или цветные ткани не благословляются - используются шерсть и костюмная ткань. На службах монахи обязаны присутствовать в греческой рясе и клобуке (камилавке с наметкой). Бельё может состоять из двух – трёх рубашек и брюк. Обувь, куртки могут быть рабочими и чистыми. Любая одежда сверх вышеперечисленного считается излишеством.

Средства на жизнь насельники не добывают сами, по своему желанию, так как находятся на полном обеспечении монастыря, и всё необходимое от батареек до медикаментов получают с благословения игумена. Конечно, возрождающаяся обитель принимает пожертвования от разных лиц и организаций. Постоянных материальных поступлений из-за отсутствия торговли и развитого хозяйства монастырь не имеет. Нет и книжной лавки, так что кроме свечей в храме, «бывалым» паломникам ничего приобрести не удастся.

Общее у всех монахов – келья, но в ней они «съёмщики», или гости на время, отпущенное Господом для покаяния. Жизнь земная - временна: незачем заботиться и об удобствах. Келья для монахов - гроб, где следует помышлять о смерти. Монахи в целом на жизнь, тело и мир смотрят как на гроб: горька жизнь и кратка она на земле, но бесконечно сладостна на небе.

КЕЛЕЙНОЕ ПРАВИЛО.

У каждого монаха свой облик, духовный мир и внутренний распорядок, поэтому к каждому иноку у духовника особый подход. При этом жизнь монастыря всё же подчиняется жесткому уставу и течет строго по распорядку. Задолго до рассвета, не позднее чем за час до начала утренней службы, без четверти пять, монахи просыпаются, чтобы исполнить своё келейное правило. Великим служба начинается на час раньше. Личное монашеское правило совершается преимущественно по чёткам. Их монахи всегда имеют при себе. Узелок за узелком повторяют они важнейшую аскетическую молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ночную молитву или канон монахи читают каждую ночь, и каждую ночь они просят у Господа Бога помощи в борьбе с человеческими страстями и мирскими помыслами.

Ночную молитву святые отцы называют «ареной», поскольку каждую ночь в кельях молитвой ведутся сражения с темными силами. И чем быстрее монах приближается к Богу, приобретая добродетели, тем сильнее атака со стороны темных сил. Личная молитва и поучение - собственный подвиг в келье.

Келейное правило совершается стоя, с крестным знамением и малыми поясными поклонами на каждой молитве. Для схимников оно состоит из 12 четок (сотниц) с малыми поклонами и одной с великими, для монахов мантийных состоит из 6 четок (сотниц) с малыми поклонами и из 60 великих поклонов, а для новоначальных иноков и послушников из 3 четок с малыми поклонами и 33 великими поклонами. Земные поклоны оставляются только в воскресные дни всего года, и на Светлой Седмице.

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Богослужение всегда было и продолжает оставаться центром всей монашеской жизни.

Богослужебный устав, которого придерживается современный Малицкий монастырь составлен древними святыми отцами - святогорцами. По своим правилам он более подходит к пустынно-отшельнической жизни. В нынешнее время, вследствие особо сложившихся условий жизни, этот устав соблюдается не так строго, как прежде. Но и современный, выработанный жизнью, устав также нелегок. Можно с достоверностью сказать, что в России едва ли найдется и десяток обителей, следующих такому уставу. Церковные службы, безусловно, ежедневные. В общей сложности богослужения занимают у монахов около семи часов в сутки с учётом келейного монашеского правила.

Основными местами совершения богослужебных последований в Малицкой обители являются большой Покровский храм, исполняющий роль кафоликона (καθολικὸν - соборный храм мон-ря), и «старый храм» параклис (παρεκκλήσ) - небольшой по размеру домовой храм в честь святителя Николая Чудотворца, расположенный в южном крыле братского корпуса. Обычно ежедневные службы суточного круга совершаются в старом (домовом) храме, а в новом - Покровском, значительно большем по размеру - служат в большие праздники и воскресные дни всего года.

Без четверти шесть начинается полунощница. Эта часть службы всегда совершается в темноте, и только блики от горящих лампад освящают стены храма. В боковом освещенном лампой уголке один из монахов-чтецов читает последование полунощницы. Атмосфера умиротворённая, молитвенная: в приглушенном свете лампад, освещающих золотые фоны на иконах, беззвучно появляются одетые в черное фигуры монахов и послушников, по традиции крестящиеся и кланяющиеся в сторону алтаря и на оба клироса; они берут утреннее благословение у игумена и расходятся по стасидиям.

На буднях вся служба читается и поётся «поскору», вместо более длительных византийских распевов употребляется «обиходный».

После полуночной службы, если она читается в Покровском храме, священник открывает завесу Царских Дверей притвора и все переходят в главный храм, где будут совершены заутреня и часы.

Вдоль стен всего храма в стасидиях располагаются монахи и миряне. Благодаря такому распределению в храме помещается большое количество людей, при этом не создается суеты и шума.

За четверть часа до начала Божественной литургии монах, облаченный в мантию, обходит монастырь и ударами в переносное деревянное било (τάλαντον) на одну статию созывает трудников и паломников в храм. Затем сразу же ударяет в железное било (клепало), после чего, если есть праздник, бывает короткий звон на колокольне.

Литургия в обычные дни продолжается около часа. Моменты литургии, считающиеся важнейшими - начальный возглас « Благословенно царство », великий вход, эпиклеза , возглас « Святая Святым », время Причащения (от возгласа « Со страхом Божиим » до возгласа « Всегда, ныне и присно… »),- отмечаются тем, что в это время все выходят из стасидий и низко кланяются.

Частота исповеди в Малицкой обители не оговаривается единым правилом и определяется духовной необходимостью каждого насельника. Исповедь совершается обычно в одном из приделов собора или в келлии духовника. Духовником в монастыре является игумен. Все братия причащаются Святых Таин не реже 1 раза в неделю (обычно во вторник и субботу или воскресенье, монахи - священнослужители причащаются каждый день.

В конце литургии, если есть празднование святому, перед проскинитарием (аналоем для иконы) поставляется блюдо с коливом , поется тропарь и кондак святому, служащий иеромонах кадит коливо и читает молитву на его благословение; то же бывает и в дни поминовения усопших (с пением заупокойных тропарей вместо праздничного). В конце литургии раздается верующим антидор.

Требы в монастыре совершают в ограниченном количестве. В основном это крещение и отпевание. Частота исповеди братий определяется их желанием. Игумен благословляет их приходить к нему не реже чем раз в неделю, не обязательно для исповеди - можно просто для беседы. Пока игумен находится вне стен обители, все богослужения совершает второй монастырский священник.

Сразу по завершении Божественной литургии, обычно около 9.30 утра следует чай.

ПОСЛУШАНИЯ

После чая монахи удаляются на некоторое время отдохнуть, после чего идут на ежедневные послушания, то есть на работы. На послушания идут все монахи, в том числе и игумен, поскольку общая работа является основополагающей в каждом общежительном монастыре. И каким бы тяжёлым или неприятным послушание ни было, монах принимает его как посланный Богом, как Крест, несение которого есть путь ко спасению.

В Малицком монастыре выполняются различные послушания: секретаря, ризничего, библиотекаря, экклесиарха, пономарей, певчих, чтецов, звонарей, иконописцев, на кухне – поваров и трапезариев, плотников, строителей, уборщиков, садовника, пчеловода, газовщика, водителя, экскурсовода и т.д. Кроме того, отцы должны участвовать в общих работах (пангиньях), таких как поливка и уборка урожая, уборка территории, подготовка к престольному празднику и т.д. У монастыря есть несколько подворий, на которых также трудятся братья и прихожане. Большую помощь обители оказывают благочестивые миряне; они самоотверженно трудятся во Славу Божию, помогая братии почти на всех послушаниях. Часто приходится привлекать электриков, водопроводчиков и других специалистов из «мира».

Слово послушание («диаконима») в греческом языке происходит от глагола «диаконо», который означает: «служение любви». Приношение любви – это и пребывание в молитве и памяти Божией.

Поэтому во время послушаний братия творит Иисусову молитву. Молятся обязательно вслух, чтобы не отвлекаться и не разговаривать друг с другом. Вслух не молятся те, кто занимается умственным трудом, например, канцелярия или работающие с паломниками экскурсоводы.

Любое послушание имеет установленный чин. Если позволяют обстоятельства, то исполняют его год - два, потом дают другое. Иногда оставляют ещё на год. Исполняющий его должен по всем вопросам обращаться к своему руководителю (главному по послушанию) или, если нужно, непосредственно к игумену. Этим достигается многое: оно не позволяет фантазии метаться и предлагать решения, очищает ум от сложных и простых помыслов, сосредотачивает внимание на молитве, учит обращаться за советом и отсекать свою волю. Вопрошать – значит спастись. Есть послушание – будет смирение – основа самого послушания.

В киновии монашеские обязанности выполняются ответственно. Где живут хотя бы несколько человек - там уже много забот. Дел, по обеспечению жизни монастыря не меньше, чем в любом человеческом обществе. И только беспрекословное послушание и точная исполнительность могут обеспечить монаху благополучие и спокойствие.

Для совершенного послушания и отсечения помыслов и воли с первого дня жизни в Малицком монастыре от насельников требуют учиться выполнять любую работу аккуратно и последовательно. Правила, кратко сформулированные о. Иоакимом из скита Святой Анны: разговаривать как монах, смотреть как монах, есть как монах, спать как монах, думать как монах, молиться как монах, исполнять послушание, как монах, – отцы стараются соблюдать всегда и везде.

ТРАПЕЗА

Ровно в час дня бывает трапеза. За 5 минут до её начала все насельники оповещаются ритмичным стуками в железное било. Трапезная в обители находится рядом с Покровским храмом, внутри с восточной стороны, стоит стол игумена; вдоль стен стоят столы для монахов и паломников; к западной стене, значительно выше пола, прикрепляется амвон с подставкой для книги в виде золотого орла для чтеца. За едой читаются поучения св. отцов или жития святых.

Трапеза зависит от дня недели и подготовки к Причастию Святых Таин. Сами монахи едят мало, поскольку еда для них второстепенна. По понедельникам, средам и пятницам – еда простая, постная. Во время постов полагается только растительная пища, на столах отсутствует даже оливковое масло. Съесть рыбу в постный день – немалое прегрешение. Пищу насельники вкушают два раза в день, никогда не употребляя мяса и вина. В обычные дни на столах есть суп, картошка или макароны, рис, салат, овощи и фрукты. Из питья – травяной чай, компот из сухофруктов и вода. По праздникам и воскресным дням могут подать солёную или запеченную рыбу, яйца и какао.

На трапезе после краткой молитвы братия вкушают в безмолвии не более 15 минут. В это время читают Жития святых или духовные поучения. Иногда перед игуменским столом можно увидеть монаха, исполняющего за проступок наказание – поклоны. За трапезой игумен трижды ударяет в колокольчик: после 1-го удара разрешается пить, после 2-го чтец прекращает чтение, спускается с амвона и принимает благословение у игумена, а трапезарь (если это воскресный день) подносит игумену для благословения укрухи (остатки хлеба), после 3-го удара вкушение прекращается, все встают, затем читаются благодарственные молитвы. Перед благодарственными молитвами прибавляется неск. прошений, произносимых попеременно игуменом и чтецом. После трапезы игумен становится по правую сторону от выхода с приподнятой благословляющей рукой; повар, чтец и трапезарий замирают в поклоне напротив игумена (по левую сторону от выхода), прося прощения у братии за возможные погрешности в своём служении. Таким образом, все выходящие из трапезной «попадают» под благословение отца-настоятеля. После трапезы отцы вновь расходятся по послушаниям.

ВЕЧЕРНЯ

За час до начала вечерни после монастырских трудов позволяется отдых. Это помогает братии иметь силы для молитвы на вечернем богослужении. Дважды, за полчаса и без четверти, стук деревянного била снова созывает всех насельников в храм. Вечерня, предваряемая чтением 9-го часа, начинается в 5 часов вечера. Длится она около часа и заканчивается ежедневной заупокойной литией, совершаемой в притворе. Сразу после службы следует вечерняя трапеза.

Ужин часто бывает из тех же блюд и в том же количестве, что и на обеде, только холодный. Выносить еду из трапезной разрешается только больным. Немощным братьям из числа мирян, проживающих в монастыре и несущих определённое послушание, разрешают вечером выпить чай с куском хлеба. В келье и на послушании иногда можно пить чай, но на это надо обязательно взять благословение. Вообще благословение берут на любое, даже самое незначительное действие.

После ужина братия сразу идут в храм для совершения повечерия. На нём поётся молебный канон Богородице перед ватопедской иконой «Отрада и Утешение», и затем игумен всех помазывает елеем от лампады, горящей пред святым образом. Также за повечерием ежедневно читается акафист Божией Матери. Эта святогорская особенность никогда не опускается, так как Божия Матерь является хранительницей не только Своего земного удела – Святой Горы Афон, но и Матерью всех монахов вообще. Завершается повечерие молитвами на сон грядущий. В конце службы под византийское пение Богородичного тропаря «Красоте девства твоего…» все насельники прикладываются к иконам и берут благословение у игумена на грядущую ночь.

После повечерия (в 19.15) бывает небольшой промежуток времени, примерно около часа, когда есть возможность поговорить друг с другом. Но затем разговоры с кем-либо, в том числе с паломниками, не благословляются, чтобы не впасть в праздность и осуждение. Много говорить вредно, это негативно сказывается на монашеском делании. У монахов нет особой необходимости в общении друг с другом: если монах внимателен к себе, соблюдает монастырский устав и не скрывает помыслы от духовника, благодать его утешает и у него нет большой потребности говорить. Вечерним молчанием должно подготовить свой ум к ночной молитве.

После повечерия монахам также без благословения строго запрещено заходить в кельи к паломникам. Радио и телевизор в обители запрещены. За пределы монастыря без благословения никто не выходит.

ГИГИЕНА

Древние основатели монашества ради спасения души безразлично относились к телу. Так, отец монашества св. Антоний Великий (251-326 гг.) питался хлебом и солью, жил в пещерах, не соблюдая гигиены. Ранее монахам в святогорских монастырях запрещали и считали грехом мыть голову, расчёсывать волосы головы или бороду, ходить в баню. Очень строгие подвижники не мыли лиц, умываясь лишь собственными слезами. В наше время, правила в отношении личной гигиены смягчились. Монахам позволяется мыться, а лечение медикаментами является обязательным. Есть свой монастырский врач, который часто приезжает в обитель и регулярно обследует каждого монаха и трудника. Если обнаруживаются серьёзные симптомы, то производится госпитализация в областную больницу. Здоровье – Божий дар, и к нему в монастыре относятся очень серьёзно.

Некоторые правила остались неизменно: без особой нужды не обнажать тело, даже руки во время работы. У монахов видеть человека, например в шортах, с обнажёнными ногами (не говоря уже о женщинах) считается большим неприличием.

СОН

Спят иноки в одежде: в подрясниках, ослабив ремень, в тонких матерчатых скуфьях и носках, чтобы всегда быть готовыми к молитве, послушаниям и на Страшный Суд. Сон занимает в монастырской жизни ровно такое же место, как и прием пищи: монахи спят столько, сколько нужно, чтобы не утратить здравый рассудок и быть в состоянии выполнять свои послушания. Обычно это 5-6 часов. Следует заметить, что общежительный устав расписан специально таким образом, чтобы время еды никогда не соединялось со временем отдыха и сна. Это очень важный момент с аскетической точки зрения.

К строгому распорядку постепенно приучают себя и паломники, проживающие в монастыре. Им также приходится подниматься с постели задолго до рассвета на церковную службу, и чтобы понять и прочувствовать всю суть монашеской реальности, это действительно необходимо делать.

Сутки делятся примерно на 3 восьмичасья, отведенных для молитвы, работы и отдыха. Старинный греч. стих так описывает повседневные труды монаха: (Γράφε, μελέτα, ψάλλε - στέναζε, προσεύχου, σιώπα) «Пиши, занимайся, пой, воздыхай, молись, молчи».

Кто такие монахи? Слово « монах » в русском языке происходит от греческого слова «mono» - один. Религиозные подвижники, зачастую вели уеденный образ жизни, становились монахами. Жизнь монаха сильно отличается от мирской жизни обычного человека. Монах проводит целый день в молитвах, не имеет личного имущества и семьи. Монахи, живущие в монастырях, вместе едят и вместе соблюдают посты, молятся, вместе работают.

О монахах-одиночках, часто узнавали люди, которые начинали тянуться к «божьим людям». Так формировались, некие общины, на основе которых возникали . Люди всегда тянулись к святым местам. Так вот нередко, неподалеку от монастырей, появлялись целые .

В процессе развития в монастырях появлялись свои правила - нормы поведения и образа жизни. Свод правил для монахов , был схож с порядками, существовавшими в монастырях Византии. Чтобы стать монахом, мирянин проходил послушание.

Послушание, это временной отрезок, в течение которого мирянин, стремящийся стать монахом беспрекословно выполнял все просьбы и поручения братьев, живших в обители. Послушник (мирянин, желающий стать монахом), проверял свои духовные и физические силы. Если ему удавалось преодолеть все трудности, то мирянин сможет безболезненно распрощается с прежним укладом мирской жизни.

Обряд посвящения мирянина в монахи начинается с пострига. Постриг, это символический обряд. Мирянину, желающему принять монашество, выстригают на голове крест. Потом мирянин меняет одежду. Вместо мирской рубашки, он надевает монашеское платье - рясу.

Обряд посвящения мирянина в монахи начинается с пострига. Постриг, это символический обряд. Мирянину, желающему принять монашество, выстригают на голове крест. Потом мирянин меняет одежду. Вместо мирской рубашки, он надевает монашеское платье - рясу.

Человек только что постриженный в монахи, получает новое имя в знак полного разрыва с прежним своим миром. Далее монах может принять большую или малую схиму. Схима обязывает к неким нормам поведения.

Некоторые монахи становятся монахами - столпниками. Монахи - столпники, могли подолгу стоять на возвышении, читать молитвы. Другие же решали уйти из стен и начинали одиночную жизнь. Домом для такого монаха-отшельника, становилась небольшая избушка или землянка, именуемая скитом.

Как же проходит день монаха? Попробуем рассказать поподробней. Монашеское утро начинается в полночь. Звенят колокола, которые сигнализируют о том, что начались новые сутки. Монахи собираются в храме, и начинается церковная служба. По окончании службы настоятель делает поучение. Когда настоятель монастыря заканчивает речь, монахи расходятся по своим кельям. Нет, монахи не идут спать. Каждый монах, обязан сделать определенное число поклонов перед образами и прочитать определенное число молитв.

В пять утра в монастырских стенах снова звонит колокол. Он снова созывает братию на молитву  в храм. После службы монахи идут завтракать. Трапезничают они скромно: едят хлеб, пьют чай или квас. Теперь до обеда монахи опять расходятся по кельям, выполняя различные послушания.

в храм. После службы монахи идут завтракать. Трапезничают они скромно: едят хлеб, пьют чай или квас. Теперь до обеда монахи опять расходятся по кельям, выполняя различные послушания.

После обеда, еще пару-тройку часов труда. И опять на службу в храм. Вечерняя служба обычно идет полтора часа. По ее окончанию монахи идут ужинать. После ужина еще одна служба. День монаха подходит к концу. В 7 часов можно лечь спать.

Не все монахи занимаются только молитвами и поклонами. Есть часть , которая занимается трудом. Кто-то льет пот в мастерских, а кто- то на полях, выращивая хлеб.

Монахи являются представителями «черного духовенства». На людей принявших монашеский постриг, наложено множество ограничений. Большая часть их жизни проходит внутри монастырских стен. Увидеть монаха можно в любом действующем .

Корреспондент “Ивановской газеты” в качестве трудницы три месяца провела в женском монастыре - Святоезерской Иверской Пустыни...

Неравноправие

Степень суровости монастырских правил различна для всех. Заходишь, например, с утра в трапезную. На завтрак ни у кого благословления нет! Видишь целый стол с яствами, оставшимися после обеда и ужина. Сидят и о чем-то весело разговаривают монахини, послушницы, работники кухни. Замолкают при твоем появлении. Ешь вместе с ними. А на следующий день выслушиваешь от монахини Ефремы упреки: “Как ты могла покинуть участок и пойти в трапезную! На это ни у кого благословления нет. Да, монахини и работники сидят. Но они так уж...”. Получается, что им можно, а мне нельзя! Или ты обязана ходить на вечернюю службу, даже если ноги отнимаются от усталости. А вот трудница Наталья, которая в монастыре моет посуду, их вообще может не посещать. Она сирота, всю жизнь скитается по монастырям. Ее в Пустыни жалеют.

У одной из монахинь в монастыре живет мама. Сама она - келарь (в мирском понимании - заведующая столовой). Мама, живущая в Пустыни уже несколько месяцев, помогает дочери в трапезной. У женщины нет четких обязанностей, нет послушаний. Всё, что она делает, совершается добровольно. Монахини иногда приходят в кельи друг другу без благословления. Они не ложатся спать в четко установленный срок, предпочитая общаться друг с другом. Почему же к новичку-труднице относятся столь сурово?

На все эти вопросы есть вполне обоснованные ответы. Почему существует неравноправие? Во-первых, ты в монастыре недавно. К тебе присматриваются, как и в любом коллективе. Во-вторых, пришла ты из ниоткуда, без благословления духовного отца. Это монахинь очень настораживает. В-третьих, неофита, как выяснится позже, проверяют на прочность. Одна из монахинь призналась: “Тебя специально послали заниматься тяжелым физическим трудом. Хотели проверить: выдержишь или нет. Все, кто начинают свой путь в монастыре, проходят через это. Потом отправят на другой участок работ, например шить рясы. Ты в монастыре должна уметь всё”.

Монахи: кто они?

- А вы сами давно в монастыре? - спрашиваю монахиню Ефрему .

- Таких вопросов монахам не задают. Но расскажу. Здесь я 12 лет. Сама из Сочи. Бывший геолог. Есть сын и внук. С родными почти не общаюсь.

Родные в монастыре - особая тема.

Монахиня Мария : “Я сама из Москвы. С 18 лет хотела стать монахиней. Духовный отец сказал: “Закончи институт”. Закончила. Заявила матери: “Хочу в монастырь!”. Мама не поняла: “Ты же - нормальная девушка!”. Потом - семейные скандалы и ссоры. Мама отняла паспорт, религиозную литературу, заперла дома, пыталась устроить на работу. Я вставала на колени: “Отпусти!”. Она стала ездить со мной в качестве паломника по монастырям. Мы стали понимать друг друга. Как-то звоню уже отсюда: “Мама, меня завтра стригут в иноки”. Мама: “Ну что ж, это твой путь”.

Монахиня Онуфрия : “Хотела стать монахиней с 16 лет, поселиться в Дивеевский женский монастырь. Потом подруга пришла в этот монастырь и “потянула” меня сюда. Я уехала сюда вместе с мамой и сестрой-близнецом. Теперь вся наша семья - монахини”.

Отец Дмитрий (служит в монастыре): “Уйти в монастырь можно только с благословения близких”.

Паломница - трудница - поиск духовного отца - вступление в сестринский корпус (с разрешения игуменьи) - послушничество - иночество - монашество. Это почти обязательная процедура вступления в монахини. Но бывают и исключения.

Монахиня Онуфрия поясняет: “Можно всю жизнь прожить в монастыре трудницей, а можно сразу стать монахиней. Главное - собственное внутренее ощущение, сила веры”.

С мирской точки зрения, всех монахинь монастыря можно разделить на три категории. Первая - молодые насельницы. Обычно это девушки 18-25 лет. С малых лет они посещают храмы и монастыри. При достижении совершеннолетия будущие монахини находят духовных отцов и принимают постриг.

Почему они покидают мирскую жизнь - вопрос сложный. Это тайна монашества. Молодые монахини - самый опасный для Пустыни контингент. Они легче могут впасть в искушения. Есть случаи, когда молодые монахини уходили из монастыря, выходили замуж и переставали посещать храм. Поэтому Священный Синод Русской православной церкви принял решение, что постриг могут принимать женщины, достигшие 30-летия.

Нужно понимать, что уход в монастырь - шаг очень смелый и крайне решительный. Человек меняет свою жизнь в корне, иногда не подозревая, что ждет его за оградой Пустыни. Монахиню может начать “ломать” спустя даже 10 лет немирской жизни. Это становится настоящей личной трагедией: женщина ожидает от монашества чего-то определенного, а получает совсем иное.

Уход из Пустыни - дело незапрещенное. “Наши ворота открыты , - говорит игуменья Георгия , - но что же делать, если ты дал клятву перед Богом?”

Вторая категория монахинь - люди, которые пришли в Пустынь после жизненной трагедии. Например, заболели или вели неправильный образ жизни и решили исправиться. Таких монахинь много: бывшие осужденные, женщины легкого поведения и т. п. Они - одни из самых религиозных. Никто из них не рассказывает о своем непростом прошлом и никто не задает лишних вопросов. И так все понятно, без слов.

Третья категория - пожилые монахини. Они принимают постриг на закате жизни. Некоторые становятся схимонахами (т. е. теми, кто не выполняет послушаний и только молится в своей одинокой келье). Престарелые монахини самые спокойные. Но и они иногда не выдерживают искушений. 70-летняя соседка по келье уехала из Пустыни в другой монастырь (оптинское подворье) без объяснения причин.

Полномочия насельниц Пустыни крайне регламентированы. Мать Мария отвечает за ризницу, мать Амвросия - за келарь в трапезной, мать Пелагия заведует складом, мать Онуфрия отвечает за “гостиничное хозяйство”, мать Иосафа - главный “рыбак”, мать Домна - монастырский врач. Монах должен уметь всё. Но в Пустыни никто не вторгается на “чужую” территорию, не выполняет чужих функций.

Монахини ведут правильный образ жизни. Они не выпивают, не курят, соблюдают посты (почти 240 дней в году). Местное население полагает, что насельницы перебираются на другую сторону озера и пускаются во все тяжкие. Это не так. Монахиням (которые, правда, позволяют себе купаться в рясах в Святом озере) попросту некогда заниматся распутством. Они работают по 6 дней в неделю. Если нет дел, они молятся, читают акафисты, выполняют другие послушания (например, одна из монахинь перед выходом из кельи должна 300 раз прочитать Иисусову молитву).

В воскресенье - длительная служба до часу дня. Воскресным вечером монахини спят перед тяжелой трудовой неделей.

Праздники, конечно, случаются: Пасха, например, или День Петра и Павла. В праздничные дни работать запрещено, но и выходить за территорию Пустыни не разрешается. (“Чтобы не искушаться”, - рассказывают насельницы). В праздники прибывают паломники. Им разрешено находиться в монастыре только три дня. Хотя есть исключения. Людей, которые давно ездят в Пустынь, монахини принимают как родных. Им позволено находиться в Пустыни даже несколько недель. (Зачастую паломники вызывают раздражение. Ощущаешь, что к ним относятся чуть ли не радушнее, чем к тебе, с ними не так суровы.)

Еженедельно монахини обязаны исповедоваться и причаститься. Перед причастием - обязательный трехдневный пост. Во время постных дней монахини стараются не разговаривать. Каждая из них этот трудный момент переносит по-разному. “В постные дни у нас случаются конфликты , - рассказывает мать Мария. - В это время наиболее велики искушения. Многие монахини не выдерживают и срываются”.

Взаимоотношения с местным населением и монахинями - вопрос неоднозначный. Храм Пустыни регулярно посещают прихожане. Монахини ходят в гости к больным и немощным верующим. Насельницы скупают у местных грибы и ягоды для собственных нужд. Для тех, кто в Бога не верит, путь на монастырскую территорию практически закрыт. Монахини могут рассказать много неприятных историй о неверующих, живущих в поселке. Местное население, по словам насельниц Пустыни, занимается воровством. “Утащить” способны всё: и лопату с монастырского участка, и икону из храма.

Кроме того, некоторые жители, по мнению монахинь, “промышляют” колдовством. Напротив церковного алтаря в цветнике мать Ефрема регулярно откапывает мертвых куриц. Птица, умерщвленная перед стенами храма, считается мракобесием. Священники, служащие в Пустыни, отказываются причащать и исповедовать “колдунов”.

За оградой

Почему же ты покидаешь монастырь после трех месяцев пребывания? Понимаешь, что ты - человек все-таки мирской (хотя бы пока). Ты оказался не готов к неожиданному повороту судьбы. Монастырь - это очень тяжело, это не для всех. В конце концов вести себя праведно можно и в миру!

Что оставляешь за оградой Пустыни? Частичку себя - прошлого. С чем идешь в мир? С осознанием того, что жизнь - прекрасная вещь, в ней можно совершить множество хороших, добрых дел.

И еще. Приходишь к выводу: ты можешь или упасть, или подняться. Но в любом случае, наверху и на дне, надо оставаться человеком!

Жизнь афонских монахов: взгляд изнутри

Заведующий архивом и библиотекой русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне монах Ермолай (Чежия) — о том, как живут и молятся русские иноки на Святой Горе.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ВРЕМЯ И РАСПОРЯДОК ДНЯ

«На Афоне действует византийское время.Объяснить его очень трудно, — начинает свой рассказ монах Ермолай. — Когда заходит солнце, стрелки часов ставятся на полночь, но это дает разницу с московским временем летом 7 часов, а зимой — 3 часа. Поэтому трудно сказать, например: „Мы встаем в 3 часа“. В какие 3 часа?Все путаются».

Видимо, заметив непонимание, монах с улыбкой просит ручку и листок.В блокноте появляется солнце — главное и единственное мерило византийского времени.Монах Ермолай рассказывает, что с заходом солнца все монахи полуострова собираются в своих храмах на часовую службу, после которой расходятся по кельям и спят ровно пять с половиной часов.

С 6:30 утра по византийскому времени начинается так называемый келейный канон, определенный индивидуально каждому духовником монастыря, который длится в течение полутора часов.Такой духовный труд не обходится без чтения молитв, поклонов.

«Потом в 8 часов утра по византийскому времени (не путайте, в это время в России час ночи — зимой, летом — 4 часа) начинается служба, которая заканчивается большой литургией, потом все причащаемся, и после этого начинается трапеза», — рассказывает монах.

Трапеза на Афоне является продолжением богослужения.Один из монахов не прерывает молитвы на это время.Длится трапеза всего 10-15 минут. «Потом мы идем отдыхать где-то на час-полтора, после этого все выходим на послушание», — продолжает он. Исполнение послушаний занимает пять часов: с 14:00 до 19:00.

После рабочего дня — два часа личного времени, когда монахи могут погулять, ответить на письма родных, почитать, внести записи в дневник или поспать.С 21:00 в течение двух с половиной часов длится богослужение, которое также завершается трапезой.Затем монахи исповедуются и с заходом солнца вновь приступают к богослужению.

МЕНЮ МОНАХА

В основном монахи питаются овощами, фруктами, орехами, оливками, медом — тем, что дарит природа в средиземноморском климате.Монастыри закупают муку для приготовления хлеба, молочную продукцию.Монахи не употребляют мяса и лишь изредка едят рыбу.Пять дней в неделю монахи трапезничают дважды в сутки, а по средам и пятницам — в постные дни — по одному разу.

«Никаких животных мы не разводим, кроме мулашек, которые помогают нам в работе и для перевоза разных грузов в повседневной жизни. Все леса на склонах, и трактор туда заехать не может», — рассказывает монах Ермолай. На осликах перевозят инструменты для обработки земли, урожай и древесину.

ПОСЛУШАНИЯ МОНАХОВ

Когда монах попадает в монастырь, к нему присматриваются братия, духовник, настоятель.В зависимости от мирской профессии, навыков и способностей монаху даются послушания. Все послушания раздаются исходя из нужд братии: монахи готовят пищу, выращивают овощи, собирают фрукты и орехи, заготавливают дрова на зиму, изготавливают деревянную мебель, посуду, кресты, четки, делают заготовки для икон, шьют церковное облачение.

«Все необходимое для богослужений можно купить в наших лавках», — уверяет монах Ермолай. По его словам, 100 лет назад русский монастырь на Афоне славился своей швейной мастерской, которая обшивала весь полуостров.Иметь сейчас облачение из той мастерской считается большой удачей.Его до сих пор носят и реставрируют в Свято-Пантелеимоновом монастыре.Чем меньше монахов проживает в обители, тем больше послушаний каждому из них приходится выполнять.

До Первой мировой войны в Свято-Пантелеимоновом монастыре проживало более 10 тыс.монахов, сейчас — всего 105.Поэтому каждый из монахов выполняет три и более послушания.

Швейная мастерская. Фото начала XX века из архива Свято-Пантелеимонова монастыря.

ДОХОДЫ БРАТИИ

Общения между монастырями практически нет — каждая обитель представляет собой полноценный город, где изготавливается все необходимое для жизни. Еще примерно 100 лет назад афонские монахи ничего не покупали и не продавали, а заключали бартерные сделки, обменивая оливки и мед на муку и ткани. Теперь же многое, что производится на Афоне, продается.

Доход монастыря формируется из выручки от продажи оливок, оливкового масла, меда, церковной утвари, изготовленной монахами, аренды 15 га виноградников, оплаты паломниками диамонитириона — разрешения на посещение святой горы Афон, обязательного для всех гостей.

«Наш монастырь в 2014 году посетили 47 тыс. паломников, в прошлом году — чуть меньше, хотя до этого число всегда увеличивалось», — рассказывает монах Ермолай. Он уверен, что празднование 1000-летия русского монашества на Афоне и стабилизация в мировой экономике привлекут новых паломников. Нынешний экономический кризис, по словам монаха, на жизни монастыря пока не сказался.«Пока мы живем по инерции. Но если кризис затянется, скажется и на нас», — поясняет отец Ермолай.

РАСХОДЫ МОНАСТЫРЯ

Основные средства монахи тратят на покупку недостающих продуктов питания и техники.«Приходится покупать что-то, муку например, но все компенсируется — у нас до пяти тонн оливкового масла в год производится, до полутора тонн меда. На еду мы мизерную часть доходов тратим», — рассказывает монах Ермолай. Помимо этого, необходимо оплачивать телефон, а также услуги интернет-провайдера.

«Телефоном и интернетом пользуются те, для кого это необходимо для выполнения своего послушания. Например, в библиотеке у меня есть интернет, и я веду переписку с издателями, корректорами, а телефон мне понадобился для этой поездки», — объясняет монах Ермолай.

СВЯЗЬ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ

Раз в день на полуостров прибывает большой паром с паломниками и грузами, он же увозит завершивших паломничество и монастырские товары. Два раза в неделю приезжает почтальон: большинство монахов поддерживают связь с родными, отправляя письма, написанные на бумаге от руки.

«НАСИЛЬНО НИКТО НЕ ДЕРЖИТ»

Ежегодно Афон посещают десятки тысяч паломников, некоторые из них пополняют ряды монастырской братии.«В монастыре могут жить до тысячи человек. Лет 10 надо, я уверен, и все кельи будут заполнены», — делится монах, вспоминая, что 15 лет назад, когда он поселился на Святой Горе, были заняты только 62 кельи.

«За 15 лет, что я живу на Афоне, примерно 50 человек поселялись у нас, а потом уходили. Это нормально для любого монастыря, насильно никто никого не держит», — говорит монах Ермолай. Диамонитирион выдается паломникам всего на четыре дня, но по благословению духовника человек может остаться и на больший срок.

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРЯТ В ОБИТЕЛИ

Жители Афона говорят на самых разных языках, и все хотя бы на бытовом уровне могут изъясняться на греческом.В Свято-Пантелеимоновом монастыре большинство проживающих — русские, поэтому русский язык основной в обители, но есть и молдаване, украинцы, один немец и один грузин — наш собеседник.

Из-за большого числа паломников кажется, что ни о каком уединении и покое не может идти речь. Отец Ермолай поясняет: «На Афоне почти не говорят, чаще — шепотом. Все погружены в молитву».

МОНАШЕСКАЯ УСЫПАЛЬНИЦА

На Святой Горе существует традиция выкапывать из могил останки монахов через три года после их захоронения и переносить в специальную усыпальницу.Черепа хранятся отдельно от костей, на них пишут имя монаха и год смерти.Останки извлекают с целью увидеть, какого цвета кости усопшего.

На Афоне существует предание: если кости чистые и белого цвета с характерной желтизной, то монах обрел милость у Бога. Если цвет костей скорее желто-восковый, переходящий в светло-коричневый, то душа усопшего ближе к Богу.По словам отца Ермолая, он лично убедился в истинности этого верования.Создавая жизнеописания знаменитых старцев, он решил приложить к ним изображения останков.

Костница Пантелеимонова монастыря

«К моему большому удивлению и радости, все кости, соответствующие жизнеописаниям, были именно благодатного цвета.Причем такие кости составляют лишь 30% всей монастырской костницы.При виде таких благодатных глав вместо обычного страха и отторжения возникает чувство огромного уважения и благоговения.Хочется смотреть и смотреть на них, как на фактическое проявление истинной святости».

.jpg)

.jpg)