Средневековые европейские путешественники. Походы и путешествия средневековья

На ранних стадиях формирования туризма как социокультурной практики доминировали индивидуальные путешествия, многие из которых были уникальными и имели огромное значение для развития цивилизации. Во все времена находились люди, которых любознательность и стремление узнать новые страны и народы заставляли предпринимать длительные и опасные путешествия, подчас занимавшие много лет. Знаменитыми стали те путешественники, которые оставили записи и свидетельства о своих приключениях.

Таким великим путешественником по миру Востока в XIV в. был Ибн Баттута, происходивший из торговой и ученой семьи. В 1325 г. он отправился из Танжера в Северной Африке в традиционный для мусульманина хадж в Мекку и Медину, ушел с караваном на восток, прошел Триполи, Александрию, Каир и исчез. Вернулся в родной Танжер Ибн Баттута только через 25 лет бывалым странником. Он стал известен благодаря захватывающим рассказам о своих скитаниях при дворе марокканского султана. Очарованный необыкновенными историями султан даже назначил рассказчику специальное жалованье и предложил совершить новое путешествие в незнакомую Африку.

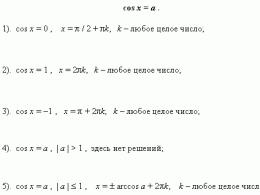

Ибн Баттута красочно описывал новые земли и необыкновенные обычаи людей в других странах. Он побывал в Иерусалиме, добрался до Дамаска, достиг Мекки и Медины, Багдада, тогдашнего центра исламского мира, а затем продолжил свой путь на восток до самого Китая (рис. 3.1). В рассказах этого путешественника отразился почти весь известный тогда нехристианский мир. Его странствия пролегали через Персию (Иран), Афганистан, Персидский залив и Восточное побережье Африки. Десять лет путешествий заняли Причерноморские степи, берега загадочной Волги с владениями Золотой Орды. Он побывал в Крыму, в торговой Кафе (Феодосии), добрался до Астрахани, Бухары и Самарканда, с караваном мехов прибыл в "страну чудес" Индию, где прожил почти девять лет и даже возглавил индийское посольство в Китай.

История путешествий Ибн Баттуты содержала описание множества опасностей и приключений: встречи с разбойниками, кораблекрушения, заключение в тюрьму, сражения с пиратами, женитьбы на красавицах, нежданные обогащения и потери. Фактически это было даже не путешествие, а бродячая жизнь любознательного и авантюрного по характеру человека. Он восхищался драгоценными камнями на Цейлоне, дворцами в Индии и Китае, освоил занятия моряка, торговца, дипломата, писателя. В рассказах этого путешественника предстают почти все мусульманские страны, восточные города. Он впервые описал императорский дворец

Рис. 3.1.

и строительство Великого канала в Китае, обычаи народов Индии, привычки чернокожих племен Африки. Это были настолько увлекательные рассказы, что султан Марокко повелел их записать в 1355 г. как "Подарок созерцающим о диковинах городов и чудесах путешествий". В XIX в. книга о путешествии Ибн Баттуты стала известна во Франции и вошла в европейскую культуру как средневековый памятник литературы путешествий.

Арабский мир славился и торговыми путешествиями. Арабские купцы уже в X в. добирались до Северной Африки и Средиземноморья, их корабли плавали по Красному морю и Индийскому океану. Путешествия были настолько распространены среди восточных народов, что знаменитый врач из Бухары Абу Али ибн Сина посвятил несколько глав своей книги о врачебном искусстве советам путешественнику и способам оказания помощи в дороге. В частности, советы касались осторожности к незнакомой пище, правил употребления воды в жарком климате, давались наставления для определения качества воды и первой помощи во время морских путешествий.

Такими же известными книгами о "великих путешествиях" стати книги венецианца Марко Поло о Китае и русского купца Афанасия Никитина "Путешествие за три моря" об Индии. Великий путешественник Марко Поло происходил из купеческой семьи Венеции, знаменитого центра средневековой международной торговли, города космополитического и активного, богатого па предприимчивых людей и постоянно принимающего иноземцев. Братья Николо и Маттео Поло в 1260 г. отправились в путешествие на Восток, через Константинополь в прикаспийские города. Через несколько лет братья Поло вернулись в Рим как посланцы империи монголов, которой тогда правил внук знаменитого Чингисхана. После неудачных переговоров в Риме братья снова отправились в путь по тому же маршруту, взяв с собой юного члена их многочисленного семейства – Марко. Так началось великое путешествие на Восток знаменитого путешественника Марко Поло, описанное им в сочинении "Книга о разнообразии мира". В течение 17 лет Марко Поло путешествовал по разным странам Востока в качестве посланника монгольского хана Хубилая. В его книге описываются большинство стран и пародов того времени: Бирма, Армения, Корея, Сибирь, Индия, Тибет. Путешественник описывает климат и облик различных территорий, обычаи и культуру населявших их народов. Книга была написана столь живо и повествовала о таких необычных вещах, что на несколько веков стала настоящим бестселлером у европейского читателя, а также источником сведений для ученых. Произведение Марко Поло дало европейцам первые сведения о далеком Востоке, в те времена – окраине известного мира. Кроме того, она послужила источником для составления первых карт азиатских территорий.

Великие путешественники в Средние века и раннее Новое время пускались в странствия на свой страх и риск. "Взгляд путешественника" на иные страны и народы составил целый пласт литературы приключений и путешествий. Начиная с XVI–XVII вв. между странами пролегают все более жесткие правовые границы. Правители и государственная власть все определеннее ограничивает передвижение людей на своей территории, а иноземцев – в первую очередь. Монастыри стали выдавать специальные документы паломникам, чтобы их не арестовали за бродяжничество. В 1548 г. в британском законодательстве впервые появилось слово "паспорт". В XVI в. разрешение на "заморское" путешествие можно было получить в Британии за довольно высокую плату.

Публикации раздела Литература

По следам средневековых путешественников

П уть длиною в несколько месяцев, опасности и несовершенство транспорта - все это не смущало древних путешественников средневековой Руси. Паломничества, посольства и деловые поездки были важной частью их жизни.

Много столетий назад у странников была своя, особенная философия путешествий. Филолог Юрий Лотман говорил, что земля одновременно воспринималась ими и как географическое пространство, и как место земной жизни, противопоставленное жизни небесной, а значит, получала несвойственное современным географическим понятиям религиозно-моральное значение. Проще говоря, существовали земли «грешные», путь в которые не сулил ничего хорошего - в первую очередь душе путника, и земли «праведные», в которые мысленно или физически стремились попасть люди прошлого.

Ездить, конечно, приходилось и туда, и туда. И вот как воспринимали свои поездки грамотные путешественники.

«Хождение игумена Даниила»

В XII веке монах Данил совершил паломничество в Иерусалим. Он стал первым русским, описавшим путешествие в Святую землю, а текст «Жития и хождения игумена Даниила» послужил образцом для всех последующих «путевых заметок».

Даниил скрупулезно описывает то, что видит на своем пути, начиная от святынь, которые находятся в посещаемых им городах, и заканчивая достопримечательностями. Путешественника интересует буквально все: их вид и состояние, устройство, размеры. Он не забывает упомянуть и расстояния между городами, и природные богатства местности.

«И родится на том острове мастичная смола, и вино хорошее, и плоды всякие».

Скорее всего, путешествие Даниила состоялось в 1104–1106 годах, к тому времени Иерусалим уже стал королевством, и нашему соотечественнику удалось познакомиться с первым правителем Святого града - королем Балдуином I.

«Пошел князь иерусалимский Балдуин на войну к Дамаску путем тем, к Тивериадскому морю, ибо там проходит дорога к Дамаску, мимо Тивериадского моря. Я узнал, что хочет князь идти путем тем к Тивериаде, пошел к тому князю, поклонился ему и сказал: «И я бы хотел пойти с тобою к Тивериадскому морю, чтобы походить по тем всем святым местам около Тивериадского моря. Бога ради, возьми меня, князь!» Тогда этот князь с радостью повелел мне пойти с собою и пристроил меня к своим слугам. Тогда я с радостью великою нанял под себя на чем ехать. И таким образом прошли мы места те страшные с воинами царскими без страха и без ущерба. А без воинов той дорогой никто не может пройти; одна только святая Елена путем тем ходила, а другой никто».

«Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли»

В конце XIV века диакон Игнатий, уроженец Смоленского княжества, вместе с епископом Михаилом и митрополитом Пименом отправился в Константинополь. Предполагал ли он, свидетелем скольких исторических событий ему придется стать, и догадывался ли, что больше никогда не увидит своей малой родины, о которой неоднократно вспоминал в «Хождении», мы точно сказать не можем.

Игнатий описывает не только свое путешествие, но упоминает о «распре некой» между митрополитом Пименом и московским великим князем Дмитрием Ивановичем (Донским), рассказывает о борьбе за престол между Калояном и Мануилом Палеологами и в конце концов повествует о венчании на царство Мануила II Палеолога («в лето 6900 месяца февраля 11»).

В своем тексте Игнатий передает для потомков ценную информацию о том, как выглядел Константинопольский ипподром и барабан купола Софийского собора.

«В тридцать первый день ходили на верх церкви святой Софии, видели 40 окон шейных, мерили окно со столпом, две сажени без двух пядей».

«Хождение Игнатия Смольнянина»

В Константинополе Игнатий пробыл до 1393 года, затем отправился в Иерусалим (1393-1395), а дни свои закончил на Афоне, оставив описание всех путешествий.

Фра Беато Анджелико. «Благовещение»

«Исхождение Авраамия Суздальского»

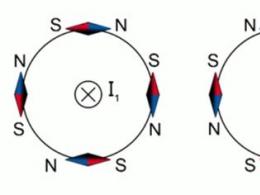

В 1437 году Авраамий, епископ Cуздальский, стал членом Русского посольства на Ферраро-Флорентийский собор (1438–1439). Русский посол был свидетелем католического богослужения и в подробностях описал мистерии «Благовещение» и «Вознесение», которые наблюдал в церквях Флоренции. Впечатления от увиденного легли в основу текста «Исхождения Авраамия Суздальского на осьмый собор с митрополитом Исидором в лето 6945».

«И еще создано весьма чудесно. И это устроено наверху за занавесами, от прежних дверей до средины церкви саженей двадцать пять великих. На этом месте создан мост каменный от одной стены до другой, на каменных же столбах, на высоте трех саженей, в ширину же две с половиной сажени. И этот мост постлан красивой поволокой. На постланном месте в левой стороне устроена кровать с господской постелью и одеялом. У кровати же этой в головах весьма чудные и дорогие подушки положены. На этом важном и чудном месте отрок благоразумный сидит, облаченный в дорогую и пречудную девическую одежду и венец. В руках книги держит и тихо читает и по всему подобию напоминает пречистую деву Марию».

Авраамия интересовала и игра актеров, и их одежда, и оформление сцены. Автор эмоционально, даже восторженно описывает происходящее, давая читателю ценные сведения об устройстве сценических машин, рисунках тканей, световых и шумовых эффектов:

«Во время подъема ангела сверху, от отца с великим шумом и непрерывным громом пошел огонь на ранее упомянутые веревки и на средину помоста, где пророки стояли. И назад вверх этот огонь возвращался и от верха прытко приходил книзу. И от этого обращения огня и от ударов вся церковь искрами наполнилась. Ангел же поднимался к самому верху, радуясь и помахивая руками туда и сюда и крыльями двигая.

Просто и ясно видно, как он летит. Огонь же обильно начинает исходить от верхнего места и по всей церкви сыплется с великим и страшным громом. И незажженные свечи в церкви от великого этого огня зажигаются. А зрителям и их портам нет никакого вреда. Дивное и страшное это зрелище.

Ангел же возвратился кверху в свое место, откуда спускался, огонь перестает и занавесы все по-прежнему закрываются. Это чудное зрелище и хитрое устройство видели в городе Флоренции, и сколько мог своим малоумием понять, то и описал это зрелище. Иначе и нельзя описать, так как это пречудно и несказанно. Аминь».«Исхождение Авраамия Суздальского на осьмый собор с митрополитом Исидором в лето 6945»

Купцы. Миниатюра из Лицевого свода. XVI век

Живость и красочность описания сделали текст «Исхождения» одним из самых популярных на Руси. Вплоть до середины XVII века «Исхождение» оставалось единственным памятником древнерусской литературы, повествующим о театральных представлениях.

«Хождение Афанасия Никитина»

Во второй половине XV века тверской купец Афанасий Никитин оказался в Индии. Похоже, что действительно «оказался», как свидетельствует он сам - «от многия беды». Текст Никитина - это набор путевых заметок, которые интересны не только тем, что отступают от жанра хождения, но и тем, что в корне меняют представление об Индии.

Долгое время на Руси Индию воспринимали как рай на земле: идеальную христианскую страну, где правит «царь и поп» в одном лице. Среди текстов, с которыми были знакомы средневековые читатели, можно найти «Сказание об Индийском царстве» - послание мифического индийского царя-христианина Иоанна византийскому императору Мануилу. В этом удивительном произведении, не противореча христианскому пафосу, описывается целый мир удивительных существ, населяющих далекие неизведанные земли.

«Я поборник православной веры Христовой. Царство же мое таково: в одну сторону нужно идти десять месяцев, а до другой дойти невозможно, потому что там небо с землею встречается. И живут у меня в одной области немые люди, а в другой - люди рогатые, а в иной земле - трехногие люди, а другие люди - девяти сажен, это великаны, а иные люди с четырьмя руками, а иные - с шестью».

«Сказание об Индийском царстве»

Столетие спустя (текст «Сказания» датирован XII веком, однако на Русь он попал в XIII или XIV столетии) Никитин воочию видит Индию, встречается с местными жителями, попадает в неприятные ситуации и, конечно, иначе описывает окружающих его людей и вещи.

«В Бидаре на торгу продают коней, камку, шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а из съестного только овощи, а для Русской земли товара нет. А здесь люди все черные, все злодеи, а женки все гулящие, да колдуны, да тати, да обман, да яд, господ ядом морят».

«Хождение за три моря»

Афанасий Никитин явно надеялся, что его «Хождение» прочтут на Руси, и активно маскировал некоторые щекотливые моменты, чтобы текст был доступен не всем. Здесь встречаются отрывки на тюркском и персидском языках, записанные кириллическими буквами. Таким образом «зашифрованы» не только наблюдения о стоимости рабов и женщин легкого поведения, но и тексты молитв, в которых есть заимствования из Корана, а также некоторые рассуждения о родине.

«Бог да сохранит! Боже, сохрани ее! Господи, храни ее! На этом свете нет страны, подобной ей, хотя эмиры Русской земли несправедливы. Да устроится Русская земля и да будет в ней справедливость! Боже, Боже, Боже, Боже!»

«Хождение за три моря»

«Сказание о Дракуле»

Следующий текст нельзя отнести к литературным памятникам, посвященным путешествиям. «Сказание о Дракуле» представляет собой древнейший образец оригинальной русской беллетристики, но не рассказать о нем здесь мы не можем.

Автором сказания мог быть дьяк Ивана III Федор Курицын, возглавлявший в 1482–1484 годах Русское посольство к венгерскому королю Матвею Корвину и молдавскому господарю Стефану Великому. Во время посольства дьяк записал ряд анекдотов, которые и составили основную часть повести. Именно благодаря этому тексту, по крайней мере в уме русского читателя, начал складываться образ румынского князя-изверга.

О Дракуле писали и многие другие путешественники. Но от зарубежных аналогов повесть Курицына отличает странная черта: рассказывая о зверствах своего героя, автор текста уточняет, что он беспощадно карает всякое преступление, кто бы его ни совершил, что в глазах русского посла было бесспорным благом.

«И так ненавидел Дракула зло в своей земле, что, если кто совершит какое-либо преступление, украдет, или ограбит, или обманет, или обидит, не избегнуть тому смерти. Будь он знатным вельможей, или священником, или монахом, или простым человеком, пусть бы он владел несметными богатствами, все равно не мог откупиться он от смерти, так грозен был Дракула».

«Сказание ο Дракуле»

Заграничные путешествия и паломнические поездки древнерусских писателей и летописцев

В средневековье продолжали развиваться экономические и культурные связи между различными странами Востока и Запада, Севера и Юга. Этому в немалой степени способствовали поездки писателей, путешественников, дипломатов и купцов. Однако основной побудительной силой, заставлявшей людей предпринимать далекие путешествия в чужие страны, были военные походы и торговля.

С VII в. н.э. арабы, проживавшие на Аравийском полуострове, стали распространять свою власть и свою веру, воинственную, "магометанскую", или мусульманскую религию – ислам (по-арабски – покорность) на огромной территории. На Востоке они завоевали все Иранское нагорье и Туркестан, к северу от Аравии – Месопотамию, Армянское нагорье и часть Кавказа, на северо-западе – Сирию и Палестину, на западе – всю Северную Африку. В 711 г. арабы переправились через пролив, который с этого времени стали называть арабским словом Гибралтар, и в течение нескольких месяцев завоевали почти весь Пиренейский полуостров.

Арабские купцы плавали по всем морям Старого Света, кроме северных, и исходили тропическую Азию, субтропические страны и страны умеренного пояса – Восточную Европу и Центральную Азию. Они проникли в африканские страны к югу от Сахары и перешли через экватор. Благодаря широко развитой торговле арабы дали средневековому миру ряд выдающихся путешественников.

Известным арабским путешественником был Сулейман, купец из Басры. Он совершил путешествие и Персидского залива через Индийский океан в Китай, посетив попутно Цейлон, Суматру, Никобарские острова. О своем путешествии Сулейман оставил записки, датируемые 851 н.э., в которых описал пройденный им маршрут и приключения, случавшиеся в городе.

На рубеже 9-10 вв. путешествовал по Передней Азии и Восточной Европе арабский писатель Ибн-Даста. Результаты своих странствий он изложил на арабском языке в историко-географической энциклопедии «Книга драгоценных сокровищ», в которой имеются ценные сведения о славянах.

В 921-922 гг. в качестве секретаря посольства, отправленного багдадским халифом Муктадиром по просьбе болгарского царя Алимаса к новообращенным в ислам «волжским булгарам» с целью укрепления их в исламе, участвовал Ахмед Ибн-Фадлан. Посольство прошло через иранское нагорье и Бухару в Хорезм, пересекло пустынное плато Устюрт и Прикаспийскую низменность и достигло столицы «волжских булгар». О своем путешествии Ибн-Фадлан написал книгу «Путешествие на Волгу», которая является одним из важнейших источников по средневековой истории Поволжья и Заволжья.

Из путешественников первой половины 10 в. выделяется багдадский араб Массуди (умер в Египте в 956 году), историк и географ. До нас дошли две его книги: «Золотые луга и алмазные россыпи» и «Сообщения и наблюдения», в которые вошли обширные материалы о природе, истории и этнографии посещенных им стран. Посетил же он все страны Ближнего и Среднего Востока, Среднюю Азию, Кавказ и Восточную Европу, а на юге – Восточную Африку до Мадагаскара включительно.

Около 20 лет странствовал по Передней Азии и Северной Африки палестинский араб Мукаддаси. Только в одном Индийском океане он прошел «около двух тысяч фарсахов» (около 11,5 тыс. км.), которые описал в своей книге «Лучшее наставление для познания климатов».

Выдающимся путешественником и ученым 12 века был Идриси (1100 – 1161). В юности он посетил Малую Азию, Англию, Францию, Испанию. Образование получил в Кордове.

Идриси был приглашен сицилийским королем – норманном Рожером II, страстным любителем всяческих географических новостей, в Палермо для составления географических карт.

Сицилийский король посылал в разные страны опытных путешественников и искусных художников, которые докладывали Рожеру о том, что им удалось увидеть, услышать и зарисовать.

В течение 15 лет Идриси занимался обработкой доставленных ему сведений. Итогом длительной работы стали сочинения Идриси «Развлечения истомленного в странствии по областям» с 70 картами, и «Сад приязни и развлечение души» с 73 картами.

Однако самым выдающимся арабским путешественником 14 века был странствующий купец Ибн-Баттута (1304 – 1377), бербер по происхождению.

В 1325 году Ибн-Баттута отправил по суше из Танжера в Александрию Египетскую, посетил Сирию, Западную Аравию, Ирак и Йемен, побывал в столице Золотой Орды – Сарай Берке. Он был в Константинополе, Хорезме, Ургентче, Бухаре, Самарканде, Индии, Китае, плавал на Цейлон и Мальдивские острова. В 1354 году Ибн-Баттута закончил путешествие и продиктовал описание своих странствий, целиком полагаясь на свою память за 25 лет путешествий он прошел по суше и по морю около 120 тыс. км. Неутомимый путешественник посетил мусульманские страны и владения в Европе и Византии, Северную и Восточную Африку, Переднюю и Среднюю Азию, Индию, Цейлон и Китай.

Книга «Путешествие Ибн-Баттуты» переведена на ряд европейских языков. Она содержит огромный исторический, географический и этнографический материал, представляет большой интерес для настоящего времени для исследователей и путешественников.

Таким образом, арабские путешественники внесли весомый вклад в историю освоения и открытия новых земель, значительно расширили представления античных авторов об окружающем мире, познакомили Западную Европу с азиатским материком, продолжили и описали важнейшие торговые пути, способствовали сближению азиатской и европейской цивилизаций.

Если арабам мы обязаны первыми известиями о востоке и юге, то норманнам – сведениями о севере и Новом Свете.

Отважные мореходы – норманны были известны под разными именами – данов, аксаматов, викингов, гейдов, остманов, исторлингов ин нордлейдов.

Основными занятиями норманнов являлись скотоводство и рыболовство. В поисках рыбы и морского зверя они совершали далекие путешествия по северным морям.

Корабли норманнов были прочно построены из дубового и елового дерева. Знакомство с бурным Северным морем принуждало их строить не плоские корабли, какие плавали по Средиземному морю, а высокие, с палубой, баками и шканцами. Именно на судах подобного рода норманны предпринимали свои грабительские набеги до Константинополя в одном направлении и до Американского берега – в другом.

Несмотря на грабительский характер некоторых плаваний норманнов, их открытия и усовершенствования в морском деле, несомненно, оказали влияние на подготовку и проведение великих путешествий последующих мореплавателей.

Испокон веков славянские народы проявляли себя отважными путешественниками и мореплавателями. В письменных источниках, относящихся к нашей эре, говорится, что уже тогда славянам был освоен водный путь по Днепру. Из записей греческих историков видно, что русские в VI – VII вв. выходили по Днепру в Черное море и через Босфор и Дарданеллы – в Мраморное, Эгейское и Адриатическое моря.

К концу VIII и началу IX вв. создается государство с центром в Киеве. В это же время русскими людьми был освоен знаменитый путь "из варяг в греки", соединяющий Черное и Балтийское моря.

Существовал и другой водный путь, идущий из Новгорода и Киева на Волгу.

Предки славян на своих ладьях плавали также по Балтийскому морю, выходили в Атлантический океан и через Гибралтарский пролив проникали в Средиземное море. Следы древних славянских поселений найдены даже в Англии.

В X–XI вв. Русь из-за своего географического положения являлась центром пересечения торговых путей между Западом и Востоком. В результате походов русских князей Олега (911) и Игоря (944) на Царьград были заключены торговые договоры с Византией.

В связи с принятием христианства на Руси (988) получили распространение «хождения» русских людей в «святую Землю».

Таким образом, развитие торговых отношений Древней Руси с соседними странами и паломничества к «святым местам» способствовали складыванию надежных маршрутов следования торговых караванов и путей паломников, созданию постоялых дворов с местами ночлега и питания, образованию своеобразной системы сервиса, напоминающей современную туристскую.

Вскоре после открытия Америки норманнами Европа была вовлечена в крестовые походы, продлившиеся почти два столетия.

Наиболее массовое перемещение людей в средневековой Европе происходило во времена крестовых походов, которые предпринимались европейскими монархами, рыцарями и купцами с целью захвата чужих богатств и территорий. Следом за ними шли на Восток священники и паломники в сопровождении множества нищих.

Еще в древности началась борьба за завоевание стран Передней Азии (особенно Сирии и Месопотамии), а также за овладение Египтом. Эти страны являлись одним из богатейших и культурнейших районов тогдашнего мира. Через них пролегали пути международной торговли. За господство в этих странах вели борьбу Византия и Иран. В конце XI в. в борьбу вступили и феодальные государства Западной Европы.

Крестовые походы в страны Восточного Средиземноморья, происходившие под видом религиозного мероприятия, начались в конце XI в. и продолжались с перерывами до конца XII в.

Каково же значение крестовых походов? Они имеют не только общеисторический интерес (как выражение идей и настроений умов в известный период средневековой истории), но и познавательный. Они богаты внешними факторами и результатами, которые хотя были куплены весьма дорогой ценой, но существенно повлияли на духовное развитие европейских народов. Тогда западные европейцы впервые большими массами поднялись со своих мест, чтобы познакомиться с неизвестными им народами и странами. Они частично усвоили их нравы и обычаи, частично передали им свои понятия и воззрения. На Востоке перед европейцами открылся новый мир с совершенно незнакомыми и чуждыми им понятиями, образом жизни и политическим устройством. Рассказы и описания увиденного и услышанного составили богатую литературу, которая с живым интересом читалась в монастырях и рыцарских замках.

Мусульманский Восток оказал немалое влияние на различные стороны жизни западноевропейского общества – на его материальную культуру, быт и многое другое.

Например, в XII – XIII вв. в Западной Европе по примеру мусульманских стран начали сеять гречиху и рис, выращивать арбузы, абрикосы и лимоны, высаживать дамасскую розу. С этого же времени вошел в употребление неизвестный ранее европейцам тростниковый сахар (раньше в Европе единственным сладким пищевым продуктом был мед). В XII в. в Европе начали сооружать ветряные мельницы – их крестоносцы увидели в Сирии. Восточного происхождения использовались и некоторые ткани: атлас (по-арабски это слово означает красивый), муслин (от названия города Мосул), дамаст (от названия города Дамаск). С конца XI – XII вв. на Западе стали разводись почтовых голубей, которых давно уже использовали арабы. Много веков жители Западной Европы умывались только холодной водой, а платье носили до дыр. В восточных странах европейцы научились мыться в горячих банях и менять платье и белье.

Рыцари привезли из Сирии и Палестины щиты украшенные гербами, а также некоторые музыкальные инструменты, на которых во время битвы исполнялась военная музыка.

Дальнейшее развитие путешествий связано с монгольскими завоеваниями. В начале XIII в. монголы создали огромную империю, простиравшуюся от Дуная до Тихого океана, завоевав Русь, пройдя через Польшу, Силезию, Моравию, остановившись у границ Италии. В результате этих завоеваний были созданы обширные, относительно безопасные пути через Восточную Европу и Азию, которые стали использовать купцы, снабжая монгольских ханов и аристократию чужеземными предметами роскоши и драгоценностями, послы различных стран, стремившиеся первыми наладить дипломатические и другие отношения, чиновники, рассчитывавшие получить высокие должности при ставке великого хана, лазутчики, проникавшие с целью сбора военных и религиозных сведений и др.

Знаменитым путешественником средневековья был венецианский купец Марко Поло, который не только совершил путешествие из Европы в Золотую Орду, но и прослужил при дворе великого хана почти 25 лет.

Поло вернулся в 1295 г. в Венецию принял участие в войне с Генуей, был пленен и сидя в темнице, продиктовал рассказы о своих путешествиях товарищу по заключению пизанцу Рустичиано, которую назвал: "Книга Марко Поло о разнообразии мира»

"Книга" Марко Поло рассказывает о путешествии, которое, по определению крупнейшего мирового авторитета в области истории географических открытий немецкого ученого Р. Хеннига, "среди всех средневековых путешествий, несомненно, по праву считается самым замечательным и поистине выдающимся событием".

Говоря о путешествиях в эпоху средних веков, нельзя обойти вниманием "хождение" русского купца Афанасия Никитина в Индию, который среди первых русских землепроходцев и мореплавателей, побывавших в далеких странах занимает почетное место. Он посетил страны Передней Азии через 200 лет после М. Поло и морем прошел от Ормуза до Индостана, побывав во внутренних районах Индии, где до него не ступала нога европейца.

Находясь почти четыре года в Индии, А. Никитин свой пытливый ум и наблюдательность направил на изучение различных сторон жизни и природы загадочной в то время индийской земли. Свои наблюдения он изложил в записях, известных под названием «Хождение за три моря» – Каспийское, Черное, Аравийское.

Таким образом, в X – XIV вв. получили дальнейшее развитие походы и путешествия. Их осуществляли русские, византийцы, арабы, норманны, а во времена крестовых походов – представители европейских народов. В связи с принятием христианства на Руси в Палестину к святым местам хлынул поток русских паломников.

Походы и путешествия X-XIV вв., несомненно, подготовили почву для эпохи географических открытий.

1.4. Путешествия и открытия в XV–XVI вв.

Процесс разложения феодализма и возникновения капиталистических отношений в Европе был ускорен в связи с освоением новых торговых путей и открытием новых стран в XV–XVI вв., положивших начало великим географическим открытиям.

Еще в начале XV в. в ряде приморских стран появилось стремление к дальним плаваниям, целью которых было открытие прямого морского пути к "Индиям", т.е. к странам Южной и Восточной Азии, которые считались родиной пряностей и якобы изобиловали золотом. Благородного металла требовали как вставшие на буржуазный путь развития города, так и развивающаяся торговля не только между европейскими, но и внеевропейскими государствами. Однако западноевропейцам в результате турецких завоеваний в Аравии и Малой Азии становилось все труднее пользоваться старыми восточными, комбинированными сухопутными и морскими путями, ведущими к Южной и Восточной Азии. Начались поиски других путей – южных – вокруг Африки, и западных – через Атлантический океан. Поисками южных путей занялась Португалия, которая в XV в. представляла на европейском континенте сильную морскую державу, заинтересованную в дальнейшей морской экспансии.

В это время больших успехов достигло португальское кораблестроение. Начиная со второй половины XV в., португальцы становятся учителями кораблестроительного дела, как и мореходства для западноевропейских народов, удерживая это первенство до последней четверти XVI в.

В XV в. португальцы создали легкий парусник – каравеллу – трехмачтовый корабль особой конструкции, оснащенный большим количеством прямых и косых парусов, со сравнительно острыми обводами корпуса. Португальские каравеллы отличались высокими мореходными качествами: они были легки, быстроходны (при попутном ветре – до 22 км в час), свободно маневрировали, при неблагоприятном ветре хорошо лавировали, поворачивая к ветру то одним, то другим бортом, как будто у них были весла. Они казались незаменимыми "для открытий", т.е. при плавании у неразведанных или совершенно неизвестных берегов, но плавание на них было далеко не безопасным.

Благодаря тому, что были улучшены компас и мореходные карты (портуланы), португальцы усовершенствовали заимствованный у арабов угломерный инструмент, при помощи которого вычислялись положения светил и широта. В конце XV в. были изданы таблицы движения планет, облегчившие вычисление широты в море, благодаря чему значительно возросла безопасность движения.

Народы Азии – индийцы, китайцы, малайцы и арабы – в течение средних веков добились значительных успехов в области географических знаний, в развитии мореплавания в Индийском и Тихом Океанах и в искусстве судовождения. Это имело важное значение для географических открытий европейцев в Азии, Африке и их экспансии на территории данных материков.

Такой была обстановка в мировом мореплавании накануне великих географических открытий. То обстоятельство, что именно Испания первая выслала в западном направлении маленькую флотилию X. Колумба, объясняется условиями, которые исторически сложились в этой стране в концу XV в.

Одним из этих условий было усиление в последней четверти XV в. испанской королевской власти, ранее ограниченной. В 1469 г. Кастильская королева Изабелла вышла замуж за наследника арагонского престола Фердинанда, который через 10 лет стал королем Арагона. Так произошло объединение двух самых крупных государств Пиренейского полуострова – Кастилии и Арагона и возникла испанская монархия. В начале 1492 г. испанские войска вступают в Гранаду. Закончился восьмивековой процесс реконкисты – обратного отвоевания христианскими государствами пиренейских стран, захваченных в 711 году мусульманами – маврами.

Стремление к лидерству на европейском континенте толкало королевскую власть к расширению территории монархии, добычи золота и рабов. Этого можно было достичь в результате военных действий или открытия новых земель. Возможность последнего и предоставил Изабелле и Фердинанду итальянец Христофор Колумб.

Х. Колумб родился в октябре 1451 г. в Италии, недалеко от Генуи. Его отцом был ткач Доминико Коломбо, матерью – Сусанна Фонтанороза. Доминико был небогатым человеком и не имел даже собственного дома, а арендовал жилье в Генуэзском монастыре Санто-Стефано.

Колумб совершил четыре плавания, в результате которых положил начало открытию материка – Южная Америка и перешейков Центральной Америке. Им открыты все Большие Антильские острова – Куба, Гаити, Ямайка и Пуэрто-Рико, центральная часть Багамского архипелага, большинство Малых Антильских островов от Доминики до Виргинских включительно, а также Тринидад и ряд мелких островов в Карибском море.

Иными словами, Колумб открыл все важнейшие острова американского Средиземноморья и положил начало открытию двойного западного континента, который позднее получил название Америки.

Известие об открытии Колумба вызвало в Португалии большую тревогу. Португальцы считали, что испанцы нарушили их право владеть всеми землями к югу и востоку от мыса Бохадор, подтвержденное ранее папой римским, и опередили их в достижении Индии; они даже готовили военную экспедицию для захвата открытых Колумбом земель. Чтобы разрешить этот спор, Испания обратилась к папе. Специальной буллой папа благословил захват Испанией всех открытых Колумбом земель.

В сложившихся условиях португальцы поспешили с открытием морского пути в Индию. Летом 1497 года португальский король Мануэль I назначил руководителем экспедиции в Индию молодого придворного Васко да Гама.

Им был открыт морской путь из Западной Европы в Индию и Восточную Азию. Вместе с этим открытием посредством захвата была создана огромная колониальная империя Португалия, простиравшаяся от Гибралтара до Малаккского пролива.

С этого времени вплоть до прорытия Суэцкого канала в 60-х гг. XIX в. морской путь вокруг Южной Африки был главной дорогой, по которой велась торговля между странами Европы и Азии и проходило проникновение европейцев в бассейны Индийского и Тихого океанов.

Новый план большой экспедиции с целью поисков юго-западного прохода в Тихий океан и достижение Азии западным путем предложил испанскому королю Ф. Магеллан.

29 сентября 1519г. Магеллан отплыл из Сан-Лукара. Флотилия Магеллана состояла из пяти кораблей. Четверо из пяти капитанов и почти все кормчие были португальцами. В составе экспедиции из 265 человек было 37 португальцев, 30 итальянцев, 19 французов, несколько фламандцев, немцев, сицилийцев, англичан, негров и представителей других национальностей.

Корабли вышли в открытое море и взяли курс на юго-запад. 21 декабря Магеллан достиг пролива, позже названного его именем. Пройдя пролив, путешественники увидели перед собой безбрежный океан, который Магеллан назвал Тихим.

Магеллан завершил дело, начатое Колумбом: он достиг западным путем азиатского материка и Молуккских островов, открыв новый морской путь из Европы в Азию. Это было первое в истории человечества кругосветное плавание; оно неопровержимо доказало шарообразную форму Земли и нераздельность океанов, омывающих сушу.

Таким образом, путешествия и открытия XV–XVI вв. значительно расширили представления людей об окружающем их мире, а кругосветное плавание Магеллана стало практическим подтверждением шарообразности Земли. Великие географические открытия способствовали не только формированию мирового рынка, но и развитию международных дипломатических и культурных связей, складыванию постоянных водных и сухопутных маршрутов между континентами, ставших впоследствии туристскими.

1.5. Путешествия и открытия во второй половине XVI–XVIII вв.

Открытие Нового Света, морского пути в Индию и первое кругосветное путешествие чрезвычайно расширили географический горизонт человечества. Все эти открытия произвели революцию в мировоззрении людей того времени.

Преобладающим типом путешественника второй половины XVI–XVIII вв. являлись коммерсанты – искатели приключений и авантюристы. Иногда к ним присоединялись миссионеры. Однако в это же время появляется и новый тип путешественника, руководимого не только узкокорыстными интересами, но и любовью к науке. Постепенно этот тип путешественника становится преобладающим, и благодаря труду, энергии таких путешественников и исследователей людям удалось приобрести в наши дни действительно научное познание о поверхности Земли.

Несмотря на договор о разделе сфер влияния между Португалией и Испанией, моряки и купцы других стран Европы в поиске наживы и богатства стали проникать в неисследованные части земного шара. Так, английские и французские мореплаватели исследовали восточную часть Северной Америки, а голландцы в результате плаваний, совершенных в течение XVII в., открыли Австралию, скудные сведения о которой имелись еще у античных авторов.

Открытие Америки и путешествия по Африке вызвали у англичан желание найти через Северный Ледовитый океан ближайший путь в Китай и Восточную Индию. По совету знаменитого мореплавателя Кабота общество лондонских купцов снарядило в 1553 г. три корабля под начальством капитанов Виллоби, Ченслера и Дурфорта. Корабли Виллоби и Дурфорта погибли в Баренцевом море. Ченслер вошел в Белое море и достиг устья Двины. Узнав, что случайно открытый берег принадлежит России, он попросил быть допущенным ко двору царя. В Москве Ченслер был принят Иоанном IV, которому предъявил грамоту своего короля Эдуарда VI с приглашением к дружбе и торговым связям с Англией.

Таким образом, в результате экспедиции англичан между Россией и Англией были налажены не только торговые, но и культурные связи, которые в дальнейшем получили широкое распространение.

Российские мореплаватели и путешественники внесли свой весомый вклад в открытия второй половины XVI–XVIII вв., двигаясь преимущественно на юго-восток Азии (Средняя Азия, Монголия, Китай), и северо-восток (Сибирь и Дальний Восток).

Большое познавательное значение для современников имели торгово-дипломатические поездки русских людей в XVI–XVII вв. в страны Востока, обследование кратчайших сухопутных маршрутов для сообщения с государствами Средней и Центральной Азии и Китаем. Это посольства И. Хохлова, А. Грибова, И. Петлина и др.

Поход Ермака (1581-1584) привел к падению Сибирского ханства и присоединению Западной Сибири к Русскому государству.

Продвигаясь на восток в тайгу и тундру Восточной Сибири, россияне открыли одну из крупнейших рек Азии – Лену (экспедиция Пенды).

Выдающимся событием той эпохи явилось открытие в 1648 г. пролива между Америкой и Азией, сделанное Дежневым и Алексеевым.

В течение 1643-1651 гг. состоялись походы русских отрядов В. Пояркова и Е. Хабарова на Амур, добывших ряд ценных сведений об этой не изученной европейцами реке.

Путешествия русских за границу и иностранцев по России составляют важную часть в истории путешествий XVII–XVIII вв.

Первая официальная попытка знакомства русских с Европой произошло при царе Борисе Годунове, когда по его приказу были отправлены пять молодых дворян для обучения в Любек, шесть – во Францию, четыре – в Англию. Однако только один из них возвратился на родину.

В XVIII в. благодаря деятельности Петра 1 проводятся встречи ученых натуралистов, историков, в связи, с чем постоянно растет число русских туристов за границей. При Петре 1 путешествия становятся средством образования, любимым занятием для зажиточных людей.

Конец XVIII в. ознаменовался несколькими известными путешествиями вокруг света. К числу таких плаваний совершенных французскими и английскими моряками, относится путешествие вокруг света Бугенвиля в 1766 г. и командора Байрона в 1764-1766 гг. Следует отметить и три плавания вокруг света Джеймса Кука (1768-1771, 1772-1775 и 1776-1780).

Все три плавания важны еще и потому, что в них впервые принимали участие натуралисты разных специальностей, собравшие обширный научный материал.

Таким образом, на протяжении второй половины XVII-XVIII вв. благодаря смелым экспедициям мореплавателей и путешественников многих стран была открыта и исследована большая часть земной поверхности, моря и океаны, омывающие ее. Были проложены важнейшие морские пути, связывающие материки между собой.

В результате этих открытий расширились связи Европы со странами Африки, Южной и Восточной Азии и впервые были установлены контакты с Америкой. Торговля приобрела мировой масштаб.

Все это создавало предпосылки для массового перемещения людей с одних континентов на другие, готовило маршруты будущих туристских круизов.

1.6. Развитие путешествий в XIX – начале XX вв. Первые туристские организации

XIX в. характеризуется победой капиталистического способа производства во многих странах, развитием промышленности, транспорта, науки, разделом мира между великими державами и быстрой колонизацией открытых перед этим земель.

Начало XIX в ознаменовалось крупными морскими кругосветными путешествиями, в которых русским мореплавателям принадлежала главная роль во многих отношениях.

Только в первые три десятилетия XIX в в России были снаряжены пять больших кругосветных экспедиций. Мысль о снаряжении первой кругосветной экспедиции принадлежит знаменитому государственному деятелю канцлеру графу Н.П. Румянцеву.

26 июня 1803 г. Корабли «Нева» и «Надежда» под руководством капитан-лейтенанта И.Ф. Крузенштерна вышли из Кронштадта и отправились в кругосветное плавание, которое длилось три года и 12 дней.

И.Ф. Крузенштерн как руководитель экспедиции был принят царем Александром 1, который приказал вычеканить медаль в память первого русского кругосветного плавания и издать составленное путешественником описание маршрута с рисунками и картами. Книга И.Ф. Крузенштерна "Вокруг света" была переведена на многие европейские языки и поставила имя автора в один ряд с именами знаменитых ученых-путешественников.

За путешествием И.Ф. Крузенштерна последовали и другие плавания и путешествия. Дважды совершал кругосветные путешествия О.Е. Коцебу, плавал вокруг света В.М. Головнин, написав книгу "Путешествие вокруг света на шлюпке "Камчатка" в 1817–1819 гг.".

Всего в первой половине XIX в. русские совершили около 50 кругосветных и полукругосветных путешествий, которые завершили важный этап в истории мореплавания.

После окончания наполеоновских войн возобновили морские путешествия Англия и Франция. Французы сохранили свой интерес к Тихому океану и в первой половине XIX в. послали туда несколько экспедиций, среди которых были плавания под руководством Луи Де-Фрейсине (1817), Луи Дюппереля (1822), Жюля Дюмон-Дюрвиля (1825–1829 и 1837–1842) и др.

Из английских экспедиций первой половины XIX в. следует выделить по своим результатам экспедицию на корабле "Бигль" под командованием капитана Фиц-Роя, длившуюся с 1831 по 1836 г. В этой экспедиции принимал участие Чарльз Дарвин.

Главную роль в организации и руководстве путешествиями во многих странах стали играть географические общества, из которых первое было открыто в 1821 г. в Париже, второе–в 1828 г. в Берлине, в 1830 г. – в Лондоне, в 1845 г. – Русское географическое общество в Петербурге. Позднее возникли географические общества в научных центрах разных стран. Эти общества организовывали путешествия на малоисследованные материки.

Часть научных исследований, кроме географических обществ, взяли на себя министерства, колониальные ведомства, органы местного самоуправления, другие учреждения и научные общества. В результате этого во второй половине XIX в. в области изучения Земли ученые значительно продвинулись вперед. Ценой огромных усилий многочисленных путешественников-исследователей все меньше становилось белых пятен на карте мира.

Во второй половине XIX в. начинается новый этап путешествий, характеризующийся тем, что теперь морские экспедиции снаряжались не только для открытия новых земель, продолжения путей и изучения условий судоходства, но и для научных исследований мирового океана.

В течение XIX в. почти все морские страны в той или иной степени приняли участие в организации путешествий с целью исследования морей и океанов.

За многовековую историю путешествий, географических открытий, промышленного освоения новых территорий, расширения микрохозяйственных связей были собраны многочисленные научные и литературные материалы, отчеты и дневники. Они сыграли неоценимую роль в накоплении человеческих знаний в различных областях науки, культуры, техники. У многих людей появилась потребность увидеть новые районы и страны, познакомиться с жизнью и обычаями их народов. Все это послужило причиной возникновения особой формы путешествий – туризма.

Естественно, что процесс активизации хозяйственных связей не только увеличивал в огромных масштабах подвижность населения, но и сопровождался строительством дорог, благоустроенных гостиниц, ресторанов, созданием зон отдыха, лечения, изучением исторических и культурных достопримечательностей и т.д.

В то же время с появлением регулярного движения пассажирского транспорта, сети предприятий питания и мест размещения отпали многие элементы риска и трудностей, которые на протяжении многих веков были сопряжены с путешествиями. В значительной мере они превращаются в увеселительные и развлекательные поездки. В конце XVIII в. представителей имущих классов европейских государств, посещавших зарубежные страны из любопытства и с целью развлечения, стали называть "туристами". К началу XIX в. подавляющую их часть составляли аристократия и буржуазия.

Во второй половине XIX в. разрозненное туристское движение в Европе, представленное энтузиастами-одиночками, начинает приобретать определенные организационные формы. В 1857 г. в Лондоне возникло первое в мире объединение любителей путешествий в горах – Английский альпийский клуб. Английские альпинисты к середине XIX в. совершили уже немало восхождений на вершины Альп, стали частыми посетителями самых отдаленных участков этой горной системы и в значительной степени содействовали развитию туризма в странах Европы: Швейцарии, Австрии, Италии, Германии, Франции. Освоив Альпы, Английский альпийский клуб начал организовывать свои экспедиции и в другие горные районы мира: на Кавказ, Гималаи, Анды, горы Новой Зеландии и др.

Вслед за английским в 1862 г. появляется Альпийский горный клуб в Турине, преобразованный позже в Итальянский горный клуб; в 1863 г. учреждается Швейцарский клуб. К началу 90-х гг. XIX в. альпийские клубы возникли во многих европейских странах, а также в Соединенных Штатах Америки. Общее число членов достигло 120 тыс. Большинство клубов стали издавать свои журналы, посвященные горам и путешествиям в них. Первый такой журнал вышел в Лондоне в 1863 г. ("Альпийский журнал"). В 90-е гг. их насчитывалось более 30. Все европейские альпийские клубы не только способствовали организации путешествий в горные и другие районы, но и занимались их изучением, так как сведения о горах в XIX в. были еще крайне ограниченными.

Во второй половине XIX – начале XX в. национальный и международный туризм продолжал развиваться, вовлекая в свою орбиту новые страны. Однако по-прежнему туризм и экскурсии были доступны в основном представителям имущественных классов, которые совершали дорогостоящие поездки для отдыха, лечения и развлечения. В это время открываются национальные и международные курорты и центры туризма во Франции, Италии, Чехословакии, в горных районах Швейцарии.

Таким образом, туризм становится особой формой передвижения людей. Он развивался на основе путешествий и открытий, осуществляемых мореплавателями, исследователями, историками, географами и представителями делового мира, которые собрали и сделали достижением современных наций и народов многочисленные изыскания, наблюдения, описания, литературные, исторические и географические материалы, отчеты и дневники. Появление туризма стало возможным в результате коренных изменений в характере общественного производства, развития средств транспорта и связи, налаживания мирохозяйственных отношений в различных сферах.

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Историко географические формы развития туризма. Роль международных туристских организаций в развитии международного сотрудничества в сфере туризма

Лекции.. историко географические формы развития туризма..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Арабские путешественники средневековья(Ибн-Фаддан, Аль-Массуди, Идриси, Бируни, Ибн Батута)

Выдающимся путешественником XIV века считается купец Ибн-Батута. Ибн Баттута (Абу Абдаллах Мухаммад ибн Абдаллах ал-Лавати ат-Танджи ) (около 1304–1377) – арабский географ и путешественник. Он начал свои странствования в 1325 г. из Танжера, побывал в Египте, Западной Аравии, Йемене, Сирии и Иране, затем морем добрался до Мозамбика, а на обратном пути посетил Бахрейнские острова. В дальнейших своих путешествиях ибн Баттута посетил Крым, был в низовьях Волги и в ее среднем течении, пересек Прикаспийскую низменность и плато Устюрт и проследовал в Среднюю Азию. Оттуда через хребет Гиндукуш он вышел в долину Инда и несколько лет прожил в Дели. В 1342 г. он прошел через Индостан на юг, посетил Мальдивские острова, Шри-Ланку и морем прибыл в Китай. В Танжер ибн Баттута вернулся в 1349 г., вновь побывав на Шри-Ланке, в Сирии и Египте. В 1352–1353 гг. состоялось его последнее путешествие, во время которого он пересек Западную и Центральную Сахару.

Всего за 25 лет своих странствий он прошел по суше и по морю около 130 тыс. км. Эта книга, переведенная затем на ряд европейских языков, насыщена огромным географическим, историческим и этнографическим материалом, представляющим большой интерес и в наше время для изучения средневековой истории и географии посещенных им стран. Им составлено 69 карт, хотя и очень несовершенных, но имеющих большое значение для развития географических представлений того времени.

Основной труд: « Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах путешествий».

Ему удалось посетить Египет, Сирию, Ирак, Западную Аравию, Китай, Испанию, Индию, побывать в пограничных областях Малой Азии, и на Цейлоне. Написанная им книга «путешествия Ибн-Батуты» была переведена на разные европейские языки и имела большую популярность.

Ибн Баттута за 25 лет своих путешествий прошел по суше и морю около 130 тысяч км. Он посетил все мусульманские владения в Европе, Азии и Византии, Северную и Восточную Африку, Переднюю и Среднюю Азию, Индию, Цейлон и Китай, обошел берега Индийского океана. Он пересек Черное море и от Южного берега Крыма проехал к низовьям Волги и устью Камы. Бируни производил географические измерения. Он определил угол наклона эклиптики к экватору и установил его вековые изменения. Для 1020 г. его измерения дали значение 23°34"0". Современные вычисления дают для 1020 г. значение 23°34"45". Во время путешествия в Индию Бируни разработал метод определения радиуса Земли. По его измерениям, радиус Земли оказался равным 1081,66 фарсаха, т. е. около 6490 км. В измерениях участвовал Аль-Хорезми. При Аль-Мамуне была предпринята попытка замерить окружность Земли. С этой целью ученые измерили градус широты вблизи Красного моря, что составляет 56 арабских милей, или 113,0 км, отсюда длина окружности Земли равнялась 40680 км.

Путешественники, которые отправлялись на азиатские земли, могли рассчитывать там, на ночлег, еду, переводчиков и проводников. В Китае и Индии были построены сети дорог, где предоставлялись ночлег и еда. В качестве документов использовались устные или письменные рекомендации от лиц, которые ранее бывали в этих местах или же от тех, кто посещал родину путешественника.

Аль-Масуди Абуль-Хасан Али ибн-Хусейн (896–956) – арабский историк, географ и путешественник. Он был первым арабским историком, объединившим исторические и географические наблюдения в крупномасштабную общую работу. Аль-Масуди во время своих путешествий побывал в различных провинциях Персидской Империи, на Кавказе, в регионах, прилегающих к Каспийскому морю, в Сирии, Аравии и Египте. Аль-Масуди также упоминает в своих работах Киевскую Русь и Хазарию. Он побывал также на юге современного Мозамбика и сделал удачное описание муссонов. Аль Масуди принадлежит описание процесса испарения влаги с водной поверхности и ее конденсации в форме облаков.

Основные труды: « Промывальни золота и россыпи драгоценных камней» («Мурудж аззахаб ва ма’адин ал-джавахир»), «Книга предупреждения и пересмотра» («Китаб ат-танбих ва-л-ишраф»).

Реконструкция карты мира по Аль-Масуди

Ал-Идриси Идриси (Абу Абдаллах Мухаммед ибн Мухаммед ибн Абдаллах ибн Идрис аш-Шериф аль-Идриси аль-Хаммуди аль-Куртуби ас-Сакали ) (1100–1161 или 1165) – арабский географ, картограф и путешественник. Совершил путешествия по Португалии, Франции, Англии, Малой Азии, Северной Африке. Около 1138 г. переехал в Палермо, где жил при дворе сицилийского короля Рожера II (правил в 1130-1154). По его поручению создал карту известной в то время части мира (в виде серебряного плоскошария и на бумаге). На карте нашли место Скандинавия, Балтийское море, Онежское и Ладожское озера, реки Двина и Днепр. Волга раздваивается и впадает одновременно в Черное и Каспийское моря. Показаны реки Енисей, Амур, оз. Байкал, горы Алтай, Тибет, а также Китай и Индия. При этом он отрицал замкнутость Индийского океана. Землю Идриси делит на 7 климатов (10 частей в каждом климате). Книги Идриси, включающие описание всех климатов и карты к ним, – ценный источник по истории и исторической географии Европы и Африки; содержит интересные материалы по истории восточных славян, туркмен и некоторых других народов. Источниками для Идриси послужили личные наблюдения, а также сведения, почерпнутые им из рассказов путешественников, купцов, моряков, паломников, также труды ибн Хордадбеха, Якуби, ибн Хаукаля, Масуди и других арабских географов и путешественников.

Основной труд: «Развлечение тоскующего о странствии по областям» («Развлекательное и полезное пособие для тех, кто желает совершить кругосветное путешествие») («Нузхат аль-муштак фи-хтирак аль-афак»).

Реконструкция перевернутой карты Аль-Идриси

Ибн Фадлан (Ахмед ибн-аль-Аббас ибн Рашид ибн-Хаммад ) (около 870– около 925) – арабский путешественник и писатель. Ибн Фадлан в 921–922 гг. в составе посольства халифа Мухтадира совершил протяженное путешествие через Среднюю Азию, плато Устюрт, Прикаспийскую низменность, по Волге поднялся до г. Булгар (окрестности современной Казани). Он встречался с высокими златокудрыми русами, описал некоторые их обычаи, в том числе похоронную церемонию. Он был первым путешественником, давшим четкие точные сообщения о северных прикаспийских областях и Заволжье и правильно перечислил реки, пересекающие Прикаспийскую низменность. Для всех этих рек ибн Фадлан приводит названия, совпадающие или сходные с современными.

Основной труд: «Рисале» («Записка»).

В Средневековье люди путешествовали значительно реже, чем сейчас. Но при этом история каждого средневекового путешественника - это настоящий авантюрно-приключенческий роман.

Юлиан Венгерский , «Колумб Востока» - монах-доминиканец, отправившийся на поиски Великой Венгрии, прародины венгров. К 895 году венгры поселились в Трансильвании, но все еще помнили далекие земли своих предков, степные области к востоку от Урала. В 1235 году венгерский князь Бела снарядил четырех монахов-доминиканцев в путешествие. Спустя время двое доминиканцев решили вернуться назад, а третий спутник Юлиана скончался. Монах решил продолжить путь в одиночестве. В итоге, миновав Константинополь, пройдя вдоль реки Кубани, Юлиан достиг Великой Булгарии, или Волжской Болгарии. Обратный путь доминиканца пролегал через мордовские земли, Нижний Новгород, Владимир, Рязань, Чернигов и Киев. В 1237 году Юлиан Венгерский отправился в повторное путешествие, но уже в пути, достигнув восточных земель Руси, узнал о нападении на Великую Болгарию монгольских войск. Описание путешествий монаха стали важным источником в изучении истории монгольского вторжения в Волжскую Болгарию.

Гуннбьорн Ульфсон

. Наверняка вы слыхали про Эйрика Рыжего, скандинавского мореплавателя, первым поселившимся на берегах Гренландии. Благодаря этому факту многие ошибочно думают, что он же и был первооткрывателем гигантского ледяного острова. Но нет - до него там побывал Гуннбьорн Ульфсон, направлявшийся из родной Норвегии в Исландию, чье судно сильнейший шторм отбросил к новым берегам. Почти столетие спустя по его стопам отправился Эйрик Рыжий -путь его не был случайным, Эйрик точно знал, где находится открытый Ульфсоном остров.

Раббан Саума

, которого называют китайским Марко Поло, стал единственным выходцем из Китая, описавшим свое путешествие по Европе. Будучи несторианским монахом, Раббан отправился в долгое и опасное паломничество в Иерусалим в районе 1278 года. Выдвинувшись из монгольской столицы Ханбалык, т. е. нынешнего Пекина, он пересек всю Азию, но уже приблизившись к Персии, узнал о войне на Святой земле и изменил маршрут. В Персии Раббан Саума был радушно принят, а несколько лет спустя по просьбе Аргун-хана был снаряжен с дипломатической миссией в Рим. Сперва он посетил Константинополь и короля Андроника II, затем побывал в Риме, где наладил международный контакт с кардиналами, и в итоге оказался во Франции, при дворе короля Филиппа Красивого, предлагая союз с Аргун-ханом. На обратном пути китайский монах удостоился аудиенции новоизбранного папы римского и встретился с английским королем Эдуардом I.

Гильом де Рубук

, монах-францисканец, после окончания Седьмого крестового похода был направлен королем Людовиком Французским в южные степи - с целью установить дипломатическое сотрудничество с монголами. Из Иерусалима Гильом де Рубук добрался до Константинополя, оттуда до Судака и двинулся в сторону Азовского моря. В итоге Рубук пересек Волгу, затем реку Урал и в конце концов оказался в столице Монгольской империи, городе Каракорум. Аудиенции великого хана не дали особенных дипломатических результатов: хан предложил королю Франции присягнуть на верность монголам, но время, проведенное в заморских странах, не прошло даром. Гильом де Рубук подробно и с присущим ему юмором описал свои путешествия, поведав жителям средневековой Европы о далеких восточных народах и их жизни. Особенно его впечатлила несвойственная для Европы веротерпимость монголов: в городе Каракорум мирно соседствовали и языческие, и буддистские храмы, и мечеть, и христианская несторианская церковь.

Афанасий Никитин

, тверской купец, в 1466 году отправился в коммерческий вояж, который обернулся для него невероятными приключениями. Благодаря своему авантюризму Афанасий Никитин вошел в историю как один из величайших путешественников, оставив после себя проникновенные записки «Хождение за три моря». Едва лишь покинув родную Тверь, торговые суда Афанасия Никитина были разграблены астраханскими татарами, но это не остановило купца, и он продолжил свой путь - сперва добравшись до Дербента, Баку, потом до Персии и оттуда до Индии. В своих записках он красочно описал обычаи, нравы, политическое и религиозное устройство индийских земель. В 1472 году Афанасий Никитин отправился на родину, но до Твери так и не доехал, скончавшись под Смоленском. Афанасий Никитин стал первым европейцем, преодолевшим путь до Индии.

Чень Чен и Ли Да

- китайские путешественники, которые совершили опаснейшую экспедицию по Средней Азии. Ли Да был опытным путешественником, но он не вел путевых заметок и поэтому не так прославился, как Чень Чен. Два евнуха отправились в дипломатическое путешествие по поручению императора Юн-лэ в 1414 году. Им пришлось пересекать пустыню в течение 50-и дней и карабкаться вдоль гор Тянь-Шаня. Проведя 269 дней в пути, они достигли города Герата (что расположен на территории современного Афганистана), вручили дары султану и вернулись домой.

Одорико Порденоне

- монах-францисканец, посетивший Индию, Суматру и Китай в начале XIV века. Францисканские монахи стремились увеличить свое присутствие в странах Восточной Азии, для чего направляли туда миссионеров. Одорико Порденоне, покинув свой родной монастырь в Удине, проследовал сперва в Венецию, затем в Константинополь, а оттуда в Персию и Индию. Монах-францисканец много путешествовал по Индии и Китаю, посетил территорию современной Индонезии, добравшись до острова Ява, несколько лет жил в Пекине, а затем возвратился домой, миновав Лхасу. Скончался он уже в монастыре в Удине, но перед смертью успел надиктовать богатые подробностями впечатления от путешествий. Его воспоминания легли в основу знаменитой книги «Приключения Сэра Джона Мандевиля», которой зачитывалась средневековая Европа.

Наддод и Гардар

- викинги, открывшие Исландию. Наддод высадился у берегов Исландии в IX веке: он держали путь на Фарерские острова, но шторм привел его к новой земле. Изучив окрестности и не найдя там признаков жизни человека, он отправился домой. Следующим, ступившим на землю Исландии, был шведский викинг Гардар - он обошел на своем судне остров вдоль побережья. Наддод назвал остров «Снежная земля», а своим сегодняшним именем Исландия (т.е. «страна льдов») обязана третьему викингу, Флоки Вильгердарсону, добравшемуся до этой суровой и красивой земли.

Вениамин Тудельский

- раввин из города Тудела (Королевство Наварра, ныне испанская провинция Наварра). Путь Вениамина Тудельского не был таким грандиозным, как у Афанасия Никитина, но его записи стали бесценным источником информации об истории и жизни евреев в Византии. Вениамин Тудельский отправился из родного города в Испанию в 1160 году, миновал Барселону, путешествовал по южной Франции. Далее он прибыл в Рим, откуда, спустя время, выдвинулся в Константинополь. Из Византии раввин проследовал ко Святой земле, а оттуда в Дамаск и Багдад, обошел Аравию и Египет.

Ибн Баттута

славен не только своими странствиями. Если другие его «коллеги» пускались в путь с торговой, религиозной или дипломатической миссией, то берберского путешественника звала за собой муза дальних странствий - он преодолел 120 700 км исключительно из любви к туризму. Ибн Баттута родился в 1304 году в марокканском городе Танжер в семье шейха. Первым пунктом на персональной карте Ибн Баттуты стала Мекка, куда он попал, двигаясь по суше вдоль берегов Африки. Вместо того, чтобы вернуться домой, он продолжил путешествие по Ближнему Востоку и Восточной Африке. Добравшись до Танзании и оказавшись без средств, он отважился на путешествие в Индию: поговаривали, что султан в Дели невероятно щедр. Слухи не подвели - султан снабдил Ибн Баттуту щедрыми дарами и отправил с дипломатической целью в Китай. Однако по пути он был разграблен и, боясь султанского гнева и не смея вернуться в Дели, Ибн Баттута вынужден был скрываться на Мальдивах, попутно посещая Шри-Ланку, Бенгалию и Суматру. До Китая он добрался только в 1345 году, откуда направился в сторону дома. Но дома ему, конечно же, не сиделось - Ибн Баттута совершил небольшое путешествие в Испанию (тогда территория современной Андалузии принадлежала маврам и называлась Аль-Андалус), затем отправился в Мали, для чего ему потребовалось пересечь Сахару, а в 1354 году обосновался в городе Фес, где продиктовал все подробности своих невероятных приключений.

Наталья Полыця