Примеры демографической проблемы человечества. Реферат: Основные социально-демографические проблемы населения старших возрастов в России

Численный рост человечества и проблемы, с ним связанные - тема старая, как мир. Как бы там ни было, сегодня она снова вызывает пристальное внимание специалистов: демографов, социологов, экономистов, географов. Снова высказывается опасение по поводу неконтролируемого роста населения в развивающихся странах.

Так чем же грозят быстрые темпы роста населения Земли и как остановить “людскую лавину”?

“В конечном счете все будущее планеты Земли зависит от этого. Растет население, значит - увеличиваются и потребности во всем: в продовольствии и промышленных товарах, а значит, и в новых землях, во все больших количествах топлива, металла, растет вместе с этим и нагрузка на экологическую систему планеты; и если так будет дальше, нам не избежать катастрофы...” - такова была логика одной из первых моделей глобального развития, созданной в начале 70-х годов группой американских ученых под руководством Д. Медоуза.

Мы в это время бодро проповедовали “социальный оптимизм” - все уладится само собой, все утрясется, особенно в социалистическом мире. Другие точки зрения клеймились у нас как проявление “профессионального пессимизма” (как же так, остановить рост экономики?) или неомальтузианства (как же так, пытаться приостановить рост населения?). Своя логика была и в том, что книга Д. Медоуза не была переведена в СССР: она пришлась бы явно “не ко двору”.

В 1970 году ежегодный прирост населения Земли составлял 1,8%, и отсчет будущего велся по этому исходному показателю, но в 80-х годах он упал до 1,7%. Казалось бы, “мелочи”, но эти “мелочи” в абсолютных цифрах выражались уже в десятках и даже сотнях миллионов людей. Снижение общего прироста населения планеты отвечает прогнозам оптимистов, как будто бы подтверждает теорию демографического перехода, разработанную еще в 1945 году крупным западным демографом Фрэнком Ноутстойном. Согласно этой теории есть три стадии развития, на каждой из них связаны воедино рост населения, экономическое развитие и социальный прогресс. При этом Ф. Ноутстойн опирался на европейский опыт прошлого, полагая, что путь других регионов примерно таков же, различно лишь время перехода в следующую стадию. В соответствии с его рассуждениями существуют три стадии демографического перехода. Для первой из них характерны высокие показатели рождаемости и смертности (она уже пройдена практически всем человечеством). Вторая стадия характеризуется развитием экономики, прогрессом здравоохранения; при этом рождаемость остается высокой, а смертность резко снижается; в результате численность населения быстро увеличивается (на этой стадии сейчас находится большая часть стран “третьего мира”).

Наконец, на третьей стадии показатели рождаемости снижаются (стремление иметь много детей уменьшается и потому, что снижается детская смертность, и по этому что общество имеет другие экономические и социальные цели и задачи). Для этой стадии характерно примерное выравнивание показателей рождаемости и смертности. Она характерна для развитых стран Европы и Америки, а также для Японии. Социальный строй (капитализм-социализм) не имеет при этом никакого значения. Не случайно поэтому все попытки сформулировать “социалистический закон народонаселения” оказались бесплодными, а сейчас они кажутся и вовсе смешными.

Во многих странах “третьего мира” также происходит постепенное снижение рождаемости (они находятся где-то на переходе к третьей стадии). Кажется, все образуется как бы “само собой”, как и предсказывали “социальные оптимисты” у нас в прошлом. Эксперты ООН, занятые этой проблемой, считают, что настоящее и массовое снижение рождаемости в “третьем мире” произойдет после 2000 года и в этом случае население Земли стабилизируется примерно к 2100 году на уровне II млрд. человек. Эта цифра совпадает с прогнозом советского ученого С. Струмилина, данным еще в 30-40-х годах, когда не было намека на перелом тенденции рождаемости, когда все эти показатели росли.

Итак, значит, все в порядке и проблема “демографического взрыва” является вчерашней, надуманной и отнюдь уже не глобальной? Увы, это далеко не так. Крупный американский ученый Л. Браун справедливо отмечает, что мир 90-х годов следует делить на две группы стран: с неизменным или отсутствующим ростом населения и высоким уровнем жизни, и страны, где население продолжает быстро расти, а условия жизни ухудшаются.

Рекордсменом роста населения из всех континентов остается Африка (ежегодный прирост составляет около 2,8%, т.е. почти в 3 раза выше, чем в США, а внутри африканского континента - Кения, где годовой темп роста достигает 4,2%. Высоки темпы роста и на Ближнем Востоке (2,0%), на Индостанском полуострове (2,5%).

И если при ожидаемом в середине XXI века падении рождаемости население объединенной Германии будет меньше современного, то, по расчетам Л. Брауна, население, например, Нигерии (которое уже сейчас превышает 100 млн человек) стабилизируется где-то на уровне 532 млн человек. Народным традициям многоженства и многодетности в этой стране вполне соответствует и лозунг проводящейся здесь компании “одна женщина - четыре ребенка”. Демографическая политика сводится лишь к тому, чтобы не рожать раньше 18 лет и перестать после 35 лет. В 5 раз возрастет население бурно растущей Кении, страдающей от засух и голода Эфиопии и некоторых других государств.

В этом случае (запоздание “демографического перехода”) сценарий ближайшего будущего будет не так оптимистичен. Л. Браун называет его “блокированным переходом”. Такой вариант можно назвать и “социальной бомбой”: бурный рост населения в мире нищеты, голода, болезней, неграмотности лишь увеличивает потенциал людских бедствий и приведет к политическим взрывам.

Но даже и при благополучном сценарии демографическая проблема несомненно сохранит свою остроту. Она таит в себе и много неожиданных ситуаций - ведь мир XXI века видится совсем не таким, как сейчас... Население нынешнего “третьего мира” уже к 2025 году составит 83% всех жителей Земли, но, по всей вероятности, лишь островки этого мира будут благополучными в экономическом плане. Взрывоопасная сила противоречий возрастет.

Население мира будет моложе нынешнего по составу, а это уже само по себе осложнит социальные вопросы. “Омоложение” уже идет - в развивающихся странах молодежь составляет почти 60% населения, в том числе дети до 15 лет -40%. В одной только Мексике ежегодный приток новой рабочей силы составляет 1 млн. человек (при долге страны - более 100 млрд долларов). Население будет другим и по религиозному составу. Предстоит огромный взлет ислама: с 800 млн. мусульман в 1980 году до 4,4 млрд. в 2100 году. А христианство, доминирующее в современном мире, увеличит число своих сторонников всего лишь с 1,4 млрд. до 2,2 млрд. человек.

Общество XXI века будет еще более городским, повсеместно урбанизированным. И здесь возникнут новые соотношения: уже к 2000 году три из пяти крупных городов мира (более 15 млн человек) будут находиться в “третьем мире” - это Мехико (уже ныне 18 млн человек), Сан-Паулу и Калькутта. Здесь, видимо, появятся и неожиданные цифры, ибо “взрывная урбанизация” ведет к “трущобной урбанизации”. Американские авторы справедливо писали, что “Манила и Бангкок имеют больше общего с Токио и Вашингтоном, чем с собственным сельским хинтерландом”. Это же, понятно, относится и к Мехико, и к Сан-Паулу - островам современного мира 90-х годов в мире отсталости и нищеты. Взрывная урбанизация обостряет контрасты “третьего мира”. (В Индии, например, подсчитали, что ребенок, живущий в городе, имеет в 8,5 раза большие шансы поступить в университет, чем деревенский.)

Итак, главная предпосылка смягчения демографической проблемы - как можно скорее стабилизировать численность населения Земли. Как конкретно это сделать?

Частичный ответ на это дали итоги переписи 1990 года в Китае, переписи, которую проводили семь миллионов людей, переписи, число объектов которой превысило 1 млрд. (1180 млн.). Актуальность ее итогов определилась тем, что КНР довольно давно проводит демографическую политику, пожалуй, наиболее жесткую в мире, стимулирующую семью с одним ребенком. Стимулирующую самыми разными мерами: и агитационными (плакаты, лозунги), и техническими (расширение производства противозачаточных средств), и экономическими (всякие льготы однодетным семьям в городе и деревне - снижение налогов, добавки к зарплате и т. д.).

Официальная цель демографической политики КНР - снижение прироста населения до 1,5%, затем выход на 1% и стабилизация численности населения. Это очень важно, так как здесь каждый процент весит несравненно больше, чем в других странах (12 млн. человек). Достигнута ли она? Эта политика уже приносит свои результаты: за последние десятилетия сбор зерна в Китае вырос на 50%, тогда как население увеличилось всего на 8-10%. К сожалению, итоги переписи в 1990 году показали, что, несмотря на прогрессивные сдвиги в естественном движении населения, полностью добиться провозглашенной цели этой стране пока не удалось.

Более мягкую политику проводит Индия - здесь на плакатах изображена счастливая индийская семья - мать, отец и двое детей. Пока что ежегодный прирост здесь превысил 2%, и если так пойдет дальше, то в следующем столетии она обгонит Китай и станет первой страной в мире с населением 1,7 млрд. человек. Но, может быть, такие рубежи и не будут достигнуты: оптимизм вызывают недавние изменения в юго-восточном штате Керала. Там уже долгое время у власти стоят левые партии, которые провели ряд важных социальных преобразований - расширен круг лиц, получающих пенсии, хорошо поставлена система среднего образования. Керала стал самым грамотным штатом - здесь грамотны 70% населения, намного больше, чем в среднем по Индии. И результаты проявились уже в 70-х годах - прирост населения упал ниже рубежа в 2%. В этом, видимо, ключ к решению проблемы, и не только в Керале, но и везде в мире. А на КНР и Индию приходится сейчас 1/3 прироста населения Земли.

Продуманная пропаганда может как-то помочь делу, но к решительному повороту могут привести лишь самые серьезные социальные преобразования. Об этом говорит сам перечень стран, которые, ведя контроль за рождаемостью, не ограничились этим и пошли на большие затраты, подняли жизненный уровень, улучшили социальную обстановку и достигли заметного снижения роста населения-КНР, Индонезия, Южная Корея, Таиланд. В 60-80-х годах рождаемость там сократилась на 25-60%, в Тунисе за 10 лет она упала вдвое.

Были попытки подсчитать - какую долю в этих успехах составляют программы контроля, а какую социально-экономические преобразования. Т. Кинг из Международного банка реконструкции и развития подсчитал, что второй фактор дал 54% успеха. Может, эта оценка и не точна, но ясно другое - второй фактор является решающим.

Проблема снижения прироста населения носит глобальный характер. Причем она не “где-то там”, она касается бывшего Союза, ибо независимые государства Средней Азии находятся еще на второй стадии демографического перехода. Рекордные темпы прироста населения имеет Таджикистан - более 3%. Как в мире в целом, здесь самое важное - соотношение прироста населения и роста производства, если второе отстает - улучшения условий жизни людей быть не может, наоборот, еще сильнее обострятся проблемы жилья и занятости.

Демографическая политика не может быть стандартной, одинаковой и для стран СНГ, так как очень различны (а иногда прямо противоположны) и обстановка, и проблемы разных государств. Суверенные государства сами будут решать эти вопросы, чем скорее, тем лучше.

Демографическая проблема - одна из проблем века. Демографический кризис развитых стран привел к нарушению воспроизводства населения, к сокращению его численности. Демографы называют такой процесс депопуляцией. В развитых странах на долю детей до 14 лет приходится 24 %, а в странах Африки - 44 %, на долю пожилых людей старше 59 лет в Европе - 17 %, а в странах Африки - 5 % .

Демографический взрыв Африки, Азии, латинской Америки, с одной стороны, обеспечивает прилив свежих сил, рост трудовых ресурсов, а с другой - создает дополнительные трудности в борьбе с преодолением экономической отсталости, осложняет решение многих социалистических вопросов. Быстрый рост численности населения наступил во второй половине ХХ века. В наши дни абсолютный прирост населения Земли достигает 80 млн. человек, а в начале века составлял 10-15 млн. человек. По прогнозам ученых, к 2000 г. родится 6-миллиардный житель планеты. Ученые считают, что пик демографического взрыва позади.

Демографическая политика - регулирование воспроизводства населения - определяется демографической ситуацией в стране. Возраст является главным критерием при определении трудовых ресурсов. Численность активной части населения мира составляет 2 млрд. человек. Уровень грамотности, общего и специального образования, условия жизни, питания, здоровье, способность к восприятию нововведений являются показателями качества населения.

С целью решения демографической проблемы ООН приняла "Всемирный план действий в области народонаселения" Прогрессивные силы считают, что программа планирования семьи может содействовать улучшению воспроизводства населения.

Но одной демографической политики недостаточно. Главный путь решения демографической проблемы - изменение экономических и социальных условий жизни.

Глобальная демографическая проблема в наше время проявляет себя в таких аспектах и тенденциях, как:

- стремительный прирост населения (перенаселение территорий) в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки (свыше 80% по одним оценкам и около 95% по другим оценкам), для которых характерна низкая пространственная экономика;

- в большинстве стран Третьего мира отсутствует система контроля прироста населения и внятная демографическая политика;

- старение и депопуляция вследствие суженного воспроизводства населения (демографический кризис) в промышленно развитых странах, прежде всего, Западной Европы;

- неравномерность прироста населения в мировом масштабе;

- характерный в целом для планеты тип воспроизводства населения, когда снижение смертности не сопровождается соответствующим сокращением рождаемости.

Характерно, что чем ниже уровень экономического развития страны и качество жизни ее граждан, тем выше в ней рождаемость, и наоборот, по мере достижения национальной экономической системой высоких темпов роста наблюдается устойчивая тенденция к снижению рождаемости, а в обществе начинается преобладание лиц пожилого возраста (отношения обратно пропорциональной зависимости).

Напряженность демографической проблемы как глобальной вызвана ее экологической подоплекой: нынешний объем населения планеты более чем в 10 раз превышает предел народонаселения, который способна выдержать планета. Плотность и прирост населения опережают возможности и технологии аграрного производства удовлетворять растущие потребности в пропитании, а также перестройки на более интенсивную систему хозяйствования.

Причины нынешнего глобального характера демографической проблемы ученые усматривают в так называемом «демографическом взрыве» второй половины ХХ века, когда после Второй мировой войны сложились благоприятные условия для прироста населения и увеличения средней продолжительности жизни. Считается, что ежесекундно численность человеческой популяции на Земле увеличивается на 3 человека.

Демографический взрыв и неравномерность прироста населения по разным регионам ведет к обострению смежных глобальных проблем:

- демографического давления на окружающую среду;

- этнические и межкультурные проблемы (межэтнические и межкультурные конфликты);

- проблемы эмигрантов и беженцев;

- проблема нищеты, бедности и недостатка продовольствия;

- проблема урбанизации («трущобной урбанизации»);

- безработицу, деформацию в размещении производительных сил и т.д.

Демографическая проблема одна из самых острых и деликатных. Во-первых, до сих пор так и не разработан внятный и, самое главное, допустимый с правовой и этической точки зрения всеобщий механизм снижения темпов прироста народонаселения. Во-вторых, даже с финансовой точки зрения проблема трудно решаема в силу парадокса обратно пропорциональной зависимости между уровнем жизни в странах мира и уровнем рождаемости.

Предложения по разрешению демографической проблемы глобального мира обладают особой ценностью в силу ее сложной специфики. Мы будем благодарны пользователям нашего ресурса за новые статистические данные и аналитику, идеи, проекты и варианты решений в данном направлении.

Please enable JavaScript to view theВ сравнительно недавнем прошлом, еще до начала эры антибиотиков и при повсеместном распространении голода, человечество особенно не задумывалось о своей численности. И было отчего, так как постоянные войны и массовый голод уносили миллионы жизней.

Особенно показательной в этом плане оказались две Мировые войны, когда потери всех воевавших сторон превысили 70-80 миллионов человек. Историки считают, что погибло более 100 миллионов, так как действия японских милитаристов в Китае и по сей день не изучены в должной степени, хотя они убили огромное количество мирных жителей.

Сегодня другие глобальные проблемы. Демографическая проблема - одна из наиболее серьезных и важных среди них. Впрочем, не следует считать, будто бы резкое увеличение численности человечества началось исключительно в наши дни. В далеком прошлом также происходили резкие скачки численности населения отдельных стран, причем все эти процессы зачастую приводили к весьма серьезным последствиям в общемировом значении.

К чему приводит демографический взрыв?

Считается, что у резких всплесков численности населения все же есть положительная черта. Дело в том, что в этом случае целые страны «молодеют», снижаются затраты на медицину. Но на этом все хорошее заканчивается.

Резко возрастает количество попрошаек, многократно растут расходы на образование, количество выпускаемых из учебных заведений специалистов возрастает настолько, что страна попросту не может обеспечивать их трудоустройство. На рынке труда появляется огромное количество молодых и здоровых людей, которые готовы выполнять работу за весьма скромное вознаграждение. В результате стоимость их труда (и без того копеечная) падает до минимума. Начинается подъем преступности, грабежи и убийства быстро становятся «визитной карточкой» государства.

Комплексное видение проблемы

Кроме того, во многих регионах Центральной Африки население уже доведено до столь нищенского состояния, что большое количество детей, которые будут работать на поле или попрошайничать - единственное средство выживания для семьи. Подрастая, они пополняют ряды бесчисленных вооруженных формирований, которые продолжают загонять весь регион в еще больший хаос. Причина - отсутствие даже элементарной государственной поддержи социального оразвития, отсутствие любых источников официального дохода.

Прочие опасности перенаселения

Известно, что уровень потребления современной цивилизации во много тысяч раз превышает уровень нормальных биологических потребностей человека. Даже беднейшие страны потребляют больше, чем они это делали пару сотен лет назад.

Разумеется, что при резком увеличении количества населения, общем обнищании большей его части и полной неспособности государственных структур установить над всем этим хоть какое-то подобие контроля лавинообразно возрастает нерациональное потребление ресурсов. Следствием этого становятся многократно увеличившиеся сливы токсичных отходов кустарных предприятий, горы мусора и полное пренебрежение хоть какими-то природоохранными мероприятиями.

К чему все это приводит?

В результате страна оказывается на грани экологической катастрофы, а население - на пороге голодной смерти. Думаете, современные демографические проблемы начались только в последние годы? В той же Африке еще с середины 60-х годов в целых провинциях люди начали страдать от нехватки питания. Западные медикаменты позволили повысить продолжительность жизни, но ее общий уклад оставался тем же.

Рождалось много детей, требовалось все больше земли для их пропитания. А земледелие там и по сей день ведется подсечно-огневым методом. В результате гектары плодородной почвы превращались в пустыни, подвергаясь ветровой эрозии и вымыванию.

Это все - глобальные проблемы. Демографическая проблема (как можно заметить) характерна для переходных культур, которые получили резкий доступ к благам современной цивилизации. Перестраиваться они не умеют или не хотят, в результате чего возникают жесткие социально-культурные противоречия, которые могут привести даже к войне.

Обратный пример

Впрочем, в нашем мире есть немало стран, в которых демографическая проблема представлена с совершенно противоположного ракурса. Речь идет о развитых государствах, в которых проблема как раз таки в том, что люди репродуктивного возраста не желают создавать семьи, не рожают детей.

В результате на место коренных народов приходят мигранты, которые зачастую способствуют полному уничтожению всей социокультурной составляющей того этноса, который до этого проживал на этой территории. Конечно, это не слишком жизнеутверждающий финал, но без активного вмешательства и участия государства подобную проблему решить не удастся.

Как может быть разрешена демографическая проблема?

Так каковы пути решения демографической проблемы? Способы решения логическим образом вытекают из причин явления. Во-первых, нужно в обязательном порядке повышать уровень жизни населения, улучшать медицинское его обслуживание. Известно, что в бедных странах матери зачастую вынуждены рожать много детей не только из-за традиций, но и по причине высокой

Если будет выживать каждый ребенок, будет меньше смысла рожать с десяток детей. К сожалению, в случае с теми же мигрантами в Европе хорошее медицинское обслуживание привело только к тому, что они стали рожать еще больше. Примерно то же самое наблюдается и в Гаити, где подавляющее число населения живет далеко за чертой бедности, но продолжает исправно рожать. Различные общественные организации выплачивают многим пособия, которых вполне хватает для выживания.

Медицина - превыше всего!

Следовательно, не нужно ограничиваться только лишь улучшением качества медицинского обслуживания. Необходимо предлагать материальное поощрение семьям, в которых не больше двух-трех детей, облагать их меньшими налогами, предлагать упрощенные схемы поступления в вузы детям из таких семей. Проще говоря, должны решаться комплексно.

Кроме того, крайне важна действенная социальная реклама о пользе контрацепции, подкрепляемая невысокой стоимостью таких препаратов. Нужно объяснять людям, что перенаселение влечет за собой плохие условия жизни для их детей, которые не смогут нормально жить в смоге крупных мегаполисов, лишенных зелени и чистого воздуха.

Как повысить рождаемость?

А каковы пути решения демографической проблемы, если бороться предстоит не с перенаселением, а с нехваткой этого самого населения? Как ни странно, но они практически те же. Рассмотрим их с позиций нашего государства.

Во-первых, чрезвычайно важно повысить уровень благосостояния населения. Многие молодые семьи не заводят ребенка только лишь из-за того, что не уверены в завтрашнем дне. Необходимо льготное жилье для молодых семей, налоговые льготы, значительно повышенные выплаты материальных пособий многодетным семьям.

Кроме прочего, в обязательном порядке следует предоставлять возможность получения льготных лекарственных средств и питания для детей. Так как стоит все это очень немало, многие молодые семьи просто истощают свои бюджеты, покупая все необходимое только на свои деньги. В этом же ряду стоит и снижение на молодые и многодетные семьи.

Разумеется, не стоит забывать также о пропаганде семейных ценностей. В любом случае решение демографической проблемы обязательно должно быть комплексным, с обязательным учетом всех факторов, которые и приводят к нарушениям рождаемости.

Социально-демографические проблемы

1. Проблема бедности и отсталости.

В современном мире бедность и отсталость в первую очередь характерны для развивающихся государств, где проживает почти 2/3 населения Земли.

Основная часть населения данных стран не имеет необходимых условий для нормальногопроживания. Экономика развивающихся стран во многом отстает от развитых стран, и разрыв сократить не удается.

В соответствии с прогнозом секретариата Конференции ООН по торговле и развитию соотношение между развитыми и слаборазвитыми странами составляет примерно 1:60, т.е. на каждую развитую страну приходится около 60-ти слаборазвитых стран.

Для развивающихся государств характерна нищета и голод. Так, 1/4 жителей Бразилии, 1/3 населений Нигерии, 1/2 жителей Индии по паритету покупательской способности потребляют товаров и услуг меньше чем на 1 долл. в день. Более 500 млн. человек страдает от недоедания, а 30-40 млн. ежегодно умирает от голода. [Электронный ресурс] http://www.e-college.ru/ Учебно-методический комплекс

Можно выделить множество причин голода и нищеты в развивающихся странах. Во-первых, необходимоучитывать, что эти страны аграрные. Больше 90% сельского населения в миреприходитсяна их долю, но они не могут прокормить даже себя, так как рост населения в развивающихся странах превышает прирост продовольственного производства. Во-вторых, для освоения новых технологий, развития промышленности, сферы услуг, требуется участие в мировой торговле, но она деформирует экономику этих стран. В-третьих, в этих странах используются традиционные источники энергии, не позволяющие существенно повысить производительность труда в различных сферах жизнедеятельности, в связи с низкой эффективностью. В-четвертых, преодолению отставания этих стран мешает полная их зависимость от мирового рынка. Таким образом, несмотря на обладания некоторыми из них огромными запасами нефти, они не могут контролировать положение дел на мировом нефтяном рынке и регулировать ситуацию в свою пользу. В-пятых, быстрый рост долгаэтих странпередразвитыми, и все это также мешает преодолеть им отсталость в развитии. И в-шестых, сейчас развитие всех сфер жизнедеятельности общества невозможно без повышения уровня образования, без применения современных достижений науки и техники. Ноэто требуетогромных затрат и наличия педагогических и научных кадров. Развивающиеся государства в условиях своей бедности не в состояниисамостоятельно решать мешающие их развитию проблемы.

Судьба развивающихся странкасается не только их самих. Развитым странам тоже необходимо устранение отставания развивающихся стран. Это так же во многом определяет и судьбу всего человечества. Низкий уровень экономического развития ведет к политической нестабильности, создает большую вероятность возникновения военных конфликтов, которые могут иметь трагические последствия и для остальных стран, и для всего человечества в целом. Бедность и невысокий уровень культурного развитияприводят к неконтролируемому росту населения. Для того устранения отсталости в развивающихся странах, необходимо совершить Огромные по масштабам преобразования необходимо осуществить во всем мире, чтобы устранить отсталость развивающихся стран. Основным направлением борьбы против нищеты и голода является реализация принятой ООН Программы нового международного экономического порядка (НМЭП), предполагающей: утверждение в международных отношениях, демократических принципов равенства и справедливости; безусловное перераспределение в пользу развивающихся государств накопленных богатств и вновь создаваемых мировых доходов; международное регулирование процессов развития отсталых стран.

2. Продовольственная проблема

Мировая продовольственная проблема является одной из нерешенных проблем. Ситуация с продовольствием в современном мире трагична из-за противоречивости. С одной стороны, от голода умирают миллионы людей, с другой стороны, в целом масштабы мирового производства продуктов питания соответствуют продовольственным потребностям населения мира. По разным оценкам, недоедает и голодает от 0,8 до 1,2 миллиарда человек всего мира, большинство из них проживает в развивающихся странах. Неудовлетворительное обеспечение продовольствием основной части населения развивающихся стран является не только тормозом прогресса, а так же источником политической и социальной нестабильности в данных государствах.

Глобальность этой проблемы проявляется и с другой стороны. В то время как некоторые страны страдают от недоедания и голода, другие стремятся к гармоничному рациону питания; а некоторые из них должны даже «бороться» либо с излишками продуктов питания, либо с избыточностью их потребления.

Итак, продовольственная проблема актуальна и многоаспектна. Эта проблема имеет свои особенности в государствах с различным общественным строем и отличается особой остротой в группе развивающихся стран. В результате такие аграрные страны какЛатинская Америка, Африки и Азия, где основнаявсей рабочая силы сосредоточена в сельском хозяйстве, оказались не способны достигнуть само обеспечения продовольствием. В то же время экономически развитых странахрешение данной задачи достигается при 10% и менее населения, занятого в сельском хозяйстве. Выше сказанное не означает, что проблема с продовольствием решена в развитых странах. Но там речь идет, в первую очередь, о социальном ееаспекте, о распределении, о расслоении общества, где все-таки какая-то часть населения, не смотря на общий достаток продовольствия, обречена на неполноценное питание. Решение продовольственной проблемы связано не только с увеличением производства продуктов питания, но и с разработкой стратегий рационального использования продовольственных ресурсов, в основе которых должно лежать понимание качественных и количественных аспектов потребности человека в питании.

3. Демографическая проблема

Численность населения мира на протяжении всей истории человечества неуклонно возрастает. На протяжении двух последних тысячелетий демографический рост шел ускоряющимся темпом. Это можно увидеть а на примере периодов удвоения населения мира. Первое после начала нашей эры удвоение численности населения мира произошло за 1500 лет, второе - за 300 (с 1500 по 1800 гг.), третье - за 120 лет (с 1800 по 1920 гг.), четвертое - за 50 лет (с 1920 по 1970 гг.). Мировая экономика: учебное пособие под ред. Проф. С.Ф. Сутырина, 2003 г., с. 44Количество людей, населяющих нашу планету, ежегодно возрастает на 1,3%, при этом более 90% прироста приходится на развивающиеся страны. Мировая экономика: учебное пособие под ред. Проф. С.Ф. Сутырина, 2003 г., с. 44 По прогнозам ООН уже на 01.11.2011 года население планеты достигнет 7 млрд. человек. http://www.personalmoney.ru/pnwsinf.asp?sec=1530&id=2502397

Темпы естественного прироста населения составляют от 2,8% в год в странах Тропической Африки до 0,5% в Западной Европе и близи к нулю в станах Восточной Европы. Среднегодовые темпы прироста мирового населения постепенно замедляются. Это обусловлено тем, что страны Северной Америки, Европы (включая Россию) и Япония перешли к простому воспроизводству населения, для которого характерен незначительной прирост или относительно небольшая естественная убыль населения. Одновременно существенно уменьшился естественный прирост населения в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Однако замедление темпов практически не означает смягчения остроты мировой демографической ситуации, так как отмеченное снижение темпов оказывается пока недостаточным, чтобы существенно уменьшить абсолютный прирост.

Демографические проблемы и задачи демографической политики существенно различаются в богатых и бедных странах.

Для развитых стран характерны низкая рождаемость и низкая смертность, рост продолжительности жизни и удельного веса населения старших возрастов. Старение населения приводит к уменьшению доли трудоспособных граждан, которые одновременно являются основными налогоплательщиками. С другой стороны рост продолжительности жизни сопровождается и удлинением активной ее части, что позволяет повышать возраст выхода на пенсию: в большинстве развитых стран этот возраст достиг 65 лет. Но здесь возникает другая проблема: повышение пенсионного возраста уменьшает расходы на пенсионное обеспечение, но повышает уровень безработицы, что приводит к расходам на выплату пособий по безработице и требует создания новых рабочих мест.

Демографические изменения заботят не только государственные органы. Их вынуждены учитывать и корпорации при планировании структуры производства в связи с изменением возрастной структуры.

Развивающиеся страны, в отличие от развитых, предпринимают усилия для снижения рождаемости и естественного прироста.

Особая острота глобальной демографической проблемы проистекает от того, что свыше 80% прироста мирового населения приходится на развивающиеся страны. Ареной демографического взрыва в настоящее время являются страны Тропической Африки, Ближнего и Среднего Востока и в несколько меньшей степени - Южной Азии.

Современный демографический взрыв начался в 50-60-х гг. и, по мнению ряда ученых, будет продолжаться, по крайней мере, до конца первой четверти XXI в. Главной его причиной является то, что на современном этапе в развивающихся странах сложился своеобразный переходный тип воспроизводства населения, при котором снижение смертности не сопровождается соответствующим сокращением рождаемости. Смертность в среднем по развивающимся странам снизилась. Темпы снижения смертности оказались беспрецедентными в мировой истории (всего лишь за 20-30 лет, иногда даже за 15 лет). Это произошло в решающей степени в результате активных мероприятий по борьбе с эпидемиями, использования принципиально новых медицинских препаратов, улучшения общих санитарно-гигиенических условий жизни населения. В то же время рождаемость в развивающихся странах в целом остается еще достаточно высокой.

Главное последствие быстрого роста населения заключается в том, что если в Европе демографический взрыв следовал за экономическим ростом и изменениями в социальной сфере, то в развивающихся странах резкое ускорение темпов роста населения опередило модернизацию производства и социальной сферы.

Демографический взрыв привел к усиливающейся концентрации трудовых ресурсов мира в развивающихся странах, где численность рабочей силы росла в пять-шесть раз быстрее, чем в промышленно развитых. При этом 2/3 мировых ресурсов рабочей силы сосредоточено в странах с самым низким уровнем социально-экономического развития.

В связи с этим одним из важнейших аспектов глобальной демографической проблемы в современных условиях является обеспечение занятости и эффективного использования трудовых ресурсов развивающихся стран. Решение проблемы занятости в этих странах возможно путем как создания новых рабочих мест в современных отраслях их экономики, так и увеличения трудовой миграции в промышленно развитые и более богатые страны.

Основные демографические показатели - рождаемость, смертность, естественный прирост (убыль) - зависят от уровня развития общества (экономического, социального, культурного и т.д.). Отсталость развивающихся стран служит одной из причин высоких темпов естественного прироста населения (2,2% по сравнению с 0,8% в развитых и постсоциалистических странах). В то же время в развивающихся странах, как и прежде в развитых, усиливается тенденция возрастания социально-психологических факторов демографического поведения при относительном снижении роли естественно-биологических факторов. Поэтому в странах, достигших более высокого уровня развития (Юго-Восточной и Восточной Азии, Латинской Америки), проявляется довольно устойчивая тенденция к снижению рождаемости (18% - в Восточной Азии против 29% - в Южной Азии и 44% - в Тропической Африке.). В то же время по уровню смертности развивающиеся страны мало отличаются от развитых (соответственно 9 и 10%). Все это дает основание предполагать, что по мере повышения уровня экономического развития страны развивающегося мира будут переходить к современному типу воспроизводства, что будет способствовать решению демографической проблемы.

Еще одной проблемой в ряде стран является неравномерное размещение населения. Менее, чем на трети территории своих государств живет подавляющее большинство россиян, канадцев, австралийцев, китайцев, бразильцев. На 4% территории Египта проживает 95% египтян, 60% индонезийцев проживает на Яве - одном из островов Зондского архипелага, являющимся четвертым по площади среди островов Индонезии. Правительства этих стран принимают программы рассредоточения населения с целью снижения нагрузки на территорию в районах традиционного населения.

Из выше сказанного следует, что проблема бедности и отсталости, это проблема развивающихся стран. Продовольственная и демографическая проблемы присущи, как развивающимся, так и развитым странам, но проявляются в этих странах по-разному. Таким образом, к решению этих проблем в развивающихся и развитых странах необходим различный подход. А для решения проблемы бедности и отсталости в развивающихся странах, требуется помощь развитых стран.

Суть демографической проблемы состоит в чрезвычайно быстром и неравномерном росте населения Земли со второй половины XX в.

В начале сельскохозяйственной революции, 10 000 лет до н.э., на нашей планете жили 10 млн человек, а в начале новой эры -100 - 250 млн.

В 1830 г. численность населения Земли достигла 1 млрд, в 1930 г. -2 млрд, т. е. для удвоения населения потребовалось 100 лет. Население Земли достигло 3 млрд уже в 1960 г., 4 млрд жило на Земле в 1990, 2003 –6,1млрд.

По оценке экспертов ООН, 17 июля 1999 г. в 8 ч 45 мин по Гринвичу в Сараево родился шестимиллиардный житель Земли.

За последнее тысячелетие население Земли увеличилось в 18 раз. Для первого удвоения потребовалось 600 лет, для второго - 230, для третьего - 100, для последнего - 38 лет.

С 1975 по 1985 г. численность населения возрастала на 77 млн ежегодно, т.е. в среднем на 1,8%, в развитых странах - на 0,5%, в развивающихся - на 2,1 %, а в Африке - 3 %. Таких темпов роста не отмечалось никогда ранее в истории человечества. В 1999 г. больше половины землян были моложе 25 лет.

Ускорение темпов роста численности мирового населения во второй половине XX в. часто называют демографтеским взрывом.

Демографический взрыв был вызван подъемом экономики, освобождением стран третьего мира, улучшением медицинского обслуживания после Второй мировой войны, неграмотностью на-селения, в первую очередь женщин, и отсутствием социального обеспечения стариков в развивающихся странах. В этих условиях дети (и их труд) являются жизненной опорой родителей. Маленькие дети оказывают физическую помощь матерям в их тяжелом домашнем труде и отцам в сельском хозяйстве. Из-за отсутствия социального (пенсионного) обеспечения содержать престарелых родителей должны 2-3 взрослых сына. Одному это сделать сложно. А чтобы в семье родилось 2 - 3 мужчин, у супругов должно быть не менее 4 - 6 детей. Высокая детская смертность при отсутствии необходимого медицинского обслуживания также традиционно была причиной, способствующей высокой рождаемости.

Прирост населения среди стран и регионов крайне неравномерен. Менее развитые страныдают 95% прироста населения мира. Так, например, в Кении рождаемость (число родившихся детей на 1000 человек населения, деленное на 1000 и умноженное на 100), поднялась до 5,8 % и приблизилась к биологически возможному пределу. В то же время рождаемость в Германии, Дании, Италии, Швеции, Швейцарии и ряде других стран меныне 1,2%.

Ежесекундно чмсленность населения увеличивается на 3 человека. Во второй половине 90-х годов прирост составлял 80 млн в год (1,4%).

«Демографический взрыв» и неравномерность прироста населения приводит к обострению ряда других проблем:

увеличение нагрузки на окружающую среду (фактор «демографического давления»);

этнические проблемы;

проблема беженцев;

проблема урбанизации и др.

Демографическое давление осложняет продовольственную и экологическую ситуацию. Развитие современной экономики требует территориальных и топливно-сырьевых ресурсов. Острота проблем обусловлена не столько ограниченностью ресурсов, сколько воздействием характера их использования на состояние окружающей среды.

Увеличение населения беднейших стран начало оказывать необратимое воздействие на окружающую среду. В 1990-е годы изменения достигли критических масштабов. Они включают в себя непрекращающийся рост городов, деградацию земельных и водных ресурсов, интенсивное обезлесение, развитие парникового эффекта. Необходимы решительные действия по ограничению роста населения, борьбе с нищетой и охране природы.

Этнические проблемы и проблемы беженцев вызваны несоразмерностью прироста населения в развивающихся странах и возможностями по удовлетворению их социальных потребностей. Например, быстрый рост народонаселения не позволяет стабилизировать проблему безработицы, затрудняет решение проблем образования, здравоохранения, социального обеспечения и другие. Иными словами, любая социально экономическая проблема включает в себя и демографическую.

Остановимся еще на одном аспекте демографической проблемы. Существует мнение, что наряду с «демографическим взрывом» предыдущих десятилетий серьезной проблемой становится так называемый «городской взрыв» (главным образом в результате ускоренной и неупорядоченной урбанизации в развивающихся странах).

Города являются крупнейшими центрами потребления всех природных ресурсов - земельных, энергетических, продовольственных. Дефицит энергии, сырья и особенно качественной воды все более болезненно проявляется в большинстве крупных городов мира. Урбанизация - это не только рост городского населения и увеличение роли городов во всех сферах жизни общества, но и процесс усиления влияния на природу. Занимая 1 % обитаемой суши, урбанизированные ареалы концентрируют почти 50 % мирового населения. В городах производится 4/5 всей продукции, и они «ответственны» за 4/5 загрязнения атмосферы.

В странах третьего мира доля городского населения с 1980 по 2000 год удвоилась. Безземелье и отсутствие шансов получить работу в сельской местности выталкивают миллионы неквалифицированного населения в города. Взрывной рост населения городов проходит с образованием трущобных районов, характеризующихся антисанитарными условиями жизни. Такой тип урбанизации называют «трущобной» или «ложной урбанизацией». Этот процесс Порождает очень серьезные проблемы: жилищную, санитарно-гигиеническую, энергетическую, обеспечения городов водой, транспортную, загрязнения окружающей среды и т.п.

Тенденции развития демографической ситуации в мире.

Для будущего Земли исключительно важны тенденции роста населения в XXI в. и возможности стабилизации численности. Прогнозы публикуются каждый год, и в 1990 г. предполагалось, что в 2000 г. на Земле будут проживать 6,25 млрд человек, в 2025 г. - 8,5 млрд, в 2100 г. - 11,3 млрд (прогноз 1988 г.).

С 1990 по 2025 г. будет существенно перераспределяться численность населения экономически развитых и развивающихся стран.

Если в 1950 г. доля населения экономически развитых стран севера, Европы, Северной Америки, бывшего СССР, Японии, а также Австралии и Новой Зеландии (20 млн человек) составляла 1,2 млрд человек (32 % всего населения), то в 2025 г. численность населения этих стран будет равна 1,35 млрд человек (16% от всего населения). Ожидается уменьшение населения в Болгарии, Венгрии, Италии, Австрии, Бельгии, Швейцарии. Особенно резко уменьшится население в ФРГ (с 77 млн в 1990 г. до 70 млн в 2025 г.).

Совершенно иная картина будет наблюдаться на перенаселенном юге (Азия, Африка, Латинская Америка), где население увеличится с 4 млрд в 1990 г. до 7,1 млрд в 2025 г. Резко возрастет население Африки: с 646 млн в 1990 г. до 1581 млн в 2025 г. Существенно увеличится население Азии, где будет проживать 57 % населения Земли. Численность жителей Индии в 2025 г. приблизится к 1,5 млрд человек (в 1999 г. - 1 млрд), столько же будет жить в Китае, а рядом, в маленькой Японии, будет проживать 126 млн человек. Рождаемость в Японии снижается из года в год, что ведет к увеличению числа людей преклонного возраста, уменьшению работающей части населения, а также к эгоистическим наклонностям единственного ребенка в семье.

По оценкам 1999 г., в 2050 г. население Земли составит 9 млрд человек, в промышленно развитых странах будет жить 1,2 млрд, в Индии - 1,53 млрд, в Пакистане - 345 млн (сейчас 156 млн), в Нигерии - 244 млн (сейчас 112 млн), в Японии - 105 млн человек (сейчас 126 млн), еще в 30 странах произойдет снижение численности населения.

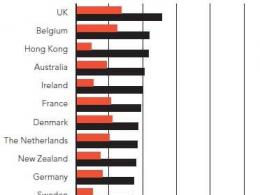

В 1997 г. Бангладеш была страной с самой высокой плотностью населения в мире - свыше 764 человек на 1 км 2 . В 2025 г. плотность населения в этой стране возрастет более чем в 2 раза и превысит 1500 человек на 1 км 2 . Для сравнения приведем показатели плотности населения ряда других стран мира: Нидерланды - 359, Япония - 331, Бельгия - 326, Великобритания - 236, ФРГ - 226, Китай - 126, США - 27, Россия - 10. Однако следует заметить, что больше половины территории России находится в зоне вечной мерзлоты (в среднем в мире - 40 человек на 1 км 2).

Будет продолжаться рост городов . В последние десятилетия темпы роста городского населения в развивающихся странах превысили коэффициент естественного прироста населения. В 2000 г. половина человечества жила в городах. Крупнейшими городами мира в 1994 г. были Токио (Япония, 26,5 млн человек), Нью-Йорк (США, 16,3 млн), Сан-Паулу (Бразилия, 16,1 млн), Мехико (Мексика, 15,5 млн), Шанхай (Китай, 14,7 млн), Бомбей (Индия, 14,5 млн), Лос-Анджелес (США, 12,2 млн), Пекин (Китай, 12,0 млн), Калькутта (Индия, 11,5 млн), Сеул (Южная Корея, 11,5 млн).

Плотность населения в городах весьма высока: в Москве - 9 тыс. человек на 1 км 2 , в Нью-Йорке - 10 тыс., в Париже - 12 тыс., в Токио - 14 тыс.

Одновременно в городах развивающихся стран возрастает количество домов, лишенных чистой питьевой воды и канализации, а также количество лагерей и трущоб.

Будет происходитьдальнейшее старение населения . В 1996 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором говорится, что число людей пенсионного возраста в ближайшие 25 лет возрастет на 88 %, а это приведет к дисбалансу в трудовых ресурсах нашей планеты. Трудоспособному населению придется работать намного больше, чтобы отчислять налоги в пенсионные фонды. Если сейчас двое работающих содержат одного пенсионера, то к 2025 г. один работающий должен будет содержать двух пенсионеров. К 2025 г. каждый десятый человек в мире будет в возрасте старше 66 лет. Пожилое население планеты достигнет 800 млн человек (в 1998 г. - 390 млн человек).

Возрастет доля населения старших возрастных групп. В 1997 г. в экономически развитых странах численность людей в возрасте 60- 65 лет достигла 17% общей численности населения. К 2025 г. они будут составлять более четверти всего населения развитых стран, численность которого, по прогнозам, достигнет 1,352 млрд человек. Это вызовет значительное увеличение затрат на здравоохранение и социальное обеспечение. Доля лиц старше 65 лет (пенсионный возраст за рубежом) возрастет с 12% до 15% (около 915 млн человек) в 2050 г.

Пути решения демографической проблемы

С целью решения демографической проблемы ООН приняла «Всемирный план действий в области народонаселения». При этом прогрессивные силы исходят из того, что программы планирования семьи могут содействовать улучшению воспроизводства населения. Но одной демографической политики недостаточно. Она должна сопровождаться улучшением экономических и социальных условий жизни людей.

На Международном форуме «Народонаселение в XXI веке», прошедшем в ноябре 1989 г. в Амстердаме, были определены ряд задач в области народонаселения на конец XX столетия, включая всеобщее снижение уровня рождаемости, сокращение ранних браков и подростковой беременности, расширение использования средств контрацепции, а также широкий круг других мероприятий по развитию программ ограничения народонаселения и деятельности в других областях, затрагивающих интересы населения.

Наиболее мощно и целенаправленно, хотя и с большими перегибами, политика ограничения рождаемости проводилась в Китае.

С 1949 по 1982 г. Китай удвоил свое население, подарив планете примерно каждого пятого ее обитателя. В 1995 г. в Китае проживало 1211 млн человек. При 20% населения планеты Китай располагает 7% пахотных земель, т.е. на душу населения в Китае приходится в 8 раз меньше пахотной земли, чем в США. По оценкам китайских ученых, сельское хозяйство страны даже при крупных капиталовложениях способно прокормить максимум 1,6 млрд человек, а численность населения страны приблизится к этому рубежу к 2030 г.

За приростом населения не поспевают энергоресурсы и запасы воды: уже сейчас 236 крупных городов Китая испытывают нехватку воды. Хозяйственная деятельность при традиционном пренебрежении к экологии грозит почти вдвое увеличить загрязненность и без того мутных водоемов. Эрозия почв возрастет на четверть, а площадь пустынь увеличится на 40%.

На этом фоне объяснимы жесткость и даже жестокость всекитайской кампании по ограничению рождаемости, которая началась в 1970 г. Политика планирования семьи сформулирована в положении: «Один ребенок в семье и стимулирование поздних браков». Это относится к каждой городской семье коренной национальности хань (94% населения). При рождении второго ребенка отец платит штраф в три своих месячных оклада и может потерять работу. Гражданам, проживающим в сельских районах, разрешается иметь второго ребенка, если первой родилась девочка. Это связано с традицией конфуцианства, согласно которой лишь мальчик является полноценным наследником и продолжателем рода. Иногда родители отказывались от первенца женского пола или умерщвляли его, чтобы иметь шанс «исправить» свою ошибку. Кампания по ограничению рождаемости при всех ее издержках в чисто арифметическом плане результаты дала. С 1970 по 2000 г. в стране не родилось 440 млн человек. Тем не менее в 2001 г. численность населения Китая достигла 1280 млн человек.

Политика ограничения рождаемости, проводимая ООН и региональными правительствами, требует повышения грамотности населения, в первую очередь женщин. Грамотность способствует ограничению рождаемости. Женщины составляют 2/3 неграмотных взрослых в развивающихся странах. В 1985 г. 51 % женщин и 72 % мужчин в развивающихся странах умели читать, а женщин со средним образованием в арабских странах было 39%, в целом в Азии - 33, а в Африке - 21, в Латинской Америке - 55%.

Согласно данным исследования, проведенного в Мексике в 1975 г., в семьях безземельных крестьян насчитывается в среднем 4,4 ребенка, причем матери в основном неграмотны (если женщина окончила начальную школу, то среднее число детей в такой семье - 2,7 ребенка).

Опыт разных стран показывает, что если образование женщины длится более 7 лет, т.е. если она получает среднее образование, то она имеет в среднем на 2,2 ребенка меньше, чем не учившаяся. Важную роль в снижении рождаемости играет возраст вступления в брак. Женщины без образования вступают в брак значительно раньше. Поэтому с целью снижения темпов роста населения Земли необходимо научить читать более 600 млн неграмотных женщин, а также дать образование детям, которые могут оказаться вне стен школы.