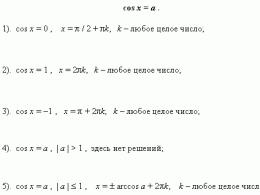

Мария константиновна башкирцева. Семь мифов из жизни марии башкирцевой

В Люксембургском музее в Париже существует давнее правило, согласно которому этот музей хранит произведения художников в течение десяти лет после их смерти, а затем лучшие передает в Лувр. Так случилось с картинами Марии Башкирцевой (1860–1884) «Митинг», «Портрет натурщицы», «Жан и Жак», которые были приобретены на посмертной выставке художницы, а затем поступили в Лувр. Следует отметить, что это был первый случай, когда картины русского художника попали в Лувр.

Тогда же, в 1885 году, известный писатель и драматург Франсуа Коппе опубликовал очерк «О Марии Башкирцевой».

«Я видел ее только раз, видел только в течение одного часа - и никогда не забуду ее, - признавался писатель. - Двадцатитрехлетняя, она казалась несравненно моложе. Почти маленького роста, пропорционально сложенная, с прекрасными чертами кругловатого лица, со светло-белокурыми волосами, будто сжигаемыми мыслью глазами, горевшими желанием все видеть и все знать, с дрожащими, как у дикого скакуна, ноздрями - Башкирцева с первого взгляда производила так редко испытываемое впечатление: сочетание твердой воли с мягкостью и энергии с обаятельной наружностью. Все в этом милом ребенке обнаруживало выдающийся ум. Под женским обаянием чувствовалась железная мощь, чисто мужская».

М. Башкирцева. Фотография 1876 г.

Ф. Коппе описывает свои впечатления от посещения мастерской молодой художницы, где в темном углу он «неясно видел многочисленные тома книг, беспорядочно расположенные на полках, разбросанные на рабочем столе. Я подошел и стал рассматривать заглавия. Это были лучшие произведения человеческого гения. Они все были собраны тут на их родном языке - французские, итальянские, английские, а также латинские и даже греческие, и это вовсе не были «библиотечные книги», книги для мебели, но настоящие, употребляемые книги, читаные и перечитаные. На конторке лежал Платон, раскрытый на одной из самых чудных страниц».

Русская поэтесса и переводчик, обладательница престижной «Пушкинской премии», Ольга Чюмина в 1889 г. посвятила памяти Башкирцевой сонет, в котором описаны картины, виденные поэтессой в мастерской художницы в Париже:

От мелких драм из жизни бедняков,

записанных и схваченных с натуры,

где все живет: и лица, и фигуры,

и говорит красноречивей слов,

до чудных сцен евангельских преданий

иль эпопеи Рима роковой и Греции:

весь цикл ее созданий -

всё истиной проникнуто одной.

«Святые жены», «Цезарь», «Навзикая»...

Повсюду мысль, везде душа живая.

О художнице написано несколько романов. Свой первый сборник стихов «Вечерний альбом» Марина Цветаева посвятила «Светлой памяти Марии Башкирцевой».

М. Башкирцева оставила более 150 картин, 200 рисунков, несколько скульптур. Большинство картин после двух выставок, устроенных в Париже французским обществом женщин-художниц, было приобретено для музеев Франции и Америки. В музее Ниццы имеется отдельный зал Башкирцевой. Ее картины хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, днепропетровском, саратовском, харьковском музеях.

М ария Константиновна Башкирцева родилась в селе Гайворонцы, близ Полтавы, в богатой, родовитой дворянской семье. Спустя два года после свадьбы мать Башкирцевой разошлась с мужем и переехала с двумя детьми в имение своих родителей. В 1870 г. Башкирцевы - мать, тетка, дедушка, брат, кузина - в сопровождении домашнего врача отправились за границу и поселились в Ницце. В 1877 г. вся семья по настоянию Марии переселяется в Париж. В этом же году Мария поступает в известную студию Ф. Жюлиана. После одиннадцатимесячной работы в мастерской жюри Академии, состоящее из знаменитых художников (Робер-Флёри, Бугеро, Буланже, Лефевр), присуждает ей золотую медаль.

Осень. 1884. Люксембургский музей

Она работала беспрерывно, без отдыха, развивая свои необыкновенные способности, всесторонние дарования. Играла на рояле, арфе, гитаре. Обладая выдающимся, редким голосом и ярко выраженным драматическим талантом, занималась пением. Владея в совершенстве французским языком, она овладела также английским, немецким, итальянским, древнегреческим и латинским. В Ницце двенадцатилетняя Мария начала писать дневник. Впервые изданный на французском в 1887 году, а затем переведенный почти на все европейские языки, в том числе и русский, «Дневник» сделал ее имя знаменитым. С 1990-х годов он трижды издавался в России.

«Это очень интересный человеческий документ», - записывает двенадцатилетняя девочка, приступая к беседе с самой собой. Но в то же время она начинает думать о будущем читателе. Это к нему обращены следующие слова: «Если бы эта книга не представляла точной, абсолютно строгой правды, она не имела бы никакого смысла. А жизнь человека, вся жизнь как она есть, без всякой замаскировки и прикрас, - всегда великая и интересная вещь».

Первое чувство, которое возникает при чтении «Дневника», - удивление перед необычайной зрелостью мысли автора. Постоянно, на каждом шагу Башкирцева испытывает, проверяет свой талант во всем. Лучше всего иллюстрирует ее блестящие способности переписка с Мопассаном 1884 года.

«Я проснулась в одно прекрасное утро, - записывает Мария в «Дневнике», - с желанием побудить настоящего знатока оценить по достоинству все то красивое и умное, что я могу сказать. Я искала и остановила свой выбор на нем».

Мопассану было адресовано шесть писем, подписанных различными вымышленными именами. Каждое из писем написано в столь отличном от других стиле, что даже такой мастер, как Мопассан, поддался этой литературной мистификации. Так, в одном из писем он высказывает подозрение, что ему пишет не юная женщина, какой она отрекомендовалась, но старый университетский преподаватель, в другом предполагает, что его корреспондент - дама легкого поведения. Он так и не узнал, с кем переписывался в действительности.

Приведем отрывок из писем Марии Башкирцевой к Мопассану.

«Почему я вам писала? В одно прекрасное утро просыпаешься и открываешь, что ты редкое существо, окруженное глупцами. Горько становится на душе при мысли, что рассыпаешь столько жемчуга перед свиньями. Что если б я написала человеку знаменитому, человеку достойному, чтобы понять меня? Это было бы прелестно, романтично и - кто знает? - быть может, после нескольких писем он стал бы твоим другом, да вдобавок еще покоренным при очень оригинальных условиях. И вот спрашиваешь себя: кому же писать? И выбор падает на вас».

Митинг. 1884. Музей Орсэ, Париж

Как видим, записи по этому поводу в «Дневнике» и письме сильно разнятся. Где же настоящая Башкирцева? Конечно, в «Дневнике», который предназначен для читателей: родных, друзей. А письмо - это «литература», хотя блистательная.

Л итературные достоинства «Дневника» неоспоримы. И все-таки каждая его строчка свидетельствует, что автор прежде всего - художник. Тонкие, проникновенные зарисовки природы, ее настроений, великолепные, будто вылепленные рукой скульптора, портреты людей. Даже к своему внешнему облику она относится как к художественному произведению: «Мой наряд и прическа сильно изменили меня. Я походила на картину». Во всем, что пишет Башкирцева, сказываются неутоленность ищущей души, живое, пылкое воображение: «Что нам, в конце концов, нужно? Раз нет возможности все переживать в действительности, остается живо и глубоко чувствовать, живя в мечтах». И вот с поступлением в студию Жюлиана Марией овладевает единственная страсть - страсть к живописи. «Я хочу от всего отказаться ради живописи, - записывает она в «Дневнике». - Надо твердо помнить это, и в этом будет вся жизнь».

Постепенно в ней рождается чувство кровной связи с мировой художественной культурой: «А я в своей дерзости считаю себя в родстве со всеми героями, со всеми шедеврами мира! Можно было бы написать интересную диссертацию на тему о той таинственной связи, которая соединяет героев в образцовых произведениях со всеми мыслящими людьми!»

Портрет молодой женщины. 1881. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В искусстве ей «нравится все то, что всего правдивее, что ближе к природе. Да и не состоит ли в этом подражании природе сама цель живописи?» Ее любимыми художниками становятся старые испанские мастера: «Ничего нельзя сравнить с Веласкесом. А Рибера? Можно ли видеть более правдивое, более божественное и истинно правдивое? Нужно соединение духа и тела. Нужно, подобно Веласкесу, творить как поэт и думать как умный человек».

У нее было чуткое сердце, отзывавшееся и на красоту, и на страдание. Башкирцева занималась филантропической деятельностью, и сочувствие бедным людям проявлялось в выборе главных героев ее картин. Это дети окраин Парижа, школьники, бедняки с улицы, судьбу которых она так правдиво и убедительно смогла передать средствами живописи.

О собенно ярко это проявилось в одной из лучших картин художницы - «Митинг». Многие мастера никак не хотели признать, что работа выполнена молодой, почти начинающей художницей. Это вызвало следующую запись в «Дневнике»: «Шесть лет, лучших шесть лет моей жизни я работаю как каторжник; не вижу никого, ничем не пользуюсь в жизни. Через шесть лет я создаю хорошую вещь, и еще смеют говорить, что мне помогли! Награда за такие труды обращается в ужасную клевету!»

Глядя на картину «Митинг», вспоминаешь слова художницы: «Я рождена скульптором, я люблю форму до обожания. Никогда краски не могут обладать таким могуществом, как форма, хотя я и от красок без ума. Но форма! Прекрасное движение, прекрасная поза! Вы поворачиваете - силуэт меняется, сохраняя все свое значение!»

Дождевой зонтик. 1883. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Группа школьников надежно «сколочена», подобно старому, но еще крепкому забору, на фоне которого происходит действие. Только лицо одного мальчика дано анфас, остальные не видны или видны не полностью. Зато силуэты, позы, ноги, даже обувь каждого персонажа исполнены выразительности, предельно индивидуальны. Все детали прекрасно прорисованы, особенно руки детей.

В картине «Митинг» как бы реализован афоризм Марии Башкирцевой: «В одном холсте может заключаться триста страниц». Настолько все здесь проникнуто зрелым мастерством, ярким талантом, правдой жизни.

Марии казалось, что она только накануне настоящего труда. «Если бы даже Флери и другие сказали «отлично», - восклицает она на одной из страниц «Дневника» в 1883 году, - то и тогда я не чувствовала бы себя счастливой, так как это не максимум того, что в моих силах. Я сама не очень довольна собой, я хотела бы лучшего, большего! И не думайте, что это мучительное недовольство гения, это... ну, я не знаю, что это такое!»

Знакомство с Жюлем Бастьен-Лепажем, его творчеством, проникнутым идеей «поэтического реализма», сделало искусство Башкирцевой еще более утонченным и глубоким. Ее многочисленные портреты поражают своей зрелостью, сознательной и почти с трудом сдерживаемой скупостью цвета, правдивостью жеста, умением раскрыть суть личности изображенного. Таков замечательный портрет «Молодая женщина с букетом сирени» (1881).

Прекрасное, четко вылепленное напряженное, страстное лицо женщины, тонкая кисть ее руки с длинными пальцами и нежный букет сирени - все придает утонченность, создает романтический образ женщины прошлых лет.

Картина «Осень» (1884) - один из лучших пейзажей XIX века, где простой осенний мотив вырастает до глубокого символа. Глядя на эту картину, понимаешь, каким большим мастером была юная Мария Башкирцева и каких высот она достигла бы, если бы ей довелось прожить дольше.

Мария Башкирцева умерла от чахотки в возрасте 24 лет.

Молодая женщина с букетом сирени.

1881.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В сентябре 1884 года, за месяц до кончины, она записывает в «Дневнике»: «У меня явилась идея новой картины... У меня сильное тяготение к сюжету в новом вкусе, с многочисленными обнаженными фигурами; полотно не должно быть слишком велико. Да, непременно я так и сделаю. Именно ярмарочные борцы, а кругом народ... Это будет очень трудно, но раз это меня захватывает, то больше ничего и не требуется: опьянение, вот и всё!»

И таким борцом за жизнь, за человека, за настоящее искусство до конца осталась замечательная, необыкновенная Мария Константиновна Башкирцева.

Русская писательница и художница.

Мария Башкирцева родилась на Полтавщине в 1860 г. Ее мать была из старинного дворянского рода, в котором прослеживались татарские предки. Отец – образованный человек, долгое время был предводителем полтавского дворянства. Семейная жизнь родителей не сложилась: они расстались спустя два года после свадьбы. Мария воспитывалась блестяще образованным дедом, поклонником Байрона и англоманом, и двумя гувернантками – русской и француженкой. В десятилетнем возрасте болезненная девочка, сопровождаемая домашними и врачом, уехала за границу. После двухлетних скитаний по Европе мать и дочь остановились в Ницце, сняв на долгое время роскошную виллу Аква Вива.

Многочисленные таланты девочки проявились рано. За короткий срок почти без посторонней помощи она овладела четырьмя современными и двумя древними языками. Она читала в оригинале произведения античных авторов и классиков мировой литературы.

С поразительной легкостью она научилась игре на гитаре, мандолине, арфе и рояле. Наделенная от природы удивительно сильным голосом редкого тембра и большого диапазона, она мечтала о сцене.

В 1877 г. семнадцатилетняя Мария переехала в Париж. Произошла трагедия: тяжелое заболевание горла почти полностью лишило ее голоса, к тому же с восемнадцати лет девушка начала глохнуть. После долгих раздумий она приняла решение стать художницей и поступила в частную Академию живописи Рудольфа Жюлиана. Окружающие сначала восприняли это как экстравагантный шаг молодой русской аристократки, как бездумное увлечение, которое быстро пройдет. Но огромная работоспособность в сочетании с выдающимися данными принесла первые плоды: одну из картин Марии Башкирцевой выставили в Салоне среди ученических работ. Жюри единогласно присудило ей первую золотую медаль.

Она много ездила по городам Европы, проводила целые дни в картинных галереях, изучая творения старых мастеров. Во французской прессе появились первые отзывы о ее творчестве. Критики отмечали оригинальность и своеобразие работ, безупречное владение карандашом и кистью, а также душевную мягкость и теплоту в изображении персонажей.

Скоротечная чахотка отнимала силы молодой художницы. На последней своей, неоконченной картине она нарисовала молодую женщину, сидящую на траве в цветущем весеннем саду.

Мария ушла из жизни в октябре 1884 г., не дожи в двух недель до очередного дня рождения. На следующий год французское общество женщин художниц и скульпторов устроило первую посмертную выставку ее произведений. Спустя еще время по инициативе и на средства голландских живописцев состоялась выставка ее работ в Амстердаме. В 1887 г. вышли в свет два тома ее дневников. Книга стала одной из самых читаемых. Европейская художественная критика увидела в Башкирцевой яркую индивидуальность, многогранно талантливую молодую женщину из загадочной России.

Мопассан, посетив ее могилу, изрек: «Это была единственная Роза в моей жизни, чей путь я усыпал бы розами, зная, что он будет так ярок и так короток»!

После кончины Марии мать перевезла в Россию, в их родное имение, основную часть живописных работ дочери. В 1917 г. коллекция сгорела вместе с подожженной усадьбой… Остальные картины, уцелевшие во флигеле, погибли во время бомбежки в 1941 г.

Мария Башкирцева была первым русским художником, чьи работы приобрел Лувр, и оставила после себя 1 50 картин, 200 рисунков, многочисленные акварели. Во Франции, Голландии, Англии прошли ее посмертные выставки. Дневник, опубликованный во Франции спустя три года после ее кончины, вскоре перевели на все европейские языки, а затем издали в Америке. В России, начиная с 1893 г., он трижды переиздавался. Марина Цветаева посвятила «блестящей памяти» художницы ранний сборник стихов «Вечерний альбом».

К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда,- остаться на земле во что бы то ни стало. Если я не умру молодой, я надеюсь остаться в памяти людей как великая художница, но если я умру молодой, я хотела бы издать свой дневник, который не может не быть интересным.

Во-первых, я очень долго писала, совершенно об этом не думая; а потом – я писала и пишу безусловно искренно именно потому, что надеюсь быть изданной и прочитанной. Если бы эта книга не представляла точной, абсолютной, строгой правды, она не имела бы никакого смысла. И я не только все время говорю то, что думаю, но могу сказать, что никогда, ни на одну минуту не хотела смягчать того, что могло бы выставить меня в смешном или невыгодном свете. Да и наконец, я для этого слишком высоко ставлю себя. Итак, вы можете быть вполне уверены, благосклонный читатель, что я вся в этих страницах. Быть может, я не представляю достаточного интереса для вас, но не думайте, что это я, думайте, что это просто человек, рассказывающий вам все свои впечатления с самого детства. Это очень интересный человеческий документ. Спросите у Золя, или Гонкура, или Мопассана. Мой дневник начинается с 12 лет, хотя представляет интерес только с 15-16 лет. Таким образом остается пополнить недостающее, и я намерена написать нечто вроде предисловия, которое даст возможность лучше понять этот литературный и человеческий памятник.

Итак, предположите, что я знаменита, и начнем. Я родилась 11 ноября 1860 года. Отец мой был сын генерала Павла Григорьевича Башкирцева, столбового дворянина, человека храброго, сурового, жесткого и даже жестокого. Он был произведен в генералы после Крымской войны, если не ошибаюсь. Он женился на приемной дочери одного очень знатного лица, которая умерла тридцати восьми лет, оставив ему пять человек детей – моего отца и его четырех сестер.

Мать моя вышла замуж двадцати одного года, отвергнув сначала несколько прекрасных партий. Она – урожденная Бабанина.

Со стороны Бабаниных мы принадлежим к старому дворянскому роду: дедушка всегда похвалялся тем, что происходит от татар времен первого нашествия. Боба Нина – татарские слова, изволите видеть; я могу только смеяться над этим… Дедушка был современником Пушкина, Лермонтова и др. Он был поклонник Байрона, человек образованный, поэт. Он был военный и жил на Кавказе… Еще очень молодым он женился на m-lle Жюли Корнелиус, кроткой и хорошенькой девушке, пятнадцати лет. У них было девять человек детей.

После двух лет супружества мать моя переехала со своими двумя детьми к своим родителям. Я оставалась всегда с бабушкой, которая обожала меня, и с тетей, которая, впрочем, иногда уезжала вместе с моей матерью. Тетя- младшая сестра моей матери- женщина некрасивая, готовая жертвовать и действительно жертвующая собой для всех и каждого.

В Ахтырке, где поселилось все семейство, мы встретили Р-ва. У него была там сестра, с которой он не виделся в течение двадцати лет и которая была гораздо богаче его. Здесь-то и явилась впервые идея женить его на моей тете. В Одессе мы жили с Р-вым в одном отеле. В один прекрасный день было решено, что дело нужно покончить, потому что тетя моя никогда не найдет лучшей партии.

Их женили, и все вернулись в Ахтырку, а через три дня по возвращении бабушка скончалась.

В 1870 году, в мае месяце, мы отправились за границу. Мечта, так долго лелеемая матерью, исполнилась. Около месяца провели мы в Вене, упиваясь новостями, прекрасными магазинами и театрами. В июне мы приехали в Баден-Баден, в самый разгар сезона роскоши, светской жизни. Вот члены нашей семьи: дедушка, мама, муж и жена Р-вы, Дина (моя двоюродная сестра), Поль и я; кроме того, с нами был милейший, несравненный доктор Валицкий. Он был по происхождению поляк, но без излишнего патриотизма,- прекрасная, но очень ленивая натура, не переносившая усидчивого труда. В Ахтырке он служил окружным врачом. Он был в университете вместе с братом моей матери и не переставал бывать у нас в доме. При отъезде за границу понадобился доктор для дедушки, и Валицкий отправился вместе с нами.

В Бадене я впервые познала, что такое свет и манеры, и испытала все муки тщеславия. У казино собирались группы детей, державшиеся отдельно. Я тотчас же отличила группу шикарных, и моей единственной мечтой стало – примкнуть к ним. Эти ребятишки, обезьянничавшие со взрослых, обратили на нас внимание, и одна маленькая девочка, по имени Берта, подошла и заговорила со мной. Я пришла в такой восторг, что замолола чепуху, и вся группа подняла меня на смех обиднейшим образом…

Но я еще недостаточно сказала о России и о себе самой, это главное. По обычаю дворянских семей, живущих в деревне, у меня были две гувернантки, одна русская, другая француженка. Первая (русская), о которой я сохранила воспоминание, была некто m-me Мельникова, светская женщина, образованная, романтичная, разъехавшаяся с мужем и сделавшаяся гувернанткой скорее всего по безрассудству, под влиянием чтения бесчисленных романов. Она была другом дома, и с ней обходились, как с равной. Все мужчины за ней ухаживали, и в одно прекрасное утро она бежала после какой-то удивительно романической истории. У нас в России романтизм в моде. Она могла бы преспокойно проститься и уехать, но славянская натура, приправленная французской цивилизацией и чтением романов,- странная вещь! В качестве несчастной женщины эта дама должна была обожать малютку, порученную ее попечениям; я же – одной своей склонностью к рисовке уже отплачивала ей, в ее глазах, за это обожание… И семья моя, жадная до всяких приключений, вообразила, что ее отъезд должен был пагубно отозваться на моем здоровье: весь этот день на меня смотрели не иначе, как с состраданием, и я даже подозреваю, что бабушка заказала для меня, в качестве больной, особенный суп. Я чувствовала, что действительно бледнею от этого изливавшегося на меня потока чувствительности…

Я была вообще худа, хила и некрасива, что не мешало всем видеть во мне существо, которое несомненно, неизбежно должно было сделаться со временем всем, что только может быть наиболее красивого, блестящего и прекрасного. Однажды мама отправилась к гадальщику-еврею.

«У тебя двое детей,- сказал он ей,- сын будет как все люди, но дочь твоя будет звездою…»

Один раз, когда мы были в театре, какой-то господин сказал мне, смеясь:

– Покажите-ка вашу ручку, барышня! О! Судя по перчатке, можно с уверенностью сказать, что вы будете ужаснейшей кокеткой!

Я была в полном восторге!

С тех пор как я сознаю себя – с трехлетнего возраста (меня не отнимали от груди до трех с половиною лет) – все мои мысли и стремления были направлены к какому-то величию. Мои куклы были всегда королями и королевами, все, о чем я сама думала, и все, что говорилось вокруг моей матери,- все это, казалось, имело какое-то отношение и этому величию, которое должно было неизбежно прийти.

В пять лет я одевалась в кружева моей матери, украшала цветами голову и отправлялась танцевать в залу. Я изображала знаменитую танцовщицу Петипа, и весь дом собирался смотреть на меня. Поль не был ничем выдающимся, да и Дина не заставляла предполагать в себе ничего особенного, хотя была дочерью любимого дяди Жоржа.

Еще один эпизод. Как только Дина появилась на свет Божий, бабушка без всяких церемоний отняла ее у ее матери и оставила у себя. Это было еще до моего рожденья.

После m-me Мельниковой моей гувернанткой была m-lle Софи Д., барышня шестнадцати лет – о, святая Русь!!! – и другая, француженка, по имени m-lle Брэн. Она носила прическу времен Реставрации, имела бледно-голубые глаза и выглядела весьма томной со своими пятидесятые годами и со своею чахоткой. Я очень любила ее. Она заставляла меня рисовать. Помню, я нарисовала с ней маленькую церковь- черточками. Вообще, я часто рисовала; когда взрослые садились за карты, я присаживалась рисовать на зеленом сукне.

Дневниками Марии Башкирцевой восхищалась Цветаева. С самой художницей был роман - чисто платонический, что казалось с этим писателем невозможным в принципе - у Ги де Мопассана. Однако у современного читателя её записки вызывают недоумение. Повторяющиеся мечты о славе и несколько фраз о тайной любви к тому или иному мужчине… Почему же Башкирцева до сих пор не даёт покоя своим потомкам?

Особенно обидно в дневнике то, что начинается он с обещания показывать мысли и чувства женщины, каковые они есть. И дальше - обычная восторженная каша: Мария думает об искусстве, Мария путешествует по городам, Мария собирается прославиться (или выйти замуж). Но тот дневник, что мы знаем - это искромсанные матерью Марии записки.

Мария умерла молодой, и мать поспешила выжать из её трогательно ранней смерти столько, сколько возможно, публичного внимания. Притом ей не хотелось внимания скандального (а если бы дневники опубликовали полностью, скандал был обеспечен), ей хотелось славы матери нежного ангелочка, угасшего на взлёте своей карьеры. Всё хоть сколько-то нравственное сомнительно, а также большинство записей о семье Марии, было безжалостно вымарано. А начала Башкирцева-старшая вообще с того, что изменила покойной дочери возраст. Теперь та прожила не двадцать шесть лет, а двадцать три. Согласитесь, так трагичнее?

Дневник Марии в любом случае открывается словами: «Итак, предположите, что я знаменита, и начнем». Пожалуй, лучшее вступление к дневнику. У Марии было несомненное литературное дарование, которое материнская цензура от мира тщательно скрыла - такой вывод, например, сделал современный исследователь её дневников Александр Александров.

Семья Башкирцевых: скандалы, алкоголизм и игромания

Во время одного из семейных скандалов - а они окружали Марию всю жизнь и очень её изматывали - родственники высказали ей в лицо, что она, мол, по-хорошему незаконнорождённая. Родилась через семь месяцев после свадьбы. То есть - зачата была ещё в грехе. И что, возможно, гниёт изнутри, ведь на момент зачатия отец уже был болен венерическим заболеванием.Мария жила с матерью, тёткой и братом во Франции. Отец, столбовой дворянин, остался в Российской Империи, под Полтавой (в наше время - Украина). Брат очень рано начал заливать глаза и откалывать номера. Так же вёл себя дядя по матери, Жорж Бабанин. Мать и тётка были игроманки и вели настолько свободный образ жизни, что к Марии приличные семьи не подпускали своих сыновей. Истерики и скандалы были частью жизни будущей художницы. С детства она понимала одно: что хочет вырваться, выдраться, может быть, с кожей из этой удушающей атмосферы.

Девочка самозабвенно занималась самообразованием, много читала, учила языки, изучала естественные науки по составленной лично программе, благо, обычно мать и тётка баловали её и покупали по запросу всё нужное: книги, реактивы, тетради. О том, чтобы стать художницей, Мария в детстве и ранней юности даже не задумывалась. Её привлекали профессии, связанные с умственной деятельностью. Кроме того, одним из вариантов спасения Мария считала удачное замужество. Со славой своей семейки она могла рассчитывать на него, только если будет чем-то необыкновенно блистать. Ум и эрудиция подходили.

Очень мешало то, что в семье ей не объясняли элементарных для хорошего общества вещей. Например, что девушке не пристало привлекать внимание (например, ездить в чрезмерно украшенной повозке или надевать с девичьим платьем настоящие украшения) - примут за куртизанку. Доходило до того, что её как куртизанку описывали в одной из мелких европейских газет, по счастью, не называя имени!

В образовании не хватало системности, в жизни - определённости. Мать и тётка постоянно меняли место жительства, выдёргивая детей с собой. О том, чтобы отдать их в хороший пансион, и речи не шло. Только упрямый, сильный характер и природная живость ума позволили Марии самостоятельно научиться очень многому.

Влюблённости мадемуазель Башкирцевой

По тому дневнику, который издавался и переиздавался весь двадцатый век, складывается впечатление, что Башкирцева только раз бывала влюблена глубоко и практически никогда не знала чувственности. Не до любви ей было: все устремления её были к искусству.

Первый мужчина, который появляется на страницах дневника - герцог Гамильтон, прибывший во Францию. В редакции матери Марии во время влюблённости в него было двенадцать. Так было гораздо приличнее: нескрываемый интерес к мужчине двенадцатилетней девочке простят, пятнадцатилетней поставят в вину. А ведь интерес был не просто романтический! Во-первых, Марию, конечно, привлекали его родовитость и богатство. Она же с малых лет мечтала убежать в замужество. Во-вторых, описывает она его довольно чувственно.

Вообще, если бы мир увидел записи Марии в том виде, в котором она собиралась их предъявить - без купюр, дерзко, откровенно - не сложилось бы никакого мифа о Марии-ангелочке. Острая на язык, чувственная и умеющая переступать через свою чувственность, умная и действительно одарённая, только не в живописи, а в литературе барышня: сначала чрезмерно скандальная для своего времени, потом, может быть, классик. Но увы! Выпала, надо сказать, не только эта сторона личности Марии. Вымаран был, например, весь первый год ведения дневника. По счастью, сам дневник сохранился и его нашла современная исследовательница Колин Котье, так что у нас есть шанс прочитать его без цензуры. Если записи переведут на русский; пока что фрагменты полного дневника можно найти в книге Александрова.

С миром чувственности она познакомилась в раннем детстве, помимо своей воли, через дядю Жоржа. Нет, по счастью, дядя её не растлевал. Он просто находил смешным читать при ней вслух порнографические романы. Девочка поняла из них куда больше, чем хотела бы. В любом случае, в пятнадцать она воспринимала мужчин уже не так же, как её сверстницы, они не были для неё непонятными существами. Мария знала, что им надо, и задумывалась над тем, что может им это дать.

«Я признаю любовь только таких мужчин, как Гамильтон, потому что они много знают и много видели. Мальчик двадцати двух лет любит, как женщина. Я была бы горда, если бы меня полюбил именно такой мужчина, который искусен в любви», - пишет она.

Чередой проходят мимолётные влюблённости после Гамильтона. Дольше всего задерживается интерес Марии, уже годы спустя после английского герцога, на итальянском юноше Пьетро Антонелли, племяннике широко известного тогда кардинала. Вот чего нет в официальных изданиях: отношения Пьетро и Марии заходят, по тогдашним меркам, непристойно далеко. Они целуются и ласкают друг друга, правда, в одежде. В оригинале записей эти ласки описаны достаточно подробно - ведь Башкирцева собиралась вести подлинную хронику переживаемых женщиной чувств. Родственники Пьетро в конце концов разлучают влюблённых. После редакции Башкирцевой-старшей он превратится в почти бесплотную тень, такого же не знающего греха ангела, что и Мария.

Особняком стоит странный роман по переписке с Ги де Мопассаном. Писатель был известен своей озабоченностью, он постоянно заводил романы и параллельно неустанно посещал проституток. Когда Мария решилась ему написать - исключительно анонимно - она была уже молодой женщиной в расцвете красоты, чьи отношения с мужчинами раз за разом срывались из-за репутации семьи.

Мария дразнила Мопассана, тот отвечал ей возбуждающими воображение пошлостями. Этот роман в письмах - балансирование художницы между природной страстью и её обуздыванием. Неизвестно, серьёзно ли верила Мария в то, что смогла сохранить анонимность. Свидетели утверждают, что Мопассан отлично знал, с кем ведёт переписку, и нетерпеливо ожидал, когда роман перейдёт из стадии платонической во вполне плотскую. Этого не произошло, и, для Марии, к счастью - Мопассан был болен сифилисом.

Естественно, заигрывания Башкирцевой, пусть и исключительно словесные, с мужчиной, известным бабником, в материнскую редакцию дневников не вошли. А ведь переписка с Марией стала самой странной и, может быть, напряжённой любовной игрой в жизни французского классика!

Мария - суфражистка

В двадцать два года Башкирцева, уже состоявшаяся художница, знакомится с суфражистками. Марию с юности тяготило положение женщины в современном ей обществе. Почему мужчинам дозволено всё, а женщинам - ничего, кроме мелких капризов? Почему ей так некомфортно в этих рамках? Может быть, у неё - мужская душа? Суфражистки дают ей новые ответы на старые вопросы.Собрания Мария посещает в парике, опасаясь быть узнанной - как-то это повлияет на её карьеру? Представляется Полиной Орелль. Не скрывает только то, что она - иностранка, воспитанная во Франции. Собрания суфражисток, речи на них вызывают у неё сложные чувства; как всегда в таких случаях, в своих записях она прибегает к иронии. Но притом - исправно платит ежемесячные взносы, скидывается из карманных денег на издание журнала «Гражданка”, сама пишет туда статьи на острые темы.

Из дневника: «Подумайте только, что у Жюлиана из пятнадцати женщин оказалась только одна, которая не смеялась и не перекрестилась при мысли об эмансипации женщин; одни это делали из невежества, другие – потому что это неприлично. Я уже была готова послать к черту этих бессмысленных существ, которые не хотят, чтобы их считали существами разумными. Они будут говорить: женщина должна думать о своей красоте и т. д., или: кто будет воспитывать детей, если женщина займется политикой? Как будто все мужчины только и занимаются политикой! Никто не заставляет женщину идти в кафе и произносить там речи, мы хотим только, чтобы она была свободна в выборе своей карьеры, которую считает для себя наиболее подходящей. «Оставьте женщину на ее месте», - говорят они. А где ее место, скажите, пожалуйста?.. Я в бешенстве от отчаянья, когда встречаю таких глупых существ. А нужно не впадать в гнев, а убеждать и наставлять. Лучше всего это делать с неграмотными женщинами или с республиканками из простого народа…» Такой Башкирцевой читателю не оставили. Слишком дерзко.

Возможно, вместо очаровательной, техничной, но не очень выдающейся художницы Франция получила бы со временем сильную публицистку, вторую Бовуар, собственную Вульф, но Марию с шестнадцати лет точит туберкулёз, и к двадцати шести годам буквально уничтожает. У неё ещё был шанс прославиться посмертно - дневники. Они могли бы стать вехой в литературе, напряжённые, хорошо написанные. Но издала их мать, и они стали… пристойными. Больше их никак не определить. И всё же что-то было в Башкирцевой, что заставляло Цветаеву и Хлебникова между строк официального издания видеть силу личности, которая приводила их в восторг.

Девятнадцатый век дал миру больше ярких и сильных женщин, чем принято считать. Например, - и её именем назвали эпоху!

Это была единственная Роза в моей жизни, чей путь я усыпал бы розами, зная, что он будет так ярок и так короток!

Мария Башкирцева умерла, когда ей было 25 лет, на излете XIX века. Девочка родилась в семье богатого помещика, предводителя дворянства. Отношения родителей не сложились, и они вскоре после рождения Марии стали жить врозь, отец - в Полтавской губернии, мать с дочерью - за границей, меняя европейские столицы и курорты. Мари с детства была очень болезненной, мать искала лучший климат для девочки, их всегда сопровождал врач. Потом традиционно они проводили зиму на Лазурном берегу, в Ницце, а остальное время - в Париже, изредка путешествовали по другим городам. Девочка была очень одаренной. И очень хрупкой. Болезни, точившие ее прозрачное, стройное тело, уносили драгоценное время. Но дух ее оставался крепким, несгибаемым.

Про Марию Башкирцеву почти не знают в нашей стране. Кое-что слышали, но что-то неясное, невразумительное, то ли художница, то ли писательница, то ли просто романтическая натура. Больше она известна как автор неоднозначного «Дневника», который она скрупулёзно вела с 12 лет, откровенно описывая события дня, свои мысли, чувства. Иногда она высказывается резко, сухо, поражая зрелостью суждений, а иногда пишет с юношеским пафосом, временами по-детски простодушно, но каждый раз - бросая вызов времени, болезни, обществу и самой смерти. Дневник, написанный по-французски, сразу набело, без черновиков, еле-еле поместившийся в 105 тетрадей, был переиздан в нашей стране несколько раз. Но споры о его литературной ценности не утихали в прошлом, нет единства и сейчас. Вслед за Львом Толстым кому-то он покажется «искусственным», кто-то, как и Чехов, посчитает его «чепухой», кто-то вместе с Валерием Брюсовым в дневнике «найдет себя», а кто-то «смог бы лучше». Сколько людей, столько мнений.

Но, согласитесь, было бы неплохо получить пусть нелестный отзыв, но от самого Льва Толстого или Чехова, которые почему-то дали себе труд прочитать ваш опус.

Мария Башкирцева росла в богатстве, ей не нужно было зарабатывать себе на кусок хлеба. Ее хрупкое здоровье даже позволяло ей не учиться. Но она страстно этого хотела и к учебе относилась очень серьезно. Она сама в тринадцать лет составила список предметов, которые хотела освоить, выбрала учителей. Вот ее запись в дневнике: «Наконец-то я примусь за работу!» После чего определяет занятия: «Целый день составляла расписание занятий. Закончу только завтра. Высчитала: по 9 часов ежедневно. Боже, дай мне сил и настойчивости в уроках!» Директор лицея, когда ему принесли этот список, воскликнул: «Сколько лет этой девочке, которая не только хочет учиться всем этим предметам, но и сама составила такую программу?!»

Она многого добивается. Изучает историю и физику, овладевает несколькими языками, в том числе латинским и древнегреческим, осваивает игру на нескольких инструментах (арфе, гитаре, цитре, мандолине, органе и рояле). Ее настольное чтение включает таких авторов, как Тит Ливий, Данте, Шекспир, а также современников - Мопассана, Золя, Тургенева, Толстого.

Ей прочили будущее оперной дивы, у нее был прекрасный голос, редкое по красоте меццо-сопрано. Вот, что она пишет:

Какое удовольствие хорошо петь! Сознаешь себя всемогущей, сознаешь себя царицей! Чувствуешь себя счастливой благодаря своему собственному достоинству. Это не та гордость, которую дает золото или титул. Становишься более чем женщиной, чувствуешь себя бессмертной. Отрываешься от земли и несешься на небо! И все эти люди, которые следят за движением ваших губ, которые слушают ваше пение, как божественный голос, которые наэлектризованы, взволнованы, восхищены!... Вы владеете всеми ими!

И вдруг Мария заболевает - ларингит, который дает осложнение, начинает развиваться глухота. Доктора запрещают ей петь. Еще есть надежда, что все обойдется, но врачи обнаруживают чахотку. Лекарств от туберкулеза тогда не было, и диагноз звучал приговором, без всяких «если».

Пациент, узнав, что у него туберкулез, слышал буквально следующее: вы очень скоро умрете. Каково узнать это шестнадцатилетней девушке, стоящей на пороге блистательного будущего?

Дети и подростки не боятся смерти, не чувствуют опасности, поэтому так бесшабашно рискуют, дерзко нарушают все возможные правила. Но здесь с мыслью о близкой и неизбежной смерти приходилось жить каждый день, ощущая, как туберкулез съедает силы, красоту, надежды.

Карьера певицы перечеркнута, диагноз смертельный. Вдобавок вскоре будет разбито и ее сердце, когда ее возлюбленному, племяннику Римского кардинала Пьетро Антонелли, не разрешат на ней жениться. Мария уезжает на время к отцу под Полтаву.

Мария в костюме деревенской девушки

Здесь небольшое отступление для всех отцов, чьи дочки еще маленькие или уже выросли. Найдите время, чтобы сказать своей дочери самые главные слова. Вот как это было у Марии. Она сделала запись в своем дневнике о диалоге с отцом:

- Ты так изменилась с тех пор, что я тебя не видал, - сказал мне сегодня отец.

- Как?

- Но... гм, если ты освободишься от некоторой незначительной резкости (впрочем, она в моем характере), ты будешь совершенством и настоящим сокровищем.

Знайте, дорогие папаши, слова отца о том, что их дочь прекрасна, что она сокровище, будут греть их всю жизнь и позволять держаться на плаву даже в самые темные и трудные времена.

Мария не сдается, хотя голос безвозвратно утрачен. Она решает стать художницей, в возрасте 19 лет поступает в частную Академию живописи. И снова ей прочат великое будущее, отмечая ее талант и трудолюбие. За два года она преодолевает семилетний курс, уже через несколько месяцев занятий все отмечают ее успехи, ее работы берут разнообразные награды. Всего через 11 месяцев суровое жюри Салона присуждает ее картине Золотую медаль. Несмотря на запреты нагрузок, она работает по 12–14 часов каждый день. Но даже через пять лет упорного, каждодневного, немыслимого, беспощадного труда, сопровождающегося восхищением и признанием, она не перестает сомневаться в себе:

...Не считаю еще себя вправе сказать «мое искусство»: чтобы говорить об искусстве (о своих стремлениях в этой области), нужно что-то из себя представить.

Автопортрет

Но что бы она про себя ни думала и ни говорила, результаты, которых она добивалась в невероятно короткие сроки, изумляли профессоров и маститых художников. Некоторые критики и вовсе подозревали, что картины Башкирцевой - мистификация, а их подлинными авторами являются известные художники! Особенно трудно было поверить, что жизнь парижского дна, «поэзию стоптанных башмаков и разорванных блуз», как написала о работах Башкирцевой одна французская газета, так достоверно передает на своих полотнах миловидная девушка, которая никогда не знала нужды. Она работала так, что двери лучших домов Парижа открылись перед ней, ее талант оказался выше подпорченной репутации ее богатой семьи, которую многие годы игнорировало светское общество.

В эпиграфе к этой статье стоят слова Мопассана, посвященные Марии Башкирцевой.

Марию с писателем связывала короткая переписка. Она написала ему, и тот ей ответил. Но он был пресыщен вниманием поклонниц и отнесся к юной воздыхательнице цинично, хотя был заинтригован и польщен. Литературоведы объясняют цинизм и пренебрежение Мопассана тем, что он якобы защищался от готовых вот-вот нахлынуть на него чувств к загадочной русской девушке, которой он, оказывается, был весьма увлечен.

Мария же не была просто почитательницей его таланта, она ждала от Мопассана поддержки, видела в нем родственную душу. Считается также, что она планировала доверить ему свой дневник, чтобы он обеспечил ему сохранность и будущее в литературе после ее смерти. Однако после очередного бесцеремонного ответа писателя, девушка решительно и бесповоротно прерывает переписку с ним, ставя его на место следующей фразой:

Вы не тот, кого я ищу. Но я никого не ищу, ибо полагаю, что мужчины должны быть аксессуарами в жизни сильных женщин. Невозможно поручиться за то, что мы созданы для друг друга. Вы не стоите меня. И я очень жалею об этом. Мне так хотелось бы иметь человека, с которым можно было бы поговорить.

Переписка оборвалась, и все попытки со стороны Мопассана возобновить ее, встретиться с Мари, были тщетны. Один из своих романов, «Жизнь», Ги де Мопассан заканчивает словами: «Вот видите, какова она жизнь: не так хороша, да и не так уж плоха, как думается». Его жизненная философия озвучена одной из героинь романа, и эта философия так отличается от взглядов юной и пылкой Мари, что, конечно, даже если бы Мопассан был более чуток, он вряд ли смог бы стать опорой для нее в ее исканиях, слишком они разные. Мопассан пришел к ней на могилу, на кладбище Пасси в Париже, и сказал те самые слова, полные запоздалого сожаления.

Мавзолей Марии Башкирцевой, кладбище Пасси, Париж

Внутри мавзолея, ставшего семейной усыпальницей, довольно жуткая обстановка, будто хозяева только что вышли. Там стоит мебель, мольберт, на стене висит картина.

Если я не умру молодой, я надеюсь остаться в памяти людей как великая художница... Но если я умру молодой, я хотела бы издать свой дневник, который не может не быть интересным.

Она умерла молодой. Ее прославил и ее дневник, и ее картины, которые украшают лучшие музеи мира и которых, к сожалению, осталось очень мало. Большинство работ были утрачены в годы революции, войны. Мать Марии передала в 1908 году 141 картину Русскому музею в Санкт-Петербурге. Из них сегодня в музее находится 8 живописных полотен и 13 рисунков Башкирцевой. Большинство пропали безвозвратно, 127 картин были переданы Украинской ССР в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны, во время эвакуации Харьковской картинной галереи, бесследно исчезли 66 картин Башкирцевой.

Извещаем о кончине одной девушки, которая прославилась некоторыми художественными успехами... Мадемуазель Башкирцева скончалась. В последнем Салоне она выставила картину, которая привлекла внимание многих, - «Митинг». У нее было не менее 200000 франков дохода. Она собиралась выйти замуж, но жених ее исчез. Вследствие его исчезновения, она с глубоко раненой душой постаралась прославиться своим талантом. Она простудилась в одно прекрасное утро, когда рисовала во дворе. Она умирала в течение 2-х недель и испустила последний вздох свой, когда ее тетя собрала 2 миллиона, чтобы построить ей дивный особняк-ателье.

Типичные слова для своего века. «Одна девушка» пожелала стать великой художницей в годы, когда живопись была сугубо мужским занятием, как и многие другие профессии, и женщин не пускали дальше порога этого мужского клуба. Но она стала великой, яркой художницей.

После ее смерти некоторые из ее работ практически сразу же были приобретены французским правительством для национальных музеев. Ее полотна размещены в музее Орсе, Люксембургском дворце, в галереях Ниццы, Вены, Афин, Амстердама, в музеях Украины, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве. Они выставлены рядом с работами таких корифеев, как Моне, Ренуар, Мане, Дега, Сезанна, Сислея, Гогена, Ван Гога и многих других великих художников своего века. Это настоящая слава и признание, проверенные временем.

«Встреча»

Татьяна Демченко