Кумовья - это кто? Кого брать в кумовья. Может ли кум жениться на куме

Можно ли кумовьям жениться или нельзя?

Ответ! Да, можно!

Совсем недавно в епархии Русской Православной Церкви для рассмотрения был направлен проект документа «О церковном браке». Обсуждение данного документа также ведется на сайте и блоге Межсоборного Присутствия и на портале «Богослов.Ру ». Это важное событие, поскольку документ, настолько подробно исследующий институт церковного брака, в нашей Церкви появляется впервые.

Если мы посмотрим на историю развития брачного права, то увидим, что многие его положения базируются на законодательной основе Римской империи, а позднее - Византии. Документ, который будет принят, рождается в недрах церковной мысли, и его появление неразрывно связано с возникновением такого института в нашей Церкви, как Межсоборное Присутствие.

Когда проект документа был опубликован, первое, что обрадовало, - это то, что в обсуждение включились не только представители духовенства, но и миряне. Если посмотреть комментарии на сайтах, анализирующих проект документа, то хорошо видно, что комментариев активных мирян даже больше, чем комментариев священников. Это значит, что этот документ востребован в нашей Церкви сегодня, и многие ее чада, независимо от чинов и званий, готовы размышлять над теми вопросами, которые предложены к осмыслению Межсоборным Присутствием.

А как же ЗАГС?

По мере прочтения данного документа возникают те или иные вопросы, касающиеся его содержания. Например, в тексте есть такие слова:

«В современной практике совершение венчания до государственной регистрации брака возможно в качестве исключения по благословению епархиального архиерея - к примеру, в случаях предстоящего участия в военных действиях, тяжкого заболевания или длительного расставания будущих супругов ».

Не совсем понятно из текста, почему в данных случаях возможно венчание без регистрации в ЗАГСе.

Если эти положения прописываются, то, может быть, стоит в самом документе объяснить, почему эти условия считаются допустимыми для венчания до государственной регистрации. Может быть, если, например, молодого человека призывают в армию, уместнее было бы обручиться? Ведь в древней Церкви обручение и венчание не совершались в один день. Почему бы не вернуться в таких ситуациях к подобной традиции?

Если у людей, желающих связать себя узами брака, нет по объективным причинам времени на оформление отношений в соответствии с законодательством, они могут обручиться, а когда ситуация нормализуется - вступить и в гражданский, и в церковный брак. Данное положение в документе могло бы быть прописано подробней.

Крестный - один

Важный пункт, о котором говорится в проекте документа в одной из сносок - это то, что восприемникам одного и того же ребенка можно вступать в церковный брак.

Не секрет, что сегодня во многих храмах собирающиеся венчаться мужчина и женщина, если они были крестными одного и того же ребенка, могут услышать, что это - каноническое препятствие для заключения церковного брака. Особо ревностный духовник вообще может сказать людям, оказавшимся в такой ситуации, что их брак невозможен и, если он расписывались в ЗАГСе, должен быть расторгнут. Но он окажется глубоко неправ.

Из чинопоследования таинства святого крещения видно, что крестный у ребенка один. У мальчика - мужчина, у девочки - женщина. На этом настаивали многие отцы Церкви. В одном из своих декретов об этом с ясностью пишет папа Лев Великий. В XV веке об этом же пишет митрополит Киевский Фотий.

«Указом Святейшего Синодa от 31 декaбря 1837 года было признано несуществующим родство между восприемником и восприемницей».

Из сноски данное положение обязательно должно перейти в основной текст, чтобы у нас не возникало тех вопросов, на которые Церковь давно и авторитетно дала свой ответ.

Православный брак - понять суть

Установление обязательных подготовительных бесед перед совершением Таинства Венчания - еще одно из важных положений документа. Многие люди, вступающие в брак, либо не понимают смысла венчания, либо понимают его очень по-своему. (Как и в случае с крещением - «чтобы ребеночек не болел».) На собеседованиях возможно подробное объяснение текстов чина Венчания, чтобы желающие вступить в брак понимали всю значимость и глубину предстоящего таинства.

Когда проводишь беседы перед крещением, часто задаешь вопрос, кто из присутствующих венчан. Часто оказывается, что из тридцати человек нет ни одного венчанного. На вопрос «почему» люди говорят, что боятся венчаться или не венчаются потому, что потом сложно будет разводиться.

Часто венчание воспринимается в негативном, а не в положительном смысле. Собеседования помогут верующим понять, и что происходит во время самого таинства, и что такое по своей сути православный брак.

Будьте в курсе предстоящих событий и новостей!

Присоединяйтесь к группе - Добринский храм

Совсем недавно в епархии Русской Православной Церкви для рассмотрения был направлен проект документа «О церковном браке». Обсуждение данного документа также ведется на сайте и блоге Межсоборного Присутствия и на портале «Богослов.Ру ». Это важное событие, поскольку документ, настолько подробно исследующий институт церковного брака, в нашей Церкви появляется впервые.

Священник Максим Горожанкин

Если мы посмотрим на историю развития брачного права, то увидим, что многие его положения базируются на законодательной основе Римской империи, а позднее – Византии. Документ, который будет принят, рождается в недрах церковной мысли, и его появление неразрывно связано с возникновением такого института в нашей Церкви, как Межсоборное Присутствие.

Когда проект документа был опубликован, первое, что обрадовало, – это то, что в обсуждение включились не только представители духовенства, но и миряне. Если посмотреть комментарии на сайтах, анализирующих проект документа, то хорошо видно, что комментариев активных мирян даже больше, чем комментариев священников. Это значит, что этот документ востребован в нашей Церкви сегодня, и многие ее чада, независимо от чинов и званий, готовы размышлять над теми вопросами, которые предложены к осмыслению Межсоборным Присутствием.

А как же ЗАГС?

По мере прочтения данного документа возникают те или иные вопросы, касающиеся его содержания. Например, в тексте есть такие слова:

«В современной практике совершение венчания до государственной регистрации брака возможно в качестве исключения по благословению епархиального архиерея – к примеру, в случаях предстоящего участия в военных действиях, тяжкого заболевания или длительного расставания будущих супругов ».

Не совсем понятно из текста, почему в данных случаях возможно венчание без регистрации в ЗАГСе.

Если эти положения прописываются, то, может быть, стоит в самом документе объяснить, почему эти условия считаются допустимыми для венчания до государственной регистрации. Может быть, если, например, молодого человека призывают в армию, уместнее было бы обручиться? Ведь в древней Церкви обручение и венчание не совершались в один день. Почему бы не вернуться в таких ситуациях к подобной традиции?

Если у людей, желающих связать себя узами брака, нет по объективным причинам времени на оформление отношений в соответствии с законодательством, они могут обручиться, а когда ситуация нормализуется – вступить и в гражданский, и в церковный брак. Данное положение в документе могло бы быть прописано подробней.

Крестный – один

Важный пункт, о котором говорится в проекте документа в одной из сносок – это то, что восприемникам одного и того же ребенка можно вступать в церковный брак.

Не секрет, что сегодня во многих храмах собирающиеся венчаться мужчина и женщина, если они были крестными одного и того же ребенка, могут услышать, что это – каноническое препятствие для заключения церковного брака. Особо ревностный духовник вообще может сказать людям, оказавшимся в такой ситуации, что их брак невозможен и, если они расписывались в ЗАГСе, должен быть расторгнут. Но он окажется глубоко неправ.

Из чинопоследования таинства святого крещения видно, что крестный у ребенка один. У мальчика – мужчина, у девочки – женщина. На этом настаивали многие отцы Церкви. В одном из своих декретов об этом с ясностью пишет папа Лев Великий. В XV веке об этом же пишет митрополит Киевский Фотий.

«Указом Святейшего Синодa от 31 декaбря 1837 года было признано несуществующим родство между восприемником и восприемницей».

Из сноски данное положение обязательно должно перейти в основной текст, чтобы у нас не возникало тех вопросов, на которые Церковь давно и авторитетно дала свой ответ.

Православный брак – понять суть

Установление обязательных подготовительных бесед перед совершением Таинства Венчания – еще одно из важных положений документа. Многие люди, вступающие в брак, либо не понимают смысла венчания, либо понимают его очень по-своему. (Как и в случае с крещением – «чтобы ребеночек не болел».) На собеседованиях возможно подробное объяснение текстов чина Венчания, чтобы желающие вступить в брак понимали всю значимость и глубину предстоящего таинства.

Когда проводишь беседы перед крещением, часто задаешь вопрос, кто из присутствующих венчан. Часто оказывается, что из тридцати человек нет ни одного венчанного. На вопрос «почему» люди говорят, что боятся венчаться или не венчаются потому, что потом сложно будет разводиться.

Часто венчание воспринимается в негативном, а не в положительном смысле. Собеседования помогут верующим понять, и что происходит во время самого таинства, и что такое по своей сути православный брак.

Церковные каноны и гражданский кодекс расходятся во мнении, можно ли жениться кумовьям. В нашей стране церковь и государство имеют разное влияние на общество, поэтому для многих будущих супругов такой вопрос может стать важным, если они верят в Бога и хотят соединить свои судьбы, венчаясь в церкви. Многие крестят вместе детей, не будучи парой, а как друзья семьи, а потом влюбляются и хотят пожениться. Вот только тот факт, что между собой они уже не совсем чужие, заставляет задуматься, а можно ли жениться кумовьям.

Можно ли куму жениться на куме

Кумовство в наше время – это традиция, которая пришла из давних времен, но она не является гражданской. Если ребенок не крещен, то и кумовей у вас нет, и если среди общего круга друзей кто-то захочет пожениться, то никаких препятствий для этого нет.

Но если вы покрестили ребенка, взяли по две пары, и среди них вдруг начали вспыхивать чувства, да настолько сильные, что пара решила заключить брак? Что делать и может ли кум жениться на куме, можно ли вообще жениться кумовьям, если они крестили одного ребенка и полюбили друг друга?

С точки зрения гражданского общества не имеет значения, будет ли жениться кум на куме. Для ЗАГС-а такое понятие, как кумовство не является препятствием к свадьбе кумовья, запрета никакого нет.

Можно ли жениться куму и куме

С точки зрения церкви не все так однозначно. Люди, которые стояли вместе и крестили одного ребенка, являются его духовными родителями и между ними также возникает духовное родство. Оно является препятствием для вступления в брак между теми, кто крестил одного ребенка. Также бывают ситуации, что после развода кума и кум, который крестил ее ребенка, становится ему отчимом или после усыновления/удочерения отцом. Можно ли жениться кумовьям в таком ситуации?

Ответом будет только внутренний порыв, так как определение кума и кумы – это более современное понятие. В раннем христианстве, когда крещение принимали во взрослом возрасте, крестным становился человек того же пола и пары в кумовья не брали. Позже люди таким образом роднились, но их детям было запрещено с точки зрения церкви вступать в брак между собой.

Сегодня нет никаких препятствий, и если поговорить со священником, можно будет куму и куме пожениться. А потом, став счастливыми родителями, они будут заняты другими заботами, нужно будет выбирать коляску, кроватку, и искать кумовей для ребенка.

Вопрос о том, можно ли крестным жениться, волнует многих – и самих крестных, и родителей ребенка, для которого они стали крестными родителями. Если стать крестными не могут люди, уже состоящие в отношениях, то между новоиспеченными крестными родителями нередко возникают нежные чувства. Влюбленные уже мечтают о свадьбе, думают о том, , и вдруг узнают, что вместе им быть нельзя. Что же делать в такой ситуации? Можно ли жениться куму с кумой или лучше не искушать судьбу, ведь такие браки считаются запрещенными.

Можно ли жениться на куме

Во-первых, подобные ситуации все-таки предпочтительно рассматривать с точки зрения церковных законов, а не чьих-то необоснованных суеверий. Да, стоит сказать, что церковь весьма неоднозначно относится к интимным отношениям и бракам между крестными. Точно известно, что ранее такие браки были запрещены императором Юстинианом, который объяснял это тем, что во время восприятия своего крестника от купели Крещения кум и кума вступают в духовное родство между собой так же, как со своим крестником или крестницей.

Однако кардинально изменил ситуацию указ Святейшего Синода русской православной церкви. Он был принят 19 января 1810 года, и в нем шла речь лишь о запрете брачных отношений между восприемниками (крестными родителями) и их воспринятыми, а также между воспринятыми одного и то же восприемника. Такое разрешение женитьбы кума на куме объяснили тем, что кровного родства между ними нет, а это значит, что церковь не запрещает их отношения.

Можно ли выходить замуж за кума

Когда мужчина и женщина участвуют в обряде Крещения ребенка, они дают обещание перед Богом о том, что не вступят в интимные отношения друг с другом. И это происходит до сих пор, не смотря на указ Синода в 1810 году, о котором ранее шла речь.

Церковь до сих пор не может придти к единому мнению о том, можно ли кумовьям жениться друг на друге. Поэтому перед тем, как выйти замуж за кума или жениться на куме, необходимо получить разрешение епископа епархии. Правда, делается это, скорее, для успокоения собственной совести. Если брак между кумовьями – действительно грех, то просить разрешение перед тем, как согрешить, — весьма странно.

Если между кумовьями вспыхнули чувства, то выход один – либо следовать Божьим законам, либо собственному разуму и зову сердца. В любом случае, на судьбе крестника это никак не отразится. Если верить отзывам, то браки между крестными чреваты лишь для самих крестных непродолжительностью их союза.

Может ли кум жениться на куме?

О духовном родстве

Предлагаем ознакомиться и с таким мнением о духовном родстве. Но все же не стоит забывать, что благословение на брак – очень важный момент, которым нельзя пренебрегать. И прислушиваться к решению священника надо в каждом отдельном случае.

Недавно ко мне в храм пришли молодые люди, очень удрученные… Они хотят венчаться, однако уже несколько батюшек, к которым они подходили, отказывали им в совершении над ними Таинства Брака, как только узнавали, что они оба являются крестными одного ребенка. Я был несколько удивлен таким решением священников, учитывая важность Таинства Брака, особенно в наше время, когда вообще мало кто решается не только венчаться, но и даже расписываться в загсе. Честно говоря, я был не готов решить эту проблему и сразу им помочь не смог. Пришлось посмотреть церковную литературу, интернет, посоветоваться со священниками. И вот что мне стало известно по этому вопросу.

Многие священники, церковнослужители, свечницы и уборщицы в храмах считают и, более того, активно проповедуют, что крестному и крестной одного ребенка нельзя вступать в брак, так как между ними во время Таинства Крещения ребенка возникает духовное родство, препятствующее им быть мужем и женой. Первый, вполне законный вопрос: откуда известно об этом «духовном родстве», какие каноны его определяют?

Если обратиться к церковной истории, то мы увидим, что начиная с VI-го и до XII века происходило развитие идей духовного родства и формировалось все более строгое к нему отношение. Если при императоре Юститиниане запрещалось жениться только крестному на своей крестнице (сер. VI века), то впоследствии отцы Трулльского Собора (691-692 гг. в Константинополе) в 53-м правиле запретили брак и между восприемниками и родителями воспринятых: «сродство по духу есть важнее союза по телу», потому, в частности, «воспринимающие детей от святого Крещения не должны вступать в брак с матерями их вдовствующими».Еще позже Константинопольский синод при патриархе Николае III Грамматике (1084-1111 гг.) определил, что наличие духовного родства до 7-й степени включительно, подобно кровному родству, признано препятствием к браку.

К нам на Русь правила о кумовьях попали из Номоканона (Номокано́н – византийские сборники церковных правил и императорских указов, касающихся Церкви, составленные в VI-VII веках и впоследствии дополненные).

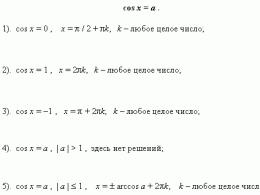

«Правило 209. О духовнем сродстве.

Аще муж и жена крестят единому человеку дитя, повелеваем к тому не смеситися друг другу, понеже кумове вменяются. Аще ли совокупятся, имеют запрещение лет седмь надесять и метании по вся дни сто, сухо ядуще среду и пяток. Прощаяй же сих, да будет проклят.

О друзем сродстве духовнем.

Два некая, иже не имеют кого сродника, аще детца их един кум крестит, сиречь, от купели святаго крещения приемлет, дети оны да не приходят в брако причастие, до осмаго степене. Понеже братия суть. Един бо отец роди тех духовныи святым крещением».

Как видим, эти правила неимоверно строги, хотя если почитать Номоканон внимательно, то можно увидеть, что многие правила сегодня совершенно не исполняются, некоторые неприменимы и, даже более того, и в наше время изменяются, например: «Правило 175: Аще убиет сам себе человек, ни поют над ним, ниже поминают и разве аще бяше изумлен, сиречь, вне ума своего. По четвертому надесять ответу святаго Тимофея Александрийскаго». И сравним это правило с постановлением Синода Русской Православной Церкви от 27 июля 2011 года – Чин молитвеннаго утешения сродников, живот свой самовольне скончавшаго (http://www.patriarchia.ru/db/t ext/1586949.html).

Еще, что вполне очевидно, правила Номоканона относительно духовного родства исходят не от апостольских постановлений или соборов первых веков (эти правила не имеют никаких ссылок на подобные постановления), а от более позднего светского императорского законодательства, и только позднее вплетаются в церковные нормы. Но, тем не менее, эти правила Номоканона на много лет определили отношение к духовному родству на Руси.

Современное отношение к проблеме. Указы, действующие в РПЦ.

Теперь хочется указать на положение дел относительно духовного родства в нашей Церкви. С одной стороны, укоренилось мнение, что кумовья вступать в брак не могут. Но, с другой стороны, мы живем по постановлениям и указам, принятым на Вселенских соборах и в нашей Русской Православной Церкви. И никто не отменял указа Святейшего Синода от 19 января 1810 года, который опирается на 53-е правило VI Вселенского собора, и признает духовное родство только между крестным, крещаемым и родителями крещенного. Также следует заметить, что этот указ отрицает духовное родство между детьми крестного и крещаемым, между крестным и крестной одного и того же младенца, ссылаясь на Требник, где сказано: «При святом крещении требуется один восприемник: если крещаемый мужского пола – муж-восприемник; если женского – только восприемница».

Эти указы нашей Церкви действуют и сейчас. Их никто не отменял. Следовательно те, кто утверждает, что брак между кумовьями или их детьми невозможен – идут против действующих постановлений Русской Православной Церкви.

Кроме вышеприведенных указов, нужно обратиться и к исторической перспективе. Как совершалось Крещение в древней Церкви?

В древности к каждому желающему стать христианином прикреплялся верующий человек, который обучал его основам веры. Если же крестили младенцев, то крестными выступали сами родители.

«По обычаю Древней Церкви, в Крещении, как правило, участвовал один восприемник, одинакового пола с крещаемым. При преобладавшем тогда крещении взрослых это вытекало из естественного чувства стыдливости. Но впоследствии в Крещении, которое, по учению Церкви, является духовным рождением человека, по аналогии с рождением плотским, стали участвовать одновременно и восприемник и восприемница – крестные отец и мать. Кодекс императора святого Юстиниана I (534 г.), запрещающий брак между восприемником и воспринятой, еще не рассматривает возможность брака между восприемницей и восприемником. Этот обычай распространился на Западе в VIII веке и легко вошел в жизнь Церкви, тем более что со временем по преимуществу стали крестить младенцев. Против двойного восприемничества выступал епископ Римский святой Лев I Великий (440-461 гг.), в 813 году Майнцский Собор осуждал эту практику, но она прочно укоренилась.

Позже обычай участия восприемника и восприемницы в крещении проник и на Восток. В Русской Церкви он распространился уже в XIII веке. Этой практике противодействовали митрополиты святые Киприан (XIV в.) и Фотий (XV в.), но после XV века участие в крещении младенца двух восприемников – крестного отца и крестной матери – не встречало более возражений со стороны церковной власти». (Православная Энциклопедия, статья «Восприемники»).

«Духовное родство существует между крестным отцом и его крестником и между крестной матерью и ее крестницей, а также между родителями воспринятого от купели и восприемником того же пола, что и воспринятый (кумовство). Поскольку согласно канонам при Крещении требуется один восприемник того же пола, что и крещаемый, второй восприемник является данью традиции и, следовательно, нет канонических препятствий для заключения церковного брака между восприемниками одного младенца. Строго говоря, по той же причине между крестным отцом и его крестницей и между крестной матерью и ее крестником также не существует духовного родства. Однако благочестивый обычай запрещает такие браки, поэтому во избежание соблазна в таком случае следует испросить специальных указаний от правящего архиерея». («Настольная книга священнослужителя», издание Московской Патриархии, М. 1983 г.).

Если говорить о роли крестного, то очевидно, что первостепенная его задача – научить крестника основам веры. И это главное. А дальше хоть два крестных, хоть шесть (на Украине бывает и такое) – не имеет никакого значения. Крестные даются крещаемым не для числа и не для духовного сродничества, а для научения и помощи во спасение души.

А если мы согласно отцам Церкви, постановлениям Святейшего Синода, тексту Требника и церковной истории считаем, что крестный должен быть только один, то не может быть и речи о невозможности брака с человеком, которого просто назвали, по народной традиции, кстати, пришедшей от католиков, вторым крестным.

И напоследок

Один мой знакомый священник рассказывал, что его матушка не берет себе в крестники никого, чтобы впоследствии ее дети могли сочетаться браком с детьми ее знакомых и друзей из хороших православных семей.

Также слышал совершенно достоверные истории от своих знакомых священников о супругах, которые, став крестными у одного крещаемого и впоследствии воцерковившись, расторгали свой брак. Вот это, на мой взгляд, самая настоящая духовная трагедия, которая вырастает всего лишь из неверного понимания двух слов – «духовное родство».

Подводя итог всему вышесказанному, нужно отметить, что многие, говоря о запрете на брак между кумовьями, просто перестраховываются, не до конца разобравшись в проблеме, и несколько побаиваясь не понимаемого ими понятия духовного родства. Но мы, чада нашей Церкви, должны руководствоваться постановлениями, принятыми в Русской Православной Церкви, которые в свою очередь опираются на постановления VI Вселенского Собора и гласят, что брак невозможен между крестным/ой, крестницей/ком и родителями крещаемого, и все. Все остальные случаи – дозволительны.

Иерей Тимофей Куропатов, православный женский журнал «Славянка», март-апрель 2012 года