Контрольная работа основы биомеханического контроля. Биомеханические измерения, шкалы измерений, точность измерений

Русский стиль - поддержка студии Black Ice (c) 1999-2002

Глава 3. Основы биомеханического контроля

Наука начинается с тех пор, как начинают измерять.

Точное знание немыслимо без меры.

Д. И. Менделеев

От интуиции - к точному знанию!

Двигательное мастерство человека, его умение в любых условиях двигаться быстро, точно и красиво, зависит от уровня физической, технической, тактической, психологической и теоретической подготовленности. Эти пять факторов культуры движений являются ведущими и в спорте, и в физическом воспитании школьников, и при занятиях массовыми формами физкультуры. Для совершенствования двигательного мастерства и даже для сохранения его на прежнем уровне необходим контроль за каждым из на званных факторов.

Объектом биомеханического контроля служит моторика человека, т. е. двигательные (физические) качества и их проявления. Это означает, что в итоге биомеханического контроля мы получаем сведения:

1) о технике двигательных действий и тактике двигательной деятельности;

2) о выносливости, силе, быстроте, ловкости и гибкости, должный уровень которых является необходимым условием высокого технико-тактического мастерства (В англоязычной литературе по физическому воспитанию принят более широкий перечень двигательных качеств, в том числе способность выполнять упражнения на равновесие, танцевальные упражнения и т. д.).

Можно сказать еще проще: биомеханический контроль дает ответ на три вопроса:

1) Что делает человек?

2) Насколько хорошо он делает это?

3) Благодаря чему он это делает?

Процедура биомеханического контроля соответствует следующей схеме:

Измерения в биомеханике

Человек становится объектом измерения с раннего детства. У новорожденного измеряют рост, вес, температуру тела, продолжительность сна и т. д. Позже, в школьном возрасте, в число измеряемых переменных включаются знания и умения. Чем взрослее человек, чем шире круг его интересов, тем многочисленнее и разнообразнее характеризующие его показатели. И тем труднее осуществить точные измерения. Как, например, измерить техническую и тактическую подготовленность, красоту движений, геометрию масс человеческого тела, силу, гибкость и т. п.? Об этом рассказывается в настоящем разделе.

Шкалы измерений и единицы измерений

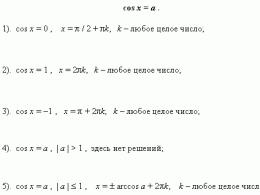

Шкалой измерения называется последовательность величин, позволяющая установить соответствие между характеристиками изучаемых объектов и числами. При биомеханическом контроле чаще всего используют шкалы наименований, отношений и порядка.

Шкала наименований - самая простая из всех. В этой шкале числа, буквы, слова или другие условные обозначения выполняют роль ярлыков и служат для обнаружения и различения изучаемых объектов. Например, при контроле за тактикой игры футбольной команды полевые номера помогают опознать каждого игрока.

Числа или слова, составляющие шкалу наименований, разрешается менять местами. И если их без ущерба для точности значения измеряемой переменной можно менять местами, то эту переменную следует измерять по шкале наименований. Например, шкала наименований используется при определении объема техники и тактики (об этом рассказывается в следующем разделе).

Шкала порядка возникает, когда составляющие шкалу числа упорядочены по рангам, но интервалы между рангами нельзя точно измерить. Например, знания по биомеханике или навыки и умения на уроках физкультуры оцениваются по шкале: “плохо” - “удовлетворительно” - “хорошо” - “отлично”. Шкала порядка дает возможность не только установить факт равенства или неравенства измеряемых объектов, но и определить характер неравенства в качественных понятиях: “больше - меньше”, “лучше - хуже”. Однако на вопросы: “На сколько больше?”, “На сколько лучше?” - шкалы порядка ответе не дают.

С помощью шкал порядка измеряют “качественные” показатели, не имеющие строгой количественной меры (знания, способности, артистизм, красоту и выразительность движений и т. п.).

Шкала порядка бесконечна, и в ней нет нулевого уровня. Это и понятно. Какой бы неправильной ни была, например, походка или осанка человека, всегда можно встретить еще худший вариант. И с другой стороны, какими бы красивыми и выразительными не были двигательные действия гимнастки, всегда найдутся пути сделать их еще прекраснее.

Шкала отношений самая точная. В ней числа не только упорядочены по рангам, но и разделены равными интервалами - единицами измерения 1 . Особенность шкалы отношений состоит в том, что в ней определено положение нулевой точки.

По шкале отношений измеряют размеры и массу тела и его частей, положение тела в пространстве, скорость и ускорение, силу, длительность временных интервалов и многие другие биомеханические характеристики. Наглядными примерами шкалы отношений являются: шкала весов, шкала секундомера, шкала спидометра.

Шкала отношений точнее шкалы порядка. Она позволяет не только узнать, что один объект измерения (технический прием, тактический вариант и т. п.) лучше или хуже другого, но и дает ответы на вопросы, на сколько лучше и во сколько раз лучше. Поэтому в биомеханике стараются применять именно шкалы отношений и с этой целью регистрируют биомеханические характеристики.

Рис. 4. Определение объема движений в суставах: 1 измерение объема движений в плечевом суставе (а измерение угла отведения, б измерение угла сгибания); 2 измерение подвижности в локтевом суставе, 3 измерение угла приведения кисти, 4 измерение подвижности в тазобедренном суставе, 5 измерение подвижности в тазобедренном суставе при сгибательной контрактуре, 6 измерение величины отведения бедра, 7 измерение угла сгибания в коленном суставе, 8 измерение подвижности стопы

Рис. 9. Расположение условной оси голеностопного сустава (а): 1 нормальное положение стопы; 2 отклонение стопы кнаружи; 3 отклонение стопы внутри. Нормальные и патофизиологические изменения стопы (черным помечены зоны контакта стопы с поверхностью) (б): 1 нормальное; 2 плоскостопие; 3 косолапость

Соотношение массы к поверхности тела ребенка в зависимости от возраста. Слайд 16 Таблица 1. Возраст Масса тела, кг Поверх ность тела, м 2 % к средним показателям взрослых масса телаповерхность тела Новорожденные 3,50, мес 5,00, » 7.50, год 10,00, года 15,00, лет 23,00, » -27,01, » , » * Взрослые 651,73100

Средние значения изометрической силы некоторых мышечных групп в зависимости от возраста (по Е. Азтиззеп, 1968). Слайд 17. Таблица 2. Показатель (кг) Возраст, лет 20"2535"4555 мужжен.муж.жен.муж.жен.г^жжен.мужжен. Сила кисти (±16%)* 55,937,559,938,558,838,055,635,651,632,7 Сила разгиба телей туловища (±16%) 81,656,6 -87,458,390,759,289,857,785,749,1 Сила сгибате лей туловища (±17%) 60,640,964,242,266,742,466,041,563,033,6 Сила разгиба телей ног сидя (±18,5%) 295" *. " * Коэффициент вариации

Рассмотрим один полуцикл ходьбы, т. к. во втором полуцикле фазы и граничные позы те же, только в их названиях правую ногу нужно заменить левой, а левую – правой: 1. - отрыв стопы правой ноги от опоры; I - подседание на левой (опорной) ноге, ееё сгибание в коленном суставе 2 – начало разгибания левой ноги; II – выпрямление левой ноги, ее разгибание в коленном суставе; 3. – момент, когда правая нога в процессе переноса начала опережать левую ногу; III – вынос правой ноги с опорой на всю стопу левой ноги; 4 - отрыв пятки левой ноги от опоры; IV – вынос правой ноги с опорой на носок левой ноги; 5 – постановка правой ноги на опору; V - двойная опора, переход опоры с левой ноги на правую; Слайд 18.

В случае, если речь идет о фазовом составе двигательного действия, имеют в виду движения всего тела. При рассмотрении фазового состава ходьбы или бега имеется в виду движения ног, что необходимо для выяснения механизмов этих локомоций, т.е. как и от чего человека двигается. В беге имеется четыре фазы (римские цифры) и четыре, отделенных друг от друга граничными позами: 1. - отрыв левой стопы от опоры; I. - разведение стоп; 2. – начало выноса левой ноги вперед; II – сведение стоп с выносом левой ноги вперед; 3. – постановка правой стопы на опору; III. – амортизация, или подседание со сгибанием правой (опорной ноги); 4. – начало разгибания правой ноги; IV. - отталкивание с выпрямлением правой ноги до отрыва от опоры. слайд 18

Для точной оценки движений человека используют измерительную аппаратуру. Измерительные приборы должны соответствовать требованиям точности, стабильности, устойчивости, изоляции токоведущих частей и механической добротности.

Все измерительные системы включают в себя датчики биомеханических характеристик с усилителями и преобразователями, каналы связи и регистрирующее устройство (запоминающее и воспроизводящее).

Рис.2. Схема состава измерительной системы.

Датчик – первое звено измерительной системы, воспринимает изменения показателя. Закрепляется на теле человека или вне его.

Датчик, закрепленный на теле человека, должен иметь минимальный вес и не стеснять движения. Это, например, маркеры суставов, электромиографические электроды, датчики суставного угла или ускорения. Датчики также размещают на инвентаре, снарядах, покрытиях, на которых выполняется упражнение

Усилитель характеризуется коэффициентом усиления.

Информация от датчиков передается по телеметрическому каналу .

Зарегистрировать информацию можно (результат регистрации – график, магнитная лента):

а) индикаторы (тепловые, световые, химические);

б) счетчики (механические, электронные и др.);

в) самописцы (перьевые, струйные, тепловые);

г) осциллографы (шлейфные и электронные).

Метод тензодинамометрии (сконструирован А.Б. Абалаковым) позволяет зарегистрировать и измерить усилия, развиваемые спортсменом при выполнении различных физических упражнений. Спортсмен оказывает механическое воздействие на снаряды и покрытие, которые в результате этого деформируются. Величину деформации можно зарегистрировать с помощью тензодатчиков, наклеенных на упругий элемент.

Используют проволочные, фольговые и полупроводниковые тензодатчики. Для измерения трех составляющих усилия их наклеивают на три взаимно перпендикулярные плоскости. В качестве измерительного и регистрирующего устройства используют осциллограф. Наиболее распространены динамографическая платформа для трехкомпонентной записи опорного давления.

Метод акселерометрии позволяет зарегистрировать ускорения движения тела и его звеньев. Состоит из датчиков ускорения, наклеенных на тело человека или на снаряд, усилительной аппаратуры и регистрирующей аппаратуры (осциллограф или магнитофон). Для ориентации вектора ускорения используется синхронизированная двух- или трехплоскостная видеосъемка.

Метод электрогониометрии предназначен для измерения величины суставных углов при движении тела человека. Он предназначен для измерения подвижности и изменения углов во времени.

Гониометр состоит из двух тонких стержней, концы которых соединены шарниром. Между планками закреплен электрический преобразователь. Через проводную связь информация поступает на усилитель, преобразователь и регистратор. Запись изменения углов называется гониограммой. Запись информации от нескольких углов называется полигониометрией.

Близкими к этому методу являются ангулография (запись углов сгибания и разгибания нижних конечностей), ихнографии и подографии (запись следов при ходьбе и беге)

Рентгенографический метод позволяет определить теоретически допустимую амплитуду движения, рассчитав ее на основании рентгенологического анализа строения сустава.

Метод электромиографии – способ регистрации и анализа биологической активности мышц. Позволяет изучить активность отдельных мышц, длительность работы и согласованность в работе мышц с помощью регистрации разности потенциалов. Установка состоит из электродов, наложенных на кожу над соответствующей мышцей, усилителя биопотенциалов и регистрирующего устройства.

Метод стабилогрфии используется для определения колебания ОЦТ тела при попытке сохранения равновесия.

Электромеханический спидограф или фото- (лазеро-) электрическая установка для определения скорости одиночных движений.

Самым простым из них является электромеханический спидограф , состоящий из лентопротяжного механизма с отметчиками времени и расстояния. К ним присоединена через катушку с тормозом леска, другой конец которой крепится к поясу спортсмена. Во время бега (или плавания, гребли и т.п.) вытягивание лески приводит к замыканию контактов, и писчики отмечают на ленте время (через каждые 0,02 с) и расстояние (через 1 м).

Более предпочтительной в этом смысле является фотоэлектронная установка . Она состоит из фотоэлементов, усилителя и регистрирующего устройства (электронных часов, осциллографа, самописца и т.п.). Фотоэлектронные датчики располагаются в определенных точках дистанции (например, через каждые 3 м для бега на 30 м или через каждые 5 м для бега на 100 м); при пересечении линии датчиков изменяется их освещенность, и ВИУ срабатывает.

Работа опорно-двигательного аппарата человека основана на принципах механики. Для изучения биомеханических систем человека используют данные биофизики, физиологии, математики и др. Известно, что человек как биомеханическая система, подчиняется законам физики и механики.

При изучении движений в биомеханике используют данные антропометрии, анатомии, физиологии нервной и мышечной систем и др.; в биомеханику ОДА включают его функциональную (динамическую) анатомию и др.

Рис. 16.1. Отклонения от физиологической нормы изгибов позвоночника: а - плоская спина, б - чрезмерный лордоз, в - круглая (сутулая) спина, г - нормальная осанка, д - функциональный сколиоз, е - патологический сколиоз

Цель биомеханических исследований - создание спортивного инвентаря и техники (велосипеды, лодки, весла, спортивная обувь и многое другое), разработка техники движений в том или ином виде спорта, а также профилактика и лечение травм и т. д.

Асимметрия сторон тела и конечностей, разница в окружности сегментов одной конечности по сравнению с другой, в объеме суставов, изменения физиологических изгибов позвоночника и другие отклонения от нормы должны быть отмечены и учтены в процессе биомеханического контроля (рис. 16.1).

Ось нормальной нижней конечности проходит от передне-верхней подвздошной ости через середину коленной чашки и второй палец стопы (рис. 16.2). Длинная ось верхней конечности проходит через центр головки плечевой кости, головку лучевой и головку локтевой костей (рис. 16.3).

Рис. 16.2. Прохождение оси нижней конечности:

1 - нормальная ось нижней конечности, 2 - ось конечности проходит кнутри от надколенника, 3 - ось конечности проходит снаружи от надколенника

Рис. 16.3. Прохождение оси верхней конечности:

7 - нормальная ось верхней конечности, 2 - отклонение оси предплечья кнаружи, 3 - отклонение оси предплечья кнутри

Измерение длины нижней конечности осуществляется в положении лежа: конечности располагают строго симметрично и избирают на каждой из них по две симметричные точки (рис. 16.4). Верхней точкой может служить передне-верхняя ость таза или верхушка большого вертела. Нижней точкой может быть нижний конец внутренней или наружной лодыжек (см. рис. 16.4).

Рис. 16.4. Измерение длины нижней конечности (а), измерение длины бедра (б), измерение длины голени (в)

Рис. 16.5. Измерение длины верхней конечности (а), измерение длины плеча (б), измерение длины предплечья (в)

Точно также производится измерение длины верхней конечности. Верхней точкой при этом служит конец акромиального отростка лопатки или большой бугорок плечевой кости, нижней - шиловидный отросток лучевой кости или до конца III пальца (рис. 16.5).

Для измерения длины плеча или предплечья промежуточной точкой обычно служит верхушка локтевого отростка или головка лучевой кости.

После измерений больной конечности, полученные данные сравнивают с данными измерений здоровой конечностью (рис. 16.6).

Рис. 16.6. Правильное положение человека при измерении длины

конечностей (а). Сопоставление длины конечностей: б- голеней,

в - предплечья, г - плеч

Необходимо различать анатомическое (истинное) и функциональное укорочение или удлинение конечности. Анатомическая длина (укорочение или удлинение) складывается из суммы длины бедра и голени для нижней конечности и плеча и предплечья - для верхней конечности.

Измерение в первом случае производится от верхушки большого вертела до щели коленного сустава и от последней до наружной (внутренней) лодыжки; во втором случае - от большого бугорка плечевой кости до головки лучевой кости и от последней до шиловидного отростка лучевой (локтевой кости). Эти суммарные данные сравнивают с такими же данными, полученными при измерении здоровой конечности. Разница между ними и составляет величину анатомического укорочения (рис. 16.7).

Функциональное укорочение или удлинение конечности определяется путем указанного выше измерения ее отдельных сегментов, но верхней точкой для нижней конечности при этом служит передне-верхняя подвздошная ость, а для верхней конечности - конец акромиального отростка лопатки. Функциональное укорочение обычно зависит от наличия контрактур или анкилозов суставов в порочном положении, искривлений костей, вывихов и т. д.

Функциональное укорочение может быть измерено в положении стоя (см. рис. 16.7, б). Оно равно расстоянию от подошвенной поверхности стопы больной конечности до пола при опоре на здоровую конечность (см. рис. 16.7, б).

Между анатомическим и функциональным укорочением может быть значительная разница. Так, например, длина бедра и голени больной и здоровой стороны может быть одинаковой, а между тем при наличии сгибательной контрактуры в коленном или тазобедренном суставах, вывихе, анкилозе тазобедренного сустава в положении приведения функциональное укорочение может достичь 10-15 см и более (рис. 16.8).

Определение объема движения в суставах (16.9). Степень и тип движения нормального сустава зависит от формы суставных поверхностей, от ограничивающего действия связок и от функции мышц.

Различают активные и пассивные ограничения движений в суставах. Известен объем нормальной амплитуды движений в различных суставах (рис. 16.10, см. стр. 454-455). Однако для практических целей гораздо более важные данные могут быть получены при сравнении движений в суставах больной стороны и здоровой.

Движения в сагиттальной плоскости называют сгибанием и разгибанием (flexio et extensio), в отношении кисти принято говорить - ладонное и тыльное сгибание, в отношении стопы - тыльное и подошвенное сгибание.

Движения во фронтальной плоскости называют приведением (adductio) и отведением (abductio). В отношении лучезапястного сустава принято говорить - лучевое приведение и локтевое отведение; движение внутрь в пяточно-кубовидном суставе есть приведение, движение наружу - отведение. Движения вокруг продольной оси называют ротацией (rotatio) внутренней и наружной. В отношении предплечья (рис. 16.11) принято называть наружную ротацию - супинацией (supinatio), а внутреннюю ротацию - пронацией (pronatio), так же как отклонение стопы в подтаранном суставе от оси нижней конечности внутрь принято называть супинацией, а кнаружи - пронацией (см. рис. 16.15).

Рис. 16.7. Сопоставление длины нижних конечностей (а). Измерение функционального укорочения нижней конечности в положении стоя (б)

Рис. 16.8. Виды укорочений:

а - абсолютное укорочение нижней конечности (при переломе со смещением), б-относительное укорочение (при вывихе бедра), в - кажущееся укорочение (при сгибательной контрактуре коленного сустава)

Рис. 16.9. Определение объема движений в суставах:

1 - измерение объема движений в плечевом суставе (а - измерение угла отведения, б - измерение угла сгибания); 2 - измерение подвижности в локтевом суставе, 3 - измерение угла приведения кисти, 4 - измерение подвижности в тазобедренном суставе, 5 - измерение подвижности в тазобедренном суставе при сгибательной контрактуре, 6 - измерение величины отведения бедра, 7 - измерение угла сгибания в коленном суставе, 8 - измерение подвижности стопы

Движения в суставах могут производиться пациентом активно или с помощью исследователя (пассивно). Измерение амплитуды движений производится с помощью угломера, бранши которого устанавливает по оси сегментов конечности, а ось угломера - по оси движения суставов (см. рис.

16.9).

Рис. 16.11. Исследование ротационных движений в плечевом суставе: а - ротация кнаружи, б - ротация внутрь

Рис. 16.10. Объем движений в суставах: а - верхние конечности,

б - нижние конечности

Ограничение пассивной подвижности в суставе носит название контрактуры. Ограничение активной подвижности - это не контрактура, а состояние, связанное с болевыми ощущениями, параличом или парезом мышц.

Полную неподвижность в суставе называют анкилозом. Различают костный анкилоз, при котором суставные концы сочленяющихся костей спаяны между собой костным веществом, и фиброзный анкилоз, при котором спайка состоит из фиброзной ткани. В последнем случае возможны ничтожные, еле заметные на глаз движения.

Для определения объема ротационных движений конечностей используют ротатометры (рис. 16.12). Данные измерений записывают в градусах. Пределом возможного пассивного движения является ощущение боли. Объем активных движений иногда в значительной степени зависит от состояния сухожильно-мышечного аппарата, а не только от изменений в суставе. В этих случаях между объемом активных и пассивных движений возникает значительная разница.

Движения в локтевом суставе возможны в пределах: сгибание до 40-45°, разгибание до 180°. Пронационно-супинационные движения предплечья в локтевом суставе определяются в положении, изображенном на рис. 16.13, и возможно в пределах 180°.

Рис. 16.12. Ротатометр. Определение объема ротационных движений

Рис. 16.13. Супинация (а) и пронация (б) предплечья

В лучезапястном суставе движения совершаются в пределах 70-80° тыльного сгибания и 60-70° ладонного сгибания. Определяются также боковые движения кисти - радиальное отведение в пределах 20° и ульнарное - в пределах 30° (см. рис. 16.10).

В пальцах кисти разгибание возможно в пределах 180°, сгибание в пястно-фаланговых суставах возможно до угла 70-60°, в межфаланговых сочленениях - до 80-90°. Возможны и боковые движения пальцев. Особенно важно определить отведение первого пальца и возможность соприкосновения между первым и пятым пальцами.

В тазобедренном суставе объем движений в норме: сгибание до 120°, разгибание 30-35° (угол между горизонтальной плоскостью и осью бедра), отведение 40-50°, приведение 25-30° (угол между вертикальной осью туловища и осью бедра) (см. рис. 16.10, б).

Физиологические движения в голеностопном суставе и стопе совершаются в пределах 20-30° тыльного сгибания (разгибание стопы) и 30-50° подошвенного сгибания (см. рис. 16.9). Приведение стопы, как правило, сочетается с супинацией (вращение стопы внутрь), отведение сопровождается пронационным движением (вращение стопы наружу).

Физиологические движения в позвоночнике для удобства определяются и в градусах (что более сложно) и в максимальных движениях различных отделов.

В шейном отделе сгибание в норме совершается до соприкосновения подбородка с грудиной, разгибание - до горизонтального положения затылка, вбок - до соприкосновения ушной раковины с надплечьем.

Рис. 16.14. Измерение окружности головы (а), плеча (б), груди (в), голени (г), бедра (д)

В грудном отделе сгибание и разгибание осуществляются в небольшом объеме. Грудные позвонки принимают большое участие в боковых движениях позвоночника, объем ротационных движений 80-120°.

В поясничном отделе наибольший объем движений определяется в передне-заднем направлении, боковые и ротационные движения умеренные.

Окружность конечностей (больной и здоровой) измеряют в симметричных местах на определенном расстоянии от костных опознавательных точек: для ноги - от передней верхней ости подвздошной кости, большого вертела бедра, суставной щели коленного сустава, головки малой берцовой кости; для рук - от акромиального отростка, внутреннего надмыщелка плеча (рис. 16.14).

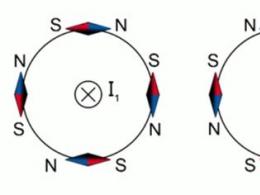

Измерения стоп производят как с нагрузкой, так и без нагрузки (рис. 16.15). Деформация стопы в результате статической недостаточности складывается из а) пронации заднего отдела стопы и компенсаторной относительной супинации ее переднего отдела; б) изгиба к тылу переднего отдела стопы по отношению к заднему отделу, устанавливающемуся в положении подошвенного сгибания (уплощение стопы); в) отведения переднего отдела стопы (абдукция) по отношению к ее задней части (рис. 16.16).

Рис. 16.15. Определение отведения переднего отдела стопы: а - стопа в норме, б - плосковальгусная стопа. Определение пронации заднего отдела стопы (в)

Ф.Р. Богданов рекомендует измерять продольный свод стопы путем построения треугольника, опознавательные точки которого легко доступны ощупыванию. Такими точками являются: головка первой плюсневой кости, пяточный бугор и вершина внутренней лодыжки (рис. 16.17). Соединив эти три точки, получают треугольник, основанием которого служит расстояние от головки первой плюсневой кости до пяточного бугра. Расчет ведут по высоте свода и величине углов внутренней лодыжки и у пяточной кости. В норме высота свода равна 55-60 мм, угол у лодыжки составляет 95°, угол у пяточной кости - 60°. При плоской стопе: высота свода меньше 55 мм, угол у лодыжки 105-120°, угол у пяточной кости 55-50°.

Рис. 16.16. Расположение условной оси голеностопного сустава (а): 1 - нормальное положение стопы; 2 - отклонение стопы кнаружи; 3 - отклонение стопы кнутри. Нормальные и патофизиологические изменения стопы (черным помечены зоны контакта стопы с поверхностью) (б): 1 - нормальное; 2 - плоскостопие; 3 - косолапость

Рис. 16.17. Измерение стопы по Ф.Р. Богданову: а - стопа в норме, б - полая стопа, в - плоская стопа

Рис. 16.18. Измерение основных углов свода стопы на профильной рентгенограмме (схема)

Для определения степени плоскостопия применяют рентгенологический метод исследования. Расчет основан на построении треугольника, вершинами которого являются головка плюсневой кости, ладьевидная кость и бугор пяточной кости, и измерении высоты свода и величины угла у ладьевидной кости (рис. 16.18).

Ангулография - запись углов сгибания и разгибания в суставах нижней конечности: тазобедренном, коленном и других с обозначением межзвенных углов (B.C. Гурфинкель и А.Я. Сысин, 1956). По данным ангулограмм можно определить походку в норме и при патологии, а также до и после лечения (рис. 16.19). При применении лечения (реабилитации) ангулография начинает приближаться к норме.

Рис. 16.19. Подография и ангулография:

1. Подография ноги: ПП - правой, ПЛ - левой. 2.

Углы: Т - тазобедренный, К - коленный, Г- голеностопный. 3. Фазы шага: Пер. - переносной период, ПТ- перекат через пятку, ВС -опора на всю ногу, НС- перекат через носок (по Н.А. Шенк, 1975)Ихнография - метод записи следов от обеих ног при ходьбе с учетом длины шага каждой ноги, разворота стопы, ширины шага, угол шага (рис. 16.20).

При анализе следовых дорожек по отпечаткам стоп измеряются пространственные параметры шага.

Модификация метода ихнографии - Подография - использование регистрации электрических сигналов при соприкосновении стопы с полом (рис. 16.21). На специальную металлизированную дорожку и металлический контакт на обуви подается слабый электрический ток, при касании поверхности такой обувью замыкается цепь и проходит ток, регистрируемый на приборе (например, на осциллографе). Помещая контакты в определенных местах подошвы можно регистрировать фазы переноса конечности, постановки пятки на опору, переката на всю ступню, отрыва пятки и т. д.

Участие различных мышц в осуществлении двигательного акта изучают посредством электромиографии, т. е. путем исследования электрической активности мышц. С этой целью отводящие электроды прикладывают к коже человека над соответствующей мышцей. Многоканальные электромиографы одновременно регистрируют электрическую активность нескольких мышц.

Рис. 16.20. Отпечаток стоп (верхний рисунок):

а - стопа в норме, б - косолапость, в - плоская стопа, г - полая стопа. Ихнография стоп при ходьбе (нижний рисунок): а - ширина шага, б - длина шага, в - угол шага

Рис. 16.21. Подограммы и коленные углы больной А.

Поздний восстановительный период полиомиелита. Паралич левой ноги. I - в первые дни пользования беззамковым аппаратом; II - через 3 недели: а - в аппарате, б - без апперета (по Н.А. Шенк, 1975)

ЭМГ записывают с мышц симметричных сегментов конечностей или симметричных половин туловища, либо с мышц-антагонистов. Полученную ЭМГ оценивают по высоте осцилляции, их частоте в единицу времени и в целом всю запись. Показано, что тренировки усиливают электрическую активность мышц (рис. 16.22). Особенно это заметно при тренировке (применение ходьбы, бега, лечебной гимнастики и других средств) после перенесенной травмы.

Рис. 16.22. Электромиограммы:

1 - после тренировки, 2 - после восстановительного массажа и оксигенотерапии, 3 - после криотерапии

Рис. 16.23. Измерение гибкости позвоночника

Измерение гибкости позвоночника. Гибкостью называется способность выполнять движения с большой амплитудой. Мерой гибкости является максимум амплитуды движений. Различают активную и пассивную гибкость. Активная выполняется самим испытуемым, пассивная - под влиянием внешней силы. Гибкость зависит от состояния суставов, эластичности (растяжимости) связок, мышц, возраста, температуры окружающей среды, биоритмов, времени суток и др.

Обычно гибкость определяется по способности человека наклониться вперед, стоя на простейшем устройстве (рис. 16.23). Перемещающаяся планка, на которой в сантиметрах нанесены деления, показывает уровень гибкости.

Искривление позвоночника может наступить в трех плоскостях: а) фронтальной (боковое искривление - сколиоз); б) сагиттальной (круглая спина, горб - кифоз); в) горизонтальной (поворот позвонков - торсия).

Сколиоз - это заболевание костной и нервно-мышечной системы в области позвоночника, которое вызывает прогрессирующее боковое искривление последнего с торсией, изменением формы позвонков клиновидного характера, с развитием деформаций ребер и образованием реберных горбов, переднего и заднего, усилением поясничного лордоза, грудного кифоза и с развитием компесаторных дуг искривления (рис. 16.24).

Общий центр тяжести тела играет важную роль при решении различных вопросов механики движений. Равновесие и устойчивость тела определяется положением ОЦТ.

Рис. 16.24. Признаки нормальной осанки (а).

Определение искривления позвоночника (б). Виды сколиоза:

1 - правосторонний, 2 - левосторонний, 3 - S-образный

Общая площадь опоры - площадь, заключенная между крайними точками опорных поверхностей, иными словами, площадь опорных поверхностей и площадь пространства между ними (рис. 16.25). Величина площади опоры при различных положениях тела очень варьирует.

Рис. 16.25. Проекция ОЦТ на горизонтальную плоскость: - поперечная ось тазобедренного сустава, 2 - поперечная ось коленного сустава, 3 - поперечная ось голеностопного сустава

Применительно к телу человека различают два вида равновесия: устойчивое и неустойчивое. Устойчивое равновесие - когда ОЦТ тела расположен ниже площади опоры, а неустойчивое - когда ОЦТ тела расположен выше площади опоры.

В. Браунс и О. Фишер определили положение ОЦТ тела и центров тяжести его отдельных частей. Выявлено, что ЦТ головы лежит сзади от спинки турецкого седла примерно на 7 мм; ЦТ туловища - спереди верхнего края первого поясничного позвонка (Ц). По оси туловища его ЦТ отстоит от краниального конца примерно на 3/6 длины, а от каудального - на 2/5 длины (см. рис. 2.9). Прямую между поперечными осями, проходящими через плечевые и тазобедренные суставы, ЦТ туловища делит примерно в отношении 4:5. По Фишеру, изолированное бедро, голень, плечо и предплечье имеют ЦТ в том месте, отрезки от которого до проксимального и дистального концов этих звеньев относятся примерно как 4:5. Центр же тяжести кисти с несколько согнутыми пальцами расположен на 1 см проксимальнее головки третьей пястной кости.

Зная положение ЦТ каждой из двух частей тела, сочленяющихся между собой (плеча и предплечья, бедра и голени и др.), нетрудно определить положение общего для них центра тяжести (см. рис. 2.9). Он находится на прямой, соединяющей ЦТ каждого из звеньев, и делит эту прямую в отношении, обратно пропорциональном их массам. Посредством преобразования двухзвеньевых систем можно определить положение ОЦТ тела.

Для определения ОЦТ, а также для определения его траектории В.М. Абалаков предложил прибор (рис. 16.26).

Рис. 16.26. Прибор В.М. Абалакова для определения расположения ОЦТ человеческого тела по рисунку с кинограммы

Устойчивость тела определяется величиной площади опоры, высотой расположения ОЦТ тела и местом прохождения вертикали, опущенной из ОЦТ, внутри площади опоры (см. рис. 16.25). Чем больше площадь опоры и чем ниже расположен ОЦТ тела, тем больше устойчивость тела.

Для определения центра масс J.L. Parks (1959) предложил метод рассечения, который позволил определить центр каждого сегмента, массу и положение центра масс (рис. 16.27).

Рис. 16.27 .- Расположение центра тяжести сечения туловища

(линия вдоль середины тела) (по J.L Parks, 1959).

В процентах указано положение центра тяжести среза по отношению

к его передне-заднему диаметру

Для исследования площади опоры подошвенную поверхность стопы (стоп) смазывают краской, для чего пациент становится на ровную поверхность, покрытую тонким слоем краски, а затем осторожно переходит на лист чистой бумаги. По отпечаткам стоп можно судить о своде стопы и характере распределения нагрузки на стопу (см. рис. 16.20). Методом отпечатков определяют особенности и характер походки (см. рис. 16.20).

Анализ походки по следу, оставленному на бумаге, производят путем измерения угла шага (угол, образованный линией передвижения и осью стопы), ширины шага (расстояние между отпечатками края пятки одной и той же ноги (рис. 16.28).

Рис. 16.28. Анализ ходьбы и бега по отпечаткам стоп

Хорошая осанка создает оптимальные условия для деятельности внутренних органов, способствует повышению работоспособности и, конечно, имеет большое эстетическое значение. Характеристику типов осанки можно дать по результатам гониометрии позвоночного столба (рис. 16.29) и визуально.

Рис. 16.29. Гониометрия позвоночного столба.

Лордозоплеческолиозометр (а). Прибор Билли-Кирхгофера (б). Прибор П.И. Белоусова (в). Г- схема измерения глубины шейного (а) и поясничного (б) изгибов

Гониометрия - метод регистрации относительных движений частей тела: в качестве датчиков угловых перемещений в суставах используются электрические переменные сопротивления (потенциометры) или угломеры (на шарнире, или с выдвижными браншами, или дисковой). Наиболее широкое применение находит циркуль-гониометр В.А. Гамбурцева.

При помощи гониометрического метода легко осуществляется комплексное измерение кривизны и движений позвоночника, углов наклона таза, амплитуды движений суставов конечностей, деформацию конечностей и др.

Характер изменения во времени суставных углов ноги в плоскости, близкой к сагиттальной, показан на рис. 16.30.

Циклография - способ регистрации движений человека. При циклографии последовательные позы движущегося человека (илиодной из его конечностей) регистрируются на одной и той же фотографической пленке. Для этого исследуемый надевает костюм из черной неблестящей ткани. На местах соответствующих суставах и в некоторых других точках тела закрепляют небольшие электрические лампочки. Перемещение исследуемого оставляет след на фотопленке. При этом каждой светящейся лампочке на пленке соответствует своя световая траектория в виде линии.

Рис. 16.30. Гониограммы, динамограммы, перемещение точки приложения равнодействующих сил к стопе и временная структура шага при беге. Темп - 149 шагов в 1 мин, длина шага 1,21 м, скорость бега 10,8 км/час.

Обозначения те же, что и на рис. 15.22 (по В.А. Богданову, B.C. Гурфинкель, 1976)

Для определения скорости движений отдельных звеньев тела перед фотокамерой помещают вращающийся диск с одним или несколькими отверстиями. Вращаясь с равномерной скоростью перед объективом фотокамеры, диск дробит световые траектории лампочек на определенные точки, отстоящие друг от друга на одинаковые интервалы времени.

Обрабатывая циклограмму по методу Н.А. Бернштейна, можно подробно анализировать движения тела человека и его отдельных звеньев в пространстве и времени. Это позволяет не только выявлять действительные и относительные перемещения тела и его отдельных пунктов (сегментов), но и определять скорости и ускорения этих перемещений как по продольной, так и по вертикальной составляющим.

Циклограммы позволяют видеть целостное пространственное движение тела, образующееся в результате сложения угловых движений множества звеньев тела относительно друг друга.

На рис. 16.31 и рис. 16.32 приведены циклограммы идущего и бегущего человека.

Стабилография. По существу, устойчивость - это способность человека размещать общий центр масс так, чтобы его проекция на горизонтальный участок опоры попала на площадь, ограниченную стопами. Удержание вертикальной позы - это мышечная координация циклических движений тела. При этом тело колеблется и площадь, описываемая ОЦМ, может превышать площадь опоры. При проведении пробы «устойчивость» стабилограмма снимается в течение 30 с, при этом испытуемого просят встать на платформу и постараться самостоятельно сохранять вертикальное положение тела (вначале 30 с с открытыми глазами, а затем 30 с - с закрытыми). На рис. 16.33 представлены статокинезиграммы.

Анализ статокинезиграмм (СКГ) предусмотрен по следующим характеристикам.

1. Математическое ожидание координат ОЦТ (ОЦМ) по математическому ожиданию положения центра давления М x ± σ x , М у , каждая координата со своим средним квадратичным отклонением .

2. Длина кривой (длина траектории движения ОЦМ) – L, (м,мм).

3.Площадь СКГ – S, (м 2 , мм 2).

4. Время перемещения - t, (с).

5. Скорость (средняя скорость перемещения ОЦМ) (м/с, мм/с).

6. Радиус отклонения ОЦТ (ОЦМ) - R, (м, мм).

7. СKO радиуса - (м, мм).

8. Отклонение ОЦТ, D х, D у (м, мм).

9. Коэффициент асимметрии ![]()

Рис. 16.31. Основные результаты циклографирования ходьбы человека

(по Н.А. Бернштейн и др., 1940).

а - циклограмма двух двойных шагов (вид справа), время между точками равно 1 /90 с. Линиями показаны положения звеньев тела в характерные моменты изменения опорных реакций

Рис. 16.31, б - схема расположения основных моментов изменения опорных реакций на временной структуре ходьбы. Восклицательные знаки при буквенных обозначениях, перенесенных с рис. А, отмечены точками «своей» ноги

Рис. 16.31, в - инерционные силы (ординаты), действующие в звеньях правой ноги при ходьбе (направления действия условно совпадают с направлениями ускорений в центрах тяжести звеньев). Три кривые вверху (сверху вниз): вертикальные составляющие сил в бедре, голени и стопе, вычисленные по приведенной циклограмме. Две кривые внизу (сверху вниз): продольные составляющие сил в голени и стопе, полученные в другом эксперименте. Буквами обозначены основные экстремумы сил, причем буквой п обозначены минимумы, а индексом при п повторено обозначение максимума, предшествующего данному минимуму, h - задний и v - передний толчки ноги (максимумы силы опорной реакции), т - момент вертикали (минимум опорной реакции), z -максимальное и k - минимальное ускорение центра тяжести тела. Цифровыми индексами у букв помечены обозначения волн на экстремумах (непрерывные вертикальные линии), штриховыми индексами у букв - весьма изменчивые вспомогательные экстремумы

Рис.16.32. Циклограммы бега человека (по Н.А.Берштейн и др.,1940).

а- циклограмма двойного шага в спортивном беге (вид справа), время между толчками равно 1/187 с. линиями показаны положения звеньев тела при основных экстремумах инерционных сил

Рис. 16.32, б - инерционные силы (ординаты), действовавшие в звеньях ноги в данном эксперименте (направления действия условно совпадают с направлениями ускорений в центрах тяжести звеньев). Сверху вниз - вертикальная и продольная составляющие сил в бедре, ниже - аналогичные составляющие силы в голени, в самом низу - в стопе. Система обозначений та же, что и на рис. 16.31

Рис. 16.33. Статокинезиграммы пациента с открытыми и закрытыми глазами при пробе Ромберга

Помимо анализа статокинезиграмм (СКГ) предусмотрено получение гистограмм, характеризующих статистическое распределение величин отклонения ОЦМ в обоих направлениях и спектральный анализ колебании тела испытуемого. Обработка гистограмм и спектральный анализ проводятся с применением методов, изучаемых в основном курсе медицинской и биологической физики.

Для исследования вестибулярного аппарата проводят специальные координационные пробы и пробы с вращением: вращение в кресле Барани, проба Ромберга и др.

От состояния вестибулярного анализатора в большой мере зависит ориентирование в пространстве, а также устойчивость тела. Это особенно важно в некоторых сложных видах спорта (акробатика, гимнастика, батут, прыжки в воду, фигурное катание и др.).

Проба Ромберга (Romberg). Тест для определения изменения проприорецепции. Проба Ромберга проводится в четырех режимах (рис. 16.34) при постепенном уменьшении площади опоры. Во всех случаях руки у обследуемого подняты вперед, пальцы разведены и глаза закрыты. По секундомеру засекается время сохранения равновесия в течение 15 с. При этом фиксируются все изменения - пошатывание тела, дрожание рук или век (тремор).

Рис. 16.34. Определение равновесия в статических позах

Тест Яроцкого. Тест позволяет определить порог чувствительности вестибулярного анализатора. Тест выполняется в положении стоя с закрытыми глазами, при этом спортсмен по команде начинает вращательные движения головой в быстром темпе. Фиксируется время вращения головой до потери спортсменом равновесия. У.здоровых людей время сохранения равновесия в среднем 28 с, у тренированных спортсменов - 90 с и более, особенно у тех, кто занимается акробатикой, гимнастикой, прыжками в воду и др.

Треморография. Тремор - гиперкинез, проявляющийся непроизвольными, стереотипными, ритмичными колебательными движениями всего тела или его составных частей. Запись тремора осуществляется с помощью сейсмодатчика на ЭКГ-аппарате. На палец испытуемому надевается индукционный сейсмодатчик. Механические колебания (тремор) руки и пальца, преобразованные в электрические сигналы, усиливаются и регистрируются на ленте электрокардиографа (рис. 16.35). Запись производится в течение 5-10с. Затем анализируется форма полученной кривой по амплитуде и частоте. При утомлении и возбуждении амплитуда и частота тремора увеличивается. Улучшение тренированности сопровождается, как правило, снижением величины тремора, а также при уменьшении или исчезновении боли.

Рис. 16.35. Треморограммы: а - до тренировки, б - после тренировки

Актография - это исследование двигательной активности человека во время сна. Запись актограмм осуществляется на электрокимографе, где в качестве воспринимающей части применяется велосипедная камера длинной 1,5 м, давление в которой составляет 15-20 мм рт. ст. Камера соединяется резиновой трубкой с капсулой Марея. Чернильными писчиками производится запись актограммы на бумаге. При анализе актограмм учитывается продолжительность засыпания, длительность состояния полного покоя, общее время сна и другие составляющие. Чем выше показатель покоя, тем лучше сон.

При утомлении (переутомлении), неврозах, болях и других состояниях происходит нарушение сна (рис. 16.36).

Рис. 16.36. Актограммы: а - при переутомлении, б - после приема кислородного коктейля и проведенного специального восстановительного массажа с аэроионизацией

Для определения поверхности тела по данным измерения длины и массы тела (рис. 16.37) существуют номограммы. Поверхность тела является в значительной степени интегрирующим признаком физического развития, имеющим высокую корреляционную связь с многими важнейшими функциональными системами организма.

Расчет величины поверхности тела (S) по Дюбо: S = 167,2 , где М - масса тела в килограммах; Д - длина тела в сантиметрах.

Соотношение массы и поверхности тела ребенка в зависимости от возраста приведено в табл. 16.1.

Определение толщины кожно-жировых складок у детей и подростков. Измерение по Л.С. Трофименко производят калипером Беста с постоянным давлением 10 г/мм 2 (рис. 16.38). Толщину складки измеряют в десяти точках тела: щека, подбородок, грудь I (по передней подмышечной линии на уровне подмышечной складки), задняя поверхность плеча, спина, грудь II (по передней подмышечной линии на уровне X ребра), живот над гребнем подвздошной кости, бедро, голень. Толщину каждой складки измеряют 3 раза и полученные данные складывают.

У девочек кривая суммы складок в возрасте от 7 до 17 лет неуклонно возрастает; у мальчиков пик нарастания кривой приходится на возраст 10- 12 лет, затем наблюдается тенденция к некоторому ее снижению. Сопоставление полученных величин с массой тела ребенка позволяет судить о преимущественном развитии жировой ткани или костно-мышечной системы.

Рис. 16.37. Номограмма для определения поверхности тела по росту и массе тела (по Дю Буа, Бутби, Сандифорду)