Где был голодомор 1932 1933 в ссср. Голод в ссср (1932–1933)

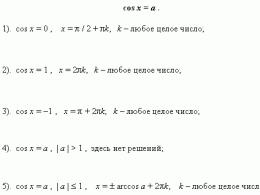

Голод в СССР 1932-1933 гг. - массовый голод в СССР на территории Украины, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана.

Истоки голода в России

История России представляет длинный ряд голодных годов.

В то же время, как отмечает историк В. В. Кондрашин в своей книге, посвящённой голоду 1932-1933 годов, «В контексте голодных лет в истории России своеобразие голода 1932-1933 годов заключается в том, что это был первый в ее истории „организованный голод“, когда субъективный, политический фактор выступил решающим и доминировал над всеми другими. … В комплексе вызвавших его причин отсутствовал природный фактор, как равноценный другим, характерный для голодов 1891-1892, 1921-1922, 1946-1947 годов. В 1932-1933 годах не наблюдалось природных катаклизмов, подобных великим засухам 1891, 1921, 1946 годов» .

За вторую половину XIX столетия особою жестокостью отличались голодные годы, порождённые неурожаями 1873, 1880, 1883, 1891, 1892, 1897 и 1898 гг. В XX веке особенно выделялись массовый голод 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913. Причины массового голода в XX веке были не в сфере обмена, а в сфере производства хлеба, и вызывались они прежде всего чрезвычайными колебаниями русских урожаев в связи с их низкой абсолютной величиной и недостаточным земельным обеспечением населения, что, в свою очередь, не давало ему возможности накопить в урожайные годы денежные или хлебные запасы. Исключительная неустойчивость русских урожаев - прежде всего результат неблагоприятных климатических условий. Наиболее плодородные районы отличаются особой неравномерностью осадков. Наряду с низкой урожайностью, одной из экономических предпосылок массового голода в России была недостаточная обеспеченность крестьян землёй. Возможной причиной этого явления была ликвидация крепостного права. Кроме того, тема голода была раскрыта и Л. Н. Толстым в статье «О голоде».

Разруха, экономический хаос, кризис власти и отказ в помощи со стороны иностранных государств после Гражданской войны вызвал новый массовый голод в 1921/22 гг.. Этот голод стал первым в зарождающемся СССР. Региональные и локальные проблемы с продовольствием и голод среди отдельных слоёв населения, вызванные различными факторами, периодически возникали и в течение 1923-31 годов. Второй массовый голод в СССР разразился в 1932/33 гг. в период коллективизации - тогда от голода и болезней, связанных с недоеданием, погибло около 7 миллионов человек. И, наконец, после Великой Отечественной войны население СССР охватил последний в истории Советского Союза массовый голод 1946/47 гг.

В дальнейшем массового голода с голодными смертями в СССР и в России не отмечалось, однако, до сих пор проблема голода остаётся актуальной: по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 2000-2002 году в России от голода страдали 4 % населения (5,2 млн человек).

В то же время, как отмечает историк В. В. Кондрашин в своей книге, посвящённой голоду 1932—1933 годов: «В контексте голодных лет в истории России своеобразие голода 1932—1933 годов заключается в том, что это был первый в ее истории „организованный голод“, когда субъективный, политический фактор выступил решающим и доминировал над всеми другими. … В комплексе вызвавших его причин отсутствовал природный фактор, как равноценный другим, характерный для голодов 1891—1892, 1921—1922, 1946—1947 годов. В 1932—1933 годах не наблюдалось природных катаклизмов, подобных великим засухам 1891, 1921, 1946 годов».

На Украине

Голодомор — массовый голод, охвативший всю территорию Украинской ССР в 1932—1933 годах, повлекший значительные человеческие жертвы, пик которого пришёлся на первую половину 1933 года и, по мнению противников доказанности умышленного характера голода, являющийся частью общего голода в СССР 1932—1933.

Предпосылки возникновения голода 1932—1933 гг

Коллективизация

С 1927-1929 гг. советское руководство начинает разрабатывать комплекс мероприятий по переходу к сплошной коллективизации сельского хозяйства. Весной 1928 Наркомземом и Колхозцентром РСФСР был подготовлен проект пятилетнего плана по коллективизации крестьянских хозяйств, согласно которому к 1933 предполагалось объединить в колхозах 1,1 млн хозяйств (около 4 %). В Резолюции пленума ЦК ВКП(б) от 10 июля 1928 года «Политика хлебозаготовок в связи с общим хозяйственным положением» указывалось что, « несмотря на достижение 95 % довоенной нормы посевных площадей товарный выход зернового производства едва превышает 50 % довоенной нормы». В процессе доработки этого плана процент коллективизации изменялся в большую сторону, и в утверждённом весной 1929 г. пятилетнем плане предусматривалась уже коллективизация 4-4,5 млн крестьянских хозяйств (16-18 %).

С переходом осенью 1929 г. к сплошной коллективизации партийно-государственное руководство страны приступило к выработке новой политики в деревне. Намечаемые высокие темпы коллективизации предполагали ввиду неподготовленности как основных масс крестьянства, так и материально-технической базы сельского хозяйства такие методы и средства воздействия, которые вынуждали бы крестьян вступать в колхозы. Такими средствами являлись: усиление налогового пресса на единоличников, мобилизация пролетарских элементов города и деревни, партийно-комсомольского и советского актива на проведение коллективизации, усиление административно-принудительных и репрессивных методов воздействия на крестьянство, и в первую очередь на его зажиточную часть.

3 января Политбюро ЦК ВКП(б) был представлен проект постановления ЦК ВКП(б) о темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству, который предусматривал сокращение сроков коллективизации в важнейших зерновых районах (Средняя и Нижняя Волга, Северный Кавказ) до 1-2 лет, для остальных зерновых районов - до 2-3 лет, для важнейших районов потребляющей полосы и остальных сырьевых районов - до 3-4 лет. 4 января 1930 этот проект постановления был отредактирован Сталиным и Яковлевым. В нём были сокращены сроки коллективизации в зерновых районах, а в отношении зажиточной части крестьянства говорилось, что партия перешла «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса». 5 января 1930 г. проект постановления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» был утверждён на заседании Политбюро и 6 января опубликован в «Правде».

По мнению некоторых исследователей, этим были созданы все предпосылки не только к экономическим, но и к политическим и репрессивным мерам воздействия на крестьянство.

Хлебозаготовки

Согласно исследованиям доктора исторических наук В.Кашина, в ряде регионов РСФСР и, в частности, в Поволжье массовый голод был создан искусственно и возник «не из-за сплошной коллективизации, а в результате принудительных сталинских хлебозаготовок». Данное мнение подтвержадают очевидцы событий, говоря о причинах возникшей трагедии: «Голод был потому, что хлеб сдали», «весь, до зерна, под метелку государству вывезли», «хлебозаготовками нас мучили», «продразверстка была, весь хлеб отняли». В частности, в Поволжье, в условиях ослабленного раскулачиванием и массовой коллективизацией села, лишённого тысяч хлеборобов -единоличников, подвергшихся репрессиям, комиссия ЦК ВКП(б) по вопросам хлебозаготовок во главе с секретарем ЦК партии П. П. Постышевым постановила изъять запасы хлеба у единоличников и хлеб, заработанный работниками колхоза. Фактически в условии угроз репрессиями и шантажа председатели колхозов и руководители сельских администраций были вынуждены передавать в рамках хлебозаготовки практически все объёмы производимого и имеющегося в запасах хлеба. Данные меры, лишившие регион запасов продовольствия и привели к массовому голоду. Аналогичные меры были приняты В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем на Украине и Северном Кавказе, что вызвало соответствующие последствия - голод и массовую смертность среди населения

Политика в области хлебозаготовок

Уже в 1928-1929 гг. хлебозаготовки проходили с большим напряжением. С начала 30-х годов ситуация ещё более обострилась. Объективные причины, которыми была вызвана необходимость хлебозаготовок:

- рост численности населения городов и промышленных центров (с 1928 по 1931 городское население возросло на 12,4 млн.);

- развитие промышленности, возрастание промышленных потребностей в сельскохозяйственной продукции;

- поставки зерна на экспорт в целях получения средств для закупки западной машиностроительной продукции.

Для удовлетворения этих нужд в то время необходимо было иметь 500 млн пудов хлеба ежегодно. Валовые же сборы зерна в 1931-1932 гг., даже по официальным данным, по сравнению с предыдущими годами были значительно ниже.

Ряд зарубежных исследователей (М. Таугер, С. Уиткрофт, Р. Дэвис и Дж. Купер), основываясь на официальных данных о валовых сборах зерна в 1931-1932 гг., отмечают, что их следует считать завышенными. Для оценки урожая в те годы стал определяться не реальный сбор зерна, а видовая (биологическая) урожайность. Такая система оценки завышала истинный урожай не менее, чем на 20 %. Тем не менее, исходя из неё, устанавливались планы хлебозаготовок, которые ежегодно возрастали. Если в 1928 г. доля хлебозаготовок составляла 14,7 % валового сбора, в 1929 г. ? 22,4 %, в 1930 г. - 26,5 %, то в 1931 г. - 32,9 %, а в 1932 г. - 36,9 % (по отдельным регионам см. Табл. 1 ).

Урожайность же зерновых сокращалась (см. Табл. 2 ). Если в 1927 г. в среднем по СССР она составляла 53,4 пуд. с гектара, то в 1931 году уже 38,4 пуд. с гектара. Тем не менее, заготовки хлеба росли из года в год (см. Табл. 3 ).

В результате того, что план хлебозаготовок в 1932 г. был составлен исходя из предварительных данных о более высоком урожае (в реальности он оказался в два-три раза ниже), а партийно-административное руководство страны требовало неукоснительного его соблюдения, на местах началось фактически полное изъятие собранного хлеба у крестьян.

Репрессии в отношении сельского населения

Сопротивлявшиеся полному изъятию хлеба крестьяне подвергались различным репрессиям. Вот как их описывает Михаил Шолохов в письме к Сталину от 4 апреля 1933 г.

|

Но выселение - это ещё не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 т хлеба: 1. Массовые избиения колхозников и единоличников. 2. Сажание «в холодную». «Есть яма?» - «Нет». - «Ступай, садись в амбар!» Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия - январь, февраль, часто в амбары сажали целыми бригадами. 3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили: «Скажешь, где яма! Опять подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос. 4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК, кандидат в члены бюро РК, Плоткин при допросе заставлял садиться на раскалённую лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом «прохладиться» выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. Он же (Плоткин) заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал: «Стреляйся, а нет - сам застрелю!» Тот начал спускать курок (не зная того, что наган разряженный), и, когда щёлкнул боёк, упал в обмороке. 5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца (горчицы) и не приказал выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином. 6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков. 7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами. 8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказ бежать к хутору рысью. 9. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 чел. демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику - подозреваемому в краже - во двор (ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал «огонь» по связанному колхознику. Если устрашённый инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу. 9. (Нумерация нарушена Шолоховым.) В Кружилинском колхозе уполномоченный РК Ковтун на собрании 6 бригады спрашивает у колхозника: «Где хлеб зарыл?» - «Не зарывал, товарищ!» - «Не зарывал? А, ну, высовывай язык! Стой так!». Шестьдесят взрослых людей, советских граждан, по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял ещё становиться на колени. 10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству. 11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом. 12. В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили, босых же, на мороз. 13. В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. Обмороженных привезли в Базковскую больницу. 14. Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали. 15. В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по нескольку раз. 16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. Рядом имели «прохладную» комнату, куда выводили с собрания для «индивидуальной обработки». Проводившие собрание сменялись, их было 5 чел., но колхозники были одни и те же… Собрание длилось без перерыва более суток. Примеры эти можно бесконечно умножить. Это - не отдельные случаи загибов, это - узаконенный в районном масштабе - «метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про это в газету». Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко «В успокоенной деревне?» Так вот этакое «исчезание» было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причём, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощрённостью. Аналогичная история происходила и в Верхне-Донском районе, где особо-уполномоченным был тот же Овчинников, являющийся идейным вдохновителем этих жутких издевательств, происходивших в нашей стране и в 1933 г. …Обойти молчанием то, что в течение трёх месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда. Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины». С приветом М.Шолохов |

|

И. В. Сталин - М. А. Шолохову Это так. Но это не всё, т. Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов. Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всём согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма - не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию - без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), - этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов… Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но всё же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали. Ну, всего хорошего и жму Вашу руку. |

Руководство репрессиями осуществляли две чрезвычайные комиссии, которые 22 октября 1932 года Политбюро послало на Украину и Северный Кавказ с целью «ускорения хлебозаготовок». Одну возглавлял Молотов, другую - Лазарь Каганович, в состав последней входил и Генрих Ягода.

Обобществление скота

Некоторые исследователи одной из причин возникновения голода считают политику по принудительному обобществлению вызвавшую ответную реакцию крестьянства - массовый забой скота в том числе и рабочего в 1928-1931 году (с осени 1931 количество скота у единоличников значительно сократилось и убыль начала происходить за счёт колхозного и совхозного стада (нехватка кормов/условий содержания и безответственность колхозов).

В 1929 лошадей/из них рабочих было 34 637,9/23 368,3 тыс.голов в 1930 ?30 767,5/21 524,7 в 1931 - 26 247/19 543 в 1932 19 638/16 180 в 1933 - 16 645/14 205.

Крупный рогатый скот начали забивать на год раньше (волы/коровы/всего) 1928 ?6896,7/30741,4/70540; 1929 - 6086,2/30359,6/67111.9; 1930 ?4336.4/26748.8/52961,7; 1931 н.д./24413/47916; 1932 - н.д./21028/40651; 1933 -н.д./19667/38592 (преимущественными его держателями были зажиточные слои деревни).

Козы овцы и свиньи вырезались по «лошадиному» сценарию - 1929-146 976,1/28 384,4 ; 1930-113,171/13 332,0 1931 - 77 692/14 443 1932 ?52 141/11 611 1933 ?50 551/12 086.

Для компенсации «кулацкого забоя» правительство увеличило импорт лошадей/крупного р.с./ мелкого скота (голов) 1929-4881/54790/323991; 1930-6684/137594/750254 1931 - 13174/141681/713434/ 1932- 26691/147156/1045004; 1933- 14587/86773/853053.

В немалой степени углублению кризиса способствовало принятое 30 июля 1931 г. постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О развёртывании социалистического животноводства», которое предусматривало создание животноводческих ферм в колхозах.

Этим постановлением, в частности, предлагалось передавать для колхозных ферм скот из числа поступившего по мясозаготовкам. Предполагалось организовать покупку у колхозников молодняка для общественного животноводства коллективных хозяйств. На практике это привело к тому, что скот стал обобществляться в принудительном порядке, что привело к его массовому убою и распродаже. Обобществлённый скот из-за отсутствия корма и приспособленных помещений погибал. О том, что это стало массовым явлением и о том, что власть стремилась исправить такое нетерпимое положение, свидетельствует постановление ЦК ВКП(б) от 26 марта 1932 г. «О принудительном обобществлении скота», осудившее эту порочную практику на местах.

Декретом (23 сентября 1932 г.) «О мясозаготовках» с начала следующего месяца началось вручение колхозам, колхозным дворам и единоличным хозяйствам «имеющих силу налога» обязательств по поставкам (сдаче) мяса государству.

По мнению некоторых авторов, такая политика обобществления скота и мясозаготовок привела к ещё большему сокращению поголовья животноводства в 1932 г. (по сравнению с 1931 г. количество крупного рогатого скота уменьшилось на 7,2 млн голов, овец и коз - на 15,6 млн, свиней - на 2,8 млн и лошадей - на 6,6 млн голов). В контексте выявления причин голода наиболее существенным, по мнению этих авторов, является изъятие скота из личных хозяйств единоличников и личных «подсобных» хозяйств колхозников, что существенно сокращало «продовольственную» базу, уже столь значительно сокращённую заготовками зерна. Особенно существенное значение это имело для Казахстана, население которого занималось преимущественно животноводством.

В связи с этим ЦК ВКП(б) резко выступило с заявлением, что «только враги колхозов могут допускать принудительное обобществление коров и мелкого скота у отдельных колхозников», это «не имеет ничего общего с политикой партии», что «задача партии состоит в том, чтобы у каждого колхозника были своя корова, мелкий скот, птица». В соответствующем постановлении предлагалось немедленно: «1) пресечь всякие попытки принудительного обобществления коров и мелкого скота у колхозников, а виновных в нарушении директивы ЦК исключать из партии; 2) организовать помощь и содействие колхозникам, не имеющим коровы или мелкого рогатого скота в покупке и выращивании молодняка для личных потребностей».

Оценки масштаба голода

Масштабы случившегося могут быть оценены лишь приблизительно.

Голодом была охвачена территория около 1,5 млн. кв. километров с населением в 65,9 миллионов человек. И по размерам территории и по количеству охваченного голодом населения он значительно превосходил голод 1921-1923 годов.

Наиболее силен был голод в районах, которые в дореволюционное время были наиболее богатыми по количеству производимого хлеба и где был наиболее высок процент коллективизации крестьянского хозяйства.

Голодом в большей степени было поражено население деревни, чем городов, что объяснялось мероприятиями советской власти по изъятию хлеба в деревне. Но и в городах было значительное число голодных: уволенных с предприятий рабочих, вычищенных служащих, получивших особые паспорта, не дающие права на продовольственные пайки.

Общие оценки числа жертв голода 1932-1933, сделанные различными авторами, значительно различаются и доходят до 8 млн человек, хотя последняя оценка - 7 млн человек Тема голода 1932-1933 года в советском информационном пространстве возникла впервые лишь к концу перестройки. К настоящему времени на постсоветском информационном пространстве сформировалось чёткое представление о голоде 1932-1933 годов как об одной из величайших гуманитарных катастроф советского периода.

Относительно масштабов голода, «вызванного насильственной коллективизацией», существует официальная оценка, подготовленная Государственной Думой РФ в изданном 2 апреля 2008 года официальном заявлении «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР». Согласно заключению комиссии при ГД РФ на территории Поволжья, Центрально-Черноземной области, Северного Кавказа, Урала, Крыма, части Западной Сибири, Казахстана, Украины и Белоруссии «от голода и болезней, связанных с недоеданием» в 1932-1933 годах погибло около 7 миллионов человек, причиной чему были «репрессивные меры для обеспечения хлебозаготовок», которые «значительно усугубили тяжелые последствия неурожая 1932 года».

В Электронной версии Энциклопедии Британника приводится диапазон от 4 до 5 миллионов этнических украинцев погибших в СССР в 1932-1933 годах из общего числа жертв в 6-8 миллионов. Энциклопедия Брокгауз (2006) приводит данные потерь: от четырёх до семи миллионов человек.

Память о жертвах

29 апреля 2010 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о чествовании памяти погибших вследствие голода 1932-1933 годов в СССР. В документе отмечается, что массовый голод был создан «жестокими и преднамеренными действиями и политикой советского режима».

Доказывая жестокость и кровавость советского режима, публицисты использовали в качестве аргумента закон "о трех колосках". По мнению ряда авторов, этот нормативный акт был прямо направлен на уничтожение крестьянства. Однако в работах исследователей есть и иной взгляд на ситуацию.

Особенности наказаний

В годы действовал УК РСФСР. В нем устанавливались различные наказания за разные преступления. Ответственность за кражи между тем была довольно небольшой, можно сказать даже, что символической. Например, за хищение имущества без использования технических средств и без сговора с иными лицами в первый раз предусматривались принудительные работы либо тюрьма на срок до 3 мес. Если деяние совершено повторно или предметом посягательства выступают материальные ценности, являющиеся необходимыми для пострадавшего, применялось наказание в виде заключения на период до полугода. За неоднократную кражу или осуществленную с использованием технических средств, а также по предварительному сговору полагалось лишение свободы до года. Такое же наказание грозило субъекту, совершившему хищение без указанных условий на пристанях, вокзалах, гостиницах, пароходах и в вагонах. За кражу из общественного или государственного склада, иного хранилища с использованием технических средств либо в сговоре с иными лицами или неоднократно назначались принудительные работы продолжительностью до года или тюремное заключение до 2 л. Аналогичное наказание предполагалось для субъектов, совершивших деяние без указанных условий при наличии у них специального доступа на объекты или охранявшими их, а также во время наводнения, пожара или другого стихийного бедствия. За особо крупную кражу из общественных/государственных складов и хранилищ, равно как и при наличии специального допуска в них, с использованием технических средств либо в сговоре с иными преступниками полагалось до 5 лет тюрьмы. Как видно, наказания были достаточно мягкими даже при наличии серьезных обстоятельств. Разумеется, такие санкции злоумышленников не останавливали. Усугублялась проблема еще и тем, что в результате коллективизации появился новый тип собственности - общественная. По сути, она оставалась без какой-либо юридической защиты.

Указ 7-8

В стране остро встала проблема краж. И. В. Сталин в письме к Кагановичу обосновывал необходимость утверждения нового нормативного акта. В частности, он писал о том, что в последнее время слишком частыми стали кражи грузов на ж/д транспорте. Ущерб оценивался в десятки миллионов рублей. Участились случаи хищения колхозного и кооперативного имущества. Кражи, как указывалось в письме, организовывались преимущественно кулаками и прочими элементами, стремившимися расшатать государственный строй. По УК эти субъекты рассматривались в качестве обычных воров, получали по 2-3 года "формальной" тюрьмы. На практике же спустя 6-8 мес. они благополучно амнистировались. И. В. Сталин указывал на необходимость ужесточения ответственности. Он говорил о том, что дальнейшее попустительство могло привести к самым серьезным последствиям. В результате было принято постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. Наказания за кражи существенно ужесточились. По нормативному акту, за хищение колхозного и кооперативного имущества предусматривалось до 10 лет тюрьмы при наличии смягчающих обстоятельств. Если последние отсутствовали, назначалась высшая мера. За такую кражу предполагался расстрел с конфискацией. Необходимость издания нормативного акта обуславливалась нестабильностью в государстве. Многие люди, падкие до денег, стремились всеми способами воспользоваться ситуацией и извлечь как можно больше выгоды.

Судебная практика

Стоит отметить, что закон "о трех колосках" (так его стали называть в народе) начал достаточно фанатично применяться инстанциями. С момента его утверждения по 1 января 1933-го было приговорено:

- К высшей мере - 3.5 %.

- К 10 годам - 60.3 %.

- Менее строгое наказание получило 36.2 %.

Необходимо, однако, сказать, что далеко не все приговоры к высшей мере были исполнены в СССР. 1932 г. был в определенной степени пробным периодом использования нового нормативного акта. Общими инстанциями было вынесено 2686 приговоров к высшей мере. Большое количество решений приходилось на линейные транспортные суды (812) и военные трибуналы (208). Тем не менее ВС РСФСР была пересмотрена практически половина из приговоров. Президиум ЦИК вынес еще больше оправдательных решений. Как свидетельствуют записи Крыленко, наркома юстиции, общее число казненных человек не превысило 1000.

Рассмотрение дел

Возникает вполне логичный вопрос: почему Верховный суд стал пересматривать решения нижестоящих инстанций? Произошло это потому, что последние, применяя закон "о трех колосках", доходили порой до абсурда. Например, серьезное наказание было назначено трем крестьянам, характеризовавшимся обвинением как кулаки, а представленными ими самими справками - как середняки. Они были осуждены за то, что взяли лодку, принадлежавшую колхозу, и поехали на рыбалку. Серьезный приговор был вынесен также целой семье. Людей осудили за то, что они ловили рыбу в реке, протекавшей рядом с колхозом. Еще одно абсурдное решение было вынесено в отношении молодого человека. Он "баловался с девушками в овине, причинив тем самым беспокойство поросенку, принадлежавшему колхозу". Поскольку коллективная собственность была неприкосновенной и священной, судья приговорил молодого человека к 10 годам тюрьмы "за беспокойство". Как указывает в своей брошюре Вышинский - знаменитый прокурор того времени, - все эти случаи расценивались судьями как посягательство на общественные материальные ценности, хотя по факту таковыми не являлись. Вместе с этим автор добавляет, что такого рода решения постоянно отменяются, а сами судьи снимаются со своих должностей. Тем не менее, как отмечал Вышинский, вся эта действительность характеризует недостаточный уровень понимания, ограниченный кругозор людей, способных выносить такие приговоры.

Примеры решений

Учетчику одного из колхозов за небрежное отношение к сельскохозяйственному инвентарю, которое выражалось в частичном оставлении его под открытым небом, было назначено 10 тюрьмы. При этом судом не было установлено, получили ли инструменты частичную или полную непригодность. Воловщик одного из колхозов выпустил на улицу быков во время уборки. Одно животное поскользнулось и сломало себе ногу. По распоряжению правления вол был зарезан. Нарсуд приговорил воловщика к 10 годам заключения. Один из служителей также попал под закон "о трех колосках". Поднявшись на колокольню, чтобы убрать снег с нее, он обнаружил там кукурузу в 2 мешках. Об этом служитель сразу сообщил в сельсовет. Для проверки были направлены люди, которые обнаружили третий мешок кукурузы. Служитель был осужден на 10 лет. Заведующий амбарами был приговорен к десяти годам за то, что якобы он обвешивал людей. Ревизия выявила в одном из хранилищ 375 кг лишнего зерна. При рассмотрении дела нарсуд не учел заявления заведующего о проверке остальных амбаров. Обвиняемый утверждал, что из-за неправильного описания ведомостей в другом хранилище должен быть недостаток зерна в том же количестве. После вынесения приговора заявление заведующего нашло подтверждение. Один из колхозников был осужден на 2 года тюрьмы за то, что он набрал в ладонь горсть зерна и съел его, так как хотел есть и истощал, не имея сил работать. Все эти факты могут выступать в качестве свидетельства жестокости существовавшего тогда режима. Однако незаконные и бессмысленные по своей сути приговоры отменялись практически сразу после принятия.

Государственные инструкции

Приговоры "за колоски" были проявлением самоуправства и беззакония. Государство требовало от работников юстиции не допускать использование нормативного акта тогда, когда это приводило бы к его дискредитации. В частности, закон "о трех колосках" не мог применяться при кражах в крайне малых размерах или при исключительно тяжелом материальном положении виновного. Местные судейские кадры были крайне неквалифицированными. В совокупности с излишним рвением это приводило к массовым "перегибам". Однако на государственном уровне велась активная борьба с ними. В частности, от уполномоченных лиц требовали применять к незначительным проступкам ст. 162 УК РСФСР, предусматривавшую более мягкие наказания. Высшие инстанции указывали низшим на необходимость правильно квалифицировать деяния. Кроме этого, говорилось о неправомерном неприменении положения о смягчении санкций при тяжелом жизненном положении.

Голод в СССР 1932-1933 годов

Ситуация в стране была крайне тяжелой. Бедственное положение отмечалось в РСФСР, БССР, на Северном Кавказе, в Поволжье, на Южном Урале, в Западной Сибири, в Северном Казахстане. В УССР в официальных источниках указывается название "голодомор". На Украине в 2006-м Верховной радой он был признан актом геноцида народа. Руководство бывшей республики обвиняло советское правительство в умышленном истреблении населения. В источниках указывается, что этот "искусственный голод" привел к огромным многомиллионным жертвам. Позднее, после распада Союза, эта ситуация достаточно широко освещалась в СМИ и разных официальных документах. Голодомор на Украине расценивался многими руководящими лицами как одно из проявлений агрессивной политики Однако, как выше было сказано, бедственное положение имело место и в других республиках, в том числе и в РСФСР.

Хлебозаготовки

По результатам исследований, проведенных доктором исторических наук Кондрашиным, голод в СССР 1932-1933 годов стал результатом не повсеместной коллективизации. В некоторых регионах, например, в Поволжье, ситуация была обусловлена принудительными хлебозаготовками. Это мнение подтверждается и рядом очевидцев тех событий. Голод возник от того, что весь собранный хлеб крестьянам приходилось сдавать. сильно страдала от коллективизации и раскулачивания. В Поволжье комиссия по вопросам заготовок хлеба под руководством секретаря ЦК партии Постышева вынесла постановление об изъятии запасов у единоличников-хлеборобов, а также зерна, заработанного колхозниками. Под страхом уголовного наказания председатели, руководители администраций были вынуждены передать государству почти весь урожай. Все это лишило регион продовольственного запаса, что и спровоцировало массовый голод. Такие же меры были предприняты Кагановичем и Молотовым. Их постановления касались территорий Северного Кавказа и Украины. В результате в стране началась массовая гибель населения. Вместе с этим необходимо сказать, что план по хлебозаготовкам на 1932 и объем фактически собранного зерна были существенно ниже, чем в прошлые и последующие годы. Общее количество отчужденного зерна из сел по всем каналам (рынки, закупки, заготовки) уменьшилось на 20 %. Объем экспорта снизился с 5.2 млн тонн в 1931 до 1.73 в 1932. В следующем году он еще больше уменьшился - до 1.68 млн тонн. Для главных зернопроизводящих регионов (Сев. Кавказа и Украины) квоты по количеству заготовок неоднократно уменьшались. Так, например, на УССР приходилась четверть сданного зерна, в то время как в 1930 объем составлял 35 %. По мнению Журавлева, голод был спровоцирован резким падением урожаев в результате коллективизации.

Результаты применения нормативного акта

В записке заместителя председателя ОГПУ Прокофьева и руководителя экономического отдела ОГПУ Миронова на имя Сталина указывается, что из дел о кражах, раскрытых за две недели, особое внимание было обращено на крупные преступления, произошедшие в Ростове-на-Дону. Воровство распространилось по всей системе местного хлебокомбината. Кражи были на мельницах, на самом заводе, в двух пекарнях, 33-х магазинах, где осуществлялась продажа продукции населению. В итоге проверок было установлено расхищение более 6 тыс. пудов хлеба, 1 000 - сахара, 500 - отрубей и пр. Такой беспредел имел место ввиду отсутствия четкой отчетности и контроля, а также вследствие преступной семейственности служащих. Рабочий надзор, который был прикреплен к торговой сети, своего назначения не оправдал. Во всех случаях контролеры выступали как соучастники преступлений, ставя свои подписи на заведомо фиктивных актах по недовозу хлеба, списанию усушки и пр. В результате расследования было арестовано 54 человека, из которых пятеро - члены ВКП(б). В отделении Союзтранса г. Таганрога была ликвидирована организация из 62 человек. Среди них были портовые служащие, грузчики, шоферы, большая часть которых являлась бывшими кулаками, торговцами, преступными элементами. В составе организации они похищали грузы, перевозимые из порта. Объемы украденного прямо указывают на то, что участниками преступлений были явно не крестьяне.

Заключение

В результате применения нормативного акта расхищения на ж/д транспорте и воровство совхозного имущества, материальных ценностей из артелей и кооперативов стали снижаться. В январе 1936 г. началась массовая реабилитация осужденных людей. Было принято постановление от 16 января, по которому проводилась проверка соответствующих дел. В результате некоторые из осужденных, в действиях которых не содержалось состава преступления, были выпущены из тюрем.

Молотов на политбюро ЦК КП(б)У 30 октября 1932 г. информировал, что обязательства Украины уменьшаются на 70 млн. пудов и устанавливается окончательный хлебозаготовительный план в объеме 282 млн. пудов, в том числе по крестьянскому сектору -- 261 млн. Иными словами, у крестьян требовалось изъять столько же, сколько уже было заготовлено с июня по октябрь. Срыв заготовок объяснялся отсутствием не хлеба, а борьбы за хлеб.

И действительно, борьбы не было.

Партийные, советские и хозяйственные работники, которых почти в полном составе бросили на хлебозаготовки, видели собственными глазами трагизм ситуации. Многие из них не могли оставаться лишь винтиками бездушной государственной машины.

Сталин на январском (1933г.) объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) прямо обвинил местные кадры в саботаже: «Наши сельские коммунисты, во всяком случае большинство из них... начали бояться того, что крестьяне не догадаются придержать хлеб для вывоза его потом на рынок по линии колхозной торговли и, чего доброго, возьмут да и сдадут весь свой хлеб на элеваторы».

Наглядным свидетельством полного равнодушия режима к людским жизням, приносимым в жертву его политике, стала серия мер, осуществленных в 1932 г.

В августе партийные активисты получили право конфисковывать зерно в личных крестьянских хозяйствах; тогда же был принят снискавший дурную славу закон «о трех колосках», предусматривавший смертную казнь за кражу «социалистической собственности». Любой взрослый и даже ребенок, пойманные хотя бы с горстью зерна возле государственного амбара или колхозного поля, могли быть казнены. При смягчающих обстоятельствах подобные «преступления против государства» карались десятью годами лагерей.

Чтобы предупредить уход крестьян из колхозов в поисках продуктов, вводилась паспортная система. В ноябре Москва приняла закон, по которому колхоз не мог выдавать крестьянам зерно, пока не был выполнен план сдачи хлеба государству. (1 января 1933 г.)

Предложить ЦК КП(б)У и СНК УССР широко оповестить через сельсоветы колхозы, колхозников и трудящихся единоличников, что:

- а) те из них, которые добровольно сдают государству ранее расхищенный и скрытый хлеб, не будут подвергаться репрессиям;

- б) в отношении колхозников, колхозов и единоличников, упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб, будут применяться строжайшие меры взыскания, предусмотренные постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. (об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности).

Чрезвычайная комиссия перевела Украину на блокадное положение. В поездах и на станциях бригады работников ГПУ проверяли багаж пассажиров и конфисковывали продовольствие, которое крестьяне приобрели за большие деньги или обменяли на ценные вещи в соседних с Украиной местностях, чтобы привезти голодающим семьям. Некоторые села заносились на «черную доску». В этих селах крестьяне лишались права на выезд, и если в селе не было запасов продовольствия, население вымирало. В частности, на Днепропетровщине большое село Гавриловка Межевского района вымерло полностью, село Вербки Павлоградского района -- наполовину. Под общим руководством чрезвычайной хлебозаготовительной комиссии Молотова отряды партийных активистов в поисках хлеба обшаривали каждый дом, взламывали полы, залезали в колодцы.

Даже тем, кто уже пухнул от голода, не разрешалось оставлять себе зерна.

Люди, не выглядевшее голодными, подозревались в припрятывании продуктов.

Обращаясь к событиям того времени, один из партийных активистов так обрисовывал мотивы своих действий: «Мы верили в мудрость Сталина как руководителя... Мы были обмануты, но мы хотели быть обманутыми. Мы так беззаветно верили в коммунизм, что были готовы на любое преступление, если его хоть немного приукрашивали коммунистической фразеологией».

Распространяясь на протяжении всего 1932 года, голод достиг пика в начале 1933-го. Подсчеты показывают, что в начале зимы на среднюю крестьянскую семью в пять человек приходилось около 80 кг зерна до следующего урожая. Другими словами, каждый член семьи получал для выживания 1,7 кг зерна в месяц. Оставшись без хлеба, крестьяне поедали домашних животных, крыс, ели кору и листья деревьев, питались отбросами хорошо снабжаемых кухонь начальства. Имели место многочисленные случаи каннибализма. Как пишет один советский

Однако еще перед смертью многие сходили с ума, теряли человеческий облик». Несмотря на то, что вымирали уже целые села, партийные активисты продолжали отбирать зерно. Один из них, Виктор Кравченко, позднее писал: «На поле битвы люди умирают быстро, их поддерживают товарищи и чувство долга. Здесь я увидел людей, умирающих в одиночестве, постепенно, умирающих страшно, бесцельно, без надежды, что их жертва оправданна. Они попали в капкан и остались там умирать от голода, каждый у себя в доме, по политическому решению, принятому где-то в далекой столице за столами совещаний и банкетов. Не было даже утешения неизбежности, чтобы облегчить этот ужас... Невыносимее всего был вид маленьких детей, у которых высохшие, как у скелета, конечности свисали по сторонам, раздувшихся живот». Голод стер с их лиц все признаки детства, превратив их в измученные кошмарные видения; только в их глазах оставался отблеск далекого детства». голодомор казнь кража национализм

С 1 ноября 1932 г. по 1 февраля 1933 г. молотовская комиссия дополнительно «заготовила» в Украине всего 104,6 млн. пудов зерна. Общее количество хлеба, изъятого государством с урожая 1932 г., составляло 260,7млн. пудов.

Таким образом. Молотов справился с выполнением хлебозаготовительного плана, хотя вывез из республики почти все наличные запасы.

В начале 1933 г. практически нигде в Украине хлебных запасов не осталось, а нужно было еще дожить до нового урожая. Зимние хлебозаготовки фактически отрывали последний кусок хлеба у голодающих.

В архивах не обнаружено документации чрезвычайной хлебозаготовительной комиссии. Потому, что ее и не было. Молотов, а иногда и Каганович, осуществляли инспекционные поездки по Украине, давали устные указания, а все письменные постановления относительно «усиления» хлебозаготовок, которые они считали нужными принять, шли под грифом республиканских органов за подписями генерального секретаря ЦК КП(б)У С. Косиора, председателя Совнаркома УССР В. Чубаря и др. Даже в протоколах заседаний политбюро ЦК КП(б)У, которые продолжались часами, зафиксировано только присутствие этих сталинских эмиссаров.

В продиктованном Молотовым постановлении Совнаркома УССР «О мерах по усилению хлебозаготовок» от 20 ноября 1932 г. был пункт о применении «натуральных штрафов». Шла речь о штрафовании мясом тех колхозов, которые «задолжали» по хлебозаготовкам, но не имели хлеба, чтобы рассчитаться с государством.

Штрафы должны были взиматься не только обобществленным скотом, но и скотом колхозников. Санкцию на них в каждом отдельном случае должен был давать облисполком.

Руководствуясь этой нормой, власти начали отбирать у крестьян, не имеющих хлеба, все другие продовольственные припасы.

Во всех местностях Украины, кроме пограничных, распространились подворные обыски с конфискацией, помимо хлеба, любых припасов продовольствия -- сухарей, картофеля, свеклы, сала, солений, фруктовой сушки и т.п., заготовленных крестьянами до нового урожая. Конфискация применялась как наказание за «кулацкий саботаж» хлебозаготовок.

Фактически же это действие было сознательно направлено на медленное физическое уничтожение крестьянских семей. Под видом хлебозаготовительной кампании на огромной территории Украины (как и Северного Кавказа, где чрезвычайную комиссию возглавлял Каганович) был развернут невиданный террор голодом, дабы научить тех, кто выживет, «уму-разуму» (выражение Косиора), то есть добросовестному труду на государство в общественном хозяйстве колхозов.

То, что происходило в Украине в 1933 г., нигде не отражено в документах официальных учреждений. Причиной является то, что Сталин приказал относиться к голоду как к несуществующему явлению. Даже в стенографических отчетах пленумов ЦК КП(б)У и протоколах политбюро ЦК КП(б)У этого периода слово «голод» не упоминается.

Не подлежит сомнению, что к гибели миллионов крестьян привело хладнокровное решение Сталина изъять у украинских крестьян все съестные припасы, а потом окутать голодающих завесой молчания, запретить какую-либо помощь им со стороны международной или советской общественности. Чтобы помешать самовольным побегам огромной массы голодающих за пределы республики, на ее границах были размещены заградительные отряды внутренних войск.

Смертность от голода началась уже в -первый месяц деятельности молотовской комиссии. С марта 1933 г. она стала массовой. Почти везде органы ГПУ регистрировали случаи людоедства и трупоедства. Стремясь уберечь от голодной смерти хотя бы детей, крестьяне увозили их в города и оставляли в учреждениях, больницах, на улицах. Однако Сталин в эти трагические месяцы невиданного в истории голодомора удосужился признать публично лишь «продовольственные трудности в ряде колхозов». В речи на всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 г. он цинично успокаивающе заявил:

«Во всяком случае, сравнительно с теми трудностями, которые переживали рабочие 10--15 лет назад, ваши нынешние трудности, товарищи колхозники, кажутся детской игрушкой».

Анализ ставших доступными данных демографической статистики 30-х гг. свидетельствует о том, что прямые потери населения Украины от голода 1932 г. составляют около 150 тыс. человек, а от голода 1933 г.-- 3--3,5 млн. человек. Полные демографические потери, включая снижение рождаемости под влиянием голода, достигают за 1932--1934 гг. 5 млн. человек.

Конечно, Сталин и его окружение смотрели на вещи иначе. В 1933 г. Мендель Хатаевич, еще один из сталинских ставленников в Украине, возглавлявший кампанию хлебозаготовок, гордо заявлял: «Между нашей властью и крестьянством идет беспощадная борьба. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Этот год стал испытанием нашей силы и их выдержки. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Он обошелся в миллионы жизней, однако колхозная система утвердилась. Мы выиграли войну!»

Советская статистика того времени известна своей невысокой достоверностью (известно, что Сталин, недовольный результатами переписи 1937 г., показавшими ужасающий уровень смертности, приказал расстрелять ведущих организаторов переписи). Поэтому определить численность жертв голода очень сложно. Подсчеты, основанные на методах демографической экстраполяции, показывают, что число погибших во время голодомора в Украине составило от 3 до 6 млн. человек.

В то время как в Украине, особенно в юго-восточных ее районах, и на Северном Кавказе (где жило много украинцев) зверствовал голод, большая часть России едва почувствовала его. Одним из факторов, помогающих объяснить это обстоятельство, было то, что в соответствии с первым пятилетним планом «Украине предстояло стать колоссальной лабораторией новых форм социально-экономической и производственно-технической реконструкции для всего Советского Союза». Важность Украины для советских экономических прожектеров подчеркивалась, например, в редакционной статье «Правды» за 7 января 1933 г., озаглавленной: «Украина -- решающий фактор хлебозаготовок».

Соответственно и задачи, поставленные перед республикой, были непомерно велики. Как показал Всеволод Голубиичий, Украина, обеспечивавшая 27 % общесоюзного урожая зерна, должна была дать 38 % общего плана хлебозаготовок. Богдан Кравченко утверждает, что украинским колхозникам к тому же платили вдвое меньше, чем российским.

Украинцы, с их традицией частного землевладения, сопротивлялись коллективизации более ожесточенное чем русские. Именно поэтому режим осуществлял в Украине свою политику интенсивнее и глубже, чем где-либо еще, со всеми вытекающими отсюда страшными последствиями. Как указывал Василий Гроссман, писатель и бывший партийный активист «Было ясно, что Москва возлагает свои надежды на Украину.

Результатом же стало то, что наибольший гнет впоследствии обрушился именно на Украину. Нам говорили, что частнособственнические инстинкты здесь значительно сильнее, чем в Российской республике. И действительно, общее состояние дел на Украине было значительно худшим, чем в России».

Некоторые считают, что голодомор был для Сталина средством преодоления украинского национализма. Понятно, что взаимосвязь национального подъема и крестьянства не ускользнула от внимания советского руководства. Сталин утверждал, что «крестьянский вопрос в своей основе является сутью национального вопроса.

В последнее время в СМИ часто звучит малознакомое ранее слово "голодомор" (1). Так на Украине теперь называют голод 1932-1933 годов. Уже несколько лет Украина требует от мирового сообщества, ООН и России официально признать его "геноцидом". Масштабы и агрессивность кампании, поднятой вокруг этого трагического события, впечатляют воображение. На фоне скорби хорошо видна тенденция превратить память о жертвах голода в политическую демонстрацию.Какие же цели преследуют люди, стоящие за этой кампанией? Разобраться в этом необходимо, поскольку метит она именно в Россию. Причины, ход и последствия голода уже неплохо исследованы (2). Предметом нашего внимания является не голод как таковой, а его интерпретация в идеологии и политике украинских элит.

Что это такое

Сразу подчеркнём, что хотя слова "голод" и "голодомор" и однокоренные, они имеют принципиально разный смысл. "Голодомор" - это не просто "сильный голод". "Голодомор" - это идеологическая концепция, мощный инструмент воздействия на массовое сознание. Хотя именно на этой подмене понятий и строится вся концепция (3). Если подытожить всё, что в последние годы говорится и пишется на Украине о голоде 1932 - 1933 годов (то есть проанализировать учебную, научную и популярную литературу, прессу, радио- и телепередачи, а также официальную позицию власти), получится следующая картина.

Под "голодомором" понимается целенаправленное уничтожение голодом украинского народа как народа, и что ещё важнее, как народа украинского. Его хотят представить как геноцид=этноцид, который осуществлялся советским "имперским" руководством при помощи продавшейся "Москве" "колониальной администрации" - украинской партийной верхушки. О том, что голод охватил всю страну, при этом стараются не говорить, представляя дело так, будто пострадала от него лишь Украина, или что голод в других частях СССР носил иной характер и масштабы, нежели на украинских землях.

Истоки

Концепция "голодомора" появилась в среде украинской эмиграции. В 1940-1970-е годы на Западе периодически выходили работы, в которых голод 1932-1933 годов объявлялся спланированным деянием кремлёвского руководства, направленным на духовное и физическое уничтожение украинского народа, и стоившим ему жизней 7, 10 или 15 млн человек.

В начале 1980-х внимание к "голодомору" резко возросло. В США и Канаде прошли конференции по проблеме голода в СССР, был снят научно-популярный фильм. В Эдмонтоне, Виннипеге, Лондоне и Мельбурне были сооружены памятники, как указывалось, жертвам "голода - геноцида", организованного "советским правительством в Москве". Кампания получила широкое звучание в СМИ, посольства СССР пикетировались представителями диаспоры (4).

Интерес объяснялся не только 50-летней годовщиной голода, но и новым витком Холодной войны. Напомним, что именно в эти годы Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла" Украинская эмиграция, всецело зависевшая от стран пребывания, была лишь питательной средой, в которой варилась концепция "голодомора". Не меньшую роль сыграли её покровители - государственные структуры США и крупные корпорации, финансировавшие программы по изучению голода на Украине, а также американские университетские центры, на базе которых эти исследования велись. Так, в 1981 году при Гарвардском университете совместно с украинскими организациями была запущена программа исследований голода на Украине. Созданные в её рамках книги Джеймса Мейса и Роберта Конквеста (5) стали важным этапом в создании и пропаганде концепции "голодомора": голод и национальная политика "Москвы" увязывались друг с другом, сам голод характеризовался как акция советского руководства, направленная на то, чтобы сломить украинское крестьянство и нацию вообще, окончательно покорить Украину.

Усилиями диаспоры и ее покровителей кампания по раскручиванию "голодомора" получила и официальное признание. В 1984 году конгресс США создал специальную комиссию для исследования "причин голода на Украине в 1932-1933 годах, инспирированного советским правительством". Руководителем её рабочей группы стал сотрудник Украинского исследовательского института Гарварда Мейс (1953-2004), женатый на украинке уроженец штата Оклахома (в начале 1990-х переселившийся на Украину). Завершить работу предполагалось к 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции. В итоговом отчёте комиссии (1988) говорилось об искусственном характере голода, его антикрестьянской и антиукраинской направленности, а сам он объявлялся актом геноцида украинского народа (6).

Таким образом, на протяжении всей второй половины ХХ века, концепция "голодомора" использовалась как оружие в идеологической войне против СССР в национальном аспекте ("русский империализм угнетает и истребляет порабощённые народы"). Во время "перестройки" эта концепция проникла на Украину. По многим сёлам и городам началась кампания по увековечению памяти жертв голода (составлялись списки умерших земляков, сооружались памятные знаки). Весной 1990 года прошла "Всеукраинская неделя памяти жертв голода 1932 - 1933 года и сталинских репрессий". Но эти мероприятия почти сразу же приобрели политический оттенок, а тема голода вскоре была подменена темой "голодомора". Их застрельщиками выступали национально ориентированные организации: Народный Рух, Общество украинского языка им. Т. Шевченко, Украинская автокефальная церковь и другие.

Современная ситуация

В 1990-е годы концепция "голодомора" прочно утвердилась среди политического большинства, академической науки, украинских СМИ Украины, а через них - в системе среднего и высшего образования и в общественном мнении. На страницах учебников, в радио- и телепередачах мелькают всё те же огромные цифры (7, 10, а то и 15 млн человек). Президент Виктор Ющенко даже заявил, что тогда Украина потеряла четверть своего населения (7). Но концепция усложнилась. Голода 1932-1933 года уже мало: теперь говорят о цепи голодоморов=геноцидов, включающей в себя голод 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов, по логике украинских националистов, созданных сознательно с целью покорить Украину и истребить украинский народ.

Сегодня "голодомор" стал мощным инструментом воздействия на массовое сознание, частью мироощущения и общественного бытия граждан Украины. О том, что это политическая концепция, нацеленная на "промывку мозгов" общества, говорит и то, что присутствие её идейных постулатов усиливается по мере увеличения массовости изданий и уменьшения их научности. Ныне это идеологическое оружие направлено против России и тех граждан Украины, кто не считает последние 350 лет и советский период в особенности "чёрной дырой" и "потерянным временем".

Роль главного проводника концепции взяло на себя украинское государство. Концепция "голодомора" официально признана на Украине в качестве одного из краеугольных камней национальной и государственной идеологии. Поддержка не сводится только к созданию мемориалов, финансированию исследовательских программ и передач, установлению дня памяти жертв "голодомора". Речь идёт о государственной политике по поддержке и распространению этой концепции как внутри Украины, так и на международной арене.

В выступлениях первых лиц, в том числе президентов Леонида Кучмы и Ющенко, приводятся родившиеся в диаспоре огромные цифры потерь, содержится призыв добиться международного признания "голодомора" геноцидом и осудить виновных. "Мы обязаны... доносить до международного сообщества... горькую правду о беспрецедентном в мировой истории голодоморе, чтобы сообщество свободных наций дало надлежащую оценку трагедии, замыслам и злодеяниям тех, кто её спланировал и организовал", - заявил Кучма на состоявшемся 22 ноября 2003 года вечере памяти жертв "голодомора". В обращении Верховной Рады, принятом 14 мая того же года (правда, всего 226 голосами - примерно половиной от числа присутствовавших в зале депутатов), "голодомор" был назван "террористической акцией" и "дьявольским замыслом сталинского режима". Украинская и мировая общественность призывались публично осудить его "как один из крупнейших по количеству жертв в мировой истории факт геноцида" (8). По словам Ющенко, задача политиков его поколения состоит в том, чтобы "отстоять историческую память, сделать всё, чтобы весь мир признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом" (9). На достижение этих целей направлена активность МИД Украины, телевидения, общественных организаций, юристов и гуманитарной интеллигенции, особенно историков.

Эти призывы находят отклик у конгресса США, парламентов Грузии, Литвы, Польши, Венгрии, Канады и ещё нескольких государств. Впрочем, надежды украинской стороны на официальное признание своих претензий со стороны ООН пока не оправдались. В принятом 58-й сессией Генеральной ассамблеи ООН 10 ноября 2003 года "Совместном заявлении" голод вполне в соответствии с исторической правдой был назван трагедией украинского народа, но о "геноциде" не было сказано ни слова. В документе также содержался призыв почтить память жертв голода, коллективизации и гражданской войны не только на Украине, но и в России и Казахстане (10).

Цели

Какие цели преследует украинская элита, настойчиво поднимая шум вокруг давно канувшего в Лету события? Во-первых, обозначить врага (как реально-материального, так и метафизического, некое "абсолютное зло"), сыгравшего роковую роль в жизни Украины. Во-вторых, внедрить в коллективное сознание украинцев чувство невинной жертвы. В-третьих, убедить мировое сообщество в том, что украинцы являются именно такой жертвой. И, в-четвёртых, привить этому врагу комплекс вины и наложить на него моральные и материальные обязательства по искуплению своей "вины". Налицо также стремление предстать "жертвой номер один" в мире. Неслучайно, что украинские лидеры всё чаще называют голод "украинским холокостом" (подчёркивая, что по своим масштабам и последствиям "голодомор" превосходит холокост еврейский), а СССР приравнивают к Третьему Рейху.

"Голодомор" должен стать мощным консолидирующим моментом, призванным духовно и идейно сплотить нацию, стать крепким фундаментом государственности. "Миллионы невинно убиенных взывают к нам, напоминая о ценности нашей свободы и независимости, о том, что только украинская государственность может гарантировать свободное развитие украинского народа", - так в своё время выразил эту мысль Кучма. Ещё откровенней обрисовал задачи "голодомора" глава Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар. "Память о голодоморе", - сказал он, - это "нациотворческий элемент". Она являет собой "фундаментальную ценность, объединяющую общество, связывающую нас с прошлым, без которого не может сформироваться единый государственный организм ни сейчас, ни в будущем" (11). В ходу даже термин "постгеноцидное общество" (введён Мейсом), которым обозначается современный украинский социум как общество с "вывернутой наизнанку" моралью и утраченной украинской идентичностью, результатом чего стали "денационализация", "русификация", советский патриотизм.

По верному замечанию Кучмы, "процессы консолидации украинской нации пока ещё далеки от завершения". Иначе говоря, заключил бывший президент, "Украину" создали, теперь надо создавать "украинцев" (12). То есть формировать иной морально-психологический и национальный тип общества, способного и ночью проснуться с первой мыслью о том, что "Украина - не Россия", а украинцы и русские - совершенно разные, чужие друг другу народы. Вот тут-то и пригодится память об организованном "Москвой" геноциде=этноциде украинцев.

В стремлении создать новое общество и "нового украинца" особое внимание уделяется советскому периоду, поскольку он оказал сильнейшее влияние на социальный, культурный облик народа, его идентичность. В этот период значительно укрепилось духовное родство между украинцами и русскими, несмотря даже на официальную политику, согласно которой они считались разными национальностями. А это мешает воплощению нынешнего украинского проекта. В сознании молодого поколения советское прошлое должно отложиться как эра колониального угнетения, морального и физического уничтожения народа. "Голодомор" изображается изначально предусмотренным механизмом развития СССР, следствием отказа от "нормального" пути, по которому идёт Запад, результатом деятельности диктаторского режима ("сталинизма"). Советская политическая система, социалистический строй и основанный на них тип общества объявляются тоталитарными, враждебными человечеству и в особенности украинскому народу. А вместе с этим объявляется искусственным и фальшивым и всё, чем жило несколько поколений, их идеалы, завоевания, успехи. Тем самым, подводится базис под дегероизацию прошлого, очернение святынь (например, Победы, прорыва в космос, превращения страны в мощную научную и промышленную державу) и расчищается место для новых "героев" и "сакральных вех". Неслучайно, что кампания по пропаганде "голодомора" ведётся параллельно и теми же людьми, что и "пересмотр" истории Великой Отечественной войны, возвеличивание Степана Бандеры и ОУН-УПА, настойчивые попытки приравнять СССР к Третьему Рейху. Всё это звенья одной цепи.

События 2004-2006 годов ещё раз подтвердили отсутствие внутреннего единства Украины, укрепив и углубив её ментально-культурный раскол. Это обстоятельство и предопределило новый раунд борьбы за её сплочение при помощи "голодомора". На деле это приводит к обратному: ведь миллионы людей, особенно на Юге и Юго-востоке, в целом оценивающие советский период положительно, как бы объявляются неполноценными, носителями "извращённой морали".

Голод

Но что было на самом деле? Имел ли место геноцид - этноцид украинцев? А на самом деле в 1932-1933 годах в СССР был страшный голод. Он стал результатом политики коллективизации - одной из главных составляющих "великого рывка" - ускоренной промышленной и социальной модернизации СССР. По задумке большевиков, она должна была дать необходимые средства для индустриализации и создать условия для переустройства сельского хозяйства. Вполне возможно, что создание колхозов и особенно способы их утверждения было ложным шагом. Однако по прошествии десятилетий (и особенно на фоне обвальной деиндустриализации и демодернизации последних лет) становится ясно, что именно в этот очень короткий период были заложены основы того колоссального задела, за счёт которого существуют постсоветские общества (и, конечно, Украина). Превращение СССР в современную державу был объективным и закономерным продолжением (только иным, социалистическим по форме) модернизации России, начавшейся в последней трети XIX века и прерванной революцией, мировой и гражданской войнами. Этот перерыв и предопределил неизбежность болезненного для народа рывка. К сожалению, его методы оказались крайне жёсткими, с нередким в предшествующие эпохи отношение к народу как подвластной массе.

Форсированная коллективизация, сопровождавшаяся раскулачиванием, привела зимой - весной 1930 года к всплеску недовольства на селе. Страсти накалила и кампания гонений на церковь. По данным украинского ГПУ, у недовольства были чисто экономические причины, а если оно приобретало политическое звучание, то выражалось в антикоммунистической и антиеврейской риторике, гораздо реже приобретая националистическую окрашенность (13). Наблюдалось это по всему СССР. А наиболее упорное сопротивление отмечалось на Дону и Кубани, где коллективизацию планировалось завершить ещё раньше, чем на Украине. Но главное, что резкий переход (к тому же насильственный) к новому типу хозяйствования и управления, в какой бы отрасли или стране он ни осуществлялся, обязательно в течение некоторого периода сопровождается падением производства, затруднениями и т.п. Спустя необходимый отрезок времени этот переход завершается сам собой. Но учитывать эту закономерность и отказываться от утверждённых темпов и методов власти не собирались. И выкачивание ресурсов из казавшейся бездонной деревни было продолжено. К этому добавилось и стремление наказать крестьян за нежелание работать в колхозах (на языке ОГПУ - саботаж, который Сталин даже назвал "тихой войной с советской властью" (14)). Всё это обернулось крайне тяжёлыми последствиями. "Продовольственные затруднения" начались уже с 1931 года. Нормы поставок неуклонно повышались, а производительность труда и урожайность заметно упали. На Урале и в Западной Сибири уже в начале 1932-го начался голод. Заготовки росли по всем (в том числе и потребляющим) регионам, причём в семи из них рост был гораздо выше, чем на Украине. Так в 1931-32 гг. по сравнению с 1929-30 гг. в Московской области они выросли на 45,3, на Средней Волге - на 46,1, на Северном Кавказе - на 56,3, в Нижегородском крае - на 122,6 процента (на Украине - на 36,7) (15). Весной 1932 года голод начался и в 44 районах УССР, но летом он прекратился.

Однако политику в отношении деревни большевики менять не собирались. План на 1932 год для УССР предусматривал сдачу около 400 млн. пудов хлеба. И хотя он несколько раз снижался, к февралю 1933-го удалось заготовить лишь 261 млн пудов, изымая хлеб подчистую (16). План продолжали "дожимать" самыми крутыми мерами - обысками спрятанного хлеба, штрафами за его несдачу (другими продуктами), репрессиями председателей колхозов, местных властей. Как результат, уже в октябре в республике вновь начался голод, свирепствовавший до конца 1933 года.

Цифры

Какие же потери понесло от голода население УССР (это далеко не то же самое, что украинское население)? В 1927-1931 годах смертность по республике равнялась 2,6 млн человек ежегодно, а в 1932-1933 гг. - 4 млн, то есть ежегодно от голода умирало 1,4 млн. А за два года прямые потери УССР составили от 2,9 до 3,5 млн человек. Однако, эти страшные цифры не устраивают творцов концепции "голодомора". Факты также показывают и несостоятельность рассуждений об этноциде. Согласно статистике ЗАГСов за 1933 г., смертность в городах имела приблизительно естественный характер, а вот на селе была повышенной, причём это в равной степени относилось ко всем национальностям (17). Иными словами, люди умирали не по национальному признаку, а по месту проживания.

Сталин не зря упирал на то, что крестьянский саботаж грозил оставить без хлеба рабочих и армию, ради обеспечения которых велись изъятия. Не только индустриализация и желание наказать крестьянство повысили нужду в хлебе, но и резкое увеличение городского населения. К началу 1930-х в городах УССР проживало от 5,5 до 6 млн. человек и доля горожан-украинцев (не менее 3 млн) быстро росла. Скажем, в 1930 году 80 процентов шахтёров Донбасса были выходцами из украинских сёл. По СССР всего за 4 года (1929-1932) городское население увеличилось на 12,4 млн человек. По УССР только за 1931 год оно выросло на 4,1 млн (в основном за счёт крестьян-украинцев). Украинцев-горожан стало свыше 6 млн (18). Но никто эти миллионы не изводил "голодомором", хотя сделать это было проще: в отличие от сельского жителя горожанин всецело зависит от того, что сможет купить в магазине (в те годы впроголодь жило и городское население). Наоборот, ради того, чтобы обеспечить их, хлеб и другое продовольствие выколачивались из русских, польских, немецких, молдавских, греческих и других сёл, где также от голода гибли люди. Кстати, крестьян-великороссов в УССР в те годы насчитывалось не менее миллиона (19). Резким увеличением городского населения и трудностями его снабжения объяснялись и меры, ограничивавшие переселение крестьян в города.

О том, что объектом политики было крестьянство как таковое, вне зависимости от этнической принадлежности, говорят географические масштабы голода. Он поразил важнейшие зерновые районы страны: кроме УССР, Среднее и Нижнее Поволжье, Северный Кавказ, Центральное Черноземье, Урал, часть Сибири, а также Казахстан (тогда автономию в составе РСФСР). Всего в областях, охваченных голодом, проживало около 50 млн человек. Причём в Казахстане, где реализовывалась авантюристическая программа "большого скачка" в животноводстве и перевода кочевников-казахов на осёдлый образ жизни, последствия голода порой даже превосходили то, что было на Украине (20). То есть, умирало от голода не только украинское крестьянство. Да и в УССР этому страшному испытанию подверглись представители всех проживавших в ней народов. А смертность на селе была выше, чем в городе, по всему СССР. В Казахстане сельское население сократилось (хотя это не то же самое, что погибло!) на 30,9, в Поволжье - на 23, на Украине - на 20,5, на Северном Кавказе - на 20,4% (21).

Был ли голод сознательно создан большевиками, задумавшими "террор голодом" как метод создания колхозного строя? Или он стал результатом форсированной, если угодно, бесчеловечной, политики, направленной на достижение любой ценой неких стоящих перед страной сверхзадач? Ответ на этот вопрос здесь не имеет значения, ибо появление концепции "голодомора" никак не связано даже с признанием того, что голод был создан сознательно. Ведь его объектом стало крестьянство СССР как класс, а не какая-то его национальная или территориальная группа, и имело это под собой не этническую, а социальную подоплёку.

Кстати, большинством украинского крестьянства коллективизация, раскулачивание, голод воспринимались не как "национальное противостояние", а как социальная проблема. Об этом можно судить на основании сводок ГПУ, а также воспоминаний людей, переживших голод. В них редко обвиняется партия, и уж тем более нет упоминаний о "Москве". Это значит, что в отличие от адептов концепции, подавляющее большинство современников не считало голод антиукраинской акцией.

Национальный момент

У сторонников концепции геноцида отсутствуют прямые доказательства, которые подтвердили бы их правоту. До сих пор не обнаружены документы, позволяющие утверждать о наличии намерений и планов истребления голодом украинцев как таковых. Поэтому в ход (помимо голословной идеологии) идут предположения, гипотезы и намёки.

Говорится, что голод был спланирован для того, чтобы сломить "национальный дух" украинского крестьянства и тем самым уничтожить базу украинского "освободительного движения". Однако реальная обстановка на селе была вовсе не такой, какой её рисуют адепты "голодомора". Даже в годы Гражданской войны далеко не всё крестьянство разделяло украинскую идею и шло за националистами, о чём потом с горечью писали они сами, усматривая в этом главную причину своего поражения. И уж тем более ошибочно считать, что крестьянство оставалось базой украинского движения к началу тридцатых. Иной стала психология, особенно молодёжи, и кризис 1930 года подтвердил это (22).

Говорить о крестьянстве УССР как о едином национальном коллективе с общей психологией и идентичностью тоже не приходится. Крестьянство Юга и Юго-востока республики в этом плане заметно отличалось от крестьянства Правобережья или Центра. Некоторые авторы даже склонны считать население этого региона самостоятельным субэтносом. И уж тем более это относится к кубанским казакам, которых адепты "голодомора" настойчиво стараются "пристегнуть" к своей концепции. Крестьянское движение на этих огромных пространствах имело не националистический, а социальный характер, и не являлось базой украинского движения. Однако там был страшный голод. Наибольшие потери, кроме Киевской, понесли Харьковская и Днепропетровская области. Именно на последнюю (данные на март 1933 года) приходилось 70 процентов всех зарегистрированных в республике смертей. Из четырёх областей с районами массовой смертности три находились на юге и востоке (Одесская - 14, Донецкая - 11, Харьковская - 9) (23). В качестве главного доказательства того, что голод был специально спланирован для борьбы против украинцев, ссылаются на постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1932 года "О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области". В нём за проведение сева и хлебозаготовок, засоренность "петлюровским" и прочим "контрреволюционным элементом" острой критике подвергся ряд парторганизаций Украины и Северного Кавказа. Там также говорилось, что на Северном Кавказе и Украине были допущены ошибки в проведении украинизации, благодаря чему "националистические элементы" получили легальное прикрытие для своей работы. От северокавказских властей требовали в ближайшее время перевести делопроизводство, прессу, преподавание в школах обратно на русский язык. Союзное руководство предлагало ЦК КП(б)У и СНК УССР "обратить внимание на правильное проведение украинизации" и вычистить контрреволюционные элементы из партии и советских органов (24).

Однако это постановление не является ни прямым, ни косвенным доказательством этноцида. В нём лишь просматривается желание найти виновного и сделать его ответственным за сопротивление коллективизации, голод и трудности пятилетки. Максимум, что можно предположить, это то, что власти воспользовались ситуацией для внесения корректив в национальную политику. Заметим, не смены курса в целом, не отмены во многом искусственной украинизации (каковой её считали многие в УССР). Курс на создание украинской нации никто и не думал сворачивать. Речь лишь шла о том, чьими руками будет создаваться украинская культура: большевистскими или руками национальной интеллигенции. Что же касается сворачивания украинизации на Кубани, то возвращение русского языка и прекращение украинизаторских экспериментов было встречено местным населением с удовлетворением, как давно ожидаемая мера (25).

К тому же, базой и движущей силой национального движения являлось вовсе не крестьянство, а национальная интеллигенция. А подлинный перелом в отношении к украинскому национализму и его носительнице произошёл не в 1932-1933 годах, а заметно раньше (26), свидетельством чего стал политический процесс над Союзом Вызволения Украины (1929-1930 гг.). "Украинский пролетарский суд... судит в исторической ретроспективе весь украинский национализм... подлые идеи буржуазной самостийности, незалежности Украины" (27), - писал о процессе орган КП(б)У, журнал "Большевик Украины" Тогда же была ликвидирована одна из главных структур национального движения - Украинская автономная православная церковь. В 1931 году состоялся процесс над Украинским национальным центром и рядом других организаций.

Итоги

Так был ли "голодомор"? Никаких сколько-нибудь серьёзных аргументов в пользу концепции "голодомора" как "геноцида - этноцида" украинского народа не имеется. В 1932-1933 годах многие сельскохозяйственные районы СССР поразил страшный голод. Жертвами его стало до 7 млн человек (28). Это действительно трагическая страница нашей общей истории. Не вдаваясь в дискуссию о причинах голода, нужно признать, что задачи, стоявшие перед советским руководством, были огромными. С затратами и человеческой жизнью не считались. И чем более развито было в регионе сельское хозяйство, тем круче были меры. Потому и самый страшный голод был в наиболее хлебных регионах. Ведь УССР и Северный Кавказ поставляли почти половину от всего заготавливаемого в зерновых районах хлеба (29). Собственно Украинская ССР пострадала не потому, что там жили украинцы, а только потому, что была главной житницей Советского Союза.

Но вопрос, при всей его жестокой, но неумолимой очевидности, до сих пор обсуждается с эмоционально-прокурорских позиций. А они могут скрывать всё что угодно: от искренней печали за судьбы крестьянства до националистических концепций и глобалистских доктрин. В роли обвиняемого оказываются вовсе не "советская власть" и не "Сталин", как может показаться на первый взгляд. Метят прямиком в Россию, в преемственность русской истории от дореволюционной России к СССР и в их геополитическое положение в мире. А заодно и в созданную после войны систему международных отношений, которая основана на принципе национального суверенитета и невмешательства. Голод для них всего лишь повод. Не будь его - место "голодомора" заняло какое-нибудь другое событие из русской истории, которое бы объявили преступлением против человечества (хотя бы и Вторую мировую войну, принесшую Европе освобождение от гитлеризма: об этом громко говорили в начале 2005-го, по случаю 60-летия Ялтинской конференции). То, что голод и "голодомор" - вещи разные, не смущает украинских и зарубежных адептов этой идеи. Они продолжают делать на памяти людей политический капитал, пытаться решать идеологические и геостратегические задачи. А значит, карта "голодомора" снова будет разыгрываться как против оппонентов внутри Украины, так и против "российского империализма". Трюк с "голодомором" продолжается.

"С содроганием вспоминаю те страшные дни 1933 года, когда по селу (Нехайки на Полтавщинe - А. М.) прошёл голод",- писал в своих воспоминаниях один из тех, кому посчастливилось его пережить. Это лётчик-истребитель Иван Степаненко - крестьянский сын, затем рабочий, фронтовик, окончивший войну дважды Героем Советского Союза, одержавший 33 воздушные победы лично и 8 в группе... От голода умерли его родители, брат и три сестры. Однако он не ожесточился, не перелетел к немцам, хотя легко мог бы это сделать. Потому, что чувство Родины для него и миллионов его современников не было пустым звуком. "Как и тысячи других крестьян, мои родные умерли от голода. Мои товарищи... также потерявшие близких во время голода, а кто-то вследствие разнузданной сталинской инквизиции, обиженные властями, не только не питали какого-то чувства отчуждённости от Родины, но, уверен, не имели этого даже в мыслях!". Ведь любовь к Родине, - объяснял он настроение своего поколения - "это не преходящее, временное чувство, оно генетически заложено в каждом из нас. Мы патриоты не только тогда, когда страна богата и люди живут в ней в довольстве. Мы любим её и в счастье, и в беде, и даже тогда, когда отдельным из нас могут быть нанесены кровные обиды со стороны представителей правящих структур, как не раз уже встречалось в нашей истории... Патриотизм - удивительное чувство, его нельзя насадить насильно или выжечь из сердец" (30), писал Степаненко.

Так чья же жизнь была фальшивой? Кто был "бессловесным исполнителем" с "вывернутой моралью" - миллионы советских украинцев, созидавших страну и защищавших мир от уничтожения, или творцы и певцы "голодомора" из диаспоры, бывшей номенклатуры и обласканной советской властью гуманитарной интеллигенции? Вопрос риторический...

Литература: